双音化是中古时期汉语发展中出现的特定现象,是汉语韵律的一个基本形式,也是汉语韵律句法研究最重要的起点之一。通常认为双音化是个很简单的现象,即两个音节的连缀,是汉语词汇的主要形式。因此在一般的现代汉语教材中谈到汉语词汇的特点,就强调汉语词汇以双音节为主。笔者认为词汇形式以双音节为主,恐怕不单是汉语的特点,西方语言可能也一样,因为“成双成对”体现了人类认知的普遍取向。历来科学研究的事实充分表明了一个道理:最简单的现象往往最值得说。《老子》说“图难于其易,为大于其细”,也是这个意思。事实上,汉语的双音化现象看似简单,其实不简单,从历时的、动态的观点来看,汉语的双音化效应至少表现在两个层面:一个是在汉语层级体系构建中具有“枢纽”效应,另一个是在汉语词法构式成型中具有“整合”效应。下面分别加以推导和论证。

一 层级体系构建中的“枢纽”效应吕叔湘早就指出,讲西方语言的语法,词和句子是主要的,语素、短语是次要的;讲汉语的语法,由于历史的原因,语素和短语的重要性更突出。①这个表述的预设是,作为语言都有语素、词、短语、句子这些层级单位,但不同语言中这些层级单位的相对重要性表现不一样。笔者认为这是吕叔湘立足汉语特点对层级单位凸显性的解读,值得深入研究。如果把上述观点反过来提问,那就是:为什么汉语中“词”和“句子”相对来说不太凸显呢?

1.先说“词”这级单位。汉语学界历来形成了一种共识,即汉语中“词”的面目不清楚,尤其是双音形式难以区分词和短语的界限,如:吃鱼、吃饭、吃素、吃醋、吃货、吃水。这是毋庸置疑的事实。

一方面,就共时平面来考察,汉语双音形式内部不同质,从“粘合短语”到“复合词”呈现出一种非离散性的连续统。王洪君的论文“从字和字组看词和短语”有效地揭示了这种状态。②虽然论文的出发点还是从句法、语义的种种特征来分析汉语两字组内部的区别,但与以往的研究相比有明显的突破:第一,作者的研究不是举例性的,而是从各类结构中选择了几百个有代表性的两字组作为研究样本,考察的范围比较全面;第二,更重要的是,作者没有简单地列举句法、语义的某些特征作就事论事的分析,而是立足“有意义的单字”,去发现“两字组”在句法、语义方面差异的典型特征,并进一步加以系统排序,形成一系列两字复合短语规则,然后对所选取的“样本”进行层层甄别和分析,因此方法比较科学。根据这样的操作程序和规则,作者揭示了这样一个事实:所有两字组从“成词性”的强弱来看,形成一个非离散性的序列。一端都是一些松散形式,如“马跑”“拔草”“气病”“进出”“活鸡”等,多数人认为是“粘合短语”形式;另一端都是一些凝固形式,如“霜降”“动员”“立正”“矛盾”“小鞋”等,是大家所公认的“词”;而两端之间存在大量的中间过渡状态的形式,很难一刀切出词和短语的界限。笔者认为,看起来好像并没有解决问题,其实不然,正因为作者采用了比较科学的方法,考察了比较全面的对象,所以得出的结论比较可靠。这说明在汉语中双音形式从松散到凝固形成一个连续体,本无可供切分的痕迹,因此希望从中一刀切出词和短语是不现实的。

另一方面,从历时平面来考察,汉语双音化是复合词衍生和发展的主流来源。王力在论述汉语构词法的发展时明确指出:“仂语凝固化”是汉语构词法中最主要的方式。①按照王力的说法,复合两字组原先都是“短语”(粘合形式),后来逐渐凝固成“复合词”。董秀芳较为全面地考察了汉语双音词的衍生和发展,以大量的实例考证了由短语凝固成复合词的历史事实(具体实例可参见该专著)。②当然,双音形式凝固为复合词也有一定的条件,不需要也不可能全部固化为词,这无须赘述。

研究表明:在印欧语中“语素”(morpheme)不太稳定,只是构成“词”(word)的元素;而基本单元是word,形式上由重音模式控制,句法上可附载形态作为语法手段。因此,在印欧语里word的面目相对清晰,书写时实行“分词连写”就是一个明证。汉语中的情况正好相反,word的面目不清晰(见上文分解),而相当于morpheme的单元却相对清晰而稳定,这就是“有意义的单字”。单字是单音节,由声调控制,具有辨义功能,因而具有音位学意义。汉语声调由音高特征构成,声学特征主要表现为音长及其相应的音强,读得长而重声调就凸显,反之则弱,形成了汉语特有的“重音”,单字互相之间基于节律控制形成“松紧型”的韵律格局。③同时,汉字有正方形字体,属于表意文字,是汉语社团的祖先创制的适应汉语特点的书面记录符号。因此,汉语中的基本单元是形音义三位一体的“单字”,书写时实行“分字连写”就是出于这个理据。如果事实确实是这样,那么在汉语中“单字”这级单位的重要性是不言而喻的,相对而言“词”这级单位不太凸显也就容易理解了。

2.再说“句子”这级单位。赵元任早就指出,汉语的一个整句是由两个零句组成的复杂句。在日常口语中,零句占优势,不限于主谓结构。而由零句组成整句,其中的主语和谓语的结构形式也是多种多样的。④很显然,这是赵元任立足汉语特点得出的结论。

张斌指出,词、短语同句子的区别不在“量”的大小,而在于它们的性质不同。⑤句子是人们用来交流思想的基本运用单位。一个句子不仅具有一定的结构成分和结构方式,还必须有特定的语调,因为有了语调,才能使句子中词语所叙述的内容同现实发生特定联系。也就是说,词与短语之间是“构成”关系,体现了“量”的大小;而词、短语与句子之间是“实现”关系,体现了“质”的差异。在正常情况下,一个词或一个短语进入交际,带上特定语调及必要的语用成分,就可以成为句子。现在我们把句子结构称为“句法结构”,把句子成分称为“句法成分”,就是出于这样的考虑。事实上,西方语言的句子通常由特定形态控制的主谓短语构成,而汉语没有这样的限制,各类短语都可以“实现”为句子。因此,我们可以发现,现在一般教科书上列举的汉语句型系统,其实就是短语结构类型的“翻版”。若事实确实如此,则在汉语中“短语”这级单位的重要性是不言而喻的,相对而言“句子”这级单位不太凸显也就容易理解了。

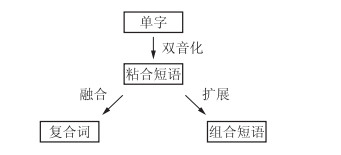

3.基于上述论证,我们可以来推导汉语双音化在层级体系构建中产生的“枢纽”效应。中古时期汉语发展中出现了双音化趋势,两个单字构成了“复合两字组”,句法上属于“粘合短语”,并形成了一“紧”一“松”两条发展路径,分道扬镳,产生了不同的结果。

“紧”的发展路径是语义“融合”。在“外松内紧”的双音韵律框架的作用下,“复合两字组”内部语义逐渐融合,导致词化倾向,产生了大量的“复合词”,即王力所说的“仂语词汇化”过程。

“松”的发展路径是形式“扩展”。“复合两字组”通过各种手段将粘合性短语扩展为组合性短语,为进一步实现为句子提供了结构模式。此类手段主要是三类:(1)单音形式替换为双音或多音形式,如:买书→购买教科书;(2)添加虚词标示语法关系,如:购买教科书→购买的教科书;(3)基于递归性将简单形式替换成复杂形式,如:购买的教科书→昨天购买的张教授编写的教科书和配套练习册。

因此,汉语双音化导致单字复合成粘合短语,通过一“紧”一“松”两条路径的发展,汉语层级系统构建形成了如下的格局:

|

上图所示:汉语中“粘合短语”源于“单字”的双音化,是汉语层级系统构建的“枢纽”:一方面融合为“复合词”,另一方面扩展为“组合短语”。值得注意的是:在上述层级系统中,每一个“节点”(单字、复合词、粘合短语、组合短语)都可以通过语用驱动直接实现为“句子”。这就是具有汉语特点的层级系统。

二 词法构式固化中的“整合”效应20世纪末,Fauconnier Gilles & Mark Turner等学者提出了概念整合理论。①“整合”强调“整体大于部分之和”,是对长期以来科学研究中单纯注重“分析”的一种反思,已成为当代科学研究的主流倾向,概念整合理论就是在这样的背景下在语言学研究中的体现。所谓概念整合(conceptual blending)指的是对两个来自不同认知域的概念有选择地提取部分意义整合起来进而形成一个复合概念结构的过程。概念整合的基础是基于认知驱动的语义融合及其功能变异,依据参与整合成分的语义特征,并以句法表现为佐证,可以清楚地看到复合字组整合度高低及其层级分布。②

事实表明,双音化绝不仅仅是两个音节的缀合,复合字组内部的整合产生的1+1>2的效应,远远超出我们的预料。沈家煊在考察汉语韵律时感叹:汉语双音和单音的区别要比名词和动词的区别重要得多!③这不奇怪,因为“整合”是必然后果:两个化学原子聚在一起,就会产生化学反应;两个星球的引力制衡,就会形成太空轨道;两个物种杂交,就会产生新的物种。人类社会一样,两个陌生人有缘聚在一起,必定会形成各种关系,如同学、同事、邻居、朋友甚至对手、仇人,异性的还可能成为恋人、夫妻,这是人际关系的整合。就像美国生物学家Bertalanffy(贝塔朗菲)指出的,系统科学的任务就在于揭示“整体大于部分之和”中那些“多出来的东西”。①我们感兴趣的是,汉语双音化在词法构式固化的“整合”过程中究竟发生了哪些变化?这些变化又对汉语的语义、句法产生了什么影响?笔者综合了学界的相关研究,认为这种效应可以归纳为如下“六化”。

1.泛化:语义抽象

语义抽象必然导致语义泛化,王灿龙在考察句法组合中单双音节选择的认知动因时解释说:单音名词通常都可指称客观世界的某类事物,人们可以在词与事物之间直接建立一种语义关联,在人的认知世界有一个具体可感的关于该事物的“意象”(image)与词相对应;而双音名词不是两个语素的简单相加,它的语义也不是两个语素义之和,应该是对两个语素义的更高层次的抽象,获得了一种语素义所不具备的抽象义。②单音动词表示的动作性都很强,动作义也都很具体,在人的认知世界有一个明晰的、有界的关于某一动作的意象与表示该动作的动词相对应;而双音动词是两个语素的结合,无论其中的两个语素或某一语素的动作性多强,整个词的语义只能是两个语素义的最大公约数,因此所得的语义就相对比较抽象。他还通过双音词与单音词相比在句法功能上的弱化,证明了上述解释的有效性。笔者认为王灿龙的解释是符合语言事实的,事实表明此类语义泛化现象在联合式双音词中表现得尤为显著,例如:

名词:树木、船舶、书籍、文字

动词:种植、制造、购买、书写

值得关注的是,双音词语义泛化带来的一个直接后果就是词语在认知范畴上形成了层级系统。B.Berlin等认知人类学家将通俗分类学(folktaxonomy)与科学的生物分类学比较的结果显示,自然语言中基本概念分类都聚焦在“属”(genus)这个层次上,被称为“基本层次范畴”(basic-levelcategories)。他们认为范畴化的结果形成一个层级系统,单音词属于基本层级范畴,语义原型性强;联合式双音词往往属于上位层次范畴,语义抽象而泛化。③值得探索的是,此类语义泛化现象对词语组配的制约性,吴为善指导研究生张颂考察了动名述宾单双组配的选择性及其认知范畴层次的同一性原则。④例如上述双音词实例与相应单音词的组配选择:

种树/种植树木 *种 树木 *种植 树

写字/书写文字 *写 文字 *书写 字

上面第1例“种”和“树”都是单音词,属于基本层次范畴,语义实在,表示具体可感的动作和实体;“种植”和“树木”都是联合式双音词,属于上位层次范畴,语义有所泛化,“种植”凸显行为义而“树木”表示集合类范畴。因此,只要动名之间句法语义搭配的选择性没有问题,组配的合格度都很高;否则组配的合格度就会有问题,如“种+树木”、“种植+树”。余例可以类推解读(具体论证可参见该论文)。

2.转化:功能游移

参阅汉语史文献,凡讲古汉语语法都会提及“词类活用”现象,比如名词、动词、形容词的使动用法,名词、形容词的意动用法,名词用如动词。之所以定性为“活用”是有道理的,因为古汉语以单音词为主,而单音词的语义比较实在,导致句法功能比较稳定,虽能在一定条件下“活用”,但不易“转化”。随着汉语双音化趋势的发展,单音词为主的格局逐渐转变为双音词为主,而双音词的语义泛化直接导致范畴类之间的语义边界模糊,为功能转化提供了可能。在此过程中实词类突破了“活用”的界限,产生了“兼类”现象,即从归类的角度看,有些词表现出两类或两类以上的语法功能。随着认知语法的兴起,学界对兼类现象又有了新的解释。所谓兼类是指某些词处于两类或两类以上词类范畴的交集区域,表现为非典型的边缘化状态,属于功能转化现象。为此,张伯江在论述汉语词类活用的功能解释时,提出了词类“功能游移”(functionalshifting)这一概念,并给出了词类从“活用”到“兼类”的演化轨迹。①

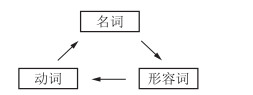

在笔者看来,相对于静态的“兼类”概念,这种动态的解释更有价值,这样的解释蕴含了一个前提:实词类的句法功能不是一成不变的,会由于某种动因的激发而产生转化。其实词类功能游移基于转喻认知的驱动,从“活用”起步,是“复合两字组”内部整合的结果。吴为善曾对《现代汉语词典》(第5版)中标明的复合名、动、形兼类的词目进行了考察,论证了复合名、动、形的功能转指及转喻的单向性优势,给出了复合实词类范畴功能游移的单向循环模式②:

|

事实表明:部分主生性抽象名词基于实体与特征之间的转喻认知,通过区别词这个过渡类中介,转化为性质形容词(如:科学、精神、规矩);部分具有时间性的动态形容词,基于“以果溯因”的语用推理驱动,通过不及物动词这个过渡类中介,由“使动”用法转化为及物动词,如繁荣;而动作动词在可指称化的动因驱使下,基于行为动作与事件参与者的关联性,无须通过中介过渡,可直接转化为名词,如编辑。

而值得关注的是,复合名、动、形的这种功能转化,不但数量大,而且呈现为单向性趋势。按照《现代汉语词典》的标注:名词转化为形容词的将近90个,而形容词转化为名词的只有10个左右(两者之比为9:1);形容词转化为动词的有90多个,而动词转化为形容词的只有极少几个,两者之比极为悬殊(20:1);动词转化为名词的有650个左右,名词转指动词的只有20多个,两者之比更为悬殊(30:1)。之所以会呈现出这样的态势,动因在于认知上转喻的不对称决定转指的不对称,进而导致功能转化的单向性(具体论证可参见该论文)。

3.类化:虚化类聚

通常我们认为汉语构词方式以“复合”(词根与词根组合)为主,印欧语的构词方式以“派生”(词根加词缀派生)为主。既然是为主,我们就不能否认主流方式之外还存在另一类方式,也就是说,印欧语中也有“复合”构词方式,同样汉语中也有“派生”构词方式。因此传统汉语研究照搬西方语言学的概念,将语素分为“词根”和“词缀”。实际上由于语法化相当不彻底,汉语中的所谓“词缀”与印欧语的affix有本质区别,董秀芳曾借鉴Beard的“词缀”分类系统,立足汉语事实,对汉语“词缀”与印欧语affix的本质区别作了较为深入的分析与阐释,很有说服力。③

在笔者看来,单字粘合会产生整合效应,但两个单字的语义变化不可能同步,会出现不平衡的状态。我们所谓的“类化”指的是其中的某个语素由于语义泛化而趋向类聚,逐步形成了词汇学所谓的“词模”,具有一定的能产性。因此,汉语中的语素类化现象看起来类似于“派生”,但把它看成是“复合”形式的一种“变体”也许更合理、更准确。而且根据考察,汉语词法中语素类化明显不对称,前置语素类化能产性极弱,语素类化主要发生在后置语素,这是汉语韵律的另一个重要特征,即“前松后紧”规律所导致的。④比如马庆株曾对汉语的词缀作过深入考察,他列举的所谓“真词缀”只有8个,而“真后缀”多达56个;他列举的所谓“类前缀”只有7个,而“类后缀”近30个。⑤“类词缀”大多是当代产生的,还处在语素义类化的过程中,但能产性极强,发展速度很快。

吕叔湘早就指出,汉语的构词法很难区分“复合”和“派生”。事实上在实际处理中,我们发现词缀和词根的界限不易区别,词缀和类词缀的界限更是难以把握。①这就说明汉语复合两字组语素义的类化,形成一个从实到虚的非离散性的连续统:

| $ 尚无类化 \to 有所类化 \to \mathop {明显类化}\limits_{\left( { + 类后缀} \right)} \to \mathop {完全类化}\limits_{\left( { + 后缀} \right)} $ |

“尚无类化”无须关注,“明显类化”与“完全类化”由于特征显著,早已引起学界关注并进行了较为充分的研究(即所谓的“类词缀”与“词缀”)。笔者以为倒是“有所类化”这个阶段值得关注,因为由此产生了很多能产性极强的“词模”形式。比如《现代汉语词典》(第5版)收入的词条中,双音“×人”有120多个,双音“×气”有近80个,“×道”有50多个,“×量”有近50个。这个领域很值得研究,真正需要探索的是汉语后置语素类化基于什么样的认知方式?表现出什么样的倾向性规律?

4.弱化:重轻模式

汉语轻声现象的研究不能仅仅停留在静态的词汇、语音层面,吴为善曾指导研究生全面调查和统计了《现代汉语词典》(第5版)中单独立词目的轻声词,总数有3436条,绝对数量并不少。②事实表明,双音词的韵律模式一旦变成了“重轻型”,证明这个两字组的语义高度整合,整体意义已经固化,成为典型的复合词。这其中有很多颇有意思、值得探索的现象。比如同一个后置语素在某个两字组中重读(韵律模式:中重),而在另一个两字组中却读轻声(韵律模式:重轻),这种韵律模式的轻重对立往往反映了义项互补的关联性,蕴含了显著的理据性,并具有认知上的心理现实性。例如:

例如在词模构式“×水”中,“薪水、油水、泔水、下水”这些不指水或主要不指水的形式,大多是通过隐喻或转喻方式构成,有专指义,“水”字轻读;但一般实指各类液体的形式,“水”字不轻读,如自然的“水”(潮水、泉水、洪水、雨水),人体的“水”(汗水、口水、泪水、奶水),生产的“水”(钢水、胶水、墨水、香水)。这体现了人们的认知方式,语义不指水或主要不指水的形式与“水”的本义无关或关系不大,无须重读;而实指各类液体的形式体现了“水”的实在语义,不能轻读。

又如词模构式“×食”是对食品的一种分类,但可以有两种标准:一种是依据食品的种类,另一种是依据食品的属性。前一种分类如“茶食、粮食、饭食、吃食、面食、蒸食、肉食”,“食”字轻读;而后一种分类如“白食、冷食、零食、流食、软食、素食、甜食、主食”,“食”字不轻读。也许这反映了人们的认知方式:食品种类熟视无睹,显而易见,无需太多关注;而食品属性内涵丰富,不易识别,需要特别说明。

5.分化:胎生虚词

汉语所谓的虚词(即语法标记)绝大多数都是单音词,而且可以明显地看出是实词虚化的后果。研究表明,实词虚化需要特定的条件,包括自身的语义潜质和外在的组配环境。基于上文分解的“类化”现象,我们可以看到在双音韵律框架中两个单字的字义变化会出现不平衡,如果其中某个语素(通常是后置语素)的语义有所虚化,会逐渐成为类化附缀(见上文2.3解析);但如果语义虚化质变为语法化,那就会导致虚词产生。笔者之所以说是“胎生”,因为这是双音韵律框架“孕育”导致的后果,复合两字组“融合”之中有“分化”,是汉语虚词产生的动因。③

据此笔者查阅了学界相关的汉语史研究文献,发现我们的推测是符合汉语发展事实的,不过学者们都没有明确地从双音化的角度加以解释。其中只有石毓智(2002)明确指出了这一点,他在考察汉语发展史上的双音化趋势和动补结构的诞生时,明确指出汉语虚词的语法化同中古时期的双音化有直接关联。比如汉语实现体标记“了”就是来自一个常作结果成分的普通动词“了”,它的原义表示“完成”、“了结”。在10世纪之前,“了”用作结果成分时,不与动词V直接发生关系。例如:

填色未了。(入唐求法巡礼记)

上例中动词“了”与“填”之间不仅有宾语“色”,还有副词“未”。唐五代以后允许宾语前置,就出现了“V+副+了”的分布环境,《敦煌变文》中大量事实表明,如果其中的动词是单音节,副词就会前移。例如:

a.铺置才了。(下女词)→太子才问了。(双恩记)

b.抄录已了。(伍子胥)→锦帐已铺了。(燕子赋)

上面实例中,动词“铺置”、“抄录”为双音节,副词“才”、“已”插在中间;动词“问”、“铺”为单音节,副词“才”、“已”前置。这样就产生“V了”的分布环境,为“了”逐渐虚化蜕变为实现体标记提供了外部环境。

石毓智、李讷(2001)还明确指出:中古时期出现的双音化趋势导致汉语语法发生了深刻的变化,不但产生了唯补成分、体标记(了、着、过)等动词性语法范畴,还产生了量词系统、复数标记“们”、结构助词“的”等名词性语法范畴。这些语法标记在韵律特征上具有高度的一致性;(1)它们都是单音节的;(2)它们的语音形式都被弱化;(2)它们都必须依赖前面的重音词才能出现;(4)它们所构成的短语的韵律特征都是“重音+轻音”。(具体论证可参见该专著)

6.强化:重叠量增

此类现象指的是单字“重叠”。普通语言学教科书中一般都将“重叠”定性为形态手段,这是值得质疑的。其一,汉语属于非形态语言,怎么偏偏会有如此丰富的“重叠”形态?其二,“重叠”既然属于形态手段,怎么只有语义量增效应,却没有相应的语法范畴(如性、数、格之类)?在笔者看来,汉语中的“重叠”是双音韵律框架导致的词法构式,形式是AA(重叠)及其延伸AABB(叠结),产生了语义“量增”效应,是数量象似动因的产物,诚如戴浩一所下的定义:语言表达形式的重叠对应于概念领域的重复(参见张敏1997)。“量增”效应不是单一的表征,包括各类量范畴。例如:

大大的眼睛 小小的嘴巴 甜甜的笑容(情感的量增)

重重一击 整整齐齐(程度的量增) 家家富裕 山山水水(数量的量增)

洗洗干净 进进出出(动量的量增) 年年有余 时时刻刻(时量的量增)

需要说明的是,北京话中“重轻型”的动词重叠形式AA、ABAB(如:走走、试试、放松放松、考虑考虑),表示动量小、时量短、尝试态,可用“V一下”来替换。这是历时来源不同的形式,是“V一V”的变体,不能混为一谈。①

此外汉语构词中还有一些叠音词,也具有相同理据,产生相同效应,并具有极强的摹状功能。例如:

依依不舍 脉脉有情 落落大方 翩翩起舞 栩栩如生

得意洋洋 气势汹汹 人才济济 溪水淙淙 流水潺潺

结语科学研究的历程证明,很多重大的科学成果都是从最简单的现象中发现的,因此我们感悟到:最简单的最值得说。比如牛顿从苹果落下的现象发现了万有引力,阿基米德从洗澡时水溢出澡盆的现象悟出了浮力定律。人类的语言体系也一样,汉语中古时期出现的双音化现象看似简单,其实对汉语的发展、演变产生了重大影响。本文即基于上述理念,立足汉语事实,在学界前辈时贤研究的基础上,从历时的、动态的观点来考察汉语的双音化效应。笔者认为这种效应至少表现在两个层面:一个是在汉语层级体系构建中具有“枢纽”效应,并揭示了一“紧”一“松”两条路径的发展轨迹;另一个是在汉语词法构式成型中具有“整合”效应,并将这种效应归纳为“六化”。本文旨在抛砖引玉,引起学界同仁的关注,并进一步深入探索汉语双音化的实际效应及其必然后果。