随着我国市场经济和消费社会化的推进,消费在国民经济发展中的重要性正日益显现,特别是2008年爆发的全球性经济危机以来,国家启动并实施了一系列扩大内需的经济政策,其在经济运作中的工作重心亦正从主要考虑如何在生产领域把生产者有效的组织起来实现高效率的生产,逐渐转向主要考虑如何在消费领域发掘消费者的有效需求。由此可见,在消费对国民经济的重要性以及消费者地位正不断提升的背景下,党的十九大报告提出的新时代我国社会主要矛盾在很大程度上体现为:消费者日益增长的美好消费生活需要和国家在对待不平衡不充分发展问题上的相关消费制度之间的矛盾。因此,重新审视并重构国家与消费者之间的关系,一方面从经济发展层面上来看,它有助于我们看清当前国家的相关消费制度和扩大内需政策与消费者需求之间的契合情况,从而可以为国家在提高消费对经济驱动力方面制定更为精准、合理和有效的相关制度和政策提供参考;另一方面从国家治理层面上来讲,这也是我们建构和谐的“国家—个人”关系这一宏大议题中的一个重要侧面,是新时代国家治理和社会发展中不可忽视的重要环节。

本文的研究对象聚焦于新中产阶级消费者。按照学界较为通行的界定,新中产阶级是指同时满足在收入上达到中等收入水平,从事领取薪水的白领职业且受过高等教育的群体。①本文把研究对象限定于新中产阶级群体,主要是基于以下考虑:一方面,新中产阶级在扩大需求和推进消费社会化中具有举足轻重的地位,也是我国推动社会结构向橄榄形社会转变过程中需要重点培育的对象;另一方面,主要形成于中国城市中的新中产阶级群体,无论是其家庭结构、消费观念与方式还是家庭观与价值观都出现了并正在出现尤为明显的变化,被认为是引领中产阶级未来发展趋向的核心群体,但与此同时,如何更好地满足新中产阶级群体的消费需求,日益成为我国城市发展和城市治理中越来越重要的组成部分。本文所使用的数据资料来自于笔者在2015年7月至2016年1月期间对28位上海新中产消费者实施的半结构访谈。在访谈对象的选取方面,笔者首先通过私人关系选取了第一个访谈对象,然后通过滚雪球方式获取符合上述新中产消费者标准的访谈对象共计28名。其中,男性和女性各为12人和16人,年龄跨度为26—45岁,个人年收入8万—60万不等,所从事的职业主要有国企职工、私企管理人员、外企职工及管理人员、大学教师、公务员、家庭主妇等。此外,在28位受访者中,单身者和已婚者各为4人和24人,在24位已婚受访者中,已育有子女的为22人。在访谈中,每位受访者的受访时间约为2小时,并对其中的9位受访者实施了二次回访。

一 中西方比较视野下的国家与消费者关系研究 (一) 西方社会中的国家与消费者关系在自由主义主导下的西方社会,消费者可以被视为消费社会中公民角色的延伸,消费者即公民。①而国家则是通过相关立法来保护消费者权益,以此来应对公民在扮演消费者角色时所出现的消费脆弱性问题。正因为如此,国家与消费者关系较少得到西方学界的专门关注和探讨。相反,随着消费的私人化和浪漫化,现实西方社会中出现的消费疏离政治的倾向倒是引发了一些学者的关注。②此外,虽然在西方消费社会学界一直存在着“生产者主权论”和“消费者主权论”两大流派分野,③但是此处的“主权”所相互作用的主体分别是生产者和消费者,并非国家和消费者。因为在自由主义西方社会,国家往往被认为是应该和生产者撇清关系的,是不应该进入市场盈利的。④因此西方消费社会学界主要关注的是生产者(或资本)与消费者之间的关系,而非国家与消费者之间的关系。简言之,在西方社会的消费公民化制度框架下,国家与消费者之间的关系是相对简明和单纯的,即国家依据相关立法保护消费者权益,并通过建立社会保障制度等对消费者的消费脆弱性提供一定程度的保护,但国家的主要致力点在于完善市场竞争环境和最大限度减少对消费者经济生活的干预,而消费者则在国家相关法律、社会保障制度下享有高度的消费选择自由的权利。

(二) 中国社会中的国家与消费者关系相比于西方,中国社会中的国家与消费者关系则较为复杂。首先我们必须承认的是,在国家与消费者关系问题上,中西方之间有着共通的一面。即中国也逐步通过建立一系列法律和制度,对消费者的消费脆弱性提供一定程度的保护,而消费者则可以在这些法律和制度下享有相应的消费选择自由的权利。可以说这展现了中国社会与西方相类似的消费公民化一面。然而,在中国社会中的国家与消费者关系问题上,我们还应该考虑到中西方之间的差异。而这种差异正是来自中国社会的独特性:与西方强调“低税收、低福利”及个人主义价值观的自由主义消费制度框架下形成的消费公民化倾向不同,中国具有深厚家族主义传统,国家又是经济运作的主导者、积极参与者和盈利者,因此我国消费制度仍然具有较明显的消费私民化倾向。⑤由于中国的消费制度设置对消费脆弱性提供的保护相对有限,家庭往往扮演着弥补国家保护不足的重要角色,从而使得家庭通常被认为是国家与消费者关系张力的聚合点和缓冲器。这展现了具有中国社会独特性的消费私民化一面。由此可见,中国消费者处于消费公民化和消费私民化共存的制度环境之中,在有关国家与消费者关系的研究中也存在着与此相对应的两大研究视角——全球化视角和本土化视角。

1. 全球化视角下的国家与消费者关系全球化视角主要是从消费公民化制度框架下探讨国家与消费者之间的关系,此类研究基本上是以西方社会的自由主义消费制度框架下形成的消费公民化作为其研究目标参照物的。比如王宁从国家低成本发展战略的角度分析了我国消费者主权缺失和消费结构升级乏力现状;①张敦福阐述了当前房地产政策所引发的社会后果;②陈映芳分析了房地产政策与当前社会生活秩序的脆弱性问题;③林晓珊从消费公民权的框架下分析了汽车消费维权运动中的国家行动、市场与消费者组织之间互动关系;④刘飞则从协同治理框架下梳理了食品安全治理中的国家、市场与消费者之间的关系;⑤吴茂松通过中国消费者维权运动论述了个人与国家之间的关系;⑥此外,有学者甚至主张重返消费政治,对消费和消费者寄予了一定的政治期待。⑦纵观这类研究,我们可以梳理出彼此相通的结论:虽然国家和消费者之间存在不同程度的互动建构关系,但由于国家在公民化消费制度建设中的不公、不力导致了消费者权益受损和公民权利的缺失,从而折射出较为严重的消费脆弱性问题。但同时这些研究却面对一个有待进一步充分回答的共同问题:即消费者是如何应对如此严重的消费脆弱性问题的?

2. 本土化视角下的国家与消费者关系与上述全球化视角下国家与消费者关系研究不同,本土化视角主要是从消费私民化制度框架下引入“家庭”因素来探讨国家与消费者之间关系的。虽然这方面的研究较为少见,但王宁的研究为我们在探讨国家与消费者关系问题上提供了颇有参考价值的研究路径和研究结论,也弥补了全球化视角下的国家与消费者关系研究中的不足。王宁借用经济社会学的“制度嵌入性”视角分析了我国消费私民化问题,认为国家把本应承担的消费责任和风险压力通过私民化消费制度转嫁给了家庭。⑧其中尤其值得我们关注的是,王宁从家庭这一传统社会资源中找出了消费者面对强势国家而采用的应对途径和策略,认为消费者通过依赖家庭成员之间不分你我的亲情缓解了由国家转嫁于己的消费风险和压力。⑨可以说这在很大程度上回答了上述全球化视角有待进一步解答的问题,但对国家与消费者关系问题的探讨却具有单向度的倾向,其主要呈现的是国家的私民化消费制度对消费者的影响和约束,而对于消费者是如何应对国家的问题,王宁则通过把家庭视为家庭成员的“心理连体人”,使消费者对国家的影响消解于“家庭”层面。

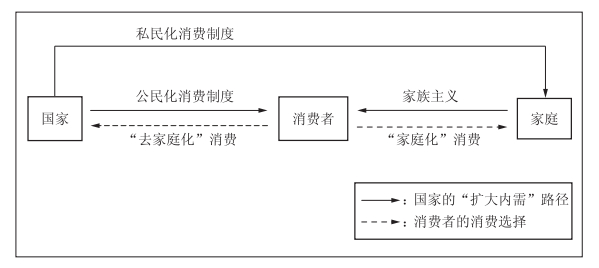

纵观上述既有研究我们可以发现,中国社会中的国家和消费者之间存在着如图 1所示的互动关系。因此,在国家与消费者之间关系问题上依然存在以下两个方面有待进一步探讨的空间:第一,中国的消费制度处于公民化消费制度与私民化消费制度共存之中,因此在国家与消费者关系问题上,局限于其中一种消费制度框架下的分析是不完整的。第二,作为国家与消费者关系媒介的家庭,并非可以始终被视为家庭成员之间不分你我的“心理连体人”。按照“制度作为一种社会建构”的观点,⑩家庭作为一种非正式制度也理应被视为社会建构的结果并处于不断建构之中。而事实上近年来学界对中国家庭的诸多研究,已经向我们展示了中国家庭及其变迁的多元化和复杂化,提出了一系列描述家庭与个人之间关系的新概念,如“家庭化”①、“新家庭主义”、②“协商式亲密关系”、③“个体家庭(iFamily)”④等。不仅如此,诸多学者一致认为家庭是国家与个人之间关系问题上的重要因素。⑤

|

图 1 公民化和私民化消费制度共存框架下的国家与消费者互动关系示意图 |

那么,当前国家与消费者之间到底存在着何种关系张力?这种关系张力又如何影响着消费者需求的有效满足?消费者的需求与国家相关消费制度之间存在着什么样的错位?在新时代我国社会主要矛盾的背景下,这些问题无疑成为了急需解决的重要课题。基于此,本文将聚焦家庭这一媒介因素,在我国公民化消费制度和私民化消费制度共存的制度框架下审视并重构国家与消费者之间的关系。

二 国家与消费者之间的关系张力:“家庭化”与“去家庭化” (一) 消费生活中若隐若现的“国家”孙沛东在对“文革”时期民众着装时尚的研究中指出,总体主义的社会控制系统、密不透风的国家意识形态和计划经济三者共同造就了那个时代人们消费生活中的“时尚”(孙沛东,2012)。⑥这种被深深烙上“国家”印记的“时尚”,反映的是那个时代国家与消费者之间控制与被控制的关系。文军也曾指出,个体在总体性社会中缺乏自主性,由此不得不依赖于国家的资源配置,服从于国家意识形态,在国家“给定(given)”的有限空间里活动。⑦

显然,随着改革开放后市场经济的发展,特别是市场在资源配置中的作用日益显现的当今中国社会,上述状况已经发生了翻天覆地的变化。甚至可以说,随着市场化的不断深入和消费社会化的推进,国家对人们消费生活的控制力和约束力正日渐式微。特别是对于经济收入较为可观,成长于我国市场经济时代的新中产阶级消费者而言更是如此。新婚不久的受访者M-S-27⑧向我们描述了小夫妻两人自由幸福的消费生活。

在家有空的时候我们会一起看看片子、电影和话剧,这些都是我们的共同爱好。另外我们会安排两个月一次近郊游,一年两次的国外游……我们很享受目前的自由生活,两年内不打算要孩子。不过最近我们刚刚养了只金毛,因为我老婆比较喜欢狗。我们非常满意目前的消费生活,花钱过着开心的日子,还有一定的积蓄可以投资理财。(M-S-27,外资企业员工)

受访者M-S-27大学毕业才3、4年就已经有了属于自己的宽敞三居室、较为丰厚的收入、惬意自由的闲暇生活,过上了几乎无忧无虑的日子。在受访者M-S-27的消费生活中,我们几乎已经看不到来自国家的控制和约束。然而当谈及食品安全、医疗、子女教育和住房问题时,受访者往往有诸多的无奈和抱怨,还时不时会直接提及“国家”或表达对相关制度的不满。比如,暂时辞职在家带孩子的受访者F-D-33向笔者倾诉了她对当前医疗制度的不满。

我们孩子出生后没几天就做了手术,花了很多钱,暖箱一天就1000(块),住了48天。还要手术费,医药费护理费什么的,而且都是不能报销的。上海好像是婴儿出生一个月还是二个月以后才能享用少儿住院基金。真的无法理解国家的这种规定。感觉中国的父母很可怜,所以我们不再想生了。我老公说绝对不生了,吓死了。(F-D-33,家庭主妇)

具有国外留学工作经历、几年前回沪的受访者F-D-33还没有购买住房,每月需要支付5000元左右的房租。她表示,孩子今后要上学,还得考虑买学区房,加上孩子各种教育培训费等,经济压力很大。所以她正在努力寻找一些在家里就可以做的part-time工作。“现在工作对我的意义也跟以前不一样了,以前可能比较重视自我实现,现在完全是把赚钱放在首位了。”当谈及食品安全问题时,她又表示:“孩子用的东西我们尽量都用进口的,特别是食品,像米粉还有奶粉什么的。反正和(孩子)生命有关的东西,吃的或者给我宝宝打疫苗,我都会选择国外品牌。”

可见,随着孩子的出生,与孩子相关的学区房、教育培训、食品安全等都给新中产阶级消费者带来了巨大的生活风险和经济压力。就算是还未成立家庭的单身新中产消费者也同样潜伏着对未来生活较大的焦虑和压力。一位年收入15万元左右的受访者F-S-26在访谈中表述了她的焦虑和对未来的不安。

我的牙齿不好,种一颗牙的开销要一万五,在中国普通的三甲医院,牙齿是有严重问题了才会帮你看,它做不到一种像私立(医院)的那种(预防性治疗)。因为那边人山人海,医生没有精力去帮你做。但是私立牙科医院的费用实在太高了,当我遇到这种情况的话,会影响到我正常的生活开销。……另外,因为我现在是未婚嘛,但我也有交男朋友,我男朋友是外地的,然后以后的结婚和生孩子,这样的压力会很大的。(F-S-26,外资企业员工)

另一位受访者M-H-27是一位上海某税务局的公务员,其8万元的年收入在上海绝对算不上高,不过也在人均收入之上。有意思的是,受访者M-H-27却极力否认自己属于中产阶级,对社会地位的自我评价较低:“据说像我们这样的算是中产阶级,我没觉得,我不觉得自己有什么社会地位”。不过他和受访者F-S-26一样具有非常强烈的投资理财意识。

像我这样要在上海买房子怎么办啊?国家一次又一次地说要打压房价,但事实呢?(房价)越来越贵了。我目前的收入存量资产里面最主要的就是用来投资的。然后买基金、买股票,以前的时候就会放入余额宝什么的。然后买什么理财产品,尽量使自己的资产一年内增值7%—8%,如果能够超过10%最好。(M-H-27,上海某税务局公务员)

对于未婚的单身消费者而言,由于还没有涉及与孩子相关的学区房、教育培训等问题的困扰,她们往往拥有较多的闲暇时间,其日常消费生活相对来说还是有丰富多彩的一面。业余时间看看电影、展览,朋友聚会、国内外旅游等使他们的消费生活显得不是那么的枯燥乏味。但当她们展望未来生活时,因国家在住房、子女教育等方面对消费者的支持不力而会感到较大的生活压力。的确,在房价几个月内都可以飙升上百万的上海,受访者M-H-27所期望的10%理财投资回报率又算得了什么呢?

而且,即使具备优越的经济条件同样也不能保证消费者可以轻而易举地摆脱来自国家影响下的生活压力。受访者F-X-41是某私企管理人员,也是一位6岁孩子的妈妈,其年收入约为50万—60万元。由于早年在上海中心地段购置了房产,前几年置换到了靠近外环的别墅区,家里还一直雇有居家保姆。虽然受访者F-X-41并没有什么经济压力,但当谈及子女教育时,她直白地表达了对我国教育制度的看法。

我觉得现在这个教育问题是因为我们中国的教育制度的导向引起的。比如说我比较赞同德国的教育制度,因为它就是把人在很早很早的时候就分类了,这个分类不是强制性的,是自然的分类,不像中国把人分为三六九等。因为孩子在成长过程中慢慢地会了解自己,他对自己能做什么、自己爱什么、自己的关注点在什么,很小很小的时候就知道了……但是我们中国呢?国外就有孩子从小立志成为一名卡车司机的,在中国的话,全家人都会大笑的。(F-X-41,私企管理人员)

受访者F-X-41在谈到自己的消费生活时表示:“我从小喜欢园艺花卉,这也是我唯一坚持到现在的一点兴趣爱好了。打理院子里的那些花草,看着它们成长我会感觉比较放松,也很开心。”诚然,受访者F-X-41有这样的兴趣爱好是幸运的,但她用“坚持”一词来描述自己对兴趣爱好的践行,不免让人感到其中的艰难和勉强。

从访谈中可以了解到,新中产阶级在现实生活中似乎与“时尚”、“光鲜亮丽”以及“快乐自主”等常用标签之间并没有多少联系,他们不仅需要支付因房子、孩子而引发的巨大经济成本,还需要支付子女教育所需的莫大时间成本等。因此,具有较好经济收入的他们本应该可以过上更快乐自主的消费生活,但在国家各种制度的约束和影响下,他们自身的消费生活过得着实有些憋屈。

(二) 消费者“去家庭化”意愿下的“家庭化”事实陈映芳从20世纪70年代末80年代初的中国历史转折中发生的社会现象和政策现象中分析梳理出了“家庭化”的事实。①笔者认为,“家庭化”概念包含着两个层面的含义:一是国家基于政治理性或经济理性对家庭伦理价值的利用,即国家层面的“家庭化”;二是个体价值对家庭价值的依附,即个体层面的“家庭化”。换句话说,只有当“家庭”同时成为国家治理和个体价值所共同依附的对象时,“家庭”才能成为国家和社会广泛共享的道德资源,进而使得“家庭化”能够顺利地推进并成为那个历史时期社会转折的引导力量。

不过,与上世纪70年代末80年代初相比,如今中国的社会状况已有了很大变化。消费者在个人消费生活方面受国家干预越来越少,类似于那个年代知青想“回家”那样必须依赖国家才能实现的愿望不能说不存在,但至少已经没有那么强烈和普遍。②如今的消费者通过市场供给,而不是“家庭化”路径来实现生活中诸多需求和愿望的可能性大大提高了。在访谈中发现,几位辞职在家带孩子的女性消费者虽然一再抱怨自己带孩子的艰辛,但都对越来越便利、高效的市场供给赞赏有加。

自己一个人带孩子经常没法做饭啊,这个时候我就会叫份外卖,现在真的很方便。现在网络发达了,家里卫生不愿搞了也可以在网上找个钟点工。现在我都很少去超市,带着孩子去超市也累,所以现在我买肉啊油盐酱醋啊什么的都在网上(买),还送货上门的。(F-D-33,临时家庭主妇)

诚然,市场给消费者提供了丰富的商品,互联网也让消费者的生活变得越来越便利,与此同时,国家也通过建立社会保障制度对消费者的生活提供了一定的支持和保障,但“家庭化”的事实却在一定程度上依然存在。首先,从国家方面来看,虽然其通过建立社会保障这样的公民化消费制度让消费者在一定程度上可以避免风险而过上相对安心的生活,但正如有学者指出的那样,随着“经济改革”的被启动、单位制的解体,特别是90年代开始的教育、医疗、住房、儿童保育的市场化,国家在很大程度上将个人生活的安排和保障责任交给了家庭。③如果借用王宁的话说,这就是“消费私民化”的倾向。④陈映芳也认为,国家甚至开始成为家庭价值、家庭伦理的强力倡导者。⑤其次,从个人方面来看,目前市场可以给消费者提供几乎应有尽有的商品和服务,但消费者在买房、买车、养孩子等情形下求助于父母的现象却随处可见。受访者M-C-26最近刚刚结束了和父母同住的日子,在公司附近与人合租房子,第一次过上了独立生活。在谈到为什么要出去租房子住时,受访者M-C-26给笔者讲述了他内心的纠结。

别人可能都觉得我妈对我很好,怎么说呢,我不太喜欢她这个样子。她什么事都要来过问的,都要按她的想法来,很烦的。但我自己这点工资只够自己生活,怎么结婚啊,买房子就更不用想了。他们一直都这样的,只要我不按他们的想法,他们就拿钱来压我。最近就因为她们不中意我谈的女朋友的事和她们吵了几次。我也想自己慢慢攒点钱换一辆自己喜欢的车,现在的车是我爸给我的,是开了10几年的韩国现代。他们说,只要我和女朋友断绝关系,他们就给我买车。(M-C-26,某国营企业员工)

年收入8万元左右的受访者M-C-26虽然表示自己很想过独立的生活,不愿意父母来安排自己的一切,但是其想要买车买房的愿望似乎很难通过自己的努力来实现。正因为如此,他目前处于极度困惑之中,看来只有“回家”才是其实现买车买房愿望的唯一途径。假如他坚持拒绝“回家”,那么出自受访者M-C-26之口的“生活真的很操蛋!”这句话所表达的不仅仅是其目前的困境,也很可能是其未来生活的常态。与受访者M-C-26相比而言,新婚不久的受访者M-S-27则要幸运得多,他不仅拥有了车子和房子,较为可观的经济收入也使得他在偿还住房贷款方面没有多少压力。在“家庭化”还是“去家庭化”问题上,他向笔者表达了明确而自信的想法。

自己的消费生活是基于自己的小家庭为主而定的,不会受传统那种家庭观念的束缚,也不想让父母再为我们付出什么。我妈有时候会来我们家里搞搞卫生什么的,我和我老婆都觉得没这个必要啦。我们自己会弄的,大不了去请个钟点工嘛。……我们这一代人的信息传播变得扁平化了,通过互联网什么的,受到西方生活方式的影响比较大,也确实觉得西方的生活方式比较好。以后有了孩子后我们也会考虑尽可能自己带,可能在孩子小的时候,没办法的话会让父母过来临时帮忙带带。等孩子可以独立了,我们自己也就(只有)40多岁,就可以去享受我们自己的生活。(M-S-27,外资企业员工)

从访谈中可以看出,受访者M-S-27表现出了明确的“去家庭化”倾向,主张过自己独立自主的消费生活。他之所以能够如此,一方面当然是因为这对小夫妻目前近40万元的年收入足以让他们可以不求助于父母,另一方面也正是因为“购房首付是父母拿的”这样业已完成的“家庭化”为他们目前的“去家庭化”打下了基础。不过,等这对小夫妻有了孩子,也许“家庭化”会再次成为他们的一个选项,在访谈中我们也可以感觉到他们似乎已经对此有了一定的心理准备。事实上,在受访者当中,有了孩子以后选择男方或女方父母过来帮忙带孩子是极为普遍的做法,这一状况也同样得到了其他研究的证实。①受访者F-L-39就职于一家台资企业,年收入约12万元,自从有了孩子以后,孩子的外公外婆一直和他们住一起,并且在他们分别于2000年和2010年购买两套房产时,夫妻双方父母都给予了10万和10几万的资助。

为了应对生活压力和困境,受访者普遍选择了不同程度的“家庭化”,但这种“家庭化”与陈映芳所关注的那个年代知青真切想“回家”那样的“家庭化”之间有着截然不同的一面。如今的“家庭化”在很大程度上是消费者的无奈选择,而这种无奈背后反映出的是消费者内心试图“去家庭化”的意愿。因此,消费者试图“去家庭化”,但现实是他们又不得不通过“家庭化”来应对消费生活中的各种压力和困境,从而导致了消费者“去家庭化”意愿下的“家庭化”事实。

(三) “家庭化”困境中的消费者与国家消费者“去家庭化”意愿下的“家庭化”事实的出现,意味着“家庭化”正面临着困境。这种“家庭化”困境表现在:强大的国家力量依然在很大程度上通过“家庭化”路径把诸如育儿、教育、住房、医疗、食品安全等压力和风险交由家庭来承担,而消费者则试图获得更多的自由选择,向往更为快乐自主的消费生活。这使得在原本由国家和个人合力推进的“家庭化”过程中,作为消费者的个人正试图逐步退出,出现了明显的“去家庭化”意愿。虽然从结果上看,新中产消费者中依然普遍存在着不同程度的“家庭化”事实,但是这种“家庭化”事实往往并不是消费者愿意接受和刻意追求的。在这种情况下,正如陈映芳指出的那样,随着中国社会个体化进程的加速,个人与家庭之间、个人与国家之间、家庭与国家之间,围绕权利与义务/责任间的复杂关系,各种矛盾、冲突无可避免地将成为突出的社会问题。①从本次访谈中笔者发现,随着“家庭化”困境的出现和加剧,国家与消费者之间直接或间接的关系张力是显而易见的。

1. 消费者面临的家庭成员关系纠葛在“去家庭化”意愿下的“家庭化”事实中,新中产消费者往往面临着家庭成员之间关系的困扰。特别是那些不得不让父母过来为自己带孩子、料理家务等的新中产消费者,通常难以避免家庭成员之间的关系纠葛。因两代人之间在生活方式、消费观念、育儿理念等方面的差异而引发的家庭成员之间的矛盾可以说极为常见。在此次访谈中,受访者M-S-41向笔者讲述了和父母同住中的一些烦恼。

买菜做饭这些生活细节我就不多说了,就前段日子,因为孩子上学骑的自行车是老早以前的那种款式,他的同班同学老是取笑他。所以我们就给他买了一辆新的。这倒好,我爸知道了后你猜怎么着?他第二天偷偷地背着我们把自行车直接拿到店里去退掉了。我差点因为这事儿跟我爸大吵一架。(M-S-41,私企员工)

在新中产消费者中,让女方父母过来给自己带孩子的情况极为常见,因为婆媳关系通常被认为是中国家庭关系中最难处理的。不过就算是女方父母,两代人之间各方面的巨大差异依然会使得家庭生活出现这样那样难以调和的矛盾。或许正是基于这样的原因,也有消费者干脆放弃向父母求助,依靠夫妻两人独自面对消费生活中的各种压力和风险。这样做虽然在很大程度上避免了与父母之间的关系纠葛,但与之同时,因住房、孩子等引发的巨大生活压力就会全部落在夫妻俩的肩上,而这种压力使得日常生活变得越来越单调乏味。受访者F-Y-32就讲述了她和她老公在这方面的近况。

现在的话我们家用会比较大,有时候他也会觉得比较憋屈。我感觉他现在有些不太开心,他喜欢那种潇洒自由休闲一点的生活,现在没有了自己的生活。虽然没有直接跟我说,但是能看得出来。(F-Y-32,临时家庭主妇)

此外,也有受访者因为自己对家庭投入莫大的时间和精力而感到无奈和无助,甚至会对配偶产生抱怨和不满。比如受访者F-L-39表示:“他爸什么都不管的,平时工作么也累得要死,一到了周末就在那儿像病猫一样的呼呼睡懒觉,所以我是没有休息日的。现在我也懒得跟他唠叨了。”另一位受访者F-X-41也表达了同样的困惑:“那些课外报的班我要陪他去吧,学校里布置的作业很多也是父母的工作,真的是弄得我筋疲力尽了,然后又指望不上他爸爸,(孩子的事)他爸爸反正什么都不管的。如果可以让我重新选择,我会选择不要孩子。”这位家庭经济条件优越的母亲,在时间和精力的长期透支下竟然说出了这样让人吃惊的话。

中国家庭的小型化、核心化以及家庭成员的空间分离使得家庭作为生活互助团体的能力、作为个体生命、生活风险的防御团体的功能正在迅速弱化。②在这样的背景下,王宁的研究向我们展示了消费者通过家庭成员之间不分你我的“亲情”积极地消解国家转嫁于己的消费风险和压力的画面。③而本研究却让我们更多地看到了具有“去家庭化”意愿的消费者的被逼无奈以及由此引发的家庭成员之间的关系纠葛。

虽然从表面上看,这些家庭成员之间的关系纠葛和困惑是家庭内部的问题,但作为对个人生活保障重要供给者的国家,在缓解因家庭及其功能变化所带来的一系列生活压力和风险方面具有不可推卸的责任。从国家治理角度来说,减轻家庭成员的压力和维持家庭成员之间的融洽关系,无疑亦是国家实现社会稳定发展这一治理目标中的重要一环。因此,新中产阶级消费者所普遍面临的家庭纠葛和困惑,很大程度上折射出国家和消费者之间以“家庭”为媒介而形成的间接关系张力。

2. 消费者在经济·时间上的相对贫困消费不仅会受到经济收入的左右,也同时会受到时间的制约,消费者的自由时间是消费得以实现的条件之一。而在当前“家庭化”困境下,虽然公民化消费制度存在严重的不足,国家却依然把诸如住房、子女教育等的责任通过市场化过度转嫁于家庭和消费者,这无疑对消费者可自由支配的收入和时间有着莫大的影响。

首先,消费者因此而不得不把大部分经济收入集中支出于住房、子女教育等几个有限的消费领域,从而使得消费者在践行个人爱好等其他消费领域时显得捉襟见肘、忍痛割爱。受访者F-D-33表示:“自从有了孩子以后,我和我老公的生活完全变了,感觉经济压力比较大,因为要考虑学区房、孩子的教育啊什么的。老公喜欢户外运动,也是专业摄影师,现在几乎都放弃了。我老公以前在穿着方面还是蛮讲究的,一件T恤衫都要一两千块钱。牛仔裤的话像Levis之类的,而且都是在国内买的,就更贵。”受访者F-L-39则表示:“现在孩子开销也大,他一个人开销比我们两个人还多,各种教育培训费用什么的,一年下来我们(夫妻)俩一半的收入就没了。”

其次,消费者同时又不得不在家庭事务上付出巨大的时间成本,从而导致其实施个人消费的自由时间变得异常匮乏。受访者F-X-41表示:“我给孩子报了英语、钢琴、足球、书法和围棋培训班,我倒说不是钱的问题,关键是我花费在孩子身上的时间和精力实在是太多太多了,甚至比我的工作还要累。”另一位年收入近60万,任某外资企业产品经理的受访者F-P-40也坦言:“说句老实话,我都没有什么消费、闲余时间,虽然我父母也一直在帮我们照顾孩子,但有了两个孩子之后我基本上没有什么闲余时间了。”

可以说,当前国家的相关制度正制造着新中产消费者在经济·时间上的相对贫困。而这种经济和时间上的相对贫困也同时阻碍着国家对消费者需求的有效发掘。因为无论从经济收入上还是消费意愿上说,新中产消费者理应是扩大内需和增强消费对经济驱动力的中坚力量,但在目前国家相关制度约束下出现的经济和时间上的相对贫困,使得新中产消费者原本丰富多样的消费需求和广阔的消费市场的拓展严重受限。受访者F-M-27表示:“我们现在还(房)贷的压力比较大,我和我老公几乎没有自己的消费生活,虽然有时候也会去大的商场逛逛,但那也是为了去遛娃才去的,因为大商场有孩子爱玩的游乐设施,在那里吃个中饭就可以玩上一整天。”这一状况似乎也可以从当前各大商业中心(shopping-mall)中的业态分布中得到印证,与孩子有关的教育、娱乐等店铺和餐饮店所占的比例越来越大,而其他业态的店铺则呈现出越来越相形见绌的趋势。

因此,在“家庭化”困境下,对消费者而言,他们不仅需要面对家庭成员间的关系纠葛,还不得不极大限度地压缩个人消费需求和自由时间;而对国家而言,其推行的“家庭化”治理路径虽然看起来并没有给社会带来明显的不安定因素,反而让我们看到了在房地产、教育等几个消费领域中出现的火爆市场。但是不得不说的是,这种繁荣是以迫使消费者身陷家庭成员间的关系纠葛和极度压缩个人消费支出和自由时间为代价的。

三 面向国家与消费者关系的重构:对“家庭”的关注不可否认的是,随着计划经济的退出和市场经济的发展,再加上诸如社会保障等公民化消费制度的建立和完善,消费者拥有了更多的消费选择自由,越来越多的消费者已开始享受消费社会所带来的恩惠,过上了前所未有的物质生活。然而通过本研究我们又不得不承认,国家依然在深刻影响并左右着新中产消费者的消费生活。特别是在一些消费生活中重要的基础领域(如住房、子女养育等),国家的公民化消费制度还存在着较大的不足,国家仍然依赖私民化消费制度把消费风险和压力过度转嫁给了家庭和消费者,导致消费者面临着较大的风险和压力。国家的“家庭化”和新中产消费者的“去家庭化”之间的“较量”最终形成的是“家庭化”事实。正如文军和吴越菲所指出的那样,在家庭生活方式上,家庭内部仍延续与传统家庭秩序较一致的老功能与老方式;在消费生活方式上,整体也依然聚焦于以日常生活为核心的基础消费项目上。①值得我们注意的是,这样的“家庭化”事实背后蕴含着国家与消费者之间不容忽视的关系张力:一方面,国家公民化消费制度的不足正制造着新中产消费者在经济·时间上的相对贫困,促使消费者大部分的收入和时间被集中捆绑于住房、孩子教育等几个有限的消费领域,最终导致国家难以在更为广阔的领域中发掘新中产消费者的有效需求,影响其“扩大内需”目标的顺利实现。另一方面,在国家强力推进的私民化消费制度的约束下,深受经济·时间上的相对贫困困扰的新中产消费者被迫忍受“去家庭化”意愿下的“家庭化”事实而捆绑于“家庭”之中,从而引发家庭成员之间的各种关系纠葛,给我国城市治理和城市发展蒙上阴影。由此可见,国家利用公民化消费制度和私民化消费制度的“组合拳”对消费者实施的捆绑,从某种意义上是一种“作茧自缚”式的做法。在这样的背景下,重构国家与消费者之间的关系已然成了摆在我们面前的一个重要课题。

由于“家庭”这一媒介的存在以及“家庭”本身的不断变化,中国社会中的国家与消费者之间的关系既没有像前述“全球化视角”所认为的那样直截了当和针锋相对,也没有像“本土化视角”所说的那样相安无事、静若止水,两者之间的关系张力在很大程度上是分解并隐匿于国家、家庭和消费者三者之间复杂的互动关系之中的。因此,无论是发展经济还是国家治理意义上的国家与消费者关系重构,都需要我们正视目前业已在城市新中产阶级中出现的“家庭化”困境,把握新中产消费者在生活意愿、家庭观念和消费需求等方面出现的新变化,在关注“家庭”的基础上调整并制定相关制度及政策。当然,除了“家庭”因素,“市场”无疑也是国家与消费者之间的关系问题上不容忽视的重要因素。比如近年来兴起的海外代购和海外旅游购物可以被解读为消费者用“以脚投票”方式对国内消费环境的高制度成本的一种抵制策略。②但市场体系的运作内在性地要求国家和社会适度参与,市场、国家和社会三方的良好关系是社会整体良性运作的深层基础……如何确切地理解与市场体系相对的社会保护或者非市场化的资源配置方式是问题的关键。③而之于中国社会,由于“家庭”一直以来在社会保护或者非市场化资源配置方式中扮演着重要角色,因此在反思国家如何适度参与市场这一问题上,对“家庭”及其变化的关注亦是很有必要的。