浦东开发开放以来,上海的城市更新速度明显加快,不少老建筑、老街坊随之消失。作为城市基本单元和人们日常生活重要载体的城市街区普遍发生了景观的巨大变化(王峤等,2018),不少老居民也已在旧城改造中搬离,城市街区的原有地方性难以延续,居住者对街区的发展历史变得陌生。虽然从短期看,街区地方性的中断并未造成严重的社会问题,但作为城市最基础的细胞,街区地方性和历史记忆的普遍缺失,会削弱整个城市的文脉,也不利于社区感的建构和街区凝聚力建设。在上海全力打响“四大品牌”的背景下,更有必要以街区地方性的重构支撑“上海文化”品牌建设。已有研究显示,本地社会若想在一个高度流动性、多元文化并存且极不稳定的社会环境下保存其独特的地方性,增进主体对地方的认同,就必须唤醒地方集体记忆并对原有地方文化意义进行再生产(Zhu, et al., 2011; 唐雪琼等,2011)。集体记忆就像一座桥梁,与记忆过去、联系当下和想象未来都密切相关(Jijon, 2018)。上海市静安区江宁路街道办事处(以下简称江宁街道办)于2017年组织的“记忆江宁·美丽家园发现之旅”——江宁老街坊记忆留存专项工作(以下简称“记忆江宁”),旨在激发居民和各界对老街区的记忆,并将其融入美丽家园、美丽街区等社区文化营造活动之中,有可能折射出地方集体记忆的建构机理和潜在价值。“记忆江宁”活动包括绘制一张文化地图、拍摄一部宣传片、编撰一套图画书和挂牌一批江宁记忆点等。其中,文化地图的绘制是这套文化活动组合拳中最先完成的子项目。为此,本文主要拟结合对文化地图绘制成果的影响调研,初步探讨文化地图在地方集体记忆建构中的可能价值,并由此回溯文化地图的编制过程,探究文化地图编制中的权力关系及对地方集体记忆建构的可能影响。

一 地图与地方集体记忆集体记忆是一个社会对过去的公开表征(public representation),是整个社会对过去的信仰、情感、道德判断和知识的分布,即我们记住了什么内容,表现在哪些方面(Jijon, 2018)。集体记忆的概念源于涂尔干的“集体意识”理论;哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)(2002)据此最先提出了集体记忆的概念,并将其定义为“一个特定社会群体的成员共享往事的过程和结果”;以后,Frederick Bartlett(1998)证明了记忆的社会性倾向,还提出了“心理概图”的概念,认为每个社会群体都有特别的心理倾向;而Vygotsky(1997)则指出,人类的记忆必须在社会、社群和文化的概念下被理解,同时,随着年岁增长,帮助记忆的符号工具会陆续被发明出来,从而为集体记忆的形成和传承机制研究奠定了社会心理学基础,他们也被并称为“集体记忆三大家”(王明珂, 2006)。目前有关集体记忆的研究,一类受Halbwachs、Nora等的影响,重点关注空间、景观与集体记忆的关联;另一类则主要受Connerton身体记忆理论的影响,主要关注庆典、仪式、表演与集体记忆的建构(钱莉莉等,2015)。可见,不仅集体记忆的载体是多元的,而且无论宏大叙事或日常生活、政治空间或世俗空间、物质景观或非物质景观、精英阶层或草根群众,都可能对集体记忆的建构和重构发挥作用。不过,必须指出的是,集体记忆的相关研究大多基于国家或族群,从而与国家记忆、民族记忆等社会学研究具有更紧密的联系。虽然也注意到“它根植于地方,包含了地方的往日”(Alexander, 2009),但所谓的“地方”更多是特定历史事件或人物的活动地,是地理坐标,而非具有独特地理位置、区位特征并承载特殊情感的空间(Agnew, 2011)。近年来,随着地方研究的复兴,有关地方集体记忆的研究也逐渐丰富。它们更多关注依赖于特定地理空间的集体记忆(Howard, 1986),强调特定地方历史上形成的不可移动、不可复制的特色景观或地方精神所具有的载体价值(孔翔,2017),毕竟,这些正是凝结地方情感和认同的基础。在“记忆江宁”活动中,一方面注重激发居民和各界对“往事”的记忆,体现了对主体性的关注;另一方面,以文化地图为载体,则显现了对地方历史景观的倚重,因而可以说是一次对街区地方集体记忆建构的过程。透过文化地图的编制过程和效果,不仅有助于解读这一地方集体记忆建构过程的主体间权力关系,也能揭示文化地图在地方集体记忆建构中的潜在价值。

文化地图起源于芝加哥学派将地图方法应用于社会空间研究;以后,受地理学“文化转向”的影响,逐渐关注到日常文化实践及其地图化的呈现。当下,文化地图作为一种特殊的交流沟通载体,在社会实践、学术研究和政府规划等方面的作用越来越突出(Benhabib,1996)。因为它不仅描述了特定地方文化组织、文化产业、文化遗产等物质性文化要素的分布状况,而且能折射出记忆、叙事、价值观等主观要素,反映出特定区域的活力、文化认同、地方感和生活品质,因而有助于对区域进行定义(Stewart, 2007),也能帮助社区或群体完善对自身的认识,而通过不同地图符号的表征,还能使读者和地方之间建立某种特殊的联系。可以说,文化地图作为一种特殊的交流沟通方式,完全可能成为地理学研究地方集体记忆与认同的一个重要视角(Benhabib,1996)。同时,在文化地图编制过程中,政府、专家、居民等不同类型主体都可能凭借其对特定区域的知识或经验希望获得文化表征权,但并非所有主体的权力需求都能得到充分满足,不同类型主体之间不可避免地存在对文化表征权的争夺,甚至某些主体会采取抵制的话语或行动(周尚意等,2010)。“记忆江宁”的文化地图绘制活动虽然积极吸引广大社区居民的参与,以共同描绘属于“江宁人”的地方印记,但在实践过程中,究竟哪些类型的主体获得了较大的文化表征权力,拥有不同权力的主体对文化地图的绘制成果会有怎样的态度,也是值得深究的问题。它不仅是在回答谁的记忆被安放在了“记忆江宁”的文化地图之中,更是在回答地方集体记忆是如何被社会建构的,其影响如何。这正是新文化地理学在地方集体记忆研究中的关注重点,也有助于考察地方集体记忆的动态变化与重构机制(刘玄宇等,2017)。

已有地方集体记忆的研究虽然涉及城市街巷(李凡等, 2010; 周玮等, 2016)、传统村落(孔翔等,2017;吕龙等,2018)以及纪念场所(李彦辉等,2013; 侍非等, 2015)等不同类型的地方,但大多关注地方特色景观的作用,相对忽视文化地图这类可视化表达成果的潜在价值(周国奎, 2016),更是较少探究其背后的主体间相互作用。“记忆江宁”活动的文化地图绘制过程及成果为此话题的分析提供了鲜活的研究素材,本文希冀通过解读“记忆江宁”活动中的居民参与机制及对文化地图绘制成果的态度,初步回答文化地图在重构地方性中的作用机理,这也将是对新文化地理学意义地图理论的有益补充(maps of meaning)。

二 研究案例与方法江宁路街道位于上海市静安区中南部,其四至范围北为安远路、南为北京西路、东为胶州路、西为西苏州路和泰兴路,属于上海市中心闹中取静的地块(图 1)。历史上的江宁路街区,原本是上海西郊的一片农田,1899年被划入上海公共租界的范围。1900年,公共租界工部局修筑了一条南北走向的马路,时称“戈登路”(戈登是当时英国洋枪队首领的名字)经过此地。道路通车后,沿路形成了住宅和工厂的混合分布区,这就是江宁路街道作为工业与居住混合区域的最初形态。1943年,汪伪政权接管租界后,将戈登路改名为江宁路。抗日战争后期,江宁路地块成为国民政府在上海的32个行政区之一。新中国成立之后,江宁区建制被撤销,经过数次的行政区划调整,目前是静安区下属的一个街道办事处。在近百年的发展变迁中,江宁路街道辖区逐步由城市郊区变身为繁华的闹市,曾存在不少的老民居、老弄堂,也曾建有20世纪工业化初期的许多老厂房、老宿舍,还有租界时期遗留的具有中西文化交汇特色的公馆和教堂;而在20世纪末以来的城市更新中,这一地块也依托优越的区位条件和良好的社会经济基础,较早经历了城市更新和旧城改造,并逐步成为商务楼宇和城市精英阶层的集聚之地,不同国籍、不同民族、不同信仰的“新上海人”在此工作、生活,使其逐步成为兼具全球化和上海地方特色的时尚文化街区。值得指出的是,在快速的城市更新中,江宁路街道大多数遗存的物质文化景观或者消失,或者淹没在大片的新景观之中,难寻足迹,而旧城改造还促成了大量老居民的异地搬迁,新楼盘的开发则引进了不少的新住户。由此,这一街区无论在景观形态或居民结构上都发生了显著的变化,无论新老居民,都面临社区感、地方感重构的压力。增进居民和社会各界对江宁路街道的记忆,不仅有助于社区凝聚力的提升,也有助于地方品牌和社区旅游的发展。江宁路街道办牵头举办的“记忆江宁”系列文化活动,通过全部18个居民委员会,向当前工作、生活在江宁的所有市民征集他们认为最有文化内涵的街区历史景观,同时,也欢迎曾经的老居民参与;在此基础上,基于入选的历史景观面向社会公开征集绘画作品,以完成“记忆江宁”文化地图的编制,并印制了3000份“记忆江宁”文化地图,免费向社区居民和单位发放。活动旨在凝练该街区的地方特色,唤醒街区的历史记忆和背后的人文故事,对于留存居民对江宁路街区的记忆,重构地方性和地方感可能发挥积极的作用。

|

图 1 江宁路街道地理范围示意图 |

为探究“记忆江宁”文化地图编制活动及其工作成果能否在重构地方集体记忆中发挥积极作用,笔者主要采用质性研究方法,综合运用非参与式观察、入户访谈、关键人物深度访谈和文本分析等多种方式,对江宁路街道办工作人员及普通市民等不同类型主体的态度进行了深度考察。实地调研总共进行了三次,分别为2018年6月20—27日,12月2日和12月7日。其中,6月的调研主要是了解活动进展情况及街道办、居委会负责人等的态度,并针对辖区内的年长居民进行了深度访谈;12月则主要对新近迁入的居民和年轻人进行了补充调研。江宁路街道办、江宁路文化中心以及北京里、海防村、恒德里、淮安里等4个居委会的8位关键人物接受了深度访谈,对“记忆江宁”活动的发起背景、文化地图编制过程以及效果等反馈了不少基础信息,也表达了他们对活动成果的态度;随机抽取的江宁路街道辖区内的18位居民(无重复样本)接受了入户访谈,重点介绍了他们在“记忆江宁”活动中的参与情况及对活动成果的态度,同时,也进一步补充了他们对江宁路街区文化景观的记忆。借鉴Halbwachs的思想,“老年人是集体记忆的中坚力量”,相较于年轻人,年长居民对街区历史景观和历史故事等的记忆可能更为丰富,因此在访谈时尤为关注年长居民的访谈内容和诉求。毕竟,他们在建构和传播自己族群的历史方面,应当更具有话语权力和权威。除访谈记录外,其他文本资料来源于互联网上关于“记忆江宁”活动的主题报导,主要用以辅助分析文化地图编制活动的过程和影响。

三 研究的主要发现 (一) 文化地图可以成为建构地方集体记忆的有效载体从访谈记录看,无论是街道或居委会工作人员,还是普通市民,受访者总体上都对“记忆江宁”文化地图的工作成果持积极、肯定的态度。文化地图能成为地方集体记忆的有效载体,至少因为它具有如下三方面的价值:

首先,在快速的城市更新中,作为居民留存记忆的可视化表达成果,文化地图使地方集体记忆的建构具有了某种物质形式的载体。“记忆江宁”活动中的文化地图,是将当地居民记忆中最重要的历史文化景观转化为由一组看得见、摸得着的绘画成果组合而成的主观地图,这就使得那些留存至今或踪迹难寻的具有符号意义的历史景观,不仅拥有了可记忆、可传播、可传承的特色物质形态,而且在被居民回忆、选取和艺术化再现的过程中,承载了更多的文化内涵和情感价值。这也契合了西方新文化地理学研究的“再物质化”倡议,避免了过度重视文化表征而从物质中抽离出来的倾向(钱俊希等, 2015),为地方的集体记忆提供了适合保存、延续的新的物质载体。文化地图作为一种文化的物质形式,不仅被刻写了话语与文化意义,也在意义与符号的生产和交换中扮演着重要角色,它不仅为所在街区的民众提供了重构地方性、地方感的契机,也为其他地方的人走进街区创设了先验性的语境,使所在街区可能由此成为文化地图所表达以及所能想象的特色文化空间。江宁路街道办党工委书记就在接受访谈时指出:“我们的社区里也有不少地方在动迁和施工,不经意间‘某某里’、‘某某邨’、‘某某坊’就一下子消失了,这就提醒我们,留住城市记忆迫在眉睫,而这次文化地图编制活动就是一次很好的尝试,也还算成功。”(访谈时间:2018年6月24日)他特别提到,尽管有些建筑已经无从阅读,但它们的模样和故事,却能够通过人们的记忆而得以留存和延续,当然,这一留存和延续的过程,必然不会是原封不动的,而只能是再加工和再创造的成果。而对于那些新近迁入的“新江宁人”而言,他们本没有先验的江宁记忆,而此次文化地图的编制成果不仅给予了他们认知江宁的机会和载体,也为他们创设了先验性的记忆。他们和来此旅游的陌生人一样,都可能由此建构对江宁路街区的历史认知和地方记忆。这种以文化地图为载体的地方集体记忆的形成,还可能成为以后重塑地方性或不断书写街区历史的重要基础。在某种意义上说,“记忆江宁”活动绘制的文化地图不仅关联起过去和现在,也指引着未来。

其次,文化地图所呈现的空间和景观,也唤起了人们的地方想象和认同。“记忆江宁”的文化地图成果包含了红色记忆场所(2个),宗教场所(3个),民族工业厂房(5个)、文化场所(7个)、优秀历史建筑(13个)等五大类30个地标,可以说是浓缩了江宁路街道历史文化的精华。这些由当地居民和单位推荐的最具文化内涵的空间和景观,不仅承载着街区的光荣与梦想,不少还与特定历史时期当地居民或从业者的日常生活紧密相关。无论是其中仍然留存、但功能性质已经变化了的地标,还是完全消失了的地标,文化地图的绘制成果都为居民重新回忆当时的情与景提供了重要线索。天河居民区的受访者黄先生,曾经是国棉四厂的老技术员。虽然20世纪末,国棉四厂已经关闭,老建筑不复存在,并已建起新的住宅小区,但他仍向笔者详细回忆了插图绘画中国棉四厂的木棉树和烟囱。他说道:“当年大学毕业后,被分配到这个国棉四厂里,当时厂址还是淮安路640号南。虽然厂址不在了,好在现在还有两棵玉兰树被保留下来,这两棵树不仅见证了工厂的变迁,也是我们当时印象最为深刻的……所以在我的手绘图中,我特意画上了两棵开着白花儿的玉兰树……我画的厂门是70年代的样子,家里的老照片几经搬家不慎遗失了,我就仔细回想当时在厂门口留影的情景,一点点复原出来。这个烟囱是一定要画进去的,只要看到这个烟囱,就能回想起很多厂里的往事。”(访谈时间:2018年6月23日)可见,文化地图里的景观会勾起当事人的许多集体记忆和归属感,从而提供一种“时间锚定”(temporal anchoring)的感觉(Jijon, 2018)。集体记忆不仅包含对事实的认知或记录,更包含着人们既往的行为方式和情感,植根于当时的人、机构和地方。文化地图的绘制成果重新把人带回到过往的特定时空环境之中,从而为唤起有着类似经历的他者认同创造了条件。海防村居民区推荐入选的华义毛刷厂,就具有这样的典型价值。它不仅承载着属于华义毛刷厂人的集体记忆,而且因其品牌知名度和在中国民族企业发展中的特殊地位,甚至成为了上海人的集体记忆。有受访者谈到,“这个厂现在已经动迁了,但从历史上看,建国后这个厂就已经存在了,对上海或者中国的产业发展来说,都有很重要的历史价值。长命牌牙刷,上海人都知道!当时还流行一句广告语‘长命牌牙刷——一毛不拔’,对上海人来说,这应该是一个共同的回忆吧。”(访谈时间:2018年6月24日)文化地图上对华义毛刷厂的绘画成果就突出了“长命牌”和“一毛不拔”两个吸睛点,对于唤醒主体的记忆和认同具有积极价值。

最后,文化地图不仅加深了居民对地方的认识,也提升了居民传承地方历史文脉的自觉性和主动性。随着城市流动性加大,人们的地方“根著性”逐渐减弱,地方与空间的变迁成为普遍现象。在全球化时代,人们也不再安土重迁,甚至在“家”的搬迁过程中,也较少考察迁入地的历史根源,这可能进一步导致地方原有的丰富历史文化意义逐渐湮灭。这种由于记忆主体的更迭和客体信息功能演化所导致的记忆生境的弱化,也会滞塞记忆的代际流动(刘玄宇等,2017)。而文化地图编制的过程,则能重新唤起新老居民对地方历史的关注和探究,从而为延续地方历史文脉创造了条件,这也是重构地方性的重要基础。居住在恒德里居民区的王奶奶,4岁时就搬入现在的住处恒德里65号,但她一直都不知道这里是聂耳故居(短暂落脚地)。而文化地图的绘制成果,让越来越多的居民知道了所在社区的故事,也让王奶奶有了意外发现。“听邻居提起,才知道我住的地方,是著名音乐家聂耳曾经住过的,心里很是自豪。现在有些游客还会敲响我家的大门,希望能进来参观,如果我有空,我会带他们进屋转转,说说聂耳的故事。”(访谈时间:2018年6月26日)可见文化地图不仅能加深居民对所在地方的认识,还能促使他们主动承担起传承地方集体记忆的责任。住在三乐小区的居民高先生可称得上是“老江宁”,也正是因为“记忆江宁”的文化地图绘制活动,才发现自己从小生活成长的地方还曾出现过一个漂亮的古典式花园——徐园。徐园是由昆曲表演艺术家徐凌云仿其父亲在天潼路所建的“徐园”旧园而造,位于康定路昌化路,是当时的雅集之地,但花园已于20世纪30年代被焚毁。尽管如此,“记忆江宁”活动仍勾起了他对城市历史的探寻,刺激他主动延伸对社区的记忆和对家园的认识。“看到社区地标的征集结果后,竟然发现自己从来不知道有过‘徐园’这段历史……后来我通过各种方法去找寻,发现我们这里之前确实有‘徐园’的原址,但在上世纪30年代被焚毁了……文化地图与其说是一幅地图,不如说是我们江宁地区一段历史的见证。”(访谈时间:2018年6月25日)

综上所述,文化地图不仅为建构集体记忆提供了特殊的物质载体,更以其可视化表达的空间、景观唤起了当地人的地方想象和地方认同,并提升了当地人对地方历史的认知水平和传承地方历史文脉的自觉性。这些都说明,文化地图在一定程度上可以成为建构地方集体记忆的有效载体,无论官方或居民也正是由此充分肯定了“记忆江宁”活动的积极价值。当然,在建构集体记忆中不可避免地存在主体间的权力争夺,这也正是新文化地理学特别关注空间权力关系及其影响的内在动因。

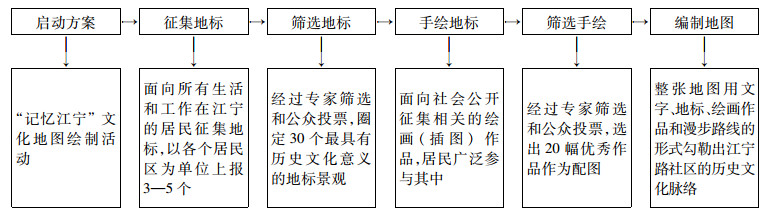

(二) 居民参与保障了文化地图成为建构地方集体记忆的载体为做好“记忆江宁”的文化地图绘制活动,江宁路街道办广泛宣传和动员了当地居民、单位的参与,这也是社区参与的重要形式。具体地说,以制定启动方案为基础,江宁路街道办向其管辖的18个居民委员会均发放了活动通知,向所有工作、生活在该街区的市民征集值得记忆的标志性建筑和文化地标。为保证代表性和均衡性,江宁路街道办要求每个居民区上报3—5个文化地标的提名。而据调查,各个居民区主要是通过居民小组讨论会来商议和决定所属地块的地标提名。之后,在汇总各居民区所提名的文化地标的基础上,街道办邀请文史专家对地标进行了筛选,也组织了居民投票,最终圈定了30个不同年代、不同类别的代表性新老建筑和文化地标。以此为基础,街道办面向社会广泛征集对上述地标景观的绘画作品(插图),并得到了社区居民、辖区学校师生和单位白领的积极响应。他们都力图用不同的画风和形式,展现他们曾经或正在居住、生活的街区里的老民居、老园林和老厂房。活动共收到投稿作品108幅,经过专家评审,58幅作品入围网络评选。最后,通过微信平台、公众号等投票方式,挑选出了20幅优秀的绘画作品,成为文化地图的重要组成部分(图 2)。而整张地图,也不主要是呆板的街道和地名,而是由文字、地标、绘画作品和漫步路线组合合成的彩色画卷,既让居民平添一份自豪感,也可以成为游客手上的导览图。从“记忆江宁”文化地图的编制过程看,社区居民的广泛参与是重要特色,这为激活更多主体的地方记忆和地方想象创造了条件,也让更多主体愿意作为参与者积极传播文化地图的编制成果。正是因为居民有了一定的文化表征权,才促使他们参与建构自身所在区域的地方性记忆,从而提升了对地方的归属感和责任感(周尚意等,2010; 2016)。实际上,社区居民参与文化地图的绘制是后现代主义地理学的一种表现形式(Soja,1989),是对传统自上而下的精英制图有力的回应,也是反传统主流文化的呈现,可以弱化符号统治及其他任何形式的不平等(Parker,2006)。在居民普遍参与文化地图的编制过程中,相对弱势的群体也获得了参与对所在区域记忆和知识建构的权力,从而有助于更好地应对区域社会问题(Stringer, 2007),这也是社区参与的有效方式。此外,“记忆江宁”文化地图的表达形式也是人本的(humanism),正如江宁路街道办工作人员所言,“城市是有记忆的,建筑是可以阅读的,街区是可以漫步的,社区是有温度的”,正是有温度的文化地图才更好地承载了地方集体记忆。作为活动的组织者,江宁路街道的姚先生表示,“很多老居民搬离了江宁,搬离了静安,但是街道的这些老建筑、老街坊、老马路都是他们以前生活当中美好的记忆,我们想通过这样的活动,让居民自己动手,把集体记忆留存下来,让更多现在生活、工作在江宁的居民能分享一些记忆,增强他们对这里的认同。”(访谈时间:2018年6月26日)可见,活动的组织者一开始就有“让居民自己动手”的意识;而三星坊居民李阿姨在受访时表示,“越来越多的游客因为这个地图知道了这里,慕名而来……所以我觉得这也是一个很好的活动,唤醒了不少记忆”,(访谈时间:2018年6月27日)这就表明,居民参与也的确帮助文化地图绘制活动实现了建构地方集体记忆的初衷。

|

图 2 “记忆江宁”文化地图的编制过程 |

文化地图不仅涉及数学法则,更是一个融合了地方政治、心理、社会和经济权力的过程(Cosgrove,1999)。尽管“记忆江宁”的文化地图编制注重吸引当地居民的参与,但在实践中,不同居民群体的参与水平仍存在很大区别。而不同主体对文化的表征均具有独特的权力,并由此形成了彼此之间的张力。在参与水平不同的状况下,就可能出现权力的争夺,参与水平较低的群体可能以话语、甚至行为实践等来捍卫自身的地方认同(Qian, et al., 2012)。此外,文化地图的编制往往还需要艺术、行政、公共管理、规划等领域专家的参与,他们的权力也可能对地方集体记忆建构的效果产生影响。从“记忆江宁”活动的组织过程看,街道办和专家拥有的文化表征权力更大,他们共同决定了活动的主题、方案和规则,居民则只是在一定范围内拥有建议权,并且不同的居民主体会因为身体状况、知识基础、艺术修养和社会地位等的差别,在实际的参与度方面存在很大差异。文化地图和地方集体记忆一样,从来不可能是原样恢复或完全再现,而只能是一种社会建构,总有一些因素决定着哪些东西被删除、保留或修订(Legg, 2005)。典型的如,北京里居委会的受访工作人员就提到,“北京里居委会这边本来是拥有最多文化地标点的,大概有40—50个吧。但根据要求,以居委会为单位只能上报3—5个,肯定是挑那些名气最大的。那些八九十岁的老头老太太,他们对这些历史最了解,他们说给我们听,我们再把觉得比较有代表性的挑选出来,就是这么一回事。”(访谈时间:2018年12月7日)从这段叙述中不难看出,文化地标的挑选过程是存在着文化表征权的争夺,而居民的参与度也会影响其文化表征权。同样的,地方集体记忆不是所有关于地方的记忆要素的集合,也不是对地方日常生活的无限积累,而是一种具有选择性的社会行为,存在某种结构性失忆或强化记忆(周尚意等, 2016)。无论居委会或街道办,都必须要取舍扬弃,地方集体记忆和其载体文化地图一样,只能部分地反映出江宁路街区过去发生了什么。由此,居民的参与水平不仅会影响到文化地图的内容,也会影响到其对文化地图和地方集体记忆的态度。

作为一项社区集体活动,文化地图编制中的居民参与并非是强制性行为。正如“记忆江宁”活动相关负责人的介绍:“文化地图的原型都是来自居民的创作、拍摄和绘制,上至七、八十岁的老人,下至十几岁的小孩,都参与了这个活动。但是呢,每一项活动都不可能全覆盖,这是一个活动覆盖面的问题。我们组织了这个活动,广泛宣传和动员了小区居民参与进来。对于这个小区有情感的、想参与到这个活动当中的人,他们就来参加。我们无法为了这个活动细分各个群体或者指定某一特定群体,反正就是面向居民。外地人对这个感兴趣也可以参与进来。”(访谈时间:2018年12月7日)可见,无论活动组织的群众基础多么好,都会存在主体间参与水平的差异,并可能由此影响其对文化地图绘制成果的态度,这也正在某种程度上反映出地方集体记忆的社会建构机理。

参与度较低的居民主要有三类。第一类,是从头到尾都没有、也不想参与文化地图编制工作的居民。根据调研访谈的记录,他们大多认为,活动成果没有太大的实质意义。例如,海防村一位受访者就质疑没有把抗战时期解放上海的遗迹保存和标记进来,并认为那才是江宁路最具有历史价值的景观。他谈到:“烈士墓、监狱和迫害烈士的水牢,都不见了,都被现在的高楼和歌厅给占了。我们老人都知道的,我比你还小的时候就已经接受这方面的教育了,都去参观过的,现在你还能找得到那些遗迹吗?抗战这么重要的东西,该记住的没有记住。这个地图上的都不是重要的。”(访谈时间:2018年12月7日)第二类,是想参与、却因故不能参与的居民,主要是身体不便或者运用新技术能力有限的年长居民。他们大多拥有深厚的地方记忆,并且这些记忆是在长期的生活实践中积淀的,更为真实。但由于“记忆江宁”活动的许多环节都是通过网络平台或直接去居委会提议的形式展开的,因此,大多数行动不便或不懂网络操作的年长者,被迫降低了参与度,从而使其文化表征权受到限制。这不仅在一定程度上降低了文化地图和地方集体记忆的真实性,也降低了年长居民对活动成果的支持度。例如,武定坊居民区的一位受访者说到:“这里是1937年建起来的,我们是1938年过来的,可以算是老江宁人了。但‘记忆江宁’这个活动我们之前都不知道,后面居委会好像有人发放这个地图,我们才知道的。感觉它前期宣传不够啊,或者没有考虑到我们这帮老人。”(访谈时间:2018年6月23日)第三类,是前期有所参与、但中途放弃了的居民。虽然“记忆江宁”的文化地图编制充分调动了人们的参与积极性,但经过文化地标的筛选过程,某些主体的个体记忆已经无法成为集体记忆的组成部分,其地方认同和情感空间未能得到肯定,也就中止了对活动的继续参与。如蒋家巷的一位受访者提到,“‘记忆江宁’地图绘制这个活动,我是知道的,征集地标的时候我们好多街坊也都推荐了自己认为是好的地标,但不知道怎么就没选上,后面问了居委会的人,对方也没怎么解释,再后来就不想参加了。”(访谈时间:2018年6月26日)从访谈记录看,这些中途退出的居民,大多对文化地图绘制活动的意义持保留态度。

综上所述,地方集体记忆的塑造与传承也包括遗忘——并不是关于过去的一切都能被记住(Jijon, 2018)。这在“记忆江宁”的文化地图编制中最突出地表现在地标的筛选过程,当然也会在手绘地标的筛选中有所体现。而文化地图绘制中的主体间权力关系,虽然主要表现在社区、专家和普通居民的权力关系上,但也与居民的参与度有关。街道办事处及其领导人拥有决定性的文化表征权,不仅决定了活动的主题和规则,也主导了文化地图的编制成果;专家则凭借专业知识获得了较大的话语权,在活动过程中可以引导地方集体记忆的建构;居民也获得了一定的文化表征权,但其权力的表达不仅受到街道办事处所制定规则的限制,也受到自身身体状况和知识技术水平的影响,不少年长居民的参与度有限,而这不仅影响到文化地图与地方集体记忆的内容,也影响到相关主体对活动成果的态度。当然,由此也可以看出,文化地图及其所承载的地方集体记忆都是社会建构的过程和结果。

四 结论与讨论一个地方如果没有了记忆,就没有了文化的根源和变迁的脉络。城市街区作为大量事件发生的地方,迫切需要通过群体的记忆和叙述,来延续独特的发展脉络和主体的情感(Ringas, 2013),这也是地方文化品牌和凝聚力建设的重要基础。上海市静安区江宁路街道组织的“记忆江宁”活动是在大规模城市快速更新背景下,为留存和建构地方集体记忆组织的系列活动。本文综合运用非参与式观察、入户访谈、关键人物深度访谈和文本分析等多种质性研究方法,重点考察了其中文化地图编制活动的价值及机理。研究发现,“记忆江宁”文化地图活动,为建构并留存地方集体记忆发挥了积极作用,这也表明,文化地图可以成为地方集体记忆建构和延续的有效载体。这不仅是因为文化地图对历史景观可视化表达进行综合的成果能为建构集体记忆提供特殊的物质载体,更因为地图上展示的空间、景观唤起了当地人的地方想象和地方认同,增进了当地人传承地方历史文脉的自觉性。而“记忆江宁”活动中的居民参与则是文化地图成为地方集体记忆载体的重要保障。因为居民的参与不仅有助于深度挖掘城市街区的历史人文故事,并由此较为全面、真实地建构对江宁路街区的集体记忆,同时也能在扩大参与面的过程中,普遍增强居民的文化认同和地方感。当然,在此活动中,街道办事处及其领导、相关专家和当地居民拥有的文化表征权并不相同,居民的权力有限,并且不同居民的参与度存在很大区别,年长居民可能难以有效表达其相对更为真实的记忆,这不仅会影响到文化地图与地方集体记忆的内容,也会影响到相关主体对活动成果的态度。

“记忆江宁”活动及其文化地图的编制成果,对于当下城市空间的地方营造和地方集体记忆建构具有启示意义。一方面,地方营造旨在塑造地方感和再现、生产地方意义,建立起居民与社区环境之间紧密的社会关系,因此在决策机制过程之中要凸显社区参与的价值地位,实施过程要充分发动社区居民参与进来,注重倾听他们的声音和诉求(Lew, 2017);另一方面,为提升文化地图质量,进一步发挥其在地方集体记忆建构中的作用,建议为年长者居民的参与创造更多有利的条件。在旧城改造存在异地搬迁的情况时,还应重视吸引已经迁出的年长居民的参与。此外,文化地图编制和地方集体记忆的建构,仍然是被选择和被社会建构的过程,因而需要反思我者的空间是否具有让他者认同的清晰的文化价值。有些记忆是非表征的,虽然对我者重要,但很难被他者认同。而尊重对方的记忆,聆听他者的记忆,有助于维护文化的多样性(周尚意等, 2016)。

巴特莱特, 1998, 利瓦伊译, 许俪绢校订, 《记忆——一个实验的与社会的心理学研究》, 台北: 桂冠出版社。 |

孔翔、卓方勇, 2017, 《文化景观对建构地方集体记忆的影响——以徽州呈坎古村为例》, 《地理科学》第1期。 |

李凡、朱竑、黄维, 2010, 《从地理学视角看城市历史文化景观集体记忆的研究》, 《人文地理》第4期。 |

李彦辉、朱竑, 2013, 《地方传奇, 集体记忆与国家认同——以黄埔军校旧址及其参观者为中心的研究》, 《人文地理》第6期。 |

刘玄宇、张争胜、牛姝雅, 2017, 《南海〈更路簿〉非物质文化遗产集体记忆的失忆与重构》, 《地理学报》第12期。 |

吕龙、黄震方、陈晓艳, 2018, 《乡村文化记忆空间的类型, 格局及影响因素——以苏州金庭镇为例》, 《地理研究》第6期。 |

莫里斯·哈布瓦赫, 2002, 毕然、郭金华译, 《论集体记忆》, 上海: 上海人民出版社。 |

钱俊希、朱竑, 2015, 《新文化地理学的理论统一性与话题多样性》, 《地理研究》第3期。 |

钱莉莉、张捷、郑春晖, 等, 2015, 《地理学视角下的集体记忆研究综述》, 《人文地理》第6期。 |

侍非、毛梦如、唐文跃, 等, 2015, 《仪式活动视角下的集体记忆和象征空间的建构过程及其机制研究——以南京大学校庆典礼为例》, 《人文地理》第1期。 |

唐雪琼、钱俊希、陈岚雪, 2011, 《旅游影响下少数民族节日的文化适应与重构——基于哈尼族长街宴演变的分析》, 《地理研究》第5期。 |

王明珂, 2006, 《《华夏边缘:集体历史记忆与族群认同》》, 北京: 社会文艺出版社。 |

王峤、臧鑫宇, 2018, 《城市街区制的起源, 特征与规划适应性策略研究》, 《城市规划》第9期。 |

周国奎, 2016, 《浅析文化地图》, 《测绘通报》第3期。 |

周尚意、吴莉萍、苑伟超, 2010, 《景观表征权力与地方文化演替的关系——以北京前门——大栅栏商业区景观改造为例》, 《人文地理》第5期。 |

周尚意、成志芬、夏侯明健, 2016, 《记忆空间表达及其传承研究——以北京西四北头条至八条历史文化保护区为例》, 《现代城市研究》第8期。 |

周玮、黄震方, 2016, 《城市街巷空间居民的集体记忆研究——以南京夫子庙街区为例》, 《人文地理》第1期。 |

Agnew, J., 2011, Space and Place:The Handbook of Geographical Knowledge, New York: Sage.

|

Alexander, T., 2009, "Welcome to Old Times:Inserting theOkie Past into California's San Joaquin Valley present", Journal of Cultural Geography, Vol.26: 1. DOI:10.1080/08873630802617135 |

Benhabib, S., 1996, Democracy and Difference:Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Cosgrove, D., 1999, Mappings, London: Reaktion Books.

|

Howard, W., 1986, The Money Mandarins:the Making of a Supranational Economic Order, New York: Pantheon Books.

|

Jijon, I., 2018, "The Universal King? Memory, Globalization and Martin Luther King, Jr.", Sociological Inquiry, Vol.88, No.1. |

Legg, S., 2005, "Contesting and Surviving Memory:Space, Nation and Nostalgia in LesLieux de Mémoire", Environment and Planning D:Society and Space, Vol.23, No.4. |

Lew, A. A., 2017, "Tourism Planning and Place Making:Place-making or Placemaking?", Tourism Geographies, Vol.19, No.3. |

Parker, B., 2006, "Constructing Community through Maps? Power and Praxis in Community Mapping", The Professional Geographer, Vol.58, No.4. |

Ringas, D., Christopoulou, E., 2013, Collective City Memory: Field Experience on the Effect of Urban Computing on Community//Proceedings of the 6th International Conference on Communities and Technologies, ACM. https: //www.researchgate.net/publication/262348832_Collective_city_memory_Field_experience_on_the_effect_of_urban_computing_on_community

|

Soja, E. W., 1989, Postmodern Geographies:The Reassertion of Space in Critical Social Theory, New York: Verso.

|

Stewart, S., 2007, Cultural Mapping Toolkit, Vancouver: Creative City Network of Canada and 2010 Legacies Now.

|

Stringer, E. T., 2007, Action Research, New York: Sage.

|

Vygotsky, L. S., 1997, The Collected Works of LS Vygotsky: Problems of the Theory and History of Psychology, Springer.

|

Zhu, H., Qian, J. X. and Feng, L., 2011, "Negotiating Place and Identity after Change of Administrative Division", Social & Cultural Geography, Vol.12, No.2. |