近年来,无论是中国政府、学界还是普通公众,都越来越强烈地感受到中国在世界上的国家形象的传播及其对于我们自身的影响,感受到中国自我认定的国家形象和国际社会感知的形象的巨大差异,感受到中国国家形象在世界范围内的传播所带来的巨大冲击波。①

中国的国家形象正日益既成为中国不断走向世界的一个焦点,帮助或者阻碍了中国与世界的沟通;也成为中国社会内部动员的一个枢纽,构建或削弱了全球华人对祖国的归属感。成为一个不但事关外部认同,也事关内部认同,从而影响整个中国的和平发展与世界和谐的一个巨大的资源。

而国家形象的问题,不仅是政治性的、经济性的、传播性的,也是语言性的。

任何国家行为都是需要用语言加以叙述的,用语言加以表达,用语言加以理解的。一切言语行为都是修辞行为,一旦出现了语言叙述,也就出现了修辞问题。就语言表达而言,当西方记者发问“听说中国政府为搞西藏和平解放的庆祝活动花了多少多少万元,西藏目前还是相当贫困的地区,把这些钱用来帮助西藏治理贫困不是更好吗?何必搞这种华而不实的形式呢?”外交部发言人是无言以对或者强词夺理还是有理有据地回答:“一个国家对自己历史上的重要节日隆重庆祝,不是中国人发明的。1976年的时候,我在美国,目睹了美国独立200周年的庆典。两年前是法国1789年大革命200周年,全世界多少人通过电视转播也都看到那次大规模庆典盛况。美国也有无家可归的人,欧洲也有穷人,那些搞庆典的花费,是不是也应该用来帮助无家可归的和贫困的人们呢?西藏和平解放,继而废除了农奴制度,由奴隶社会进入到社会主义社会,这是一个巨大的进步,这难道不值得很好地庆祝吗?”①一个简单的答记者问也会影响到中国的国家形象的传播。而就语言理解而言,即使一个身份词语的理解也会影响到中国国家形象的构建。北京奥运火炬在欧美传递,自然需要“护卫队”,但如果加以“语义分析”的话,就可以发现:奥运火炬“护卫手”是“礼仪性”的,而日常语言、军事语言中“护卫手”则是“警卫性”的,二者语义相关却并不相等,由此,有关方面如果不是选派勇猛型的武警战士“护卫”,而是选派亲和型的大中学校男女学生“护卫”,充分信任所在国,将真正意义上的“护卫”责任完全交由所在国承担,也许更能够获得西方公众的认同与支持。②

既然“语言性”是国家形象传播问题的基本属性之一,则国家形象传播修辞的理论模型应该如何构拟?

我们以为,任何修辞行为都是言语行为,任何言语行为又都是人类意图性行为的组成部分,要构拟有效的“国家形象修辞”模型,也许应该以“言语行为分析”为核心,亦即从考察一种意图性行为的特性人手,由此分析作为这种意图性行为的语言表现,进而分析言语行为的结构与规则③。

二 国家形象的“主体间性”任何修辞行为都是人类意图性行为中的一个部分,既然国家形象的传播是一种修辞行为,那么,首先必须确定什么是“国家形象”?其特性是什么?

何谓“形象”?按照词典的定义就是“能引起人的思想或感情活动的具体形状或姿态”④,则“国家形象”应该就是“一个国家所呈现出的能引起人的思想或感情活动的具体形状或姿态”,由此而论,国家形象的基本特性就是“呈现性”,也就是一个国家所直接呈现出的“形状或姿态”。

对此,程曼丽批评道:

有一种误解,以为国家形象是一种外在的、表象的、形式化的东西,只要在这个层面上做到位就大功成了,这是不正确的。事实上,国家形象并不仅仅是外在“形象”,而是内容与形式的统一体。在这个统一体中,内容是核心,是基础,他决定形式,并通过形式表现出来。没有内容,形式无所依托;内容不明确,表现形式也必然是飘忽不定的,无法给人以清晰的印象。

国家形象的内容是什么?它首先是一种主体意识,是国家或民族精神中的闪光点。它是在历史文化传统的基础上,融入现代化的要素,经萃取、提炼而成。作为民族精神、意志的集中体现,它不但有助于形成公民对国家、民族的向心力与凝聚力,更有助于向外界展示一个鲜明的、一贯的国家形象。⑤

亦即,国家形象是“主体性”的,是一个国家“主体意识”的体现。

这一意见是有见地的,但还存在局限。言语行为不仅是主体性的,更是主体间性的。西方社会心理学家米德曾经指出:所谓主体,其实包括“主我”(I)和“宾我”(me)两个部分。“主我”是有机体对他人的态度的反应,“宾我”则是“一个人自己采取的诸多他人的态度的系统组合”,是“我”这个主体在与其他主体发生互动的过程中把他们对我的期望内在化的结果。⑥哈贝马斯则进一步指出:

一旦主体性被设想为一个人自己的表象的内在空间,一个当表象客体的主体折返——就像在一面镜子中那样——到它的表象活动上来的时侯所揭示出来的空间,任何主观的东西就都将只能以自我观察或反思之对象的形式而被接近——主体本身则只能被当作一个在这种凝视之下被“客观化”的“宾我”。但是,这个“宾我”一旦抛开这种具有物化作用的凝视,一旦主体不是以一个观察者的身份,而是以一个说话者的身份出现,并且从一个听话者的社会视角出发与他在对话中面对,它就学会把自己看成、理解成另一个自我的他我(alter ego)……。⑦

主体间性的言语行为,是由多重主体之间的关系互动决定的。在这里,没有有效的“说”就没有有效的“听”,而没有有效的“听”也就没有有效的“说”。

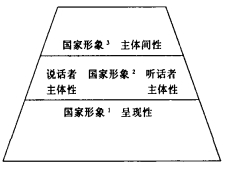

同样,所谓“国家形象”,不但具有呈现性,也具有主体性,还具有主体间性。由此,国家形象应该包括这样几个层面:

|

国家形象1是直接呈现性的,是一个国家在世界上所直接呈现出的全部信息的总和。任何国家不管是否希望与国际社会对话,不管是否意识到本国在国际社会中的形象能否被接受,都在呈现出某种形象,尽管在某些特别的历史语境中,个国家有时似乎并不在意能否获得国际社会认同,并不把“国家形象”看做是一个“问题”一改革开放之前的中国,“国家形象”不但没有成为一个政府和公众都高度关注和积极维护的问题,相反,在冷战格局中,妖魔化和被妖魔化成为常态,“凡是敌人反对的我们就要拥护凡是敌人拥护的我们就要反对”成为一种行动的准则和自我形象认知的依据。

国家形象2则是主体性的,这是在一个国家希望获得国际社会认同,也就是与国际社会“对话”时才会突显的。但是,“希望认同”未必就能“获得认同”。由于任何言语行为都必然包含信息发布主体和接受主体,则国家形象的主体性其实也有两类表现,一是“说话者”的主体性—个国家对于自我形象的定位和认知,另外一个则是“接受者”的主体性—国际社会对“说话者”形象的接受与认知。说话者“自以为是的”和听话者“所接受的”二者相关而并不相等,常常可能出现明显的断裂与冲突。于是,这时反而非常容易产生“国家形象焦虑”。

国家形象3则是主体间性的。这时的国家形象不仅意味着“对话”,意味着“自我定位”,更意味着“自我认知”与“他们对我的期望内在化”的统一。是一个国家的自我“心象”和借助“他人”这面镜子观察到的自我“镜像“的统一,这一国家形象不仅是一种主体的“自我定位”,并且,更是一种以国际语境为参照的自我认识,是一个主体依据自我意图和“世界语语法”发出的促进国际和谐对话的主体间性话语。这种话语当然是“自我”的,但又应该是合乎“世界语语法”的,是他人能够接收到,能够听得懂,并且又可能认同接受的。这是一个在国际社会规约的关系框架和世界传承的文明中,博弈性地运用自己的资源,运用国际社会能够清晰辨识、容易理解、可能认同的语言,真实地叙述,实现自己语言意图(包括修正国际社会规约)的过程。

任何言语行为都必然至少包括这样几个参量说者、听者、说什么、怎么说,这也是一组互相制约的参量,而国家形象的修辞学思考也许也可以如此展开。

三 言者身份:中国国家形象修辞与国际社会“意见领袖”通常以为,一个国家形象的叙述者主要是由国家元首和外交官承担的。其实,国家形象的叙述并不限于“外交活动”,即使外交活动,今天的“公共外交”(“政府对政府”以外的外交)也具有越来越重要的意义。

一个国家的形象是这个国家官方形象、大众传媒形象、文化与经济产品形象、公众形象……的集合;就“官方形象”而言,又有“政治机构形象”、“政治家形象”、“公务员形象”的不同;而即使就“政治机构”而言,同一话语,由“政府”叙述或由“人大”叙述,其语义也往往相当不同,尤其是在外交突发事件中。进而言之,中国电影已经开始进入国际社会,则每一部电影的导演乃至每一个电影人都可能是一个国家形象的叙述者;中国已经启动汉语国际推广和“孔子学院”建设,则每一位对外汉语的教师乃至每一册教材的编者也都可能成为一个国家形象的叙述者;中国已经成为世界上增长最迅猛的国际教育生源地和旅游客源地之一,则每一个留学生乃至出国旅游者都可能成为一个国家形象“叙述者”;中国已经成为世界上最大的旅游目的地和商务投资地之一,则即使在国内,每一位公民乃至遍布城乡的每一条户外标语口号的发布者,都可能成为一个国家形象的叙述者;中国已然成为“世界工厂”,则每一个企业乃至每一件产品的制造者也都可能成为一个国家形象“叙述者”①。由此,在国家形象的“日常修辞”中,从对外汉语教材到城乡户外标语口号,我们都需要从国家形象修辞的角度重新加以考察。②以汉语国际传播中的国家形象修辞为例,就有“组织者形象”、“教师”、“教材”等一系列问题:现有的“国家汉办”(国家汉语国际推广领导小组办公室)是否是一个国际社会“听话者”容易接受的“说话者”?如果改由NGO组织出面承当此类活动,是否能够减少“文化侵略”之类的非议?孔子学院的教师到底是一种职业还是一种志愿?对外汉语教材中的中国国家形象应该如何建构?……凡此种种,都需要重新思考。

不过,在国家形象的“日常修辞”以外,还存在同样重要的“事件修辞”。一个国家形象,不仅是在日常活动中积累的,也是在一系列重大事件中突显的。而在重大事件的国家形象修辞的“说话者”中,现在需要特别值得注意的:一是国际事务表达中的“网民”,一是国际社会的意见领袖。

中国人口占世界的22%,如果说以往由于语言、媒介和体制的障碍,在国际性事件的意见表达上,中国的人口优势并未能够转化为国际社会的民意优势,那么,高等教育和网络的普及或许将成为改变这一局面的某种契机,2008年对于CNN主持人肆意辱骂的万众愤怒,2010年对于日本无理拘押我在钓鱼岛海域捕鱼渔民的狂飙谴责,也许可以说是在国际性突发事件中中国网民力量的初步显现。但即使如此,我们也还有很长的路要走,政府、大众传媒与学术界,都应该对于把中国网民的人数优势转化为国际社会的民意优势,形成表达中国人利益的网络压力集团给予充分的关注。

与网民民意的迅速发育不同,国际意见领袖的缺位依然是中国国家形象修辞中的一大软肋。我们现在也许并不缺乏富豪、官员、科学家、记者、导演等等,但在当今国际社会中,我们却几乎没有什么同时具有社会知名度和社会号召力的商业巨子、著名科学家、著名政论家、NGO领袖、名记者名专栏作家等,而这些国际社会的“意见领袖”又几乎都是无法用我们传统的方法加以“培养”的。近年来,我国已经逐步健全了党和国家领导人的任职年限和退休制度,政治领袖退位以后一般都不再频繁出现在公共生活中,这对于保持执政体制的新陈代谢机制是很有意义的,但从另一方面说“社会知名度”和“社会号召力”不但是个人的财富,也是一个国家的资源,在现有体制下,鼓励我国一部分政治领袖在离开党和国家领导岗位以后,改变退位以后的生活方式,经常以国际NGO领袖,以国际社会活动家的非正式身份介入国际事务和国家形象修辞,对于我国的国际意见领袖的缺位也许是一个较为可能的解决方案。

四 听者预设:国家形象修辞与“文化猎奇者错觉”任何言语行为都有一定的听者预设,汉语俗语中的“自言自语”、“隔墙有耳”、“对牛弹琴“什么山上唱什么歌”等等其实都可以说是一种听者预设的问题。听者并不是一个被动的接受者,法国社会学家布迪厄曾深刻地指出:语言产品的生产,不仅取决于行动者自己的意愿,还同时必须加上对市场裁决的预期:

语言生产不可避免地要受对市场裁决的预期的影响。③

“对市场裁决”的预期其实也就是对“听者”及其认知状态的预设。而国家形象修辞的“听者”既可能存在某种统一,“四海之中,心同理同”更可能是分裂的,分裂为不同的文化传统、种族血缘、经济水平、社会制度、意识形态乃至利益诉求,从而形成一个个“场域”:

一个分化了的杜会并不是一个由各种系统功能套共享的文化、纵横交错的冲突或者一个君临四方的权威整合在一起的浑然一体的总体,面是各个相对自主“游戏”领域的聚合,这种聚合不可能被压制在种普遍的社会总体逻辑下,不管这种逻辑是资本主义的、现代性的还是后现代的。④

世界是由各种文化、各种需求的人群构成的可是,在我国电影的国家形象修辞上,迄今基本上都是基于一种“文化猎奇者假设”,尽管越来越多的国际观众更感兴趣于当代中国的现实,可是,我们的电影导演努力提供的往往还只是满足一小部分猎奇者的心理需求;而在我国对外汉语教材的国家形象修辞中,尽管不是没有顾及当代中国的发展,却基本上又是一种“旅游者假设”,把学生仅仅看做是一个山川风光的旅游者。

世界已然进入网络时代,国家形象的修辞还意味一切对国内说的同时也应该考虑国际社会的理解,如我们曾经将与“法轮功”的斗争称为“政治斗争”,便给了李洪志把自己打扮成“政治家”以可乘之机。

当然,听者与言者的身份常常是互相转化的,最典型的便是海外华人与留学生,既是中国国家形象修辞的重要“言者”,也是重要“听者”。我们的国家形象修辞能否有效听取海外华人和留学生的反馈,将极大影响我们修辞意图的实现。

五 话语所述:中国国家形象的重新符号化和元修辞重构既然真正有效的国家形象是主体间性的,则中国的国家形象的修辞就需要一个基于主体间性的重新符号化的过程。

中国国家形象修辞迄今并没有非常明确地经过“形象定位”的讨论,只是由教科书和“外宣”资料可以看到,最具有高频词和关键词特征的也许就是“历史悠久+地大物博+人口众多+社会主义制度”,一度还曾经出现过“世界革命中心”之类的观念。改革开放以后,“地大物博”逐渐消隐,代之以“历史悠久+人口众多+山川秀丽+社会主义制度+改革开放”。可以说,这一系列形象的定位,自然有相当的理据,但却依然缺乏比较充分的主体间性。

形象是表达主体与接受主体互动的产物,中国的国家形象的符号化自然不可能不面对“旅游者”,面对“古文明的爱好者”,但就总体而言,需要面对的应该是整个国际社会。

在当今世界,“国家形象安全”是国家安全的第一要义,而国家形象修辞的首要任务就是“保障国家形象安全”。改革开放以来,中国作为世界上人口最多的国家,仅仅二三十年国民生产总值就跃成为世界前茅,如此“迅速崛起,发展太快了,世界舆论在理解和感受上都赶不上趟。中国威胁论、中国崩溃论、中国傲慢论,五花八门,层出不穷”①。在这一语境下,无疑需要新的清晰而有力的形象定位,以尽可能明确地发出国际社会易予接收、理解和认同的信息。

有道是“中国过去是挨打,后来是挨饿,现在则是挨骂”。中国国家形象修辞也许首先就需要针对“挨什么骂”来针锋相对地明确作出回应。

在国家形象修辞的重新符号化中,我们需要的也许是一组而非一个“关键词”,这组关键词应该真实描写中国的国家现状(如“发展”——已经产生了巨变,依然还有巨大问题),也应该揭示中国的国家性格(如“和平”),还应该传达中国的社会哲学理想(如“仁”)。

同时,中国国家形象修辞还应该面对“国家形象元修辞”的问题:对什么是一个“好国家什么是“人权”,作出有效的重构。我们曾经讳言“人权”,结果“人权”成为国家形象修辞中最艰难的话题之一。今天,我们已经开始学习比较坦然地面对“人权”的话题,但依然还有许多路要走说话者”是“话语信息”的有机部分,假如我们的《人权白皮书》不是由国务院新闻办而是由全国人大常委会发布,假如我们《人权白皮书》不仅展示中国人权发展的成就,纠正外部对于人权问题现状的误解,也不讳言亟待解决的问题,也许将更有力量。

进而言之,对于“人权”这样的关于“国家形象元修辞”概念,我们也应该作出新的重构我们已经揭示,“人权”不仅仅包括言论自由、结社自由、信仰自由等,首先更是一个“生存权”的问题,那么,我们能不能进一步揭示:生存的基本条件是资源,把“资源人均消费权”作为“人权”的一个组成部分,揭示某些先发国家在资源消费上的“原罪”。

六 如何叙述:国家形象修辞中的方式选择“如何叙述”尽管似乎只是一个言语行为的方式问题,其实却是“叙述”的有机组成:叙述的时间、空间、媒介选择等等也都是一种叙述。

在国家形象的如何叙述中,最容易解决也最容易发现的问题就是叙述的时间问题,越是重大的事件,越是需要我们及时发出自己的声音,可是,这在我们现有体制下,常常还是一个困难的问题——“9.11”事件当天,中国大众传媒的集体性失语可以说是中国大众传媒的一次自我形象的严重自戕,从而也成为对中国国家形象的一次伤害。而我们的“汉语国际推广”的全面开展如果当时与我国的某次裁军行动同时宣布,则“化干戈为玉帛”的意义便将很容易突显。

空间的选择同样是国家形象修辞的重要问题。任何成功的修辞行为都是一个言说主体发出话语,相关的主体接收到这样的话语并作出合乎说话者意图的反应的过程。在国家形象修辞中,我们的一大问题就是“自言自语”,而之所以是“自言自语”,一个重要的原因就在于信息发布的空间与目标接受者的空间不一致,我们很难有效地将我们的话语传达到国际社会受众的耳中。

在此背后的一大原因是传播媒介的选择。传统的传播媒介最重要的是“大众传媒”,中国尽管可以称为“媒体大国”,却绝非“媒体强国”,迄今我们没有一个在世界级有充分公信力的大众传媒“血管里流出的是血”,如果没有一家被国际社会信任的大众传媒,则中国国家形象的修辞将很难进入目标受众的认知域。由此,还将极大地影响国家形象修辞行为的频次、空间与时机选择。而网络的兴起为中国的后来居上创造了可能,但语言体系障碍、管理体制障碍与群体行为习惯依然极大地阻碍了中国上下借助新媒体传播国家形象的可能,美国国务院已经注意到利用“微博”之类的手段向国内公众,也向外国民众“说话”,而对于我们来说,这方面还是一个有待开拓的领域。

在行为方式的选择中,“言语即行为”,同样,切互动行为也就是某种言语。升旗是几乎一切大型国际活动必有的仪式,升旗时,美国人几乎无例外地将右手放左胸前,整齐而庄重;而我们却没有定的“言语规范”:奥运会上,中国男子体操团体冠军,六名运动员在升旗时各有姿势,无疑影响了国家形象的展示。

再以“海外捐赠行为”为例,随着中国综合国力的增强,对国际社会的参与也越加广泛。当采取“捐赠行动”时,我们的捐赠是想表达什么、赠送什么、留下什么,由此决定什么时间赠送(是首发还是暂缓)、送什么(资金还是物质)、如何包装(“国家标志”如何标记、语码如何选择“口号”如何制定)、采用什么途径(直接赠送受赠者还是转赠)等等,似乎缺乏系统的讨论。

余论中国修辞学的转向已然成为一个比较时髦的话题,但到底如何转向?“学术”可以说就是“问题”加“方法”,可是,到底是“问题优先”还是“方法优先”上,似乎还缺乏应有的共识。①很多人还是习惯于先到海外或者其他学科寻找一些工具”,比如“斧头”,然后回到“现场”看有什么东西可以“砍”,而不是先考察对于今天的中国修辞学来说,中国社会生活中有什么问题?什么才是“问题”?什么是“真问题”?什么是“大问题”,然后再寻找合适的“方法”如“刀”或者“锯”去解决。

由此,在诸如“国家形象修辞”、“中国法律语言的现代化”、“中国新闻语言的现代性”等一系列当代语言生活重大问题上失语,便是难免的。