中华人民共和国建立后,随着以组织化为先导的社会调控体系的重构,国家积极地将体制外的非单位人纳人到社会调控体系内部①。在此过程中,一些群体表示了抗拒,摊贩就是这样一个典型②。不同于其他非单位人群的是:摊贩是无单位归属的在业群体。这一群体经济独立而自我组织程度高,具有较强的反被组织倾向。更为重要的是摊贩所处的社会生态(摊贩便捷的服务深得民心)也提高了其抗压能力。而政府面对作为人民一分子特别是生活困苦的摊贩,亦不可能采取暴力措施强行实施组织化,那么,新政府是如何在短短几年里消弭摊贩社会问题的呢?这正是本文要探讨的问题。本研究认为,为了实现对摊贩的整顿,国家通过现有的社会调控资源,再造了组织生态③,将摊贩的反组织行为置于强势组织化氛围中加以规训,最终实现了对摊贩反组织倾向的消解。

一 上海摊贩的概况新中国建立后,从民国时期就存在的摊贩问题也摆到了新政府的面前,并且相比较过去,摊贩的数量更多,相应的它所带来的问题也更为严重。摊贩即摆摊做小买卖的小贩。城市人口的巨大消费,造就了上海庞大的摊贩群体。

(一) 上海摊贩的特点新中国成立之时,上海是全国工商业中心,是当时中国工商业最繁荣的城市;同时上海又是全国人口最多的城市,拥有着全国最大的消费群体,摊贩也因此具有其他城市所没有的特征。

1.数量多。截至1952年为止,上海30个区共有摊贩120344户(公安局管理的11490户未列入),已登记管理的固定摊贩75271户,未登记管理的流动摊贩45073户。其中固定摊贩户的分布情况是:菜场摊贩38486户,占32%,普通地段摊贩25302户,占21%,里弄摊贩8351户,摊商3132户①。上海摊贩的数量在其他城市看来是不可想象的,以摊贩较多的嵩山区为例,当时长沙全市的摊贩还不到该区的41%②。如若按每户四121人计算,则1952年上海摊户包括家属在内接近50万人,这个数字相当于内地的一个中等城市的人口;据此推算,到1955年,全市摊户加上家属总数超过了80万,相当于一个大城市的人口③。

2.流动性强。按所设摊位的分布情况来说,有供应副食品的菜场摊贩,有似摊非摊、似商非商的摊商,有摆设在马路人行道、普通地段的摊贩。也有散布在全市里弄、高楼大厦、公共娱乐场所的摊贩、摊商;从设摊形式来看。有固定在一定地点设摊营业的固定摊贩,也有穿弄堂跑马路哪里生意好便到哪里的流动摊,还有非法在非指定地段时而固定时而流动的浮摊;从设摊的时间来看,有专在早上或晚上营业的早摊、夜摊,也有呈季节性出动的农民摊。

3.资本额、营业额大。根据上海工商行政管理局统计,全市75271户固定摊贩、摊商,根据其自报资本统计总额达3773598亿元,仅这部分摊商,其营业额就高达66598108亿元。而仅仅是这一额度甚至还超过全市的小商店乃至内地中小城市的全部工商业户。如果将流动摊贩45073户计算在内,则实际数字更大。一些摊商资本额达一二亿元,如邑庙区纸品摊商户,据估计,其营业总额可以占到全市纸品商的三分之一④。

4.经营业务面广。从经营品种来看,摊贩维持着百姓日常生活的几乎所有需求。“论其营业范围,真是集百业之大成,应有尽有”⑤。按照经营商品的性质可以分为五类:副食品类;果鲜类;日用百货类;餐饮类;服务类⑥。这五大类几乎涵盖了市民生活的方方面面。

(二) 摊贩的生活状况单从上海摊贩的种类和数量来看,似乎这一行当前景还不错,“上海生活好混”的说法在外也广为流传,很多人正是抱着这种想法踏人上海的。然而,现实却让他们的上海梦迅速破灭。尽管摊贩的数量一直维持着增长,但实际的情况却是:大多数摊贩的生活水平都维持在温饱线上。摊贩的从业者要么是农民要么是失业者,“一般均属穷苦人民小本经营借摊为生”⑦。由于启动资本额度很小,大多数摊贩只能从事价低利薄的小买卖,除少数摊贩生活较为优裕以外,大多数人都过着贫苦的生活。根据1951年对嵩山区第一办事处所辖的405名摊贩的调查,其中就有101人是依靠救济生活的,占到摊贩总数的35%,有些甚至因为救济金不够维持生活,又转而以此为本钱来设摊,以期多维持几天⑧。当然,在有些人口集中、商业繁盛的地区,情况会好一点,但是总的形势并不容乐观。在对闸北、蓬莱等几个重点派出所所辖8513个摊贩的调查中发现,流动摊贩处于一般生活水平的占63.84%,困难者占23%,较好者占13.01%;固定摊贩中,生活一般者占56.43%,较好者占30.14%,困难者占9.95%⑨。数据显示:大多数摊贩仅能维持生计。从具体收入来看,流动摊贩每月收入在15元以下者占34.38%,15元到30元者占54.23%,31元到50元者8.23%,51元到100元者占2.31%。其中严重困难依赖救济、借贷过活者占23.15%,“勉可生活不致冻馁者”占到了63.84%,生活无困难者仅有13.01%⑩。由此可见,当时人们从事摊贩这一行业只能做到维持生活,大多数无业人员以摊贩为生只是因为找不到更好更简单易行的谋生方式。

由于摊贩这种谋生之道简单易行,它实际上维系了很大一部分城市人口的生计。1952年的统计显示,如果“平均以负担三口之家计算,它的存在便关系36万人的生活”⑪,若按照每个摊贩平均负担二口计算,估计1955年依赖摊贩生活的人口也达到70万人,这个数字占到当时全市总人口的十分之一①。从这个意义上说,摊贩是相当一部分城市人1:3的谋生之道,它的兴废关系到底层社会成员的民生问题,这也是摊贩问题屡屡未能按照政府计划获得解决之原因所在。

二 上海摊贩问题的由来及其延伸20世纪初,上海摊贩还不成其规模,但发展很快,并逐渐演化为社会问题。由摊贩引发的社会问题一是交通阻滞,二是税收管理混乱,三是因前两个原因而进行的整顿本身带来的社会治安问题。新中国成立之后,摊贩问题并未随着新政权的建立而终结,反而继续沿着固有模式存在,并最终成为新政府社会管理的一大难题。

(一) 上海摊贩问题的由来在1912年以前,上海“除了小菜场、庙宇、河浜桥堍、埠头、空场外,街头巷尾,只有晨昏出现的粢饭豆浆等吃食摊和炒货水果摊。白天虽也有流动的肩挑手携的小贩,却稀少得很”②。至于常年设摊、百货杂陈的城隍庙情形,还是1912年后才出现的。孤岛时期,上海失业现象严重.加上大批难民的涌入,摊贩数量为之大增。抗战胜利之后,上海社会经济尚未恢复又陷入内战的消耗之中,大量新旧失业人口被迫转化为摊贩,一时间上海成了“摊贩之天下”,“各处人行道及马路两旁,密层层尽是地摊,甚至溪口路整个被贩卖美国货的摊头所占,不要说车辆不能通过,就是步行,也得在人中力挤”③。摊贩营业引起交通和市政管理的紧张,滋生社会问题,就是从这时候开始的。

上海警察局于1945年11月发布《取缔摊贩规则》。《规则》宣布对小商小贩实行申请登记、划区营业的管理办法④,但遭到摊贩的强烈抵制。1946年秋季,上海当局再次以摊贩影响市容和工商业税收为由,宣布取缔摊贩,激起了轩然大波⑤。此后,摊贩和政府之间的冲突不断。当年11月,一批摊贩因反对政府取缔摊贩而遭到警察弹压,摊贩风潮随之爆发。在这场摊贩风波中,数千摊贩参与其中,一些摊贩进行了停市抗议,“昔日熙熙攘攘之菜市,路旁仅存青菜垃圾而已。前往买菜之娘姨空篮而返”。市府虽然没有正式宣布戒严.但气氛十分紧张⑥。“摊贩风潮”过后,摊贩问题最终也没有得到妥善解决。

整顿摊贩行动失败的原因,除了摊贩们的坚决抵制以外,还有来自于社会各界的压力。早在20世纪二三十年代,摊贩就依托同业公会和行会组织了各种团体,到1929年时,上海已经有纯摊贩组织的团体8个⑦。历次摊贩整改中,摊贩的对抗活动都得到工商业界的支持。与此同时,从一些情况来看,在对抗各类取缔活动的过程中,摊贩们还得到了来自市民的声援。“本市各摊贩推出代表向当局请求收回成命或暂缓取缔,总括其理由,是为了生活问题。而市长接见代表劝其改业,拒约请求之理由,听来也很充足。人民与政府两方面都有理由,不能说那一方面不好。但在事实上取缔摊贩后,无数人的生活问题,就接踵而来”⑧。具有这样认识的人,当然绝非一般知识分子,他们虽然理解政府的行为,但还是对摊贩表示了支持。至于寻常市民,政府恐怕连这点理解也是很难得到的。

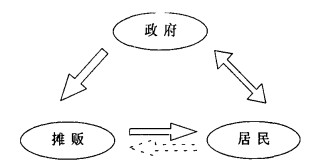

(二) 摊贩问题社会生态的模拟社会的各个基本构成,都有各自相对独立的一个生态圈。摊贩作为一个颇具规模的社会群体,也是处在其特有的社会生态环境中的。由前文可见,尽管民国时期的摊贩生活状况并不见佳,但是相对而言,它和一些环境因素形成了良好的互动关系,处于一个有利于自身发展的社会生态之中,即如图所示。为研究方便,这里仅将摊贩和与之紧密关联的两个社会环境因素抽离出来进行了模拟。

在下面这个拟图中存在三种基本关系:第一组:政府与摊贩,两者之间是相互对峙的局面。之所以会出现这种局面,是因为:一方面,摊贩作为私营工商业,政府对他们有税收提取以及市政管理的需求,但总是遭到抵制难以全面实现;另一方面,摊贩特别是流动摊贩的生存之道就在于不缴税和自由灵活的经营风格,为此,摊贩总是千方百计地摆脱提取和控制,并由于政府管理上的漏洞部分得逞。第二组:政府和居民,两者之间存在着断裂。这种断裂主要是传统基层统治权威的隔离造成的。基层统治权威存在已久,例如士绅,历来他们都既是官方的代表,又是民众的代言人;但与此同时,传统基层统治权威在国与民之间亦形成了一道难以逾越的隔阂。特别是近代中国社会的发展长期不良,基层统治权威日益堕落和退化,他们向上抵制官的控制,向下形成对民间利益的侵蚀,并最终致使国家与民众长期处于信息不对等之中。第三组:摊贩和居民之间的关系,两者是一种彼此依存的畅通的互动关系。从这个拟图来看,摊贩是处于相对优势的发展环境,它本身具有很强的反组织倾向,其所处的社会生态也具有较强的抗压机制。摊贩正是处于这样一个社会生态中,才能够作为社会问题继续存在,并不断扩展着其规模和影响。

(三) 建国初期上海摊贩问题的延伸在中华人民共和国成立之初,摊贩的社会生态并没有立即发生改变。随着上海的接管,新政府也不得不面临摊贩问题,而与此同时,由于社会发生急遽转型,上海摊贩的数量较之过去增加了很多。相应地,政府所面临的管理形势也更为严峻。

接管上海后,城市管理的基本导向是:树立全新的政权形象,为恢复和发展生产、改造城市打下良好的基础①。整顿市容市貌是新政权最先进行的市政工程。然而,“上海摊贩数字的激增,连市区主要交通干线上都挤满了摊贩,严重地妨碍了社会安宁秩序和交通市容”②。社会秩序的混乱,是新政权面临的一大社会问题。灾难民的涌入,使得城市拥挤不堪,市容环境脏乱.治安状况很差。相关统计显示,上海接管时,全市约有摊贩265100余人③。其中占三分之一的是流动摊贩。他们随处设摊,经常造成交通塞阻情况。一般百姓时有不便之处,“下写字间的辰光,南京路与西藏路口总是水泄不通。行人偶一不慎,陷身‘车阵’之中,即有‘行不得也’之叹。惟有叫卖晚报的男女报童穿插其间,轻捷如燕”④。作为管理者的政府更是为此大伤脑筋,“南京东路流动摊贩甚多,售品以轻便为主,如鞋油、头梳之类。一块方布,平摊人行道上即成‘摊基’,布的四角紧以条带。彼等视觉敏捷,警察还未近前即一跃而起,人货俱杳”⑤。

摊贩的税收历来都成问题,流动摊贩流动性很强,摊贩经常借此偷逃税责,而政府的登记工作也难以进行,影响了正常的税收工作的开展,甚至给固定摊贩的税收也带来影响。1952年,对上海20个市区的调查估计,全市约有45073户营业户不缴税,根据嵩山区府保守的估计,该区流动摊贩3067人,每月营业额约在30亿以上,损失税收在1亿元以上⑥。然而,中华人民共和国成立初期,国内外战争的持续进行,不仅消耗了大量物资,同时也延搁了国内的建设,国家财政状况恶劣。在1949年11月中央财政委员会和中央财政部联合召开的首届全国税务会议上,陈云就如何解决财政赤字问题发言,他指出:当前摆在政府面前的有两条道路可供选择,一是增加税收,二是发票子。而大量发行纸币就会造成物价不稳、通货膨胀,并且也不能根本解决问题,因此只有增加税收,这是最好的办法⑦。会上,关于增加税收的提案通过,此后各级政府开始制定相应的税收规则。就当时的上海而言,增加税收是不可能通过扩展税收项目的负担来进行的,唯一的办法就是统一税政,即建立健全税务征收制度,特别是要防止偷逃税责的现象发生。

无论改善市容市貌还是增加税收,摊贩的整理都首当其冲。然而,新政府在进行摊贩整顿时所面临的困境与国民政府时期如出一辙。

上海解放后,为了防止断然取缔摊贩加剧社会贫困,政府并没有立即采取直接的取缔行动,而只是要求公安部门在确保社会治安与秩序,不妨碍市容的情况下,进行限制、紧缩性的整理。1949年5月,上海市人民政府公安局接管了马路摊贩工作,6月26日,市公安局发布《上海交通管理暂行规则》,同时发布《管理摊贩暂行规则》,对马路摊贩进行登记、发照管理,并规定:商贩必须经公安局批准,领取许可证,才可以在指定地点集中设摊经营。经过一个时期的交通整治.市政管理确实有了起色。与此同时,也出现了一些问题,主要表现为两个方面:一是工作人员工作方式粗暴强迫,引起了摊贩的不满情绪。“由于求之过急,不求方式,有少数区工作人员对流动摊贩之整理采取集体捕捉办法,也有少数工作人员不很好对流动摊贩进行教育,而是将他的篮子、秤扣留,甚至有个别区摊贩纠察随便抓流动摊贩,引起打架情事,造成摊贩不满情绪”①。二是整顿工作未经统筹安排,引起了摊贩的对抗。“有的对于必须迁移的摊贩也只是指个偏僻地点叫他们去。不考虑搬去以后有无困难和买卖。而部分摊贩因不明整理意义,也表示怀疑抗拒”②。这些情况的出现令政府认识到,“如果轻率整肃或取缔,很有可能促使有组织的摊贩们起来对抗,而会造成严重的事态”③。在此之后,市委把摊贩管理工作交给工商局管理,于是,同民国时期历次治安整顿的结局一样,摊贩的管理再度回到工商管理层面。

以上种种情况表明,新政府面临的摊贩问题依然如故。即:整顿前,新旧政府面临的摊贩问题是一致的,主要有三个方面:一是政府出于治安、税收和工商管理的需要,必须对摊贩的经营做出规范;二是摊贩生活贫困,贸然取缔会引发其他社会问题;三是无论治安管理还是税收管理仍然遭到摊贩的抵制,进展缓慢。总而言之,政府在摊贩社会生态中的孤立状态一日不得改善,摊贩的整顿就一日不能获得实质性的进展。

三 摊贩组织生态的再造在摊贩问题上遭遇这样的困顿是新政府始料不及的。在这种情况下,政府不得不放弃使用强制手段来取缔摊贩的做法,转而进行摊贩的组织化,并通过社会调控体系再造摊贩的组织生态,为整顿工作营造一个强势组织化氛围。

摊贩组织生态的再造,实际上是就整顿前(民国时期)摊贩社会生态的一种针对性改造。其重点有两个:一是要将社会生态转换为组织生态,即:把摊贩纳入新的组织,将摊贩问题置于组织化格局下进行解决;二是消除居民对摊贩情境化的支持,即动用各种社会资源进行意志的再整合。

首先,以各种组织形式将摊贩纳入新的组织化格局。在非单位人群中,摊贩是一个非常特殊的群体。一方面,他们是无单位归属的在业人口,其职业的特殊性使得无论单位还是街居组织都无法对其实现有效的统合。因此,即使经过了几年的规范行动,摊贩的管理状况却一直不容乐观,他们“既不守交通秩序,又不明政府政策,东游西窜,到处钻营,管理上颇为困难”④。另一方面,相对其他非单位群体,摊贩的组织起点较高,普遍拥有自己的行业性组织。从历次的摊贩风波看,这些组织在提高摊贩对抗能力方面发挥着明显作用。因此,摊贩的组织化又是一个组织和再组织双重建构的过程。政府将摊贩改造的基本方针设定为:“组织起来,加强教育,严密管理,限制发展,区别不同情况逐步进行改造”⑤。

具体组织过程分为以下四个阶段:1.宣传酝酿期。主要是说明政府的意图,稳定摊贩情绪。2.登记时期。摧毁由“流氓”等操纵的旧摊贩组织。3.组织阶段,以五种不同的行业合成一组,并由他们自动推选纠察维持秩序。4.组织健全后发给许可证⑥。

上海接管后,摊贩们先是按照全市32个区的各种行业性质来分成小组,小组组成之后,按每一地段组成大组,每区的大组代表选举总代表 4位,4位总代表互推工作组组长一位,正工作组组长则由该区公安分局的行政股股长担任。大组组长选出来后以地段为单位参加每区的代表大会①。这样,原有的基于地缘和业缘关系建立的摊贩组织就被打乱并废除了,而在此基础上,新的摊贩组织得以建立起来。

1950年,上海全市20个区10个郊区,除里弄摊贩、旧货摊贩外,大部分都已建立了组织。具体情况如下:1.20个区和10个郊区都普遍地划定了地段,使历来分散零乱的摊贩,大部分归聚到指定的地段安置下来。2.所有地段的摊贩与菜场,一般都创设小组组织,并推选了“自己的”代表和小组长,而这些代表和小组长都经过了“初步的教育”。3.各菜场成立摊贩纠察,由摊贩轮流担任,维持该菜场的交通秩序并督导清洁。4.各地段都编订摊基号码,公安局已经向“有了组织的”摊贩发许可证共5万件②。经过这样的组织工作,到1955年1月份为止,全市共成立了菜场或者路段委员会246个,产生委员1882人,小组3726个,共推选出正副组长7198人,而组织起来的摊贩共有46615户③。这样“原来散漫无组织、长期情况不清、疏于管理的流动小贩”终于“切实地管起来”④。

被纳入组织化格局之后,每一个摊贩组织都成为社会调控体系的一个基本单元,而其面临的社会生态也相应地转换为组织生态,这为国家通过社会调控体系对摊贩实现整合奠定了基础。

其次,通过社会调控体系再造摊贩的组织生态。当社会群体被纳入社会调控单元,相应地也就被放置于社会调控体系之中了,这时,政府就可以通过社会调控体系对组织成员进行整合了。连绵不断的运动是整个1950年代组织生态的主要特色,一些全民性的运动,例如抗美援朝、贯彻婚姻法等自不用说,其他各种指向性很强的运动还包括:1951年2月发动而且余绪不断的镇压反革命运动;1951年秋到1952夏秋的“三反”、“五反”运动,1952—1953年的爱国卫生运动等等。考察这些运动的对象,就会惊人地发现,尽管每次运动均有各自不同的侧重点,但摊贩却必然牵涉其中。

以镇反运动来说,政府将摊贩作为运动对象的理由如下:1.摊贩中容易潜藏反革命分子。因为摊贩经营简单,并且需要的启动资金不多,也不需要很高的技术要求和劳动强度,具有“开支省、易于立足”的特点,于是就有“各种残余反革命分子和社会渣滓厕身其中,危害性很大”⑤。2.摊贩“成分很复杂,有地痞流氓,散兵残匪,特务坏蛋,破落封建地主,也有破产的商人和少数失业的公教人员”⑥,具有政治历史问题的人比重较高⑦。3.摊贩的组织不纯。根据掌握的材料,一些摊贩组织的干部中有政治历史问题的竟占到干部总数的50%⑧。因此对摊贩,“特别是对混杂在摊贩中间的一部分反革命分子和危害治安的分子,应该坚决把他们清除出来,其中首恶的必须镇压法办。不这样做,不但影响社会治安,也影响正当摊贩的社会主义改造”⑨。这样,从1950年12月起,随着镇压反革命运动在全国范围内的开展,摊贩首先在镇反运动中经历了一场政治洗礼。

摊贩与“三反”、“五反”运动的关系则更为密切,其存在的主要问题有三方面:1.脱逃税责,很多营业户不缴税,偷逃税款⑩,“摊贩的发展,……严重影响国家税收”⑪。2.损害工商业发展,由于流动摊贩“不登记,不纳税、成本低,无组织。有的利用大秤做滑头生意,价格低于市价,这样,抢走了固定摊贩的营业,因此引起了固定摊贩的不满反映”⑫,妨碍了摊贩整顿工作。固定摊贩和小型商店借口流动摊贩影响营业不肯缴税,甚至出现固定摊贩集体向工商科退还许可证的事情①。3.影响了爱国卫生运动,据悉,在全市性的大扫除工作中,但凡城市中的脏、乱、差地带以及卫生死角都是摊贩聚集地。尤其是流动摊贩,摊位摆在哪里,垃圾就撒到哪里。有些摊贩集中的地方,垃圾成山阻塞了交通。与此同时,摊贩经营的大多数食品都存在卫生隐患②。

中国共产党组织下的群众运动往往具有强大的整合功能。一场运动就足以对社会成员的价值观念做出鲜明修正,接二连三的群众运动对人们的思维所造成的冲击就可想而知了。摊贩之所以不断地被投人到各种政治运动中去,这里面涉及的实际上是一个意志整合的问题③,这种意志整合不仅仅对摊贩本身,也是针对摊贩的组织因素,即组织化了的居民而言的。在连续的群众运动中,社会成员经历了一次又一次的社会主义政治社会化,“个人的具体特征或具体的人际关系”大大弱化④,其社会关系被改造成组织关系和政治关系,从而取代了原有的情境化的观念体系。进行了这种整合之后,摊贩的反组织行为再也得不到居民的声援,不仅如此,居民还自觉地站在维护政府指令的立场上行事。以下一则史料即反映出摊贩对此的无奈:“我们是专营批发的流动送货员,每天向食品作场批取各种食物.掮挑出门,向学校、小型商店及各里弄摊贩等处兜售,最近有些里弄在弄口立牌:‘一切小贩。禁止入内’,使我们营业发生了困难,很为焦急痛苦。”“现在许多里弄都禁止流动摊贩入内,据说是为了保障里弄安全,这种措施是对的,但是我们却失去了我们的市场了,生意没有地方去做,现在只好在没有禁止的棚户暂时维持营业,但是长此下去生活怎么办呢?如此无异是打碎了我们饭碗”⑤。居民观念系统的非情境化,表明社会意志的整合已经发生了效力,而实际上此时,意志整合运动才刚刚开始。随着各种意志整合和再整合的进行,摊贩的组织生态却发生了巨大转变。

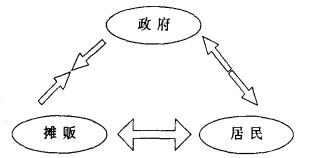

图 2为整顿过程中摊贩的组织生态图,此时,整个摊贩被置于组织生态的格局下。相比较图 1,图 2的几组关系发生了很大的转变。在这个组织生态中,第一组关系:政府和居民形成了互动。新政府成立以来,经过对基层社会的重新组织,居民被纳入到政府所设定的组织框架之内,与此同时,国家通过镇反等历次清理整顿工作,清除了横亘在政府和居民之间的隔阂——传统基层统治权威,造就了政府和居民面对面的权威格局。伴随着社会主义政治社会化的进行,居民对新政府的认同不断提高,政治沟通前所未有地畅达起来。

|

图 2 整顿过程中摊贩的社会生态图 |

|

图 1 整顿前(民国时期)摊贩的社会生态图 |

第二组关系:摊贩与居民。经历一次次强劲的意志整合运动之后.居民对摊贩的情境化支持消失,两者的关系仅保持在经济层面。并且随着粮食统购统销政策的实施,摊贩与居民经济层面的关系也受到致命冲击。我国从1953年秋季开始实行粮食统购统销。这一体制创立之后,逐步取消了粮食的自由市场,摊贩营业规模因此受到急剧压缩,特别是凭证购货制度建立后,国家通过国营公司控制货源的方式,实现了对摊贩的全面管理。众所周知,灵活快捷贴近市民需要是摊贩的生存基点。但随着摊贩的组织化程度的提升,它作为个体的灵活性为组织性所取代,与市民的需求渐行渐远,丧失了其独立存在的经济基础。在江宁区摊贩管理所召开的座谈会上,众摊贩纷纷倒生意的难处:“菜不好,消费者当然要批评我们,但是蔬菜公司领导却不昕我们的意见。比如,有些菜从北新泾船上运来,每一篮要装200斤,领导上不接受。去年‘夜开花’上市时,公司不和我们商量,就运来1000多斤,摊贩说卖不掉这么多,蔬菜公司的陈同志就说:‘这是公司给你们饭吃。’他还批评我们思想不好。”“公司要我们推销小蚕豆,每担要17元,比自由市场上的价格还要贵”①。由于摊贩经营与居民需要之间的脱节,使得摊贩在其组织生态中,由主动转为被动,甚至由被动转为孤立。

第三组关系,政府与摊贩。由于政府与居民之间的关系得到改善,而居民与摊贩之间的互动又日趋消失,客观上使得摊贩处于一种孤立状态,在这种情势下,摊贩对政府的反控制和反提取逐渐消失。由于摊贩的组织生态发生了转变,整个摊贩的整顿工作顺利进行。

1954年12月16日,上海开始对近20万户的摊贩进行整顿。整顿采取了先调查、分类排队,然后分别处理的步骤。整顿工作开始后,上海市第二商业局、民政局、公安局等单位共同组成了摊贩整顿工作办公室。各区人民委员会也先后成立摊贩管理所,并且派出了80多个工作队,访问和调查摊贩的营业和家庭经济情况。清理的结果是,全市整顿了158600个摊贩,清理出有政治历史问题的45298人,占总人数的28.5%②。其中,对流动摊贩的打击力度最大,如在嵩山区的整顿活动中,共打击了233名对象,其中仅流动摊贩就有92名,占该区打击总数的41.2%③。在这样大力度的清洗之后,摊贩的反组织倾向全然消失,他们的经营活动被统一于政府的行政管理之下。

经历这样的改造与整顿,摊贩在数量上发生了很大变化。从接管上海以来到1955年上半年,上海摊贩一直处于逐步增加的状态。特别是流动摊贩,以1949年的22018人为基数100,在1955年进行整顿时则为314.5,即1955年是1949年人数的315.5%,比1949年增加了两倍以上。经过限制后,从1955年下半年开始,全市摊贩的户数、人数逐月减少。根据1956年4月对全市18个区的统计,当时实有摊贩154367户、172362人,较1955年第四季度时分别减少了14.82%和13.91%。减少的人口主要流向是:参加西北壮工等外地建设的7875人(指摊主及雇工,不包括家属),江西垦荒1631人,回乡生产8081人,其他8835人。其中,流动小贩的减幅最大,户数、人数都在总人数的24%左右④。于是,组织化以及数量的减少使得长期存在于上海的摊贩问题一度淡出人们的视野。

综上所述,中华人民共和国成立后,针对摊贩存在的反组织倾向,政府通过社会调控体系进行了资源的重新配置和意志整合,实现了对摊贩组织生态的再造,在组织化的强势氛围之下,摊贩最终被纳人组织管理体制的内部。而在新的组织生态中,摊贩不能再仅仅满足于自身发展的需要而发展,而是越来越多地受到了既定的城市发展方向以及国家意志的影响,甚至完全服从于它们。