什么是美德伦理?最初步的解释很可能是:“美德伦理”在英语中称为“virtue ethics”,也有人译为“德行伦理”或“德性伦理”。这样的解释似乎无可厚非。然而,略加反思,可以发现两个有意义的问题:一个关于解释的内容,一个关于解释活动本身。

就前者而言,这里有一个译名之争。“virtue”一词如何迻译?“德”、“美德”、“德行”、“德性”,抑或其他?它们可以并行不悖,抑或有优劣之别?

然而,“美德”等词仅仅是“virtue”之译名?问题把我们带回到以“virtue ethics”来解释“美德伦理”这一做法本身。它的有效性,微妙地反映了西方思想对于当下汉语思想的重要参照作用,而且,参照作用之重要多少令人尴尬:明白了“美德伦理”是用来翻译“virtue ethics”的,仿佛就明白了它要说什么;“virtue ethics”的出场让“美德伦理”、“德性伦理”等等之间的纷争显得甚为无谓,因为“美德”等等只是“virtue”的译名,或者说,在汉语中的衍生物。倘若如此,汉语世界中的美德伦理研究,便只是用汉语研究virtue ethics罢了。汉语世界中的儒家美德伦理研究,也只是以汉语为工作语言,以儒家思想为研究题材,而以virtue ethics为研究进路。简言之,以virtue ethics格儒家伦理之义。

以virtue ethics格儒家伦理之义,这大概也是英语世界中儒家美德伦理研究的常用方法。随着virtue ethics在西方的复兴,越来越多具有中国哲学知识背景的学者开始关注virtue ethics与儒家伦理的关系。其代表人物,既有出身西方的学者如May Sim,①又有出身中国的学者如余纪元。②在西方的思想脉络中,virtue ethics可以亚里士多德伦理学为典范。儒家的道德学说呈现出某些与亚氏伦理学相近的致思倾向。在维特根斯坦“家族相似”(Familienaenhlichkeit, fammily resemblance)的意义上,我们不妨有儒家之virtue ethics。因此,将儒家伦理与西方尤其是亚里士多德之virtue ethics进行比较研究当然是一项有意义的工作。不过,学者往往采取以下研究进路:以virtue ethics格儒家伦理之义。其意义之所在,乃是以virtue ethics的新视角重新打量儒家伦理,或者说,“发现”儒家伦理的virtue ethics意蕴,从而有儒家美德伦理之建构。然而,这样一来,儒家美德伦理不过是儒家伦理在virtue ethics之上的消极镜像。所谓“消极”:镜像之无,不碍镜之为镜,镜像之有,镜仍自为镜。换言之,儒家美德伦理体现了virtue ethics对于儒家伦理的单向度意义。仅此而已。这既是儒家伦理之不幸,因为它在中西交谈中居于被拷问的依附地位;又是virtue ethics之不幸,因为它由于几个世纪以来养成的习惯性傲慢而错失了在他者中求得自身之reflection(映照,及反思)的机遇;更是儒家美德伦理之不幸,因为依其理想形态,本应当使儒家伦理与virtue ethics互济不足,相与启发,使两种起源上异质的伦理获得新的发展,从而对同此炎凉的世界哲学有所助益。①

对于virtue ethics来说,“virtue”无疑是一个思想关键词。以世界哲学的立场观之,围绕“virtue”的译名之争,实际上已经浓缩了中西思想的互动对话。为了挑出相匹配的译名,需要对“virtue”及“美德”诸概念细加审察,换言之,不得不进行跨语际的概念考察工作。或许有人认为,译名合适与否,取决于是否能够确切反映virtue,仿佛virtue先于译名而客观存在且不受译名之影响。这种翻译学上的朴素反映论恐怕有悖于跨语际思想交流的实情:virtue在其译名的层面上成像于汉语思想之中, 译名的厘定牵涉到virtue ethics基本内容在汉语思想中的输入与移植,汉语思想在此参照之下对古代传统的重新理解、未来的生长及其对virtue ethics的反作用,如此等等。

1958年,安斯库姆发表论文《现代道德哲学》,其中说道:“最终,我们可能可以考察‘virtue’这一概念;我想,我们应当由此开始某种伦理学研究。”②此处倡导的“某种伦理学研究”经麦金太尔等学者的进一步推动,促成了virtue ethics在当代的复兴。推原安斯库姆之意,对“virtue”的概念分析最终提供了virtue ethics的真正起点。倘若如此,那么汉语世界中的“美德伦理学”(或“德行伦理学”等)不仅要始于“virtue”之概念分析,而且还要始于“美德”等概念之分析。

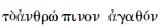

在西语中,“virtue”大致相当于古希腊语中的“

从“善德”到“美德”,汉语的演化在这里有两点特别值得注意:

其一,现代汉语中,“德”作为合成词的义素基本上是褒义用法。比如,“年高德劭”是赞颂,“缺德”用于斥责,“德性”或“德行”可见于反话正说的讥讽(“看你这德行”、“瞧你那德性”)。与此相应,现代汉语中的“美德”与古代汉语中的“善德”,二者的构词法不尽相同:“善德”之“善”用来修饰、限制中性的“德”,“美德”之“美”则是突出、强化“德”字本来就隐含着的褒奖义。

其二,从“善德”到“美德”可以说例证了儒家沟通善与美的思想传统。孟子在评论乐正子的时候提出:“可欲之谓善,有诸己之谓信,充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”(《孟子·尽心下》)在这里,善、美等等用来品评人格修养的不同阶段,其意蕴之一,则是美与善在人格修养即成人的层面相通。

从儒家的视域来看,“德”或“美德”总是内在品格与外在行为的统一,即德性与德行的统一。“德行”偏重于“行”,而“德性”则偏重于“性”。从字源看,“德”字从心从行,似乎已蕴含了这层意思。西方规范伦理学(包括功利主义与康德伦理学)以行为为基础(act-based),主要讨论德行,亚氏virtue ethics以行动者为基础(agent-based),主要讨论德性。相形之下,儒家美德伦理学固然像亚氏virtue ethics那样以德性为终极旨趣,但它对德行亦有深入的探究,其丰富性可能超过亚氏。①在德行问题上,儒家倾向于强调行为动机、强调规则(礼或理;原始儒学重礼,新儒家重理,凌廷堪、阮元、孙星衍等清儒则复有以礼代理的主张②)的内在价值。并且,德性与德行之辩是儒家美德伦理学的一个重要组成部分,其论题包括:德行与德性的培养;德行与德性的确证;德性统摄德行;德性、德行与规则;如此等等。③这些方面,也许包含了儒家美德伦理学反作用于virtue ethics的可能性。

二 virtue ethics与人性论基础:彼得·辛格的批评西方当代伦理学家彼得·辛格(Peter Singer)为《大不列颠百科全书》撰写的“伦理学”词条已被视为现代经典,影响深远。这一条目涉及到对virtue ethics的批评。其概述亚里士多德伦理学云:

依亚氏之见,宇宙是一个等级结构,万物各有其功用(function)。理性存在者的生命是最高形式的存在。为这种生命形式服务,这是较低形式的存在者的功用。……与此相应,则有亚氏的人性论,以及由此抽绎出来的伦理学说。亚氏认为,一切有情众生,皆具内在潜能(inherent potention)。发展潜能是众生的本性。潜能合乎它们的生命形式,并构成它们的目的。然而人之潜能何在?亚氏以为,这相当于追问人之特采,而答案亦很显白,曰:理性能力(the capacity to reason)。故而人之终极目的即在于发展运用理性的能耐。倘能如此,一个人便是过上合其真性的好生活(well-living)。他还将明白,舍此之外,不可能有更值得一过的生存样态了。④

辛格接着指出亚氏伦理学所包含的若干谬误(fallacy),其中较严重的一点是:

亚氏以为,探究人性可以揭示人之所当为(ought to do)。考察刀,会发现它以切割为殊能,因此可以说,善刀(a good knife)就是善于切割的刀。同样,考察人性当能揭示人之殊能,并由此推知善人(a good human being)何谓。⑤这一思路将不会有意义,除非我们像亚氏那样认为,宇宙整体有其目的,在这由目的引导的万物序列中人居其一。如果不承认这种观点,而将人类视为盲目的进化过程的产物,那么,上述思路就大错特错了。诚然,刀有其殊能,它是为了某种特定的用途而被制造出来的,因此善刀就是能够很好实现这一用途的刀。但是,按照现代生物学,人不是出于任何心中的用途而被制造出来的。人性是自然选择的随机力量的产物。因此,如果没有更进一步的道德预设,人性不能决定人应当如何生活。⑥

在这里,辛格实际上向virtue ethics提出了一个重要问题:人性论能否为virtue ethics奠基?我们来看他的批评是否能够成立。

首先,辛格认为,亚氏对人之善的界说,依赖于亚氏的目的论的宇宙论。这一批评未必成立。麦金太尔已注意到,亚氏对善的理解固然以他的一般宇宙论为背景,但“这个一般宇宙论对亚里士多德的论证没有起多大作用”。“因为当他对善进行界说时,惟一依赖的是这样一个观点:理性行为是人所特有的实践,藉此便可以界说人类所特有的善。”①亚氏问:人的特殊活动(

第二,人不是像刀那样按照某种特定的用途被制造出来,因此不能像理解刀之善那样理解人之善。这一批评可以提醒我们注意“善”(good)的不同用法。摩尔曾对good进行分析,断定good是一种简单属性,尽管与黄色等简单属性相比,它是非自然的。万德勒(Vendler)则试图揭示good何以非自然的语法根据。通过分疏某人或某事被称为good的三种不同理由,他注意到亚里士多德既从马的功用理解马之善,又用同样的标准理解人之善。但是,怎样才算是一个善人?人的功用是什么?万德勒未能回答这些“超出语法领域”的问题。③尽管如此,我们仍可能基于不同的理由称述某人或某事之善,这实际上可以理解为,good有不同的用法,在“good”这个词的统一表象之下掩藏了深层的语法差异以及表现在语法差异之中的事质差异。④马之善(或刀之善)与人之善相同吗?辛格提醒我们,刀的特定用途来自制刀者的自觉理性,因此可以从功用的角度言说刀之善,但是,倘若“造人”的进化过程——恐怕也包括“造马”的进化过程——没有像人所具有的自觉理性,人何来特定用途?倘若人没有特定用途,就不可以像理解刀之善那样理解人之善。辛格的思路可能止步于此,但我们还可以进一步追问:如果不可以像理解刀之善那样理解人之善,那么,合法地思考人之善是否可能?刀之善与人之善的差别究竟何在?

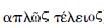

亚里士多德指明了一条思路。他认为,所谓“善事物”(

然而,以儒家伦理观之,亚氏思路对人与物之间关系的理解让人心存疑虑。强调人在宇宙中相对于万物的殊出地位,这在儒家传统中是一个基本倾向。如《礼记·礼运》:“人者,天地之心也。”宋儒周敦颐也说:“惟人也,得其秀而最灵。”①但是,这并非下述意义上的人类中心主义:人是唯一依其自身而为善者,人之外的物只有工具价值,只能作为人的手段而获得价值。在儒家看来,人是万物之灵,不是意味着人的便利优势,而是意味着人需要自觉担当的宇宙责任:不是物为人所用,而是人帮助物成其为物。这正是《中庸》二十二章所表达的参赞天地:

唯天下之至诚,为能尽其性,能尽其性,则能尽人之性,能尽人之性,则能尽物之性,能尽物之性,则可以赞天地之化育,可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

第三,人性是自然选择的随机力量的产物,因此,直接由人性之所是推出人之所当为是一种谬误。这里涉及一个根本性的问题:人性论能否为亚氏伦理学以及一般意义上的美德伦理奠基?辛格的回答是否定的。但是,他的进路颇可疑。首先,纵使能够用进化的盲目性或自然选择的随机性证成人性起源意义上的无目的性,仍不足以据此论说人性之所是,而问题的症结恰恰在于人性之所是。人性从何而来是一个问题,人性何所是则是另一个问题。以对人性之起源的探讨代替对人性之所是的探讨,我们可以称之为“起源还原论的谬误”(fallacy of reducing to origin)。

更为要紧的是,从人性之所是推出人之所当为,这实际上是一种特定的从“是”到“当(应当)”的推理。这一推理是否成立?我们不妨称之为人性层面的是-当问题(Is-Ought problem concerning human nature)。这个问题现在成为回答人性论能否为virtue ethics奠基的关键。

三 人性层面的是-当问题是-当问题无疑要追溯到休谟。用儒学提供的视角来看,是-当问题内在地关联着知行。休谟在《人性论》中区分“是”“当”,其根据实为理性对道德、知对于行的不生发原则:对于“是”的“知”来自理性,单有理性不能影响“行”,而“应当”则关乎“行”,因此,直接从“是”到“当”为不合法的逻辑跳跃,换言之,要从“是”推出“当”,则“必需加以论述和说明”②。休谟诚然提醒我们注意“是”与“当”之间的断裂(gap),但依其用意似乎并不认为这是不可弥合的断裂。实际上,在休谟看来,正是情感沟通了“是”与“当”、“知”与“行”。③

当然,根本问题还不在于“是”“当”之间的断裂(gap)是否可以弥合,而在于:此种断裂是否存在?如果存在,它在何种情形下存在?它无所不在吗?对于这些问题,安斯库姆《现代道德哲学》一文对“是”与“需”的讨论颇有启发意义。安斯库姆认为,一般说来,对于“所当是”(that such-and-such “ought” to be)或“所需”(that such-and-such “is needed”)的知不能直接影响行动。但是,有一种情形有待进一步深思。“就植物而论,从‘是’向‘需’的推论肯定没有丝毫的不可靠之处。”“当然,就植物所需要的东西而论,对一种需要的考虑只有当你想要那一植物欣欣向荣的时候才能影响你的行动”,换言之,这里的“需”仍属于“知”的层面,它必须经由“想望”(wanting)才能通达“行”。但是,“在你认为需要的东西与你想望的东西之间,就有某种必然的关联”,换言之,对自己的“所需”的“知”有其特别之处,它必然引发自己的想望并生发“行”。④

或许我们可以用儒家思想来补充安斯库姆的讨论。儒家常常以植物的生长隐喻人性。以孟子为例。孟子论“性”,有著名的“四端”之说。从字源上看,“端”,本作“耑”,《说文》段玉裁注:“古发端字作此,今同‘端’。‘端’行而‘耑’废。”《说文》:“耑,物初生之题也,上象生形,下象其根也。”⑤“端”的植物隐喻构成了孟子理解人性的本喻,或者说思维原型。结合安斯库姆对于植物的上述分析,我们可以推论说:人性之所是与人性之所需,二者并无隔阂。进一步看,人性之所需,正是自己的所需,而且还是根本性的所需,因此,对它的“知”必然引发自己的想望并生发“行”。概言之,人性,即为人依其本性之“所是”、人依其本性之“所需”或“所当是”,而对它的“知”必然引出人依其本性之“所当行”。经由“知”,从“是”到“当”一气贯下,并无隔阂或断裂。

在这里,这种以“性”(包括人性之所是与人性之所需)为认知内容的“知”有其特别之处。进而言之,就人性而言,也许更好的说法不是“知”而是“明”。王船山释《中庸》“诚则明矣”,以为“明非但知之谓也”,因为明“兼安行”。①明性,即知即行。对人性的知,不是获得对象性知识,而是觉解人性,觉解人之所是。对人之所是有所觉解,此人之所是即呈现为形式指引(formal index),将此形式指引自觉纳入自身的在世活动,“所是”成为“所当是”,“所当是”又牵引人的在世活动。因此,觉解人性,也就是获得了向着自身之在的意向、动力,甚至开始了向着自身之在的过程。换言之,“明性”也就成为人性的展开方式。②

在道德之域,基于人性层面之所“是”所引发的“所当行”可以说属于德行的范畴。这时,我们不得不注意上面曾提到的德行与德性之间的复杂关系。德行既是德性的外在确证,同时还会反过来影响德性(人性之所是)。就是-当而言,这种关系可以表述为,“是”引发“当”,“当”反作用于“是”。因此,“是”与“当”的沟通,不再是单向度的一气贯下,而是双向度的交互作用。基于此,人性展开为一个不断生成的过程,即王船山所谓:“性者生也,日生而日成之也”③。

在现代汉语中,“性”往往作为nautre、essense的译名得到理解,意味着在现象背后固定不变且决定着现象的某种东西。与此相应,英语世界也往往在nautre、essense的意义上理解中国传统文献中的“性”。“nature”出自拉丁文nascor,后者意谓的“I am born”使得nature通常被理解为某种先天的(innate)、于出生之顷被赋予的东西。④但是,葛瑞汉已经观察到,“中国早期思想家在讨论‘性’的时候,很少想到事物于其开端处所获得的固定不变的性质,除非他们在思考水之类的非生命;恰恰相反,他们所关心的是事物的发展:它自然而然,同时又只在不受伤害、滋养充足的情形下充分实现潜能。孟子尤其如此。他似乎从来没有把目光往后投向出生之顷,而总是朝前注视着持续生长所带来的成熟状态。”⑤葛瑞汉注意到“性”在先秦时期的过程义、生长义。船山“性日生日成说”回到了这一先秦传统。

性日生日成,因此,人性不是现成的,不是一出生就被确定的,非“一受之成型,而终古不易”⑥;恰恰相反,它未成而待成。人性有待于一个人自己去成就。在成就自性这件事上,每时每刻都是既济而未济,每时每刻都是战战兢兢,如临深渊,如履薄冰,死而后已。《礼记·檀弓》记载了儒家美德伦理的一个典范:曾子将死,起而易箦,欲得礼之正而终。一个人在通常所谓的“临终”时刻对自性的守持与培养仍然不敢有丝毫的懈怠,这是怎样一种担当!透过曾子,儒家伦理表达了自己的基本立场:成人,或者说美德修养是人性的内在要求。因此,我们可以说,至少在形式指引的层面,人性能够决定人应当如何生活。这样,我们也就以肯定的方式回答了由辛格对virtue ethics之批评所引发的问题:人性论能够为美德伦理奠基。

”,故又隐含“达至终点”之义,Loeb本Rackham即英译为“final”。“至善”语出《大学》“止于至善”。王船山曾释之曰,“‘止于至善’须一气读下,归重‘至善’一‘至’字。言必到至善地位,方是归宿,而既到至善地位,不可退转也。”(王夫之:《读四书大全说》,《船山全书》第六册,长沙:岳麓书社,1996年,第396页)

”,故又隐含“达至终点”之义,Loeb本Rackham即英译为“final”。“至善”语出《大学》“止于至善”。王船山曾释之曰,“‘止于至善’须一气读下,归重‘至善’一‘至’字。言必到至善地位,方是归宿,而既到至善地位,不可退转也。”(王夫之:《读四书大全说》,《船山全书》第六册,长沙:岳麓书社,1996年,第396页)