竹枝词,起源于古代巴渝间的民歌,《乐府诗集》:“《竹枝》本出于巴渝”①。唐代诗人刘禹锡成功地将竹枝词这种诗体从民间传至文人笔间,并基本确定了此后文人竹枝词创作的性质和功能——抒发情感、状写风物、记述时事、反映地方人民的日常生活等。上海地区的竹枝词也曾经十分壮观,不仅数量庞大,内容丰富,而且创作者众多,创作尤其集中于晚清民初。这正是西方列强入侵,中国社会转型的重要阶段,也是知识阶层从传统士大夫向近代知识分子转型的关键时期。五个通商口岸中最活跃的上海,当时处于中西文化冲突、交汇的风口浪尖,具有重要的地缘文化学意义,是中国近代思想文化的首发地,一批转型中的知识分子,通过雅俗共赏、易于流传的竹枝词,表达了他们的民族、文化、地域等思想观念。本文尝试通过对于此间流传的竹枝词中夷”“洋”等涉及民族观念词汇的语料库语言学分析,探究中西文化冲突来临时,向近代知识分子嬗变过程中的条约口岸知识分子民族观念的变化历程,体察引领中国近代思想文化发展的知识分子的长成及其与时代、地域的关系。

一在中外各国历史中,民族问题始终是萦绕不断的头等大事,而“夷夏之辨”无疑是中国历史上最受关注的。“中国历史上国家的统一与分裂状态常常是由于民族矛盾和民族战争引起的。因此,历代政治家、思想家均对‘夷夏’民族关系问题给予了极大的关注,并根据各自所处的时代状况与需求做出了相应的论述,由此汇成了一部源远流长的‘夷夏论’史。”②

含义丰富的夷夏观念与“中国中心观”相伴而生,肇始于先秦时期。“中国中心”在地域上是指以中原黄河流域为中心的地区,这里是华夏民族的聚居之地。《礼记·王制》曰:“东方曰夷,被发文身,有不火食者矣;南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不火食者矣;北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。” ①华夏族中原以外的其他族被称为“夷”、“蛮”、“戎”、“狄”等,认为夷蛮戎狄是一些穿兽皮披树叶生吃食有待王化的野蛮民族,这主要从文明差异和礼仪之别上来讲的,所以《论语·季氏》曰:“远人不服,则修德以来之。”颇有文化优越之感。到近代,“夷”的概念扩大,不再局限于周边近邻,而是兼指远隔重洋不在一个大洲之上的外洋各国,以及这些国家的人和事。如称外国人为“白夷”、“英夷”、“米夷”等,称外国船为“夷船”、“夷艘”,称外国官员为“夷酋”,在民间指称和公文用语中“夷人”、“夷语”等字样更是随处可见。这种称谓表面上看只存在地域和血统上的差别,实际上它更代表了一种文明的发展程度。由于古老的中国文明曾经经历过诸如汉唐极致、康乾盛世的繁荣,使得人们对外邦、外族产生了优越感,认为其他一切文明都无法与中国文明相比高下。②特别是明代朝贡制度形成后,“夷”“夏”卑尊泾渭分明。在晚清之前,中国自始至终认为自己是世界的中心。然而,从鸦片战争到中日甲午战争近60年间,这种自高自大的情形大为改观,“夏”从云端跌落至谷底,“夏”人实现了从“夷”到“洋”的艰难转变。③

最初统治阶层与西人在交往文书的用语方面,进行了数十年的语言官司。西人不满意清王朝带有蔑视含义的称呼,认为“夷”字是对他们的侮辱,要求停止使用。而清朝官员由于对世界形势缺乏了解,不肯变通。后来双方通过条约规定了文书往来中的平等权利,但是,在清王朝官员们的主观意识里,仇夷、鄙夷的心理并未改变。查阅道光、咸丰、同治三朝《筹办夷务始末》,“夷人犯顺”、“犬羊之性不值计较”、“夷酋”、“夷首”等语随处可见。④19世纪50年代,中法《天津条约》第51款规定:“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”⑤。从此,“夷”字的使用在外交文书中便由条约规定为其划上了句号。

知识界对夷夏观念的思考更趋理性。魏源《海国图志》中说:“夫蛮狄羌夷之名,专指残虐性情之民,未知王化者言之。……诚知夫远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯串今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之曰夷狄乎?”⑥魏源不仅承认夏有不如夷之处,而且主张师事夷人。这正是以文化上的文野之分判定夷夏的结果,强调了夷夏之间的互变。王韬的观点也如出一辙:“华夷之辨,其不在内外,而系于礼之有无也明矣。苟有礼也,夷可进为华;苟无礼也,华则变为夷,岂可沾沾自喜,厚己薄人哉?”⑦

“夷”“夏”之辨在上海地区也有正式反映,1862年,署上海县知县王宗廉晓谕合邑华氏,务各遵守《天津条约》示谕,凡遇各国兵民,只准称为外国人,不得再以“夷人”、“鬼子”等称呼。1870年《上海新报》刊出“中外两人免称夷”的评论,呼吁“凡我中外商民宜放开眼见扩大胸襟,扩充肚量,视天下如一家,乃于通商大有益也。”⑧夷洋关系在条约口岸已然变动。

二在“夷”“夏”之辨所代表的民族观念的历史变迁中,相对游离于古老内陆文化的限制和禁忌之外,处于中外文化交流最前沿的条约口岸这一特殊空间中的知识分子,表现得尤其敏感,也被称为“条约口岸知识分子”(intellectuals in treatyport cities),他们“在近代中国意义深远的思想和文化变革中担负了前驱先路的角色。因受儒家传统的熏陶,他们的文化底蕴是中国本土的。在‘条约口岸’特殊的文化环境中,在与西方人士的交往中,在日常生活的感悟中,他们初步体会到西方文化的真髓以及中西文化的差异。就民族情感而言,‘条约口岸知识分子’的内心常常怀有‘敏锐的耻辱感’。在感受到中西文化的本质矛盾和差异后,‘条约口岸知识分子’顺理成章地产生了危机意识、改革意向以及富强的追求。” ①这是近代国家社会转型时期的特殊群体,对中外民族关系、文化关系的思考,使他们走在了时代的前端,在中外文化比较、交流史上留下了耐人寻味的独特身影。

条约口岸为数不多,而“‘条约口岸知识分子’最先在江南孕育而生”②,上海迅速成为通商口岸中最为活跃的一员,它以海纳百川的胸襟拥抱了大量文化人士,这是一批艰辛的探索者,他们从风气未开到风气大开,从封闭的封建国家努力走向世界,通过别具一格的竹枝词的书写,为我们理解那个时代作了细致的笺注。

上海竹枝词集中涌现在清至民国期间,这几百年正值夷夏严重冲突。“言为心声”,这一时期喷薄而出的竹枝词正是解读当时知识者观念变迁的珍贵材料。上海地区已结集出版的竹枝词共八千余首③,本文试以之为对象,借用语料库语言学的分析方法,对竹枝词(包括诗下注)中带有“夷夏”观念的“夷”、“西”、“洋”,以及其他个别相关语词进行检索,通过人工整理的结果,直观地呈现晚清民初条约口岸知识者民族观念的演变。

从表 1中的数据可以清晰地发现,“夷”的使用频次大大低于“洋”、“西”或者其他“租界”、“外国”这类相对更中性的词汇。上海是五口通商之重镇,处于中外冲突、交汇的前沿,中性词汇使用频次高,表明夷夏大防观念在逐步消解,条约口岸知识分子对中国之外世界的理解增强。

| 表 1 竹枝词中涉及民族观念的词汇检索及频次 |

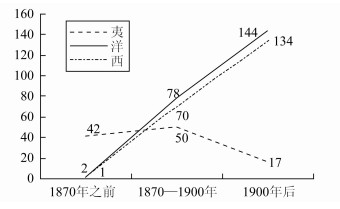

对外来文化的认知与理解不可能一蹴而就,需要时间去消化。由于夷夏冲突随着条约口岸的诞生而凸显,因此,表 2以上海1843年开埠为起点,大约每30年为一段,进行词汇检索。结果很明显,大约开埠初30年,风气初开,“夷”的使用比率非常高;及至20世纪初,风气大开,以“洋”、“西”的使用为主;其中,1870—1900这30年,风气渐开,“夷”“洋”混用较多,并且,仅一名外地来沪游客的一组竹枝词中就出现了39次“夷”。

| 表 2 不同时段竹枝词中涉及民族观念的词汇检索及频次④ |

据表 3,直呼为“夷”的人数少于“夷”“洋”交织使用者,更少于去“夷”用“西”或“洋”的人数。而且,需要格外注意的是,7名直呼为“夷”的竹枝作者中,除了浦文俊是嘉定人之外,有五位都是上海埠外人士,叶廷琯,江苏吴县人;孔断镕,山东曲阜人;吴仰贤,浙江嘉兴人;黄燮清,浙江海盐人;葛其龙,平湖人。另有黄钧宰,籍贯不详。

| 表 3 上海竹枝词中不同观念词汇使用人数对比⑤ |

由这三个列表可见,在西潮澎湃的条约口岸,知识者的“中国中心观”逐渐淡化,在中国传统文化和西方现代文化之间,这些知识者挣扎、徘徊。然而,随着时间的推移,他们对西方的认识与接受有了显著增强,他们比生活于非条约口岸的人们更加清醒地认识到中国的现实,意识到中外的差异,从而为条约口岸知识者向先进文化学习奠定了思想基础。

由于上海竹枝词的作者人数众多,成分复杂,不同时代、不同经历的作者,其民族观念差别很大,因此,还有必要对不同类型的知识者进行检索分析。

根据竹枝词作者们在竹枝词中的叙述,以及他们自身的身份经历,表 4大致将这些作者分成5种类型:传统保守知识者、传统开明知识者、介于中西之间的知识者、大力介绍西方的新型知识者,以及刚完成转型的近代知识分子。在每种类型的知识者中选取两名具有典型特征者为代表进行检索,虽然不同类型作者作品数量并不一样,但是各检索项目之间的相对比率是符合规律的。

| 表 4 上海竹枝词中不同类型知识者涉及民族观念的词汇检索及频次 |

传统保守知识者,以叶廷琯、吴仰贤为例;传统开明知识者,以秦荣光、秦锡田为例。就传统保守知识者与开明知识者而言,他们或是擅长吟咏的文人,都有诗文集传世;或是精通史学,是参与过史书或者地方志编纂的专家,如秦锡田,精研晋史,有《补晋史王侯表》、《晋异姓封爵表》,与修《上海县续志》,另著《梓乡丛录》、《上海掌故录》等;又或是朝廷中下层官吏,如吴仰贤,咸丰进士,官云南迤东道。即使那些没有担任朝廷官吏的作者,也都在当地十分有影响力和号召力,如秦荣光,尝偕汤学钊等创立三林书院,致力于教育与地方公益事业,为地方楷模。尽管不是现实政治体制的直接基础,却还是垄断教化的特殊阶层,是为现实政治和社会秩序服务的。这群知识者作竹枝词,也多是因为“以补志乘之缺,又何尝无裨世教也耶?”①无论居庙堂之高,还是处江湖之远,都体现出传统士大夫“为往圣续绝学,为万世开太平”的开拓及延续民族文化的使命感,但是由于对西方、对民族问题的不同认识,导致他们在传统“士”这一阶层再次分化。

介于中西之间的知识者,以王韬、袁祖志为例。他们是与传统文化渊源深厚但对西学也有相当认识的文化人,其思想文化呈现出一定的复杂性和矛盾性。他们一方面游历了泰西,对西方的科技、商贸以及政治体制都十分推崇,另一方面又坚持“器则取诸西国,道则备自当躬”②,他们还不敢贸然反叛封建制度,在传统与现代,东方与西方之间,这批知识者徘徊着。

大力介绍西方的新型知识者,以杨勋、颐安主人为例。杨勋,广方言馆的新式学生,后又受应宝时、丁日昌聘,入翻译馆任英语翻译;颐安主人,幼岁游庠,中年学贾,慕泰西各国之商政。他们所依附的是民族资产阶级,接受的是不同于传统私塾与书院的新教育,知识结构与封建士大夫已有明显不同,也更积极地摈弃传统的偏见而面向世界,热衷于发展民族工商业。

刚完成转型的近代知识分子,以朱文炳、刘豁公为例。他们都是辛亥革命的参与者,目睹过甲午海战、戊戌变法,亲手推翻了腐朽的封建王朝,为资产阶级立宪摇旗呐喊,他们把学习传播西方社会政治思想与救亡图存结合在一起,力求通过借鉴西方政治制度,以挽救中华民族的危亡。

根据表 4得出的数据,只称“夷”的传统保守知识者因循守旧,依然夜郎自大。同为传统“士”阶层的开明知识者,则已经开始直面西方民族,他们与介于中西之间的知识者一样,夷洋混用相对较多,因为他们的文化底蕴虽是传统的,但已经认识到传统路径的不足。而在大力介绍西方文化的新型知识者那里,“夷”的出现频次远远低于“洋”或者“西”,这些知识者因为亲身感受到西方文化某一方面的绝对优势,所以对西方民族相对尊重。至于刚刚转型完成的近代知识分子,他们经历过辛亥革命,写作的时代基本在民国,受来自西方的民主共和观念影响较大,所以中性化词汇的频次在他们自身的用语中,比率最高。他们也不像大力介绍西方文化的新型知识者般高调倡导西方文化,有时候他们也反思西方文化的缺失,所以偶尔也会使用“夷”字。总的来说,就对西方民族、文化的认知程度而言,后四类知识者都具备了近代视野,可以归入转型的早期近代知识群体。可见,对西方民族的认知程度与近代知识分子转型阶段是相关的。

三具体而言,这些词汇出现频次的不同,到底体现了晚清民初的知识者怎样的思想转型过程?揭示了他们怎样的心境?

(一) 直呼为“夷”与传统保守知识分子——儒家的“夷夏论”、“中国中心观”使然对于外国列强的认知,竹枝词中较早体现的是在叶廷琯《浦西寓舍杂咏》中。词中提及夷夏的有“文人命薄易消磨,夷馆三年一刹那。”又“三百夷兵新退贼,又看诸将叙从优。”诗下注:“今之夷场则真境也;夷场昔年筑馆;冬杪,浦东全陷,城乡居民及侨寓者大半迁避夷场。”①句句称西洋为“夷”。

吴仰贤的《洋泾竹枝词》亦如此,有“领事夷酋好身手”、“七朝膜拜静夷场”、“夷人观剧”、“夷场挑夫”、“夷书”、“夷语”等,“夷”可谓俯拾便是。吴诗中还以“番”指称西方民族,如“番妇春游面障纱”、“月给值番银二饼”②,番是“古代对边境少数民族的称呼”③,可见吴氏的中国中心观念之强。

又如黄燮清的竹枝词中,“夷”字高达15次之多,“夷族”、“夷楼”、“夷园”、“夷马”、“夷妇”、“夷女”、“夷门”等,不胜枚举。

叶廷琯与吴仰贤都有诗文集著,吴兼任朝廷官员,黄燮清也是道光十五年(1835)举人,咸丰十一年(1861),官宜都县,调任松滋。工乐府,能画,著有《国朝词综续编》、《依晴楼集》。可以说,叶廷琯、吴仰贤、黄燮清皆是典型的传统文人士子。他们口口声声直呼西洋列强为“夷”,明显是儒家的“夷夏论”、“中国中心观”使然,以为相对于朝贡诸国、“化外之邦”,中国仍是理所当然的“天下中心”、“天朝上国”。对西方民族的心理拒斥甚至蔑视,使得他们成为保守的知识派。

(二) “夷”“洋”交织与转型中的条约口岸知识分子——思想上的复杂性和矛盾性比上述作者稍晚的袁祖志、王韬,也喜作竹枝词,他们诗中流露出的夷夏观与这些传统知识者有所区别了。1872年《申报》刊发了袁祖志的一些竹枝词,涉及夷夏观点的有:“夷夏喧阗气郁苍”,“夷场戏馆名丹桂者,班皆北部,最擅胜场。”“夷街制自来火”,“出城便判华夷界”,“洋场无小便所”,“华洋司马神何倦”,“洋场风景若金吾”,④在袁祖志这里,有时称“夷”,有时称“洋”,似乎十分随意。袁祖志是清代文坛宿主袁枚之孙,擅长诗文。清咸丰时曾出任过县令、同知等职。后寓沪,先后为《新报》、《新闻报》主笔,对日持主战立场,主张维新图强。光绪九年(1883年),随上海轮船招商局前往欧美洲各国考察招商局业务。显然,袁祖志在深受传统儒学熏染的同时,又接受了西方文明的影响,故思想文化呈现出一定的复杂性和矛盾性,使得“夷”“洋”在其诗中交织出现。

像袁祖志一样“夷”“洋”夹杂使用的大有人在,辰桥《申江百咏》,“据光绪二年(1876)葛氏自刊本标点整理”①,写作时间与袁祖志差不多。其竹枝词中有“洋场西郊辟一巨区曰跑马场”,“西人又有赛船之举”,“夷妇皆白面细腰,善骑马。”又有“究是蛮方气节偏”②之语。邗江词客《沪游竹枝词》也说:“蛮邦却亦重朝端,衔命东来作使官。偏护国人无曲直,威信终是沐猴冠。”③有时“洋场”,有时“西人”,有时“夷妇”,又有时称之“蛮方”、“蛮邦”,这些变化多端的称谓透露出作者对于西方复杂的情感。

20多年之后,这种复杂的心情仍然笼罩着一些知识者,比如秦荣光。他的《上海县竹枝词》“作于光绪癸卯(1903年)秋冬之间”,中也出现了很多“夷”“洋”混杂的现象。“洋场景别一乾坤”,“道光夷祸中在年,进口先来英国船。观海塘游城市遍,留心测探计昭然。”“直待洋人与讲通,虚张声势破城功。”诗下注:“……陈阿林、潘小镜子等,由夷场先遁。” “五口通商始道光,北门租地辟洋场。法英美日兼俄德,次第分疆划界忙。”④诗中之称忽“夷”忽“洋”,让人目眩。秦荣光是晚清陈行的著名士绅,他一直关心乡土典故,重视地方知识系谱,热衷水利、慈善和教育等“地方公益”事业,作为转型之中、热爱家乡的近代知识分子,他的痛苦和选择是可以理解的。忽“夷”忽“洋”,正是新老思想之间的对抗和挣扎,这是生活在条约口岸的知识分子所特有的。

这一点,可以从外地来沪游客的诗中得到反证。一位外地游客作的一组《春申浦竹枝词》,从头至尾,“夷人”、“夷房”、“夷俗”、“夷妓”、“西夷”、“夷女”、“华夷”、“夷商”,开口闭口皆“夷”,这跟生活在内地,与西方事物思想接触较少,及一贯的“中国中心观”应该有很大关系。

(三) 去“夷”用“洋”与近代知识分子——更趋中性、理性《沪江商业市景词》作于光绪三十二年(1906),其作者颐安主人,因居沪地多年亲自体会到西洋技艺的先进,所以对西洋有一定的尊重,特作竹枝词启发国人。体现在竹枝词中有:“洋场十里地宽平,无限工商利共争。”“华洋涉讼有公堂,领事轮流会审忙。”“租界华官权已夺,应囚应罚外人操。”又有西商总会、西人赛菊、西人跳戏、西商灯会等诗。还有两首:“沪滨商务聚华洋,谁愿英人独主张。”“振兴操务保商家,练得精神百倍加。卫国卫身兼卫业,富强岂让泰西夸。”⑤作者明显已经抛弃了自大的“中国中心论”,放下“天朝上国”的架子,真正将其他国家与自己置于平等的地位,平和地以“洋”、“租界”、“西”等中性的词汇称呼之,对西方先进文化的认同不等于对西洋的谄媚,“谁愿英人独主张”、“富强岂让泰西夸”显示出很强的民族意识。同样,朱文炳撰成于宣统元年(1909)的《海上竹枝词》也是如此。“烟间闭歇尽抽签,租界居然禁令严。”“还多华捕欺同种,全仗洋人听指挥。”“中华男女尚防闲,笑彼西人礼法删。”“西洋少女发长垂”,“外洋妇女善谋生”,⑥以前的“夷妓”、“夷女”被朱称为了“西洋少女”、“外洋妇女”,“夷场”也为“租界”代替,这些新的称谓和修饰少了强烈的感情色彩,更趋中性、理性,反映出一种思想和心态的逐渐成熟,这是完成转型的近代新型知识分子意识的体现。“民国于今已半年,列强承认尚迁延。捕房新署诸民犯,安得关提复主权。”⑦这些民国知识分子甚至已经将西方国家定位为列强,思索的内容涉及国家民族“主权”,认识已十分清醒。

由是观之,竹枝词中“夷”“洋”称谓虽非判断民族观念的绝对标准,有些人或许是积淀了千百年的习惯使然,但毋庸置疑的是,中国之外的其他民族已经震撼了生活在上海这个条约口岸的知识阶层,只有意识形态上从传统的“士”转型为新型知识分子,才能从“夷”与“夏”、保守与开放的纠葛中超拔出来,积极地摈弃传统的偏见而面向世界,搭载西方先进文明的列车去启蒙图存。如果说,“夷”“洋”交杂是迫于国内外形势的压力,知识阶层与中国民众做出的被动反应,是势的所迫,那么去“夷”用“洋”则是知识阶层与中国民众自身思想开化做出的主动回应,是理的悟通。

四20世纪初,中国大地遭遇了有史以来的巨大沧桑与磨难,亡国之虞时刻刺痛着生活在思想中的知识分子,他们又借竹枝词唱起来哀婉愤怒的歌,流露出更加强烈的民族观念。

例如:余槐青《上海竹枝辞》中有:“半壁江山一担装,普天同愤说扶桑。轰然国货宣传日,仇货倾销满市场。”诗下注:“‘九一八’之后,沪人热烈抵制仇货。”①

又如李右之《六十年来上海地方见闻纪事诗》数首:

“领土台湾重海疆,求和卖国李鸿章。丰饶宝藏资强寇,拱手让人事可伤。”

“四明冢地谋迁掘,罢市罢工努力争。坚决甬民能一致,法人气馁允和平。”

“俄兵斧毙周生友,酗酒杀人律有常。领事持蛮商罢市,从轻发落主权妨。”

“洋泾浜畔两租界,水上主权载约章。英法合谋乘我隙,填浜筑路扩商场。”②

朱文炳《海上光复竹枝词》也唱道:

“美国名人丁义华,亦伤我国困烟霞。主权恢复方能禁,立会陈书论不差。”

“法界年年纪念开,张灯结彩满楼台。电车今也悬旗帜,我国旗还共插来。”

“欲强黄种报称黄,民国新闻统各方。鼓舞遍行东大陆,天空海阔太平洋。”③

“九一八”事件关乎民族存亡,割让台湾关乎领土主权,其他提倡国货、四明公所事件、俄舰水手酗酒行凶事件等,皆关乎民族自强独立意识,这些事件与“领土”、“主权”、“国旗”、“黄种”等字眼入竹枝,彰显了浓厚的民族色彩。

值得一提的是,当辛亥革命推翻了没落的大清王朝,满汉民族之差别意识重新抬头,“民国沧桑局变更,不糜银饷不劳兵。白旗城市都高挂,还我河山大感情。”④作者直接呼出“还我河山”这等充满民族对抗性的话语。民国元年(1912),亲身参加辛亥革命的朱文炳再作《海上光复竹枝词》,高呼:“回首朱明泪自潸,思宗殉国痛煤山。今朝纪念无多语,天道原来是好还。⑤这些描写生动地表现了作者内心世界的壮阔波澜。结束中国几千年封建统治的革命党人正是打着“排满”的旗号从事资产阶级民族民主革命的,他们将强烈的族类认同意识鼓作中国近代民族主义兴起的重要思想基础。尽管清初统治者意识到“治国之要,莫先安民”,早就强调“满汉人民,均属一体”,而且,近代民主革命家孙中山也从一开始的以“反满”为主要特征的反满兴汉、反对满洲贵族建立资产阶级共和国的狭隘民族主义,发展到后来的五族共和,思想认识逐步发展深化,但“扬州十日”、“嘉定屠城”成为一般汉族文人士大夫心中的阴霾,挥之不去。

可以说,在世变时亟的晚清民初,上海地区竹枝词的创作者的思想意识与时代发展以及上海开埠关系甚大,在特殊的开埠通商的地理空间,感觉敏锐的“条约口岸知识分子”在与西方直面交往的过程中,“天朝上国”观念受到了冲击,中外之间的“夷夏”大防逐步消解,开始由“夷”到“洋”慢慢转变。他们逐渐理解西方文化,自然地比较中西文化,在国家、民族的出路方面,在如何处理中外民族关系、文化关系方面,无意间充当了时代的先知先觉。固然,“条约口岸知识分子”得风气之先,思想观念较为先进、开放,但是中西文化的相知仍然是渐进的,他们一度在深厚的“传统”与诱人的“现代”中挣扎、徘徊。上海竹枝词中隐含的民族文化观充分体现出知识者意识中传统与现代的较量,以及知识者面临文化冲突时的犹豫与矛盾。雅俗共赏的竹枝词,一方面是知识者试图启蒙民众的工具,另一方面也成为展示他们内心世界的绝好语料。