20世纪60年代初期西奥多·舒尔茨(Thodore W. Schults)人力资本理论(Human Capital Theory)的诞生奠定了教育经济学的发展基础,在随后的50年中,教育收益问题一直是国内外教育经济学研究的主题之一。人力资本指一个人所拥有的在一定经济环境下的生产力属性,表现为凝结于个体身上的生产知识、技能与健康素质等的存量及水平总和。当代意义上的“人力资本”一词的使用可以追溯到1958年明瑟发表的《人力资本投资与个人收入分配》①,该文对人力资本投资与个人收入差异之间的关系进行了分析。除舒尔茨外,这一领域的开拓者还包括加里·贝克尔(Gary S. Becker)与雅各布·明瑟(Jacob Mince)等。人力资本理论认为人力资本与其他类型的资本一样,可以通过教育、培训、医疗等投资途径来提高质量与生产水平。其中教育是人力资本形成的最主要途径,教育能够通过提升人力人资本存量与水平来推动经济增长并提高个人收入。教育收益即是指一个人或社会通过教育增加所获得的收益;教育收益分为个人收益与社会收益,个人收益与社会收益又都包括经济收益与非经济收益。文中对教育收益的分析主要集中于个人收益中的经济收益部分,即个人因受教育水平的提高而获得的收入增加。

随着教育收益问题研究的发展,筛选理论(Screening Theory)与劳动力市场分割理论(Labor Market Segmentation)等也被借鉴到该问题的研究中来。筛选理论与劳动力市场分割理论关于教育对个人收入影响的内在机制问题的解释与人力资本理论并不相同。筛选理论认为教育的主要作用是对具有不同能力的人进行筛选而不是提高人力资本,教育的筛选功能优于生产功能而存在。由于信息的不对称性,个人能力难以在短时间内得到充分体现。而文凭能发挥反映个人能力的信号作用,受教育程度高的人代表具有更高的生产能力,更易得到雇主的聘用及理想的岗位与工资待遇。劳动力市场分割理论认为现实中的劳动力市场并不存在人力资本理论假设的统一的竞争性,而是存在着社会与制度等因素造成的内部分割属性,这使得不同人群在就业部门、就业岗位与工资收入等方面存在显著的差异。受教育程度的高低在很大程度上影响着受教育者就业的劳动力市场类型,从而影响其工资收入。

此外,家庭背景也可作用于个人收入。家庭的经济资本、文化资本与社会资本等会对个人的教育选择、教育资源获得、就业资源获得等产生影响,进而影响个人收入水平与教育收益。例如Russell W. Rumberger对白人和黑人男性的家庭背景与成年后经济地位的关系进行研究后发现白人男性的家庭经济背景对其成年后的经济收入有着直接的影响。①George Psacharopoulos采用收益决定因素路径模型分析了家庭背景对收入的影响后发现家庭背景与教育、个人能力等因素能解释个人收入的1/3。②

一 研究方法衡量教育收益的工具为教育收益率,教育收益率的常用估算方法为明瑟法。经典明瑟方程假定个人收入只受到受教育年限与工作经验的影响,将个人收入、学校教育年限和劳动力市场经历置入一个半对数形式的明瑟人力资本函数中来估算学校教育年限系数的取值,即明瑟收益率。明瑟收益率与通常意义上的投入产出比率不同,指的是教育的边际收益率,代表受教育程度每提高一年为受教育者所带来的个人收入提高的比例。现实中个人收入还受到文凭信号、职业因素与家庭背景因素等的影响,且在不同国家或同一国家的不同经济发展阶段这些因素对个人收入的影响程度存在着差异。通过将反映各影响因素的变量引入经典明瑟方程,并将模型回归结果进行比较分析可以看出各影响因素对教育收益的影响程度,这也有助于教育率收益数值背后问题本质的挖掘。文凭信号、职业因素、家庭背景对教育收益率影响的大小能够反映出教育筛选功能的强弱、劳动力市场分割程度的高低与家庭背景对个人收入影响作用的大小等。

研究采用的估算模型包括平均收益率测量模型与分阶段收益率测量模型。

(一) 平均收益率测量模型 1 经典明瑟方程| $ {\rm{ln}}\mathit{Y}{\rm{ = }}\mathit{a}{\rm{ + }}\mathit{bS}{\rm{ + }}\mathit{cE}{\rm{ + }}\mathit{d}{\mathit{E}^{\rm{2}}}{\rm{ + }}\varepsilon $ | (模型1.1③) |

模型1.1为经典明瑟方程,Y代表个人收入,S代表学校教育年限,E代表劳动力市场经历,ε为随机扰动项。b即为明瑟收益率,代表受教育程度每提高一年为受教育者所带来的个人收入提高的比例。在实际操作中劳动力市场经历通常用工作年限来衡量。由于个人收入一般随受教育年限的增加而提高,随工作年限的增加先增后减(年龄—收入曲线为上凸形状),因此通常情况下系数b,c,d的取值分别为正值、正值与负值。

2 平均收益率影响因素测量模型| $ {\rm{ln}}\mathit{Y}{\rm{ = }}\mathit{a}{\rm{ + }}\mathit{bS}{\rm{ + }}\mathit{cE}{\rm{ + }}\mathit{d}{\mathit{E}^{\rm{2}}}{\rm{ + }}\sum\limits_{J = 1}^1 {{e_J}{D_J}} + \sum\limits_{j = 1}^8 {{f_j}{J_j}} + \sum\limits_{j = 1}^7 {{g_j}{F_J}} {\rm{ + }}\varepsilon $ | (模型1.2) |

变量D用来测量文凭信号对教育收益的影响,可以用“最高学历是否完成来反映。

J代表职业因素,衡量指标主要包括就业区域(J1,东部、中部、西部)、就业地域类型(J2,城市、集镇社区、郊区、农村)、技术或职称(J3,无技术/无技术职称……高级技术职称)、国家行政级别(J4,无级别……副局及以上)、所属行业(J5,农业……军人)、工作单位主管/挂靠部门的级别(J6,无主管单位……中央)、单位类型(J7,个体经营……党政机关)、单位所有制性质(J8,国有或国有控股……外资)等。

F为家庭背景因素,衡量指标主要包括民族(F1, 汉……其他)、婚姻状况(F2, 从未结过婚……丧偶)、配偶平均每周工作时间(F3)、18岁时父亲的职业情况(F4, 户口性质……工作单位主管或挂靠部门的级别)、18岁时母亲的职业情况(F5, 户口性质……工作单位主管或挂靠部门的级别)、兄弟姐妹数量(F6)、18岁时家庭藏书量(F7)

(二) 分阶段收益率测量模型当S为受教育总年限时,经典明瑟方程估算得出的教育收益率即为平均收益率。对特定教育阶段收益率的估算还需要将S替换为一系列含不同教育阶段的变量,或对样本按照不同的教育阶段进行子样本抽取。为了便于比较文凭信号、职业因素与家庭背景三类影响因素对不同受教育程度人员的影响,这里采用抽取子样本的方法来进行分阶段收益率的估算。

1 分阶段收益率简单估算模型| $ {\rm{ln}}{\mathit{Y}_i}{\rm{ = }}{\mathit{a}_i}{\rm{ + }}{\mathit{b}_i}{\mathit{S}_i}{\rm{ + }}{\mathit{c}_i}{\mathit{E}_i}{\rm{ + }}{\mathit{d}_i}{\mathit{E}_i}^{\rm{2}}{\rm{ + }}\varepsilon $ | (模型2.1) |

其中i=1, …, 4,分别代表小学、初中、高中①、大学②四个不同的受教育阶段。变量Yi,Ei分别代表相应受教育程度人员的年收入与工作年限。Si为相对受教育年限,仅代表在最高受教育阶段所接受的教育年限。假设完成上一受教育程度所需接受的教育年限为S0j(j=i-1),以S0j为参照并将其定值为“0”,Si即为受教育总年限S与参照值S0j的差值。假定在我国完成小学、初中、高中受教育程度的规定受教育年限分别为6年、9年与12年,则S0j代表小学、初中、高中时的取值分别为6、9、12。bi为相应受教育阶段的明瑟收益率。

2 分阶段收益率影响因素测量模型| $ {\rm{ln}}{\mathit{Y}_i}{\rm{ = }}{\mathit{a}_i}{\rm{ + }}{\mathit{b}_i}{\mathit{S}_i}{\rm{ + }}{\mathit{c}_i}{\mathit{E}_i}{\rm{ + }}{\mathit{d}_i}{\mathit{E}_i}^{\rm{2}}{\rm{ + }}\sum\limits_{j = 1}^1 {{e_{ij}}{D_{ij}}} + \sum\limits_{j = 1}^8 {{f_{ij}}{J_{ij}}} + \sum\limits_{j = 1}^7 {{g_{ij}}{F_{ij}}} {\rm{ + }}\varepsilon $ | (模型2.2) |

Di、Ji、Fi分别为相应受教育阶段的文凭信号因素、职业因素与家庭背景因素变量。

二 样本数据描述研究采用的数据为《中国综合社会调查(CGSS)》2006年数据。调查采用分层的四阶段不等概率抽样:区(县)、街道(镇)、居委会、住户和居民,调查范围涉及全国28个省市。CGSS2006数据共包含样本量10 151个,其中城市样本6 013个,农村样本4 138个。假定我国的统一退休年龄为60岁,将样本年龄数据限定在18-60岁之间并对关键变量数据进行详细检查整理后最终确定的有效样本量为7 732个;其中男性样本与女性样本分别为3 730与4 002个;城市样本与农村样本分别为4 416与3 316个。由于CGS2006数据样本量足够大,因此对分阶段收益率的估算采用抽取子样本的方法不会影响到估计的有效性。同时根据不同受教育程度分离出的子样本数据运用在各模型中又是基于自变量的样本选择,属于外生样本选择,也不会影响参数的无偏和一致估计量的获得。

调查数据中“从上小学开始算起共接受学校教育的年数”能准确反应教育年限“S”。工作经验“E”用工作年限来表示,其中从事农业生产活动劳动者的工作年限为“2006-第一次从事农业生产活动时间”;工作人员的工作年限为“2006-工作经历开始的时间”。收入“Y”可以通过“2005年个人全年总收入”一项调查数据获得。

| 表 1 样本特征描述 |

受教育程度为文盲、小学、初中、高中、大学的子样本量分别为611、1 613、2 778、1 839与891,平均年龄分别为47.44、44.12、39.82、38.77与34.07,平均年收入分别为3 591.84、4 769.99、8 994.48、15 300与22 900元。子样本的平均年龄随受教育程度的提高而逐渐降低,体现了近几十年内我国教育事业逐步发展的成果。平均年收入随受教育程度的提高而大幅上升,受教育程度与个人收入之间呈现出了明显的正相关性,说明教育对个人收入具有明显的促进作用。

三 估算结果分析 (一) 平均收益率估算结果 1 经典明瑟方程估算结果采用最小二乘法(OLS),运用模型1.1对样本数据进行回归的结果为:

| 表 2 平均教育收益率估算结果—模型1.1 |

模型1.1回归结果统计中的F检验相伴概率值ρ均小于0.05,说明模型整体线性关系显著。从调整的判定系数R2的值可以看出模型中自变量对因变量的解释程度为26.6%—32.3%。由模型1.1估算出的我国的总体平均教育收益率为14.3%,说明受教育程度每提高一年能使受教育者的总收入提高14.3%;其中男性平均教育收益率为13.1%,女性平均教育收益率为14.2%,女性收益率高于男性1.1个百分点。总体与男性的工作经验(E)、工作经验平方(E2)与个人收入均存在显著的线性关系,且E与E2的系数分别为正值与负值,说明总体与男性的个人收入随着工作年限的增加呈现出了先增后减的态势。女性的E与E2与个人收入线性关系则不显著,说明工作经验对女性个人收入的影响不明显。

2 平均收益率影响因素测量模型估算结果在经典明瑟方程中引入文凭信号、职业因素与家庭背景因素变量,运用模型1.2对总体、男性、女性的平均教育收益率进行估算的结果为:

| 表 3 平均教育收益率估算结果—模型1.2 |

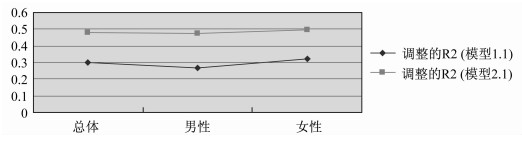

从表 3统计结果可以看出我国的教育收益受到了教育年限与工作经历以外因素的重要的影响,且与女性相比,男性的教育收益受到的影响程度更大。在模型中引入文凭信号、职业因素与家庭背景因素后调整的R2值显著上升,自变量对因变量的解释程度分别提高到了48.1%、47.4%与49.4%,比模型1.1的估算结果分别提高了59.27%、78.20%与52.94%。总体、男性、女性的平均教育收益率也分别降低为5.5%、4.6%、4.8%,这是更接近于真实收益率的估算结果。

|

图 1 调整的R2对比-平均教育收益估算 |

为进一步具体分析各影响因素对教育收益的影响程度,将各因素具体控制变量的显著性统计如下:

| 表 4 控制变量显著性统计—模型1.2 |

从可能对平均教育收益产生影响的角度而言,在文凭信号、职业因素与家庭背景三类因素中,职业因素对平均教育收益的影响最为显著,其次是家庭背景,再次是文凭信号。

文凭信号对总体、男性与女性平均教育收益的影响均不显著。在对总体、男性与女性教育收益估算结果中“最高学历是否完成”变量t检验的ρ值分别为0.727、0.101与0.279,均高于0.05的显著性水平。可以看出整体而言在我国的劳动力市场上并不存在文凭信号对个人经济收入的实质影响,教育的筛选功能可能更多地仅体现于求职与招聘环节。

职业因素对教育收益产生了非常重要的影响。在各具体职业因素中,就业区域、就业地域类型、技术或职称、所属行业均对总体、男性与女性的平均收益具有显著的影响,说明我国的不同地区、不同行业之间等存在着明显的劳动力市场分割。如模型1.2对总体数据的回归结果显示在教育年限、工作经历等其他变量一定的情况下,东部与中部地区的个人收入分别比西部地区高43.48%与2.43%①。在各就业地域类型中,郊区的个人收入最高,比农村地区高出107.51%;其次是城市与集镇社区,分别比农村高出70.74%与52.34%。随技术职称级别的升高,个人收入也相应提高,高技术职称、中级技术职称、低技术职称人员的个人收入分别比无技术及职称人员的个人收入高64.54%、32.84%与21.65%。所属行业对个人收入的影响也非常明显,其中房地产业与金融业的个人收入最高,分别高于农林牧渔业157.28%与129.79%。

国家行政级别仅对总体与男性的平均收益影响显著,对女性的平均收益影响不显著;如总体来看正科级人员比无级别人员的个人收入高75.07%,男性正科级人员比无级别人员的个人收入高83.68%。

工作单位主管/挂靠部门级别、单位类型、单位所有制性质对总体、男性与女性个人收入的影响均不显著,说明在我国的劳动力市场上不同级别、不同类型与不同所有制性质单位之间的劳动力市场分割程度不再明显,这也反映出了我国经济体制改革的巨大成效。

影响教育收益的家庭背景因素主要为家庭文化资本。变量“18岁时家庭藏书量”对总体、男性与女性教育收益均表现出显著,且估算结果显示家庭藏书量每多一本对个人收入增加的促进比例分别为6.08%、4.92%与7.90%。说明家庭的文化资本对教育收益具有明显地促进作用。

民族对总体与男性的教育收益影响显著,对女性的教育收益影响不显著;汉族总体的平均收益比少数民族高8.76%,汉族男性的平均收益比少数民族高17.47%。“18岁时父亲的职业情况”中的“18岁时父亲单位类型”与“18岁时父亲工作单位主管/挂靠部门级别”对总体与男性的教育收益影响显著,如总体来看父亲在党政机关工作人员的个人收入比参照组“父亲单位类型-无单位类型”人员的个人收入高27.38%。父亲职业情况中的其他的因素与母亲的职业情况则对子女的教育收益不存在显著的影响。因此,家庭的社会资本与经济资本对子女教育收益的提高具有一定的正向作用。女性教育收益除受到“18岁时家庭藏书量”的影响外还主要受到婚姻状况与配偶平均每周工作时间的影响,如已婚女性比未婚女性的个人收入低10.08%,配偶平均每周工作时间越多女性的个人收入则越少,可以看出家务的负担等确实阻碍女性教育收益的实现。

(二) 分阶段收益率估算结果 1 分阶段收益率简单估算模型估算结果运用模型2.1对样本数据进行回归得出的分阶段收益率估算结果为:

| 表 5 分阶段教育收益率估算结果—模型2.1 |

从回归结果可以看出总体而言小学、初中、高中、大学的分阶段收益率分别为7.9%、19.3%、18.6%、15.3%。男性小学、初中、高中、大学的分阶段收益率分别为7.1%、14%、17.1%、16.3%,女性小学、初中、高中、大学的分阶段收益率分别为5.5%、22.6%、19.7%、14%。总体来看E与E2只对大学受教育程度人员的个人收入影响表现出显著;分性别来看E与E2只对男性个人收入的影响显著。可见在我国当前的劳动力市场上,工作经验对个人收入的促进作用更多地体现在高学历人群与男性人员的身上。

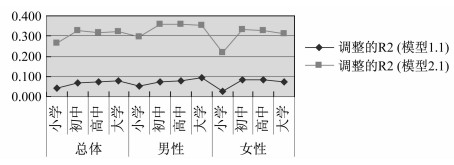

2 分阶段收益率影响因素测量模型估算结果将文凭信号、职业因素与家庭背景因素引入分阶段收益率估算模型后R2的值大幅提高,总体、男性与女性的分阶段收益率均得到了降低。说明分阶段收益率也受到了各影响因素的重要影响。

与模型2.1回归结果相比,总体、男性与女性的小学教育收益率均不再显著。总体初中、高中、大学的教育收益率分别降为了7.1%、6.7%、8.3%;男性初中、高中、大学的教育收益率分别降为了4.8%、4.8%、9.1%;女性初中、高中、大学的教育收益率分别降为了7.2%、6.7%、6.8%。

| 表 6 分阶段教育收益率估算结果—模型2.2 |

|

图 2 调整的R2对比-分阶段收益率估算 |

| 表 7 控制变量显著性统计—模型2.2 |

从对模型2.2估算结果的变量显著性统计可以看出文凭信号对大学受教育程度人员的教育收益率影响显著,对小学、初中、高中受教育程度人员的教育收益影响不显著。在受教育年限、工作经验等其他变量一定的情况下,总体、男性与女性中取得大学学历人员的个人收入分别比未取得大学学历人员的个人收入高40.21%、62.42与14.8%。因此,教育在我国高端的劳动力市场上确实存在着一定的筛选功能, 且在男性身上体现的更为明显。

对分阶段教育收益影响最大的依然是职业因素。在各职业因素中,就业区域、就业地域类型、技术或职称、所属行业仍然对各阶段教育收益均存在显著的影响。国家行政级别则只对总体与男性的高中及大学阶段教育收益影响显著,工作单位主管/挂靠部门级别、单位类型、单位所有制性质则只对男性小学及初中阶段的教育收益影响显著。

整体来看高中阶段的教育收益受到家庭背景因素的影响最多,其次是大学与初中,小学阶段则最不易受到家庭背景因素的影响。在各家庭背景因素中,“18岁时家庭藏书量”几乎对各阶段教育收益均存在显著的影响。民族因素只对男性低学历人员的教育收益存在影响,对男性高中以上学历人员与各阶段女性的影响均不显著。“18岁时父亲的职业情况”与“兄弟姐妹数量”对高中与大学阶段的教育收益影响显著,对小学及初中阶段的影响则不显著。其中“18岁时父亲的职业情况”各变量中起重要作用的主要是“父亲单位类型(党政机关)”,反应出家庭社会资本对子女的教育收益产生的显著作用。

四 研究结论通过以上研究,可以得到以下结论:

第一,运用经典明瑟方程估算得出我国总体、男性与女性的平均教育收益率分别为14.3%、13.1%与14.2%,运用分阶段收益率简单估算模型估算得出我国男女性总体的小学、初中、高中与大学阶段的教育收益率分别为7.9%、19.3%、18.6%与15.3%。将文凭信号、职业因素与家庭背景因素引入模型后,运用平均收益率影响因素测量模型估算得出我国总体、男性与女性的平均收益率分别降为了5.5%、4.6%与4.8%,运用分阶段收益率影响因素测量模型估算得出我国男女性总体的小学、初中、高中与大学阶段的教育收益率分别降为了不显著、7.1%、6.7%与8.3%;这个估算结果更接近于我国真实的教育收益率。

第二,引入文凭信号、职业因素与家庭背景因素后,平均收益率与分阶段收益率估算模型的拟合度均得到了大幅度地提高,说明整体来看这三类因素对我国的教育收益存在着重要的影响。

第三,在文凭信号、职业因素与家庭背景三类影响因素中,职业因素对教育收益的影响最为显著,其次是家庭背景,再次是文凭信号。在各具体职业因素中,发挥主要作用的是就业区域、就业地域类型、技术或职称、所属行业,说明我国地区之间、城乡之间、行业之间存在着明显的劳动力市场分割;除对男性小学、初中阶段有影响外,工作单位主管/挂靠部门级别、单位类型与单位所有制性质对其他类别的教育收益的影响均不显著,说明在我国的劳动力市场上不同级别、不同类型与不同所有制性质单位之间的劳动力市场分割程度已不再明显,这也反映出了我国经济体制改革的巨大成效。影响教育收益的家庭背景因素主要为家庭文化资本,“18岁时家庭藏书量”几乎对所有类别的教育收益均存在显著的促进作用;家庭的社会资本与经济资本对子女的教育收益也具有一定的正向作用,主要体现在“18岁时父亲单位类型”与“18岁时父亲工作单位主管/挂靠部门级别”对个人收入的影响;女性教育收益还受到婚姻状况与“配偶平均每周工作时间“的影响,可以看出家务负担等确实阻碍女性教育收益的实现。文凭信号对大学受教育程度人员的教育收益影响显著,对其他阶段的教育收益影响不显著;说明教育在我国的高端劳动力市场上确实存在着一定的筛选功能, 且体现在了个人收入方面;对其他教育阶段的筛选作用可能仅存在于求职与招聘环节。