关于社区外来者的涌入,从大量乡城迁移人员进入城市以来就不是一个新问题了。但是随着这股迁移热潮的升温和再升温,这一问题却愈发显现其重要性。从乡城迁移群体在上海中心城区的分布来看,相对集中地分布在内、外环线间的区域内,其人口密度呈现出由中心向外递减的同心圆圈层变化(高向东,2003)。除了一部分人居住在建筑工地或工厂宿舍之外(这里,居住行为被作为生产行为的一个部分得到集中管理),大部分迁移者出于对房租消费和乡土关系网络的考虑,选择居住在同乡人相对集中的边缘社区,位于市中心的棚户区和城郊结合的周边地区成了他们主要的居住场所(陈映芳,2004)。这样的居住模式使得“社区混居”不可避免(赵晔琴,2009),而在混居过程中出现的各种问题也势必成为各方关注的焦点。

本文想要探讨的问题是,在社区“混居”的背景下,本地居民是如何应对社区外来者的涌入的?面对大量的社区陌生人,本地居民有何反应?他们的行动选择对社区演变有何影响?芝加哥学派的侵入/接替的社区变迁模式能否为中国下层社区中的这种演变过程提供一个新的解释路径?

(二) 关于“先占者与局外人”的说明“先占者与局外人”概念最早是由德国社会学家埃利亚斯(N. Elias)在其著作《先占者与局外人:对社区问题的一项社会学调查》(The established and the outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems)中提出的①。埃利亚斯研究了先占群体与外来者在当地社区中存在的紧张关系,这种紧张关系构成了一个微观世界,涵盖了种族、族群、阶级和社会性别关系在内的一系列社会学形态。埃利亚斯认为,污名化的机制、闲言碎语、权力的垄断、集体幻想以及“我们/他们”的形象强化了社会划分。“先占者/局外人”理论表明,群体成员的社会习性与这些群体之间不断变动的权力密切相关。在社区中,先占者与新来者之间有着明显的分异,并且后者常常被看成是外群体(N. Elias, 1965)。

在埃利亚斯之后,“先占者与局外人关系理论”成为社会科学领域中一个重要的研究范式,波及社会学和社会科学各分支学科。该书中的大量概念,诸如,集体污名、反集体污名、形象(image)、老(oldness)与新(newness) (指资格、居住时间等)、网络(networks)、凝聚力(cohesion)、权力、集体幻想、形构、认同化(identification)、偏见等等,在社会科学中被广泛运用于分析都巿问题、工人与农民的文明化问题、福利国家的兴起与转型、种族与种族关系、男人与女人、同性恋与异性恋等等。

(三) 关于“移民与居住”的研究二十世纪二三十年代,以研究都市社区闻名于世的美国芝加哥学派主持研究了芝加哥逐渐都市化的过程,用来说明美国城市的社会结构和动态变化。在研究过程中,这个学派以芝加哥市内的犹太人聚居区、波兰移民区、贫民聚居区、上流阶级邻里等作为单个小社区进行深入调查和分析研究②。

五六十年代,出于对城市移民问题和住房的关注,一些法国城市社会学者开始把研究旨趣对准移民集中的居住区。P.-H.Chombart de Lauwe(1960)是第一个对移民集中的大建筑群(grand ensemble)进行经验研究的学者。他认为,不同社会类别群体的共同居住对邻里关系、子女教育、家庭结构的演变以及青年群体的发展都有很明显的作用。物质条件的差异在使用行为和空间适应中得到延伸,一开始并不存在的隔离就自发产生了。T.-C. Chamboredon和M. Lemaire(1970)研究了大建筑群中的空间邻近和社会距离问题。他们指出,大建筑群中出现了一个不受传统阶级划分束缚的新社会,它由不同心理特点的新居民组成。对大建筑群这一共同居住模式的研究为之后的各项经验研究奠定了理论和实证的基础。此后,以混居区为田野的个案研究成果在法国学术界不断问世(M. Pinçon, 1977; De Rudder V, 1987; P. Simon, 1992)。

而在我国,关于乡城迁移人员的城市居住问题在上世纪九十年代以来也正在逐步被重视起来。在已有的经验研究成果中,我们可以看到一些相关的情形描述和问题分析,如北京的浙江村(王汉生等,1997;项飚,2000)、广州的城中村(李培林,2004;蓝宇蕴,2005)等等,这些具有代表性的实证研究基本上可以表明目前国内民工集中居住区的研究趋势。而近几年,上海的一些学者也开始对进城民工的居住问题表示关注(陈映芳,2004;2006)。

此外,笔者在近年来的相关研究中,曾就对农民工的城市居住问题进行过讨论,包括外来民工的进入对本地居民日常生活的影响、乡城迁移者的市民待遇与居住权问题,以及本地居民与外来民工社区混居实践的可能性分析等等(赵晔琴,2006;2008;2009)。笔者认为,以往的研究重点大都是以乡城迁移人员为主,而忽视了被侵入者(本地居民)的感受和认同过程。基于上述考虑,在本文的研究脉络中,笔者将以被侵入社区的“本地居民”为主要研究对象,探讨在外来者进入社区的背景下,本地居民的应对策略与认同接受过程。

二 “退出一呼吁一忠诚”理论:一个经济学的解释路径“退出一呼吁一忠诚”理论是美国著名经济学家赫希曼(Albert O. Hirschmann)于20世纪70年代初提出的。赫希曼在1970年出版的《退出、呼吁与忠诚——对企业、组织和国家衰退的回应》(Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states)一书中提出了一个经济学的解释框架。该理论认为,面对产品的质量下降,人们存在三种可能的反应:1、退出,转向另一种产品;2,呼吁,即向生产商抱怨并试图说服他们提供更好的产品;3,对此无动于衷,任由其发展(卢昌崇译,2001)。

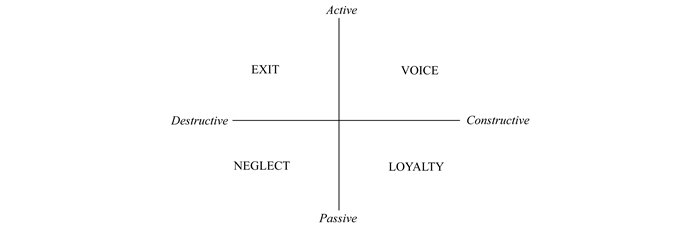

在赫希曼之后,这一理论被广泛运用于解释各种经济现象。其中,最主要的是用赫希曼的解释框架对个人与组织的“关系”进行经验性的解释。Caryl Rusbelt等研究者提出了“退出、呼吁、忠诚和忽视”模式(EVLN)。这一模式表现为两种潜在的心理特征,即主动—被动维度和肯定—否定维度。在这里,个体类型被划分为四种类别:即呼吁者(主动—肯定),退出者(主动—否定),忠诚者(被动—肯定)以及忽视者(被动一否定)(Rusbelt, C., 1986; Rusbelt & Lowery, 1985)。

|

图 1 EVLN模式(Lyons et al., 1992) |

这个模式中使用的“忠诚”概念不同于赫希曼的原概念。在赫希曼这里,忠实是一种不可见的心理变量。而在Rusbelt提出的模式中,忠实是一种行为反应。不可见的心理维度是主动/被动和肯定/否定兼而有之的。

在政治科学中,这个解释框架也得到了相似程度的应用。David Lowery和他的同事运用这个解释模式对美国两个城市中人们对当地政府服务的满意情况作了研究(David Lowery etc, 1992)。但是,Dowding等人认为,大多数研究只是把“退出”和“呼吁”作为分析的标签,而忽视了“忠诚”(Dowding Keith, etc, 2000)。因此,Dowding和John提出了3E3VL(Three Exit, Three Voice and Loyalty)的解释框架,即三种退出,三种呼吁以及忠诚(Dowding, Keith & Peter John, 2007)。该框架从两个主要方面修改了赫希曼的模式。首先,它把退出和呼吁类别分成了三个个别的反应。其次,它把这个不可见的心理变量变成了一个可以观察到的结构性变量,即如果人们与某一领域有联系,那么,他就会忠实于该领域。

在我国有关赫希曼的“退出、呼吁与忠诚”理论在揭示各种经济现象和组织运作中也得到了普遍的运用和发展,如对国内高层次人才流动的信任机制问题(万举,2003);转型期中国地方政府间竞争问题(刘亚平,2006)等。但是,将该理论运用到社区分析中却并不多见。本文中,笔者尝试将经济学上的这种“退出—呼吁—忠诚”理论运用到本地居民对外来者进入社区之后的不同反应的分析中,以此来分析本地居民应对外来者进入社区的种种行动选择。

三 外来者的进入与本地居民行动选择的类型化 (一) 个案说明元和弄①位于上海市普陀区境内,南临苏州河,西南面与某大学为邻,东面原为上海较大的棉纺织厂,现已建成新式住宅小区。元和弄占地约22.34万平方米,住房以砖木结构棚户简屋为主。上个世纪40年代仅有少数人居住,当时周围主要是菜地,房子也均为草房。那时,大量的江浙农民由于诸如自然灾害等种种原因大量涌入上海谋生,他们用毛竹、藤条等在苏州河沿岸搭起了简易的棚户。

|

图 2 元和弄鸟瞰图 |

所谓的“本地居民”,主要是指社区的第一代移民及其后代。他们主要是解放前后来自浙江的移民。1958年户籍制度建立后,这些迁移者获得了上海户口和作为上海人的身份。作为社区的定居者,几十年来,他们已经形成了一定的文化认同和身份认同。2000年开始,随着元和弄周边小区的改造,大量的外来民工涌入元和弄,使得社区人口结构发生了巨大的变化。一部分本地居民购房后搬离社区,使得社区中外来人口的数量迅速超过了本地居民的人口数量。根据元和弄居委会的不完全统计,2003年元和弄共有住户1 622户,总人数4 689人。2001—2003年期间,共搬出去382户,实际居住为1 240户。紧接着几年来,本地住户还在不断减少,而外来的房客数量却一路攀升。截至2006年底,居住在小区内的外来人员将近4 000多人,出现了明显的人口倒挂现象。

(二) 本地居民行动选择的类型化分析社会学界关于城市社区研究最有影响力的理论和方法之一就是城市社区邻里关系的研究。1921年,帕克在描述标志着本地群体与移民之间相互作用的解体—重组过程时,把这个过程分为四个阶段,即敌对、冲突、适应和同化。每个阶段与前一个阶段相比都是一个进步。敌对是最初级的相互作用,它是普遍的和基本的,是没有社会接触的相互作用。冲突是个人意识到他们处于敌对状态时的表现,是有意识的并把个人深深地牵扯进去。适应是一种社会现象,涉及到由群体作载体的一般意义上的文化、社会习俗和技术。在适应阶段,各群体共存,虽然仍是潜在的对手,但却接受彼此的差别。同化阶段中,群体之间的差别消失了,各自的价值观念混合在一起(阿兰·库隆,2000)。按照赫希曼的经济学模式,我们可以将本地居民应对社区外来者的行动选择进行经验性的解释。

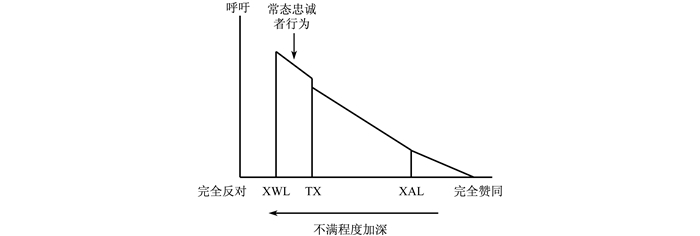

当社区的质量从右向左滑落的时候,成员们将尝试着施加影响作用以改变或扭转这种滑落的趋势,而随着不满程度的加深,成员们施加影响作用的力度也将变得越来越强烈(见图 3)。当社区的质量滑到XAL(Exit in the Absence of Loyalty),出现了无忠诚者的退出。这时,忠诚者将扮演一个滞缓退出的角色,他们感受到了社区的衰败,不断地向居委、邻里反映情况,以求改变现状。因此,呼吁的函数在此形成了一个拐点,其后,曲线变得陡峭。随着社区质量的进一步下滑,即到TX(Threat of Exit)的时候,成员会以退出威胁作为要挟的手段,这个时候呼吁已经中断。最后,当社区质量滑落到XWL(Exit with Loyalty)时,忠诚者也开始纷纷退出社区。

|

图 3 对社区不满程度日渐提高下忠诚者的行为 |

1.退出。在赫希曼看来,退出和呼吁是针对质量下降的产品,其目的是为了要求更好的产品和服务。而在棚户区这里,外来者的大量集聚使得社区质量明显下降,各种随之而来的社区问题(治安、卫生等)成了本地居民抱怨的主要方面。在这样的情况下,部分居民选择退出原居住区。

张出生在元和弄,从小就在弄堂里长大的她对这里特别的熟悉,邻里之间的关系也很和睦。2000年前后,张和丈夫商量着搬出了小区,住进了一套老式的公房。张的决定与外来者的进入不无关系,她这样向我讲述个中理由,“以前这里都没有外地人的,九十年代中旬开始这里有外地人了,近两年特别厉害,外地人到处都是,赶也赶不走得。他们把弄堂弄得一塌糊涂的,进也进不来的。说实话,现在要我搬回来住,真的是不愿意的……”(访谈于2005年)。

另一位同姓的张女士也这样向我讲述。因为家里原来条件不错,手头也比较宽裕,所以趁着外地人进来不太多的时候就搬出了小区,“要是你没有在这里呆过,肯定很难生存下去的。本来这里环境就不是太好,再加上这么多外地人进来,唉,实在是没有办法”(访谈于2005年)。

事实上,这样的想法在本地居民中十分普遍。有关政治参与的研究认为,一个人的教育和社会经济地位越高,那么,他参与政治的可能性越大。其中的一个解释原因就是相对的参与成本。参与成本越低,参与的可能性越大。同样,对某些人来说,退出和呼吁的成本相对较低,他们就倾向于退出或者呼吁。这可以解释,为什么一些人主动搬离社区,而另一些人却表现得很消极无奈。然而,当客观情况受到控制,我们发现,结构性变量很难解释这种积极/消极的心理学维度。本地居民不堪忍受外来者的社区侵入,纷纷选择退出社区。对他们而言,选择退出的成本明显要低于继续留在社区与外来者共同生活所需要付出的成本。

2.呼吁、表达。如果说外来者进入元和弄是本地居民退出社区后刺激租房的结果,那么,外来者进入之后,各种潜伏的矛盾却是本地居民始料未及的。

A:我们门口这里的阴沟脏得很,这些外地人在阴沟里大小便,有专门的厕所他们不用,弄的这里一塌糊涂。你和他讲,有些人不听,还和你吵,白天不和你闹,晚上就和你搞,半夜里打碎你的窗子,砸你的门。我自家灶间的小门就被外地人砸坏过,后来我自己用两块木板钉上去的。隔壁人家也被砸掉窗子,起来又看不到人了,我们找谁去啊?!和居委会的人讲,他们又说你没有当场抓住人,他们也没办法的。(秦,65岁,小学文化、退休工人,访谈于2004年)

B:元和弄的外地人多,清洁工作搞得一塌糊涂。前面有家人家,他们的房客在走道里堆起煤球、煤饼,弄的路也不好走。这本来是空地,居民们晚上乘乘风凉的,现在搞得不像样。你和他去讲,他还有道理了,“我是出钱在这里住的,就可以放东西。”所以我们一般不与外地人打交道,碰到问题就找房东。这些人吃的东西到处乱扔,门一关往外一扔,一点不讲卫生的。他们有厕所不上,把小便池变成大便池,周围也搞得一塌糊涂,卫生实在太差,差得吓人。居委会也管不了。(夏,70岁,初中文化,退休工人,访谈于2005年)

外来者进入引发的矛盾不仅出现在本地居民与外来者之间,而且也出现在本地居民内部,其中房东与非房东之间的矛盾极为突出。房东群体和非房东群体是外来者进入元和弄之后,本地居民内部分化出来的两个群体。自从租房成为元和弄房东群体的一大副业之后,各种因外来者而产生的纠纷在本地居民之间不断出现。房东与房客的利益链关系使得房东在某种程度上成了自家房客的代言人。

我们要是对隔壁的外地人有意见,比方说他们晚上回来声音太吵,影响邻居休息,或者到处乱扔东西什么的,一般我们直接找房东,有的房东还可以,他们会和房客说,也有的自己出去了什么也不管的。我们打电话去,他也不会来的。

有一次,有家房客吵得让人家晚上没法睡觉,而且他们把大小便装在袋子里扔到人家屋顶上,邻居受不了了就打电话给搬出去的房东,这些房东只顾收钱,其他都不管的,说了等于白说。他有的时候回来收房租,看到我们就头低着,老邻居的情谊也不顾。反正搬出去的人是得利了,倒霉的就是我们这些搬不走的人……(访谈于2007年)

外来者进入元和弄生活之后,本地居民的“呼吁”成了社区生活的常态。那些有较好邻里关系的人退出社区的可能性并不大,他们倾向于共同呼吁以“对抗”外来者,而弱邻里关系者却更多选择退出。

3.无奈接受和再适应。按照帕克的观点,本地群体和移民群体最终将进入同化阶段,即群体之间的差别消失,各自的价值观混合在一起。但是在元和弄,从外来者进入之初到现在基本上进入稳定阶段,本地居民和外来者在同一社区生活了多年,两者之间的空间距离几乎不存在,有人这样形容与外来者的关系,“和这些人住在一起,抬头不见,低头见,走到哪里都是外地人……”,尽管如此,但是双方之间无形的社会距离(social distance)①却显而易见。笔者在和本地居民的交谈中发现,他们对外来者的态度由讨厌、愤怒甚至上升到恐惧,他们不敢与外来者结怨,因为在他们看来,“这群人是惹不起的”。

我们和外地人也接触的,对他们不能歧视,但又要防范。不和他们接触,他们会很“恨”的。这些人野蛮起来不得了,所以有的时候马马虎虎过得去就行了,不要和他们斤斤计较,他们什么事情都干得出来,偷、抢、打都来了,我们年纪大了,到辰光自家吃苦头。这些外地人不讲道理,不能侵犯他们,没什么事情不要和他们多罗嗦,得罪不起的,他们要动拳头的。(访谈于2007年)

即使是和房客之间的交往也主要围绕着房租这一经济利益,撇开这一层面几乎没有什么交往可言,更别说密切关系。随着外来者的不断涌入和本地居民的陆续搬离,邻里之间已不再是同一房支亲戚间的守望相助,曾经熟悉的面孔被操着一口浓重地方话的外来租房者所取代,昔日的夜不闭户演变成了今天处处提防。面对这些变化,本地居民大多表现出无奈。

A:我们也想搬啊。我男的在超市做,我身体不好一直在家。小孩在读大学,所以都以小孩为主,房子暂时不考虑,而且住在这里怎么说开销省很多,外地人卖的菜比外面便宜很多。反正这里呆惯了,就这样吧!没办法的。(高,47岁,初中文化,病退)

B:我只希望国家早点来拆迁,这里实在太乱了。你看,路东面房子造得很好的,这里像旧社会,简直天与地,差别太大了。有钱的都买房子出去了,我们没钱的就只能呆在这里,买不起房子,就算一年到头不吃饭,节约下来的钱也不够买房子的。(任,68岁,高中文化,退休)

C:他们有正式工作的可以贷款什么的,我们要么退休、要么下岗的,哪来钱啊!像对面的房子,一个工人拿几百块钱,做一辈子也买不到这样的房子啊!我们拿千把块的退休工资怎么买得起房子,就只好等着国家来拆迁了。(徐,68岁,小学文化,退休)(访谈于2007年)

本地居民从外来者进入之初的主动寻租到相处过程中,双方发生各种矛盾、纠纷,再到稳定阶段的无奈接受与再适应,在这个过程中,本地居民和外来者之间不是自然的磨合,而是经过了错综复杂的策略互动。对于研究者来说,只有认识到本地居民和外来者之间的互动关系,才能动态地把握、理解和解释本地居民日常生活的重构过程。

四 结论与讨论侵入与接替理论(invasion/succession)是由人文区位学派首先提出来的。“侵入”最初是生物学意义上的,人文区位学派借用这一生态学概念试图描述城市社会在空间形态上的演变过程。R.D.麦肯齐认为,“采用一些新的调整办法来发展社区,这可以被看成是社区发生被侵入现象的第一步,而且可以导致社区的组织结构完全发生变化”(帕克等,1987)。按照他们的假设,社区结构的发展模式很类似于植物群落构造发展过程中的更替现象。他们认为,就像在植物群落中更替现象是入侵现象的后果一样,在人类社区中所出现的那些组合、分割、结社等,也都是一系列入侵现象的后果。然而,正如后人给予人文区位学派褒贬不一的评价,笔者也认为,仅以侵入接替理论而言,似乎也存在这样的疑问。人文区位学派的研究对象仅局限于二十世纪二三十年代的芝加哥城,其所得出的理论是否具有普遍性的意义?换言之,同样的理论是否可以用来解释不同社会条件下的城市社区演变过程?这也正是本研究通过元和弄的经验研究试图加以说明和解释的问题。

在我们看来,完全用侵入-接替这一分析范式来解说现今棚户区的社区变迁显得有些牵强。按照芝加哥学派的观点,社区的演变过程是一个侵入和接替的过程,外来者不断进入社区,原居住者不断搬离,最终实现社区的接替。然而,在中国的城市下层这里,这种西方的侵入和接替模式是无法完成的。这主要是出于几方面的原因。

首先,从本地居民的角度来看,一部分有能力的本地居民在外来者涌入之下不堪忍受恶劣的社区环境而在外购房搬离原居住地,他们把老房子租给外来者以收取可观的房租。而相当部分的棚户区本地居民由于自身经济条件无力搬离,他们不得不与外来者共同生活,成为抬头不见低头见的邻里,其中有部分居民为了赚取房租,甚至和外来者同挤在一个屋檐下。

其次,从外来者的角度来看,虽然外来者不断地携家带口进入元和弄,有的在元和弄已经安家好几年,但是种种迹象表明,大部分外来者仍然具有很大的流动性和不安定性,进出元和弄的频率相当频繁。在访谈中,不少外来者表示,只是把元和弄当作谋生的落脚点,回老家才是最终的归宿。可见,外来者对元和弄的这种侵入也不是完全和绝对的。

再次,我国特有的户籍制度也是影响侵入接替理论适用性的一个重要因素。虽然本地居民搬离了社区,但是他们的户口依旧在元和弄,他们作为元和弄人的身份并没有改变,这种身份以及伴随这种身份而来的相应的福利和特权都是区分本地居民和外来者的显著标志。居委会仍然会将社区的各项活动、通知传达给搬离者,他们仍然有权参与元和弄的公共生活,享受社区的各项公共服务。而外来者虽然进入了元和弄,但是他们仍然被视为村外人,完全被排除在社区的公共生活和政治生活之外。不管他们在元和弄生活多长时间,他们都无权参与元和弄的公共生活,无权参与居委会的选举,无权监督居委会工作,也没有表达自己利益的机制和渠道。社区基本上不介入对外来者权益的保护,外来者和本地居民形成了事实上的不平等。

综观这种种因素,我们不禁要反思国外理论对本国的解释力和适用性。笔者认为,在诸如棚户区这样的下层社区中,这种侵入接替是不可能完全实现的,而只能在侵入和接替过程之中。其最终结果也只能形成一个“混合社区”(“混居区”)。因为尽管不少本地居民陆续搬离原居住地,但是仍然有部分本地居民因无力承担高额的房价而不得不滞留在棚户区。在大量外来者不断进入他们的生活空间的背景下,这些滞留在棚户区的本地居民经历了从主动寻租到矛盾抵触,最后无奈接受,重新建构并适应社区日常生活。在这个过程中,包含着不同群体之间矛盾、冲突以及本地群体面对陌生环境的适应与反适应的过程。

阿尔伯特.赫希曼著, 卢昌崇译: 《退出, 呼吁与忠诚——对企业, 组织和国家衰退的回应》, 北京: 经济科学出版社, 2001年。 |

阿兰·库隆, 2000, 《芝加哥学派》, 北京: 商务印书馆。 |

陈映芳: 《上海市流动人口的公共教育与权益保障课题报告》, 2004年未刊稿。 |

陈映芳: 《'利益链'如何形成——城市吸纳外来务工人员的机制》, (香港)《二十一世纪》2005年八月号。 |

——编著: 《棚户区: 记忆中的生活史》, 上海: 上海古籍资料出版社, 2006年。 |

高向东, 2003, 《大城市人口分布变动与郊区化研究》, 上海: 复旦大学出版社。 |

蓝宇蕴, 2005, 《都市里的村庄:一个新村共同体的实地研究》, 北京: 生活·读书·新知三联书店。 |

李培林, 2004, 《村落的终结——羊城村的故事》, 北京: 商务印书馆。 |

刘亚平: 《退出, 呼吁与转型期中国地方政府间竞争》, 《学术研究》, 2006年第7期。 |

万举, 2003, 《高层次人才"退出—呼吁—忠诚"机制分析》, 《郑州航空工业管理学院学报》第1期。 |

王汉生、刘世定、孙立平、项飚, 1997, 《浙江村:中国农民进入城市的一种独特方式》, 《社会学研究》第1期。 |

项飚, 2000, 《跨越边界的社区:北京"浙江村"的生活史》, 北京: 生活·读书·新知三联书店。 |

赵晔琴: 《外来者的进入与棚户区本地居民日常生活的重构》, 载罗国振, 文军主编《现代意识与都市发展——社会学的视角》, 上海: 华东师范大学出版社, 2006年。 |

赵晔琴, 2008, 《居住权与市民待遇:城市改造中的第四方群体》, 《社会学研究》第2期。 |

赵晔琴, 2009, 《外来民工与本地居民社区混居实践的可能性——基于上海市的调查》, 《社会学》第3期。 |

R.E.帕克, E.W.伯吉斯, R.D.麦肯齐著, 宋俊岭, 吴建华, 王登斌译: 《城市社会学》, 北京: 华夏出版社, 1987年。 |

Chombart de Lauwe P.-H (dir): Famille et habitation, CNRS, 1960.

|

De Rudder, V.: Autochtones et immigrés en quartier populaire. D'Aligre à l'îlot Chalon, Paris: Ed. CIEMI-L'Harmattan, 1987

|

Dowding, Keith, Peter, John, Thanos, Mergoupis and MARK, Van Vugt, 2000, "Exit, Voice and Loyalty: Analytic and Empirical Developments", European Journal of Political Research, No.37: pp. 469-495. |

Dowding, Keith and Peter, John, 2007, "The Three Exit, Three Voice, and Loyalty Framework: a Test with Survey Data on Local Services", Political Studies forthcoming. |

Jean-Claude, Chamboredon and Madeleine, Lemaire, 1970, "Proximité spatiale et distance sociale: les grands ensembles et leur peuplement", Revue française de sociologie, Vol.Ⅺ, No.1. |

Lyons, W.E., David, Lowery, Ruth, Hoogland DeHoog, 1992, The Politics of Dissatisfaction: Citizens, Services, and Urban Institutions, Armonk, NY: M.E.Sharpe.

|

Michel, Pinçon, 1977, "Cohabiter groupes sociaux et modes de vie dans une cité hlm", Plan construction. |

Norbert, Elias and John, Lloyd Scotson, 1965, "The Established and the Outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems", London F. Cass. |

Patrick Simon, "Belleville, un quartier d'intégration", Migration et société, No.19, janvier-février, 1992.

|

Rusbelt, C., Johnson, D.J. and Morrow, G.D., 1986, "Determinants and Consequences of Exit, Voice, Loyalty and Neglect: Responses to Dissatisfaction in Adult Romantic Involvements", Human Relations, No.39: pp. 45-63. |

Rusbelt and Lowery, 1985, "When Bureaucrats Gets the Blues: Responses to Dissatisfaction Among Federal Employees", Journal of Applied Social Phychology, No.19: pp. 274-293. |