德国哲学家康德(1781;2004:612)说,“幸福是对我们的一切爱好的满足”。美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森用数学公式将同样的意思表示为:幸福=效用/欲望(梁小民,2001:42)。

再套用“伊斯特林悖论”(Easterlin, 1973)提出之前很长时间里主流经济学的一个基本假定,即“欲望的满足取决于收入”,可以将这个幸福公式表示为:幸福=收入/欲望。这一公式表明,幸福是收入和欲望两个变量的函数。当欲望既定时,幸福与收入成正比,收入越大越幸福;当收入既定时,幸福与欲望成反比,欲望越小越幸福。对于这个公式,我们可以最简单化地解释为,追求幸福最大化有两种不同路径:一是增加收入,二是减少欲望。

观察人类历史的实际进程,为了“幸福最大化”(幸福公式的分数值最大化)这样一个相同的目标,西方16至17世纪“宗教改革”之后三四百年的主流文化,和中国1978年“改革开放”之前数千年的主流文化,两者选择了完全相反的路径(傅红春,2005;Fu, 2005):西方是尽量做大公式中的分子——增加收入;中国是尽量做小公式中的分母——减少欲望。在中国传统主流文化中占有最重要地位的儒家、道家、佛家,都有非常突出、非常鲜明的“无欲”主张。儒家说“圣贤千言万语只是教人明天理灭人欲”(《朱子语类·卷十二》);道家言“是以圣人欲不欲”(《道德经·第六十四章》);佛家讲“无欲最乐”(《法句譬喻经第三》)。

对于中西文化的这个差别,有非常多的知名学者发表过论述。如严复(1895):“其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求驩虞”;辜鸿铭(1915):“西洋人贪得无厌不知足,而东洋人则是知足常乐”;胡适(1930;1988:5—17):“中国文化特征是知足,安分、安命、安贫、乐天、不争、认吃亏,自安于简陋的生活,故不求物质享受的提高,自安于愚昧,自妄于‘不识不知’,故不注意真理的发见与技艺器械的发明,自安于现成的环境与命运,故不想征服自然,只求乐天安命,不想改革制度,只图安分守己,只做顺民”。西方人则不然,他们说“不知足是神圣的”。西方文化特征是不知足、不安分、不安贫、不肯吃亏,物质上的不知足产生了机器的世界,理智上的不知足产生了科学的世界,政治上的不知足产生了民权的世界。

但“只重增加收入”和“只重减少欲望”的两种路径都存在悖论,都不能持续稳定地带来幸福的提升。两种悖论如何破解?答案是,需要两种路径的交汇融合。

二 幸福的“收入悖论”最早从学术上提出幸福的“收入悖论”问题,学者们多认为是Brickman和Campbell(1971)合作的一篇论文。他们用“踏水车”来形象地比喻这个悖论的表现:水车一直在踏(收入增长),但水车(幸福)却原地不动。而最有影响的则是伊斯特林有关于此的一系列论文(Easterlin, 1973;1974;2001;2003),因此,大家通常将这个意义上的“幸福悖论”称为“伊斯特林悖论”,又称为“收入悖论”。早期在此方面比较重要的文献作者还有Scitovsky(1976)、Hirsch(1977)、Ng(1978)、Layard(1980)和Frank(1985)等人。

以收入增长为特征的幸福路径的本意为,在欲望不变时收入增加(收入增长率为正),因此幸福增加。这个过程中最主要一点就是“收入增长”,所以可将“收入增长率”称为“幸福增长的收入因子”。

从西方各国18、19世纪“工业革命”以来的历史看,这个因子是一直在发生作用的(在经济周期中,有些年份收入增长率可能会等于甚至小于0,但它总的趋势是大于0的。至少可以将它看成是经济学中所说的“自然增长率”)。在经济学早先的假定中,如果“收入增长”,则“幸福变大”。实际数据表明,“收入增长带来更大幸福”这个假定并不只是一个纯理论、纯抽象的虚拟存在,在很多时候,它实实在在地发生着。

假定成立的第一种表现是,在一个经济体内,在同一个时间段,富人比穷人幸福。Easterlin(1974)的研究发现,在每个单一的调查中,按平均数计算,那些最高收入阶层的群体比那些最低收入阶层的群体更幸福。Frank(2003)指出,在一个给定的国家里,在一个给定的时刻,当对众多的人根据平均收入来描绘平均幸福时,富裕的人事实上比贫穷的人要幸福很多,收入水平从最低的5%上升到最高的5%,所对应的幸福水平同幅度变化。诺贝尔经济学奖得主Kahneman主持的研究小组(Kahneman et al,2006)报告,在他们对美国2004年度的调查中发现,全美范围内高收入家庭(年收入超过9万美元)中幸福程度达到“非常幸福”这一层次所占的比例,是最低收入家庭(年收入2万美元以下)对应比例的2倍。

假定成立的第二种表现是,在不同经济体之间,生活于富国的人们比那些生活于穷国的人们更幸福。Diener等人(1995)对55个国家进行的广泛调查,Veenhoven(1991;1995)通过比较稍有不同的一组国家,Frey和Stutzer(2001)总结各种不同的研究都表明,平均来说生活在富裕国家的人比生活在贫穷国家的人要更幸福。Layard(2003)分析了人均收入在15 000美元以下国家的情况,在这些国家中,相对富裕国家的人比相对贫穷国家的人更幸福。假定成立的第三种表现是,在同一经济体内,时间序列数据表明,幸福水平随收入水平增加而增加。Layard(2003)分析了印度、墨西哥和菲律宾这类国家的情况并印证了这一点。

问题是这个假定并不总是成立。以收入增长为特征的幸福路径的悖论表现在,“收入增长”一直在发生,但很多时候“幸福变大”却并没有发生。上述“收入增长带来更大幸福”的假定实际发生的三种情况,都有大量的反证。

悖论(即上述假定不成立)的第一种表现是,在同一经济体、同一时间段的人群中,收入水平和幸福水平之间即使有上述的正相关关系,但也不是一一对应的简单的线性关系。上述Kahneman研究小组的报告就发现,中等收入家庭(年收入介于5.0—8.9万美元)的幸福程度达到“非常幸福”这一层次所占的比例,与高收入家庭对应的比例没有多少差异。

悖论的第二种表现是,在不同经济体的人群中,收入水平和幸福水平之间相关性不明显。Easterlin(1974)比较不同国家的实际数据后得出结论,财富和幸福之间的正相关性不是普遍的,也不是明显的,穷国和富国比较起来,国民的幸福并不总是显得更少。Layard(2003)对不同人均收入的国家做了一个重要的区分:“假如我们在国家之间进行比较,只要我们限定在人均收入超过15 000美元以上的国家,没有证据表明更富裕国家的人就比更贫穷国家的人更幸福。”

悖论的第三种表现是,在同一经济体的不同时间段,收入水平和幸福水平两者之间的变化不是同步的。Layard(2003)指出,从总量上来看,在过去的50年中美国人和日本人自我描述的幸福并没有增加,欧洲自1973年开始有此记录以来也没有增加。Frank(2003)以日本为例,认为在1960年日本是十分贫穷的国家,从那以后,它的人均收入增加了好几倍,已经成为工业化国家中人均收入最高的国家之一,然而,日本报道的平均幸福水平却并不比1960年高。

幸福的收入悖论提出以来,有很多解释(Tversky & Kahneman, 1991;Kahneman, 1999;Ng & Wang, 1993;Ng & Ng, 2001;Ng, 2003;Argyle, 1999;Clark, 1999;Van Praag & Frijters, 1999;Di Tella et al, 2002;Frey & Stutzer, 2002a, 2002b, 2003;Graham & Pettinato, 2002;Blanchflower & Oswald, 2004;田国强、杨立岩,2006)。撇开幸福不只是取决于收入(参见傅红春等,2008),问题出在“欲望不变”的假定上,这既可以由前述的幸福公式很容易地反推证明(收入有增长,但幸福没有增长,必然是欲望有增长),更是人类的实际生活经验。当我们说收入是欲望的函数时,其实同时还可以说,欲望也是收入的函数。生于德国、后移居法国的哲学家霍尔巴赫(1770;1964:22)认为,人是不能消除欲望的。由于人的欲望不断变化,所以,人不可能获得所有欲望的完全满足,一个欲望满足了,很快便会对这些东西乏味,又要追求其他的欲望,“生命就是再生的欲望和满足了的欲望之永不间断的循环”。许多研究指出了,当收入增长时,欲望也随之变大(Van Praag & Frijters, 1999;Easterlin, 2001;Frey & Stutzer, 2003)。

因此我们可以说,收入有双重功能。一重功能是满足欲望,另一重功能是不满足欲望(刺激更大的欲望)。当收入增加时,欲望会因为收入的增加而变大,欲望也有一个增长率。如果欲望的增长率小于收入的增长率,前面所说的幸福增加仍然成立,只是幸福的增量会小一些。但是,如果欲望的增长率不小于(等于或大于)收入的增长率,前面所说的幸福增加就不成立了。幸福可能不变(欲望的增长率等于收入的增长率),甚至下降(欲望的增长率大于收入的增长率)。因此,可以将“欲望增长率”称为“幸福的收入悖论因子”。

所以,当收入增长时,幸福是否变大就取决于两个因子(“幸福增长的收入因子”和“幸福的收入悖论因子”)的谁大谁小。收入增长率大于欲望增长率时,以收入增长为特征的幸福路径得以实现;收入增长率不大于欲望增长率时,以收入增长为特征的幸福路径就出现悖论。

三 幸福的“欲望悖论”上节所说的幸福的“收入悖论”,在中国近几十年也有类似的表现,但本节的重点是分析与幸福的“收入悖论”表现不同的幸福的“欲望悖论”。如果说西方幸福悖论是“收入悖论”的话,那么考察中国“改革开放”之前的几百年乃至几千年时间段,中国的幸福悖论则是双重的“欲望悖论”(傅红春,2008):一重“欲望悖论”是无欲会使收入减少(若减少幅度比欲望减少的幅度更大,幸福水平将下降);另一重“欲望悖论”是无欲本身就成为了欲望(而这个欲望也是很难满足的,这样,幸福水平又降低了),可以称之为“无欲之欲”。

对于“欲望悖论”,有一些与本文不同的其他用法。如荷兰学者弗里斯(2010)的《性·金钱·幸福与死亡》一书的第二章标题就是“欲望悖论”,①但弗里斯“欲望悖论”的欲望,特指性欲。

本文所指的幸福的“欲望悖论”,不一定只是中国所特有。比如,在“宗教改革”之前的西方文化中,也有很多、很强烈的“恶欲”、“少欲”、“禁欲”、“去欲”、“灭欲”的思想主张和实施行为;再比如,以“无欲”为最高修炼境界的佛教,在中国之外的很广泛地区也都有着很久远很深刻的影响。美国的艾尔文教授(2006;2008:155)认为,几乎所有的宗教都要求其信徒控制欲望,而且几乎所有的宗教都为如何控制欲望提供了建议。

中国自古以来占据主流的思想家和把持统治的政治家,更是将“减少欲望直至消除欲望”作为对民众的道德要求和维系政府权力的治国方略。秦相吕不韦的一段话非常形象地表达了统治者的这种思想认识:“群狗相居,皆静无争;投以灸鸡,则相与争矣。凡治国,则应令民众争行义也。”(《吕氏春秋·离俗览·为欲》)严复(1895)对统治者的这种心态有深刻的揭示:“盖我中国圣人之意,以为吾非不知宇宙之无尽藏,而人心之灵,苟日开瀹焉,其机巧技能,可以驯致于不测也,而吾独置之而不以为务者,盖生民之道,期于相安相养而已。”为什么要这样?“夫天地之物产有限,而生民之嗜欲无穷……,此终不足之势也。物不足则必争,而争者,人道之大患也;故宁以止足为教……。是故春秋大一统,一统者,平争之大局也。”

以欲望约束为特征的幸福路径的本意是,在收入不变时,欲望减少(欲望的增长率为负),因此幸福增加。在这个过程中,最主要的一点就是“欲望负增长”,所以可以将这个“欲望负增长率”称为“幸福增长的欲望因子”。

我们在一次调查中(调查采用入户方式,问题涉及到收入、医疗、教育、就业、住房及环境与生活幸福度之间的关系;实际调查对象2 931人,获得对此问题回答的有效样本为2 235份),设计了这样一个问题:“幸福取决于财富与欲望的比,您认同:(1)更注重减少欲望;(2)更注重增加财富;(3)两者同样重要;(4)无所谓”;同一个调查中还询问了实际月收入和希望月收入,其中,希望月收入分为四种:不考虑其他因素的希望收入,考虑到自己贡献的希望收入,考虑到自己需要的希望收入和考虑到周围人收入的希望收入。我们将有效样本按其选择不同的幸福路径分为四组,分别计算各组的平均收入、不考虑其他因素的平均收入满足度、考虑自己贡献的平均收入满足度、考虑自己需要的平均收入满足度和考虑周围人收入的平均收入满足度,具体数据见下表 1。

| 表 1 各选项的平均收入、各种情况下的平均收入满足度的比较 |

四组人中平均实际收入最高的是更注重增加财富的人,分别排在第二、三、四位的是更注重减少欲望的人、认为两者同样重要和认为无所谓的人。但如果考察各种平均收入满足度时,我们发现无论是不考虑其他因素的平均收入满足度、考虑贡献的平均收入满足度、考虑需要的平均收入满足度,还是考虑周围人收入的平均收入满足度,更注重增加财富的人都比更注重减少欲望的人的满足度低,可见较小的欲望的作用有多大。更注重增加财富的人虽然平均实际收入比更注重减少欲望的人高,但是其平均收入满足度却比更注重减少欲望的人低。

以欲望约束为特征的幸福路径的悖论表现在,我们(更准确说是我们的那些思想先哲和帝王将相们)以为“欲望负增长”会一直发生,但实际上很多时候“幸福变大”却没有发生。问题出在哪里?问题出在“收入不变”和“欲望变小”的两个假定上,这就是以欲望约束为特征的幸福路径的双重悖论。

第一重悖论在于,“收入不变”的假定并不总是成立。前面我们说过收入是欲望的函数,在以欲望约束为特征的幸福路径中,因为欲望降低,它会造成收入的负增长(因为追求收入的冲动弱化)。如果欲望负增长的幅度大于收入负增长的幅度,前面所说的幸福增加仍然成立,只是幸福的增量会小一些。但如果欲望负增长的幅度不大于收入负增长的幅度,前面所说的幸福增加就不成立了。因为欲望负增长的幅度等于收入负增长的幅度时,幸福不变;欲望负增长的幅度小于收入负增长的幅度时,幸福下降。因此,可以将“收入负增长率”称为“幸福的欲望悖论因子一”。

第二重悖论在于,“欲望变小”的假定并不总是成立。减少欲望说说容易,实际上做起来是很难的(所以真正的“圣人”很少,而能够修炼到可以被科学验证的“不食人间烟火”的好像一个也没有)。一个人想要减少欲望,如果实际上减少了,那么欲望是会减少,但如果实际上减少的欲望比想要减少的欲望小,那么想要减少而没有减少的那一部分,本身也成为了欲望,这样欲望就会变大。更具体一点分析,只要实际减少的欲望超过想要减少欲望的一半,那么整个的欲望(本来的欲望,加上想要减少但又没有减少的欲望)是变小的;如果实际减少的欲望刚好是想要减少欲望的一半,那么整个的欲望(本来的欲望,加上想要减少但又没有减少的欲望)是不变的;如果实际减少的欲望不到想要减少欲望的一半,那么整个的欲望(本来的欲望,加上想要减少但又没有减少的欲望)是变大的。因此,可以将“欲望增长率”称为“幸福的欲望悖论因子二”。

四 如何破解两个悖论只以“增加收入求幸福”,会陷入“收入悖论”;只以“减小欲望求幸福”,会陷入“欲望悖论”。两条路径背道而驰、南辕北辙,但走下来却是殊途同归,都进入怪圈,都是死路。

如何破解幸福的“收入悖论”和“欲望悖论”呢?回答这个问题其实很简单——两个悖论互为破解之方;更明确地说,“减小欲望”是“收入悖论”的破解之方,“增加收入”是“欲望悖论”的破解之方。

我们借用经济学中消费者行为效用最大化理论和模型,将目标函数由效用函数变为幸福函数,将预算约束条件由有限收入变为有限时间(经济学中并不是只有以货币表示的预算约束,在分析“工作—闲暇”替代关系时,也是以时间作为预算约束条件)。这样,幸福是收入的增加量和欲望的减少量的函数,总的时间(可以是微观的一个人的时间,也可以是宏观的全世界的时间;时间还可以是泛指提升幸福的所有资源)要么花费在增加收入上(可以计量增加一个单位的收入所需的时间数量),要么花费在减少欲望上(可以计量减少一个单位的欲望所需的时间数量)。

我们需要得到的是,在时间约束条件下的幸福目标的最大化。其假设条件是:

第一,增加幸福只有两种路径,要么增加收入,要么减少欲望。尽管幸福取决于很多因子,但上述假定并不会影响以后的拓展。

第二,人们的时间大于0,且是有限的。这里将资源只限定为时间,这种限定同样不影响以后的拓展。任何一个人的时间肯定是有限的,即使整个社会,在任何一个给定的时间段,时间仍然是有限的。

第三,人们的时间总是有效的。这一假定排除了既没有把时间花费在增加收入上也没有把时间花费在减少欲望上的情况,也排除了虽然花费了时间在增加收入或减少欲望上但没有效果或者是反效果的情况。

第四,增加收入和减少欲望都是时间的正函数(都需要耗费时间)。在效用最大化的边际等值原理的证明中,假定商品的价格不变。但我们这里的增加收入的时间成本和减小欲望的时间成本都应该是边际递增的(当将时间更多地花费在增加收入上时,增加单位收入的边际时间成本递增;当将时间更多地花费在减少欲望上时,减少单位欲望的边际时间成本递增),这样,时间预算线就不是一条直线,而会是一条由原点凸出去的曲线。但为了简化,本文也假定它们不变,这同样不影响随后的推导。

第五,增加收入和减小欲望互为替代。一个人在增加收入和减少欲望这两种路径上进行选择,这时无差异曲线代表了能带来相同幸福度的增加收入和减少欲望的所有选择组合。由幸福公式可知,幸福水平一定时,稍微再减少一点欲望必然伴随着少增加一点收入,因为只有这样人们才觉得与之前相比幸福水平是无差异的。曾有人与笔者讨论,说“增加收入和减小欲望互为替代”不成立,他举的例子是,一个低收入劳动者忙于工作无暇喝咖啡,说明其在同一时间既增加了收入又减少了欲望。撇开其所举例子的真实性不论,其方法论是有问题的,那就是以特例否定一般性。按照这种方法论,经济学的很多大家公认的原理都不能成立了。比如前面提到的经济学公认的“工作—闲暇”替代关系,举一特例,某明星在某度假地度假,被用作此度假地的营销广告,然后说他同一时间既工作又闲暇,这就否定了一般性的“工作—闲暇”替代关系了吗?

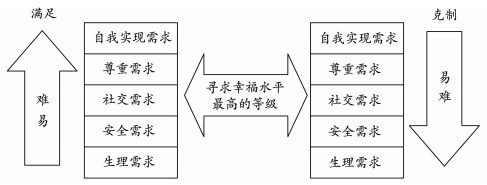

前面说,在幸福无差异曲线上,增加收入和减少欲望两者之间的边际替代率递减,对此,可以借用马斯洛的需求层次理论来进一步说明。马斯洛(1957;2007)把人的各种需求从低到高分成五个等级,即生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。结合到幸福理论中的欲望和欲望的满足,很显然,越低级的欲望越容易满足但越难消除,越高级的欲望越难满足但越容易消除。如图 1。

|

图 1 从需求等级看两种路径的均衡 注:左边的箭头表示满足这些需求随着需求等级的上升从易到难,右边的箭头表示克制这些需求随着需求等级的下降从易到难。 |

这和我们的日常生活经验是完全吻合的。比如现在的工薪阶层,其温饱的欲望很容易满足,但很难消除;而其航天旅行的欲望很难满足,但很容易消除。图 1中,满足和克制其实就是追求幸福最大化的两种路径,满足是做大分子,克制是做小分母。寻找这两种路径的均衡,就是要将时间分配到某一等级,使得这时的幸福水平最高。

理性人的选择,一定是将所有的时间都用来增加收入或减少欲望,从而使幸福最大化。在既定的时间资源限制下,追求幸福最大化的人们分配自己花费在增加收入上的时间和花费在减少欲望上的时间的原则,是使得他花费在增加收入和减少欲望上的最后一个单位的时间所得到的边际幸福收益相等。

由幸福无差异曲线和时间预算线,我们可以很方便地使用数学方法(本文重在理论分析,省去数学证明。若读者有兴趣,可来信索取),推导出上述结论。

人们的选择行为应该满足两个条件:第一,增加收入和减少欲望的最优路径组合必须能够带来最大幸福;第二,最优组合必须位于给定的时间预算线上。可以确定,只有时间预算线和幸福无差异曲线的切点,才是人们在既定的时间预算约束下能够获得最大幸福的均衡点。在此切点,幸福无差异曲线和时间预算线的斜率相等。幸福无差异曲线的斜率的绝对值就是增加收入和减少欲望两者所带来的幸福增量的边际替代率。

由此我们得到幸福最大化的均衡条件,它表示:在一定的时间预算约束下,为了实现最大的幸福,人们应该选择最优的路径组合,使得增加收入和减少欲望两种路径的边际幸福收益替代率等于两种路径的时间价格之比。

五 基本结论中西不同幸福悖论的均衡解,其经济意义和社会意义应该是很明显的。这里仅强调两个基本结论:第一,资源最优配置的标准是幸福最大化;第二,“知足”是中国对世界文明的一个重大贡献。在这两个方面,我们现在都有很多工作要做。

(一) 资源最优配置的标准是幸福最大化经济体(不管是最小的个人还是最大的社会)的有限资源(不只是指时间,可以拓展至所有的资源),应该更多地使用在其边际幸福收益较高的方面,这样才能使人们的幸福水平得到提高。当我们不管是在微观层次还是在宏观层次讲“提高经济效率”时,应该记住,经济效率的提高既要表现在增加收入(更广义指能够满足欲望的财富总量)的效率提高上,也要表现在减少欲望的效率提高上,而且必须比较这两个方面的效率的大小。

本文没有考虑时间(资源)的无效。实际生活中不管是个人还是社会都有可能发生既没有把时间花费在增加收入上也没有把时间花费在减少欲望上,或者虽然花费了时间在增加收入或减少欲望上但却没有效果或者是反效果的情况。前者是资源的闲置(如失业),后者是资源的浪费和破坏(如污染)。这两者都反映了资源的使用效率不高,一定是个人和社会的幸福水平的负面因子。

(二) “知足”是中国对世界文明的一个重大贡献“幸福最大化”是最终目的,是第一重要的;而做大“收入”和做小“欲望”都只是手段,而不是目的。做大收入(效用、财富)和做小欲望都是有成本的,而且成本是递增的,收益是递减的。人类历史已经证明,要实现幸福最大化,只在西方传统路径上用功是无解的,只在中国传统路径上用功也是无解的;只有将西方和中国传统路径合二为一,才会有解。

“知足”比“无欲”更具有现实性、可行性,比“贪得无厌”更具有可接受性、可持续性,是两个极端之间的“中庸之道”。“知足”时,想要减少的欲望不会是全部的欲望,这样实际减少的欲望比较容易达到想要减少的欲望。而在“无欲”时,想要减少的欲望是全部的欲望,但这种目标根本就不可能实现,所以实际减少的欲望一定小于想要减少的欲望,这样想要减少而没有减少的欲望本身,又成了实现不了的欲望,给人带来痛苦。因此,在收入(经济和社会发展)水平一定的情况下,“知足”者和“无欲”者幸福公式中的分子是一样的,但是“知足”者幸福公式中的分母却要比“无欲”者小,从而幸福水平相对来说较高。而“知足”者与“贪得无厌”者相比,长处就更明显了。

在中国传统文化中,有许多既能提高幸福水平又不是太消耗资源的优秀遗产,需要我们大力挖掘、抢救、保护,并发扬光大。

艾尔文(2006), 2008, 《欲望》, 北京: 中国青年出版社。 |

弗里斯(2009), 2010, 《性·金钱·幸福与死亡》, 北京: 东方出版社。 |

傅红春, 2005, 《"幸福最大化"的不同路径》, 天津: 全国美国经济学会年会, 2005年10月22—23日。 |

傅红春, 2008, 《"无欲之欲"悖论》, 杭州: 快乐幸福理论第二次全国学术研讨会, 2008年11月22—23日。 |

傅红春, 等, 2008, 《满足与幸福的经济学研究》, 上海: 上海人民出版社。 |

辜鸿铭(1915), 1996, 《中国人的精神》, 海口: 海南出版社。 |

胡适(1930), 《东西文化之比较》。见苏丁编, 1988, 《中西文化文学比较研究论集》, 重庆: 重庆出版社, 第5—17页。 |

霍尔巴赫(1770), 1964, 《自然的体系》(上卷), 北京: 商务印书馆。 |

康德(1781), 2004, 《纯粹理性批判》, 北京: 人民出版社。 |

梁小民, 2001, 《经济学是什么?》, 北京: 北京大学出版社。 |

马斯洛(1957), 2007, 《动机与人格》, 北京: 中国人民大学出版社。 |

田国强、杨立岩, 2006, 《对幸福—收入之谜的一个解答》, 《经济研究》第11期。 |

严复, 1895, 《论世变之亟》, 天津: 《直报》, 1895—02—04, 1895—02—05。 |

Easterlin, R., 2003, 《构建一个更好的"满意度"理论》。见路易吉诺·布鲁尼等主编, 《经济学与幸福》, 傅红春、文燕平等译, 上海: 上海人民出版社。 |

Frank, R. H., 2003, 《幸福与绝对收入有关吗?》。见路易吉诺·布鲁尼等主编, 《经济学与幸福》, 傅红春、文燕平等译, 上海: 上海人民出版社。 |

Frey, B. S., Stutzer, A., 2003, 《幸福度理论的检验》。见路易吉诺·布鲁尼等主编, 《经济学与幸福》, 傅红春、文燕平等译, 上海: 上海人民出版社。 |

Fu, Hongchun, 2005, China's Traditional Path to Maximize Satisfaction: An Explanation for the Difference between China and USA, 重庆: 中国留美经济学会年会(CES International Conference on Sustainable Economic Growth in China), 2005年6月24—26日。 |

Layard, R., 2003, 《反思公共经济学: 竞争和习惯的内涵》。见路易吉诺·布鲁尼等主编, 《经济学与幸福》, 傅红春、文燕平等译, 上海: 上海人民出版社。 |

Argyle, M., 1999, "Causes and Correlates of Happiness", In Kahneman et al. (eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York: Russel Sage Foundation.

|

Blanchflower, D. G. and Oswald, A. J., 2004, "Well-Being over Time in Britain and the USA", Journal of Public Economics, Vol.88: 7-8. |

Brickman, P.and Campbell, D. T., 1971, "Hedonic Relativism and Planning the Good Society", In M. H. Apley (eds.), Adaptation-level Theory: A Symposium, New York: Academic Press.

|

Clark, A., 1999, "Are Wages Habit-forming? Evidence from Micro Data", Journal of Economic Behavior and Organization, Vol.39, No.6. |

Di Tella, R., Layard, R. and MacCulloch, R., 2002, Accounting for Happiness., Mimeo, London School of Economics.

|

Diener, E., Diener, M. and Diener, C., 1995, "Factors Predicting the Subjective Well-Being of Nations", Journal of Personality and Social Psychology, Vol.69, No.5. |

Easterlin, R., 1973, "Does Money Buy Happiness?", The Public Interest, Vol.30(Winter).

|

Easterlin, R., 1974, "Does Economic Growth Improve Human Lot? Some Empirical Evidence", In P. A. Davis and M. W. Reder (eds.), Nation and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abromowitz, New York and London: Academic Press.

|

Easterlin, R., 2001, "Income and Happiness: Towards a Unified Theory", Economic Journal, Vol.111, No.7. |

Frank, R. H., 1985, Choosing the Right Pond, Oxford: Oxford University Press.

|

Frey, B. S. and Stutzer, A., 2001, "Happiness, Economy and Institutions", The Economic Journal, Vol.111. |

Frey, B. S., Stutzer, A., 2002a, Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being, Princeton: Princeton University Press.

|

Frey, B. S., Stutzer, A., 2002b, "What Can Economists Learn from Hppiness Research?", Journal of Economic Literature, Vol.40, No.2(June).

|

Graham, C., Pettinato, S., 2002, Happiness and Hardship: Opportunity and Insecurity in New Market Economies, Washington: Brookings Institution Press.

|

Hirsch, F., 1977, Social Limits to Growth, London: Routledge.

|

Kahneman, D., 1999, "Objective Happiness", In Kahneman et al. (eds.), Well-being: The Foundations of HedonicPsychology, New York: Russel Sage Foundation.

|

Kahneman, D., Krueger, Alan, B., Schkade, D., Schwarz, N., Stone, Arthur, A. and Arthur, A., 2006, "Would You be Happier if You were Richer? A Focusing Illusion", CEPS Working Paper, No.125. |

Layard, R., 1980, "Human Satisfactions and Public Policy", The Economic Journal, Vol.90. |

Ng, Siang and Ng, Yew-Kuang, 2001, "Welfare-reducing Growth Despite Individual and Government Opitimization", Social Choice and Welfare, Vol.18. |

Ng, Yew-Kwang, 1978, "Economic Growth and Scoial Welfare: The Need for a Complete Study of Happiness", Kyklos, Vol.31, No.4. |

Ng, Yew-Kwang and Wang, Jianguo, 1993, "Relative Income, Aspiration, Environmental Quality, Individual and Political Myopia: Why May the Rat-race for Material Growth be Welfare-reducing?", Mathematical Social Sciences, Vol.26. |

Ng, Yew-Kwang, 2003, "From Preference to Happiness: Towards a More Complete Welfare Economics", Social Choice and Welfare, Vol.20. |

Scitovsky, T., 1976, The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction, Oxford: Oxford University Press.

|

Tversky, A. and Kahneman, D., 1991, "Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference Dependent Model", Quarterly Journal of Economics, Vol.106, No.4. |

Van Praag, B. and Frijters, P., 1999, "The Measurement of Welfare and Well-being: The Leyden Approach", In Kahneman et al. (eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York: Russel Sage Foundation.

|

Veenhoven and Ruut, 1991, "Is Happiness Relative?", Social Indicators Research, Vol.24, No.1. |

Veenhoven, Ruut, 1995, "Satisfaction, Social Position. Within Nation Differences, Compared across Nations", In W. E. Saris, R. Veenhoven, A. C. Scherpenzeeland and B. Bunting (eds.), A Comparative Study of Satisfaction with Life in Europe, Budapest: Eotvos University Press.

|