2 (北京大学法学院, 北京, 100871)

在法律实践中,人们会使用各种各样的法律命题。有一般性的,如“对于累犯,不适用缓刑”,也有特定性的,如“这是一个有效的遗嘱”;有描述性的,如“合同法第52条规定了合同无效的五种情形”,也有规范性的,如“某甲应当返还其不当得利”。这些法律命题有真值吗?如果有,那么说一个法律命题是真的,究竟意味着什么?在《法律与真理》①一书中,帕特森试图回答这些问题。概括而言,他通过批判魏因瑞伯(Ernest Weinrib)的法律形式主义、摩尔(Michael Moore)的道德实在论、大卫·布林科(David Brink,陈锐译为大卫·伯瑞因克)的语义学理论②、哈特的法律实证主义以及德沃金与菲什(Stanley Fish)的解释理论,并把波比特(Philip Bobbitt)在其宪法论证理论中所提出的“论证形式”与蒯因(W. V. Q. Quine)的“最小损害原则”结合起来,提出了自己对法律命题为真的看法。本文将对这一看法进行重述与评价。

一 帕特森的问题意识与理论基础 (一) 问题意识:法律真理问题为什么重要?首先,法律真理问题为什么重要?帕特森对此的回答是简略的,他说“我将法理学的任务看成是为‘一个法律命题是真的或者假的’的意义提供一种哲学说明”。③但这远非自明的,泽普尔斯基(Benjamin C. Zipursky)就认为,帕特森以及他所批评的学者所提出的观点在根本上并不是“真正的真理理论”,而是“告诉我们法律命题是关于什么的”以及“法律是什么”的理论④。尤其是对于中国学者来说,法律真理这一表述,可能本身就显得怪异,所以这里有必要多说几句。

法律真理问题之所以重要,在根本上是因为它与任一种审判理论都高度相关,在任一个案件中,法官要做出判决,都必须回答一系列问题,诸如“将财产赠与‘第三者’的遗嘱有效吗”、“利用取款机漏洞超额取款的行为构成盗窃吗”等等。对这些问题的回答是否有一个正确答案?如果有,如何得到这一正确答案?如果没有,那么如何理解判决的客观性与合法性?这意味着,无论是那些为司法审判提供方法论指导的规范性理论,还是那些所谓阐明司法过程与“本性”的描述性理论,都不可能在不回答“法律命题是否具有真值”这一问题的基础上建立起来。

其次,为什么一种新的理解法律真理的方式是必要的?在帕特森看来,这是因为,过往所有关于法律真理的讨论对“法律命题为真意味着什么”的回答都无法令人满意①;都是现代主义的,或者说,都是一种真值条件语义学。而他要提供的,是一种后现代主义的法律真理观,具体说来,不是“什么使法律命题为真”,而是“法律命题在特定的论证形式被显示为真”。在李维斯顿(Michael A. Livingston)看来,这样一种实践推理的进路拓展了我们对法律命题与司法本性的理解②。

(二) 理论基础:波比特的“论证形式”与蒯因的“最小损害原则”为了提供这样一种法律真理观,帕特森把波比特的宪法论证学说与主要由蒯因所阐发的整体性命题作为自己的理论基础。在讨论宪法论证时,波比特提到,宪法命题的真假只能在六种特定的论证模态(modality)中才能被显示出来,分别是历史论证、文本论证、结构论证、学说论证、伦理论证与审慎论证;司法审查的合法性并没有一个外在的规范性基础,而只是体现为它对其中一种或几种论证模态的使用③。在帕特森看来,这样一种观点“代表了法理学的主要进步”,因为它“认识到法律中的真理是一种与法律论证形式有关的东西,而不是(某种)条件使得法律命题真”④。

帕特森将这一“洞见”一般化,在他看来,并不存在一个外在的标准来衡量一个法律命题是否为真。就此而论,现代主义的法理学,无论是实在论者,还是反实在论者,都分享了一个错误的理论前提,即,法律命题的真值依赖于某种外在于法律实践的条件、事实或其它东西。而事实是,法律真理是通过四种法律论证形式(文本的、学说的、历史的和审慎的)的运用而体现出来的。论证形式既不是法律命题的特征,也没有真假之分,它们只是法律命题显示真假的手段⑤。

然而,无论是波比特所说的论证模态,还是帕特森所归纳的四种论证形式,都有可能产生冲突的结果。那么在这时,如何判断哪一个结果才是正确的?在波比特看来,由于论证模态是宪法命题被显示为真假的方式,那么自然地,在模态冲突时,就没有一个更高的标准来判断哪一种模态所产生的结果才是正确的,从而只能依赖于法官的道德反思⑥。然而,帕特森对这一处理方案并不满意,在他看来,良心是私人性的,不具有说服与论证的力量,所以诉诸良心不可能成为一种可靠的解决办法⑦。

如果诉诸良心不是一种可靠的解决办法,那么什么才是呢?帕特森从蒯因“科学作为总体性力场”的隐喻中获得了某种启发。在他看来,这是蒯因对科学哲学的主要贡献⑧。尽管蒯因的哲学建树不止如此(比如,至少不能忽略其关于“本体论承诺”与“翻译不确定性”的相关论述⑨),但大体说来,这个判断没有太大的问题。在“经验主义的五个里程碑”一文中,蒯因将由迪昂和他自己所主导的整体论视为经验主义的一个重要转折,这个转折将能够独立承载经验意义的单位从命题扩展到了作为科学知识体系的整体⑩。概括而言,迪昂-蒯因整体论认为,像逻辑实证主义(包括波普尔的证伪主义)那样脱离一个知识体系去谈论命题的真假是没有意义的,并不存在所谓的判决性实验,科学是作为一个整体去接受外部经验的检验的,这意味着它总是可以通过对内部命题重新分配真值来调整自己以适用外部经验;当然,这种修正并不是任意进行的,人们总是试图以一种幅度最小的方式来进行调整①。这一方法被帕特森所借鉴,在他看来,在法律实践中,当不同的论证形式发生冲突时,我们同样要选择“那些同人们一般引以为真的东西冲撞最少的解释”,这也就是司法审判中的“最小损害原则”②。

二 对实在论的批判帕特森是通过一系列批判来提出自己对法律命题为真的看法的,如前所述,批判的对象从法律形式主义(魏因瑞伯)到道德实在论(摩尔)与语义学实在论(布林科),从法律实证主义(哈特)到解释学理论(德沃金与菲什)。一个总体的批判是,它们都是一种真值条件理论,在它们看来,法律命题的真值在根本依赖于一个“真理制造者”(truth maker)。比如,在哈特看来,承认规则陈述了使命题为真的标准③;在摩尔看来,说一个法律命题是真的,也就意味着它与某种道德原则是一致的④;而对于菲什来说,法律命题的真则是特定解释共同体的一致信念⑤。而事实上,并不存在这样一个真理制造者,法律命题的真不过是在司法实践中展开的,或者说,真不过是一个用以表示赞同的术语,并没有什么经验性的内容。

帕特森对自己法律真理观的表述有诸多含混之处,从一些表述看,它似乎是融贯论的,从另外一些表述看,则似乎又是冗余论的。本文将在第四部分对这一问题进行详述,以较为清晰地界定该法律真理观;这里则试图考察,帕特森对上述学者的批判,哪些是可以接受的,哪些则陷入了误区。我将把讨论的焦点集中在摩尔的道德实在论、以哈特为代表的法律实证主义、德沃金的建构性解释理论以及菲什的解释共同体学说。前两种理论代表了法理学中的实在论立场;而后两种理论,则主要代表了法理学中的反实在论立场(帕特森将德沃金的理论归为实在论是一种误读)。这一部分讨论前两种理论,而对后两种理论的讨论则放在下一部分进行。

首先是对实在论这一概念的澄清,尽管在该书中,帕特森经常提到这一术语,但并没有一个清晰的界定,以致产生了某种归类上的混淆。实在论与反实在论之争是哲学中反复出现的议题,一个完整的阐述是不可能的,甚至一个简单的梳理都是大费周折的⑥。因此,在这里,我只是试图介绍一下关于实在论的最基本的共识。幸运的是,这对于我们认识德沃金与菲什的立场已经充分足够了。

简单说来,实在论至少有本体论上的实在论与认识论上的实在论之分。所谓本体论上的实在论,即是在特定的领域中,对外在于经验的客观存在的承认;而本体论上的反实在论,或称怀疑论,也就是对这一存在的否认。著名的实在论与唯名论之争,就是在共相这一问题上的实在论与反实在论之争,实在论认为共相(共同特征)是一种客观存在,而唯名论则认为存在的只有个体,共相只是主体的一种归纳,或者说只是一个概念而已⑦。一个更常见的例子是道德领域中的实在论与反实在论之争,在反实在论者看来,道德命题只不过是主体的一种情感表达⑧;而在实在论者看来,它则有可能揭示外在事物(包括人类行为)的一种真实属性⑨。所谓认识论上的实在论,即是认为,真理不可以还原为人们关于真理的信念,换句话说,如果一个特定事实存在的话,那么关于它的命题就是真的,即便所有人都无法证明它是真的,或者都无法认识到它是不是真的,甚至或者都认为它是假的,它也仍然是真的;而反实在论则主张,如果真这个概念还有点意义的话,它就不能独立于主体的认识能力,换句话说,真可以化约为个体或群体的信念,尽管有时可能会附加一些额外的条件;比如,在普特南看来,所谓一个命题是真的,不过是说,一个处于理想条件下的主体将具有该命题为真的信念①。在对实在论做一简单了解后,下面就让我们来考察帕特森对摩尔和以哈特的批评,哪些是可以接受的,哪些陷入了误区。

(一) 摩尔:道德实在论摩尔通过“解释的自然法理论”、“重提道德实在”、“现代理论中的解释转向”以及“作为一个功能类型的法律”等一系列文章②,提出了法律与道德领域内的实在论观点。概括而言,该观点由如下四个论题构成:a),道德实在论,即存在着独立于主体心灵或经验的道德事实;b)强的真理符合论,即一个道德命题是否为真,取决于它是否符合(a)中所说的事实状态;c)关联命题,一个法律命题是否为真,在根本上依赖于特定的道德命题是否为真。

如果法律命题是否为真,取决于相应的道德命题是否为真,而相应的道德命题是否为真,又取决于是否存在独立于主体的道德事实;那么就必须把道德事实与人们通常用以表述道德判断的话语实践区别开来。这就是d),人们通常所谈论的“平等”、“死亡”等这些概念所指涉的事实具有本质属性,而这些词语则只是用以描述事实之本质属性的不完美工具。

帕特森对摩尔的批评主要集中在两点。首先,摩尔是通过对约定论的批判来建立自己的实在论观点的,在摩尔看来,由于约定论是不可接受的,所以实在论才是对世界的正确理解。但在帕特森看来,这一论证建立在“实在论与约定论的假设性区分基础上”,而这一区分,是不成立的。以水的温度为例,“浴缸里的水是90摄氏度”这一命题的成立,既依赖于一些摩尔所说的客观事实,也依赖于人们所建立的概念系统。换句话说,一个命题是否为真,既不是完全依赖于事实,也不是完全约定的,我们没有必要假设这两者之间是一种非此即彼的关系③。其次,“摩尔的形而上的实在论不能证明世界如何为我们谈论的东西提供一种规范性的检验”④,或者用科尔曼和莱特(Brian Leiter)的话说,摩尔无法为自己的法律实在论配备一个可靠的审判认识论⑤。

帕特森对摩尔的这两点批评都是可以接受的。第一点批评事实上是对主要由普特南所阐发的概念相对性论题在此问题上的重述。普特南以一个思想实验较为形象地表明了世界是如何依赖于一个概念系统的。他建议我们,想象一个微型世界,由A、B、C构成。那么,这个世界包含几个对象呢?按照卡尔纳普的算法,有三个对象,分别是A、B、C,但按照一些波兰逻辑学家的算法,就有七个对象,分别是A、B、C、A+B、A+C、B+C和A+B+C。从而,对这个问题,并不存在一个绝对正确的答案,而要看概念框架的选择⑥。可以看出,概念相对性论题并没有否认外部实体的存在,而只是说,外部实体只有在一个概念框架中才有意义。

帕特森对摩尔的第一点批评是对概念相对性论题的重述,但他的相对性论题并论有一以类之。第二点批评则涉及到了实在论的一个核心难题,即,如果真理在根本上是独立于主体的信念的,那么它对于人类的实践活动究竟又有什么意义?在法律领域,之所以真理是重要的,源于人们对司法判决的客观性与合法性的追求。人们希望司法判决建立在对相关问题的正确回答的基础之上,如果这一希望是有意义的,那么他们则必须通过某种方式来检验法律实践的参与者是否做到了这一点,这又以在信念与真理之间所建立的特定关联为前提。

(二) 哈特:法律实证主义与摩尔的观点相反,哈特坚持分离命题。在他看来,一个法律命题是否为真,与它是否具有道德上的正当性并无关联。①我们知道,哈特认为法律是初级规则与次级规则的结合。初级规则是通过要求、许可或禁止等方式来调整个人行为的义务性规则,而次级规则则是承认、改变与适用初级规则的规则;处于整个法律体系之核心的承认规则,为确定初级规则与其它次级规则提供了恰当的“谱系”,也为确定实在法的内容提供了标准②。由于初级规则要求、允许或禁止某些行为,而各种次级规则又提供了识别、改变与适用这些规则的方式,从而至少在那些没有争议的简单案件中,司法判决是可被确定的;但由于语言与规则具有空缺结构,也存在这样一些案件,它们必须由法官根据自由裁量权去处理。可以看出,在哈特的理论中,至少在简单案件中,承认规则提供了判断法律命题是否为真的标准。

拉兹对哈特的这一观念做了更为精致的表述③。在他看来,一个法律命题具有真值,也就意味着它具有一个社会来源。该社会来源由特定的社会事实构成,比如议会通过一项法案、一个合同的签署、一个违法行为的做出,等等。当然,判断一个法律命题的真假不仅仅需要社会事实,还需要规则;只是在拉兹看来,关于规则的命题最终也要由社会事实来加以判断。他将终局性的法律命题区分为两种:(1)对于X来说,存在法律上的最终理由去做Q,即(LRcX, Q);(2)法律最终许可X不做Q,即(LPercX, -Q)。而当LRcX, Q既不真也不假,并且LPercX, -Q既不真也不假时,就存在法律上的空缺。这可能有三种原因导致,(1)语言、行为以及意向的模糊,(2)存在无法解决的规则冲突,以及(3)法律规则明确规定将某些情况留给法院适用相应的道德原则去处理。

帕特森对法律实证主义反对从法律体系外部去寻找真值条件的观点表示赞同,但在他看来,实证主义没有意识到,任何标准,不管是由哪一种社会事实所提供,只有在特定的理解框架中才有意义。离开了特定的理解框架,社会事实所提供的标准就无法起到任何实质性的作用。就此而论,法律命题的真不是由社会事实保证的,而是在特定的理解框架中被法律实践的参与者所揭示出来的。这一批评在一定程度上与帕特森自己对理解与解释之间的区分相互矛盾。帕特森在批评德沃金时提到,理解和解释是不同的活动,理解是对某个要求做出恰当回应的活动,而解释则是一种澄清性的活动,只有要求是含混的,才有解释的必要,而要求含混在法律适用中至少在统计学意义上是少见事件;从而,法官的多数日常活动也就不包括解释④。如果这是真的,则意味着,至少在相当多的情况下,立法者与法官共享着一个既存的理解框架。那么在此情况下,说法律命题的真值是由立法事实保证的,和说它是在特定的理解框架中被法律实践的参与者所揭示的,就只是一个视角的问题,并没有实质性的差别。

三 对反实在论的批判在认识论层面上,将德沃金与菲什的理论归入反实在论的阵营,不会引起太大的争议。上文已述,所有企图将真理化约为信念的观点都可以称为认识论上的反实在论。简略说来,在德沃金看来,说一个法律命题是真的,也就是说,那个致力于并能够对我们的法律实践提出最佳解释的理想法官“赫利克斯”(Hercules)认为它是真的⑤;而在菲什看来,一个法律命题是真的,则是说,一个共享着某种特定阅读策略的解释共同体认为它是真的。⑥可以看出,德沃金和菲什都把真理化约为信念,无论是某个人的,还是某个共同体的。

值得注意的是,在德沃金看来,对法律是什么的回答并不是一个纯粹描述性的事业,而是一种解释性的活动,并且,这种解释并不是寻求作者意图的对话性解释,而是试图以一种最佳意义来理解在前解释阶段暂时确定之对象的建构性解释①;而在菲什看来,文本不能给解释者以任何约束,离开了阅读策略与解释框架,文本也就没有了任何经验性的内容,或者换句话说,文本的意义是解释者所赋予的;从而当阅读策略与解释框架发生改变时,文本内容也就发生了改变。②可以看出,尽管德沃金与菲什在一般意义上并不否认存在着人类的法律实践活动,但他们并不认为法律具有独立于主体解释的本体论地位。这意味着在本体论层面上,他们的理论也可以归入反实在论的阵营。③在了解了这一点之后,让我们分别来考察他们的理论以及帕特森的批评。

(一) 德沃金:原则模式与建构性解释法律实证主义理论对法律空缺与“强的自由裁量”的保留引起了德沃金的不满。在他看来,法律实证主义在两个方面误解了法律:(1)在疑难案件中,即便没有确定的规则可供适用,原告或被告获得胜诉的权利也是先在的,因为除了那些有特定社会来源的规则之外,还有隐含在法律实践中的原则④;(2)特定案件中的法律并不是依据某种谱系去发现的,而是通过解释予以建构的⑤。

德沃金利用原则模式与建构性解释为其“唯一正解”学说提供理论工具。原则是法官在建构性解释的过程中提出的,一方面,它能够最大限度地解释过去的法律实践,即满足适合门槛;另一方面,它在所有满足适合门槛的原则中具有最高的道德上的可接受性。⑥而所谓建构性解释,也就是解释以使解释对象呈现它的最佳状态,或“成为其被认为所属之形式或类型的最佳可能实例”⑦。

尽管原则模式与建构性解释在疑难案件的处理中更为彰显德沃金的理论魅力,但这并不意味着在简单案件中,它们就没有用武之处。事实上,在德沃金看来,简单案件不过是疑难案件的一种特殊情形,它是正确解释的结论,而不是不需要解释的原因⑧。就此而论,解释具有普遍性,即便是在所谓的简单案件中,法律命题的真也不是直接由规则所保证的,而是由最佳的建构性解释所提供的。

帕特森对德沃金的批评主要集中在两点,分别是:(1)并非所有的理解都需要解释,解释“只有在对‘如何应用一个规则’存在真正的疑虑时才是必要的”⑨;(2)“服从规则从本性上讲是主体间性的,……而不是与自己交谈”,从而,“德沃金的这种法律概念既不是规范性的,也不是描述性的”⑩。

第一点批评在上文已经提到,我们必须得想到,法律不过是立法者用以调整社会生活与个人行为的一种手段,如果它要奏效的话,必须在多数情况下,法律文本的作者与读者必须共享一个概念框架。当然,诚如富勒所说,在任何一个简单案件中,人们总是可以想到排除规则适用的理由⑪;然而,重要的不是规则语用上的难题是否可以设想出来,而是在真实的司法实践中它是否出现了。

第二点批评较为简略,这里试图解释为什么说“德沃金的法律概念既不是规范性的,也不是描述性的”。在德沃金看来,对法律实践的阐述,既不可能是纯粹描述性的,也不可能是纯粹规范性的,而是在诸多可能的理解方式中选择在最佳意义上展现了法律实践的那个解释。这一选择首先碰到的困难是价值的不可通约性问题,正如菲尼斯(John Finnis)所说,在司法推理中存在不同的并不可通约的价值,在此情况下,并没有一个标准来衡量不同价值的优先性,那么说一个判决由于其它潜在的判决也就不过是一种主观感受而已。⑫德沃金解决这一问题的思路是,尽管大多数疑难案件都有一个正确答案,而且一个理想的法官能够通过建构性解释发现这个答案,但这并不意味着它能够被其它持有不同政治理想的人所接受。⑬但这样一种解释在描述层面上显然与人们的通常认识相背离,这种通常认识被卡瓦尔(Robert Cover)表述为,在实际案件的审理过程中,答案的得出通常是各种法律观在妥协基础上达成的共识。①在规范层面上,由于它放弃了在不同法官之间达成一致意向的理想,并忽视了立法者的权威,也没有将人类的法律实践以一种最佳方式展现出来。德沃金自己的看法是,对法律实践的解释必须在描述层面尽可能地符合实践的面貌,而在规范层面上必须能够证立该实践。②但在这两个面向上,它都不那么令人满意。

(二) 菲什:阅读策略与解释共同体德沃金的正确答案最终成为每个法官各自不同的答案,这是人们所无法接受的。正如比克斯(Brain Bix)所说:“正解无疑是一种价值,但法官们获得一致的答案也是一种独立的价值”③。菲什的理论在一定程度上即实现了这种价值。他沿用现代哲学诠释学的基本思想,认为文本的意义存在于读者的理解之中。但他又不认为它是被个体理解所决定的,而是被一个“解释共同体”所共同决定的。这个解释共同体拥有共享的组织经验、理论背景与“阅读策略”;并通过一种准入制度来延续自身,并通过职业化训练、对偏差行为的负面激励等措施来巩固保持共同体存在的信念与思维框架。在菲什看来,法官职业群体便是这样一个解释共同体,而法律命题是否为真就取决于这个共同体的判断。④

对于菲什的观点,帕特森多多少少有一点误读。首先,在帕特森看来,菲什理论中的核心是解释模板的选择,然而,菲什曾明确说过,解释模板并不是一个选择的问题,而是一个在实践中内化于个体的问题。⑤其次,帕特森认为菲什的理论是对库恩的范式概念的一个运用,这既误解了菲什,也误解了库恩。事实上,库恩并没有持一种彻底的真理建构观,而只是认为外部经验不足以决定一个科学知识理论体系,这其实是一个更弱的命题。⑥此外,更为关键的是,如果解释共同体的共享观念被认为是一种范式的话,那么又何来可供选择的多样解释模板的问题呢?

由于误读,帕特森对菲什之理论的批判也存在严重问题。在帕特森看来,菲什的主要毛病在于解释共同体的“同质性”与“多元性”之间无法协调,从而使解释共同体成为一个自相矛盾的概念。⑦然而,解释共同体的概念并没有蕴含着这样的命题,在每一个问题上,所有的成员都自然地有着同样的看法;而毋宁是说,对于某个问题的不同看法可以通过共同体所赞同的方法被解决。在这里,帕特森显然是把“共享理论背景”混同于“在每一个问题上都保持相同意见”了。前者如果与后者有联系的话,也只是说,前者在原则上保证了后者的可能性。

四 对帕特森之论证形式学说的认识与评价在帕特森看来,无论实在论,还是反实在论,都没有令人信服地说明法律真理的含义。根本原因在于,它们共享着一个理论前提,即真值条件理论。这一理论认为,法律命题的真值在根本上依赖于一个“真理制造者”。而事实上,它不过是在司法实践中展开的,或者说,真不过是一个用以表述赞同的术语,并不是法律命题在某些条件下所具备的属性。

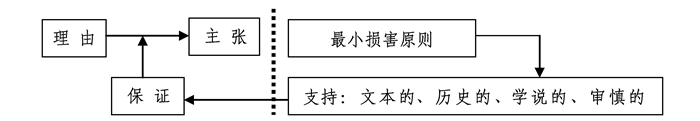

具体而言,在帕特森看来,在法律实践中,人们使用四种论证形式(文本的、学说的、历史的和审慎的)来显示法律命题的真,当不同论证形式发生冲突的时候,人们实际上也应当根据蒯因的最小损害原则去选择那些已被接受的法律真理冲突最小的结论。这个论证结构可以用图表示如下:⑧

|

形式稍有改动,虚线为笔者所加,左面为A部分,右面为B部分 |

可以看出,帕特森的论证形式学说在两个方面对以往的法律真理观做出了贡献。首先,他批判了真值条件理论,并提出了一种新的理解法律真理的方式;其次,作为一个副产品,他提供了一个司法判决的论证结构。由此,本文将分别从这两个方面出发来对理解和评价帕特森的学说。

(一) 一种新的理解法律真理的方式?上文已述,帕特森是通过对诸多法律真理观的批判来提出他关于法律命题为真的看法的。这也就意味着必须从批判性和建设性这两个方面来看待他的学说。

批判是帕特森学说的主体部分,正是在这个意义上,他承认自己的著作是一本“旨在破坏的作品”①。在对他所谓的现代主义法理学进行一种总体性批判之后,帕特森又对每一种竞争性学说进行具体批判。但问题在于,除了对哈特的批判之外,这些具体批判与上述总体性批判之间是否有联系,是不明朗的。比如,他批判德沃金的学说既不是规范的,也不是描述的②,这个批判本身是可以接受的。事实上,布莱恩·比克斯在其它地方也提出过类似的批判,“一种既忽视又激励相互分歧的法律观的司法解释理论既不是描述性的也不是规范性的”③。然而,它是如何与帕特森所要讨论的主题,即德沃金的学说也是一种真值条件理论联系在一起的?

如果说在菲什的理论中,我们尚且可以真值条件归结为解释共同体的信念一致性的话,那么在德沃金的理论中,真值条件是什么?当然,可以对所谓的真值条件做非常广泛的理解,认为所有可以重构为诸如“法律命题为真,当且仅当……”这样表述的理论都是真值条件理论。如此,则德沃金的法律真理观可以重构为,“一个法律命题为真,当且仅当一个理想法官在建构性解释的过程中证立它”。然而,如果是这样理解的话,那么帕特森自己的学说同样也可以重构为这样一种表述,正如克瑞斯(Ken Kress)对之所做的那样④。

另一方面,如果把真值条件理解为一个独立的“真理制造者”,那么德沃金的理论并没有预设这一概念。事实上,德沃金与帕特森的理论有比在帕特森自己看来更多的一致性。前者同样认为,法律命题的真是在司法实践中展开的,而不是某种外在事物所赋予的。只不过在德沃金看来,司法实践要以一种特殊的方式诉诸于特定的政治理想;而在帕特森看来,司法实践在一定意义上是自足的。

上述论述揭示了帕特森学说中批判性部分的两点不足。首先,对每种竞争性学说的考察是如何和主题联系起来的;其次,没有充分论证为什么一些竞争性学说是他所言的真值条件理论。当然,批判性部分还有其它的不足,比如“帕特森没有说明为什么真值条件理论是有问题的”,他至多只是表明了“自己倾向于选择应用中的意义理论”⑤。对此,为帕特森的辩护是,“应用中的意义理论”要比“真值条件理论”更能使避开20世纪前半期来自逻辑实证主义的压力,另一方面,也更能说明法律领域的自足性。这两点正是本文将在最后一部分说明的帕特森在当代法理学上的主要贡献。这里,让我们先把目光转向帕特森学说的建设性方面。

帕特森在其学说的批判性方面着墨过多,却只用了几页篇幅来提出自己的法律真理观。据说,这是为了避免现代法理学的批判⑥,但这显然无异于因噎废食。过分简略所带来的问题是,他的真理观是含混的,人们能够确定的只有一点,它无论如何都不可能是符合论;但不明确的是,它究竟是一种融贯论,还是一种实用论,或者干脆是一种冗余论。在泽普尔斯基看来,帕特森的法律真理观实际上是(或最好将其理解为是)一种真理融贯论①。这个看法无疑是有道理的。一个最直接的证据就是帕特森对蒯因整体论的运用,从而使其论证形式学说具有非常浓厚的基础融贯论的色彩。他特别强调法律命题之间的一致性,如“我们赞同那些与其它的、我们引以为真的东西冲撞最少的解释”②、“在法律中,我们会选择那些和我们认为是真的东西最好地结合起来(的结论)”③等诸如此类的表述。

然而,在另外一些地方,他的观点看起来又像是实用论或冗余论的。比如,他说法律真理“是通过法律论证形式的运用而体现出来的”④。从他对司法判决之论证结构的一般表述来看,这种说法可以被解释为,说一个法律命题是真的,也就是说,法律实践的参与者通过论证形式对之进行了证立。这种解释也能够得到他的其它说法的印证,比如,“如果一个合格的法律行为人能够为他的断定提供理由,则一个法律命题就是真的”⑤。这样一种有理由的可断定学说无疑是詹姆斯和杜威意义上的真理实用论。此外,帕特森的一些表述也使其法律真理观看起来是冗余论的。比如,“真不是一个解释性有用的概念”⑥、“真是一种表示赞扬或认可的术语”⑦等表述。这无法不让人想起斯特劳森(Peter Strawson)的真理执行论。

(二) 司法判决的论证结构上文讨论了帕特森的法律真理观,一个总体的评价是,它是含混的,可以对之做各种不同的解释。在这里,我试图讨论帕特森在讨论法律真理时所提出的论证结构,试图说明,它正确的部分是毫无新意的,而有新意的地方又是错误的。

首先,在该论证结构中,正确的部分是A部分。但这一部分毫无新意。拉兹在1979年所出版的《法律的权威》中讨论法律命题的社会来源时,就已经提到过命题为真意味着相关社会事实与规则的结合⑧。尽管他并没有将之图示出来,但还是可以看出该图示与拉兹说法的契合性。如果帕特森认为这并不能说明什么问题。那么还有一个关键的证据,那就是图尔敏早在1958年第一版的《论证的使用》中,讨论伦理学、法学与其它自然科学中所共有的论证结构时,就明确使用过相同的图示⑨。只是在图尔敏看来,“支持”本身也有待证明,于是这样的结构就是不断叠加的。很难说为什么帕特森在讨论法律论证的结构时只字没提图尔敏的贡献,善意的推测是他并没有从图尔敏那得到智力支持。然而无论如何,都可以说,A部分的结构是毫无新意的。

其次,该论证结构的B部分,尽管是有新意的,但却是错误的。这种错误建立一系列误解的基础之上。首先是对语言用法的误解,其次是对普特南内在实在论的误解,再次是对奎因整体论的误解。对语言用法的误解是指,帕特森所持有的这样一种观点:在语言的表现(represent)和表达(express)之间并不存在明显的区分。在他看来,这是反对前期维特根斯坦所持有的语言图像论而又不陷入怀疑论的必然推论⑩。然而事实并非如此。语言的用法是多样的,但任何用法都预设了描述性用法,就此而论,描述性用法是基础性的。即便有的语句糅合了语言的不同用法,但这并不意味着它在逻辑上是不可拆分的。

帕特森对普特南的误解在于,在他看来,普特南认为存在着诸多不同的概念框架,人们可以自由地选择任意一种,事物只有在特定的概念框架中才具有可以认识的特征⑪。诚然,普特南认为,任何特征都具有概念相对性,都是相对于一个概念框架的,但他并不认为这个概念框架是可以自由选择的,他也并不认为,在处于同一社会阶段的某个共同体中,存在着实质性的多元概念框架⑫。此外,帕特森也误解了奎因与他的“总体性力场的隐喻”。我们知道,这个隐喻是奎因在“经验论的两个教条”中提出以说明知识体系的总体性以反对那种认为单个的命题可以被经验所证成或证伪的观点的。然而,在奎因那里,“总体性力场”是同一个科学知识体系,使用的是同样的概念框架。在奎因看来,由于经验的不充分性,原则上可能存在不同的知识体系,但那毕竟是不同于当下的作为整体的科学知识体系的另外一个体系,而不是在这个体系的内部有着一些不可通约的论证形式。帕特森似乎把各种复杂的法律素材算作是奎因意义上的外部经验,那么论证形式就是奎因意义上的知识框架,在这个意义上,如果存在诸多不同的论证形式,那么在原则上法律命题就是无法被确定真值的。

由于对普特南与奎因的误解,帕特森的法律论证结构中存在着诸多自相矛盾的东西。一方面,在帕特森看来,任何一个法律命题要为真,就必须处于一个特定的论证形式中,“论证形式是使命题为真的条件”;另一方面,如果依据不同的论证形式所得出的结论是冲突的,那么就必然要依据奎因主义的“最小损害”原则来处理,从而得出一个真值。矛盾的地方在于:(1)由于不同的论证形式是不可通约的,又由于命题只有在特定的论证形式下才有意义,那么判断什么结果才符合“最小损害”原则也只有在特定的论证形式下才能被做出;(2)即便通过区分法律命题(proposition of law)和关于法律的命题(proposition about law),这一困境能够避免。又如何认识那些经过“最小损害”原则的衡量的命题呢?帕特森认为它是真的。但这显然与他自己的观点“说一个法律命题为真意味着它在特定的论证形式中能够被证明”相冲突,这个命题的真值已经超越了特定的论证形式所能赋予的限度。(3)尽管对于什么才是审慎的论证形式,帕特森没有给出过多的说明,但“最小损害”原则本身也无疑是一种后果考量,那么这是否意味着一种论证形式最终成为其它论证形式的标准呢?

事实上,所有这些矛盾都根源于一个根本性的悖论,即如果帕特森的论证形式是奎因与普特南意义上的概念框架,那么处于同一个法律体系下的职业共同体,就不可能有多个论证形式;而如果论证形式是一种更弱的概念,那么法律命题具有真值就并不一定需要某些特定的论证形式。

五 帕特森学说的意义上一部分对帕特森学说的评价主要是负面的,指出他的法律真理观是含混的,他关于司法判决的论证结构也是不令人满意的,具体而言,正确的地方是没有新意的,而有新意的地方又是错误的。但公正地说,尽管论证形式学说具有这样或那样的缺陷,它仍然具有无法被遮蔽的意义,或者说,具有它对于当代法理学的独特贡献。

首先,这一学说重申了法学领域内的知识可能性。正如泽普尔斯基所指出的那样,“20世纪前半期的哲学发展引起了非中心领域(伦理学、政治学、法学、美学等)的危机”①。而危机的根源正是强的真理符合论、语言图像论和确证理论。强的真理符合论认为一个命题是真的,当且仅当其与某种独立于主体的事实相符合,而除了一些坚定的形而上学实在论者,很少有人认为在上述非中心领域存在这些事实。在语言图像论看来,如果一个语句没有描述世界,那么它就是没意义的,但在伦理学与法学领域内,大多数命题并不是描述性的,而是规范性的。而确证理论则要求有真值的命题至少要在特定的理论背景下能够得到经验性观察的证实。这些理论构成了20世纪前半期的主流哲学思潮,并在维也纳学派那里得到了集中的体现。从这个意义上说,帕特森的学说可以视为法理学领域对这一主流哲学思潮的回应。当然,也有一些人认为,这一回应在上述学说已经不在哲学领域占据主要地位的今天,还有多大的必要,是令人生疑的②。但正如本文在开头说过的那样,这一重申至少提醒了我们一个法律命题理论对于阐明司法过程以及为审判提供方法论指导的重要性。

其次,它强调了法律系统的自治性。帕特森在后记中强调,尽管“我们不能将法律从与之关联的社会空间中孤立开来”,但“法律是一种可以证明为同一、与其自身的论证语法相统一的实践”③。在前面我们也提到,正是在这一点上,我们可以把他的理论与德沃金的理论区别开来。事实上,将法律论证与非法律论证区别开来一直是帕特森论证形式学说的一个重要蕴意。一方面,法律论证一定是对他所说的四种论证形式的运用;另一方面,当这些论证形式冲突时,解决的办法是内在的一致性判断,而不是依靠某种外在的标准。此外,在他看来,尽管法律论证可以用其它学科的话语来描述,但一种实践和描述它的另外一种实践在本性上是不同的,从而法律的论证形式也不可以规约为“另外学科的论证形式”④。从这些表述中,可以明显地看到托依布纳在另外的地方所表述过的一些思想,即法律是一个认知上开放但运行上闭合的系统⑤。这种强调在已经习惯于以各种法律之外的资源来衡量司法判决之合理与否的今天,具有更为重要的意义。