方言是发展变化的,方言的发展与变化不仅是语言系统内部因素运动的结果,更是社会因素和心理因素共同作用的结果。而其中的社会因素和心理因素,依社会语言学一般认识:主要是人口迁徙、行政区划、地理环境的社会条件和语言态度与语言情感的心理因素①。今天,方言的变化也许比任何时候都要剧烈,那么,制约这种变化的条件是否依然还是那些因素,是否还有新的未曾注意到的因素呢?

我们的讨论将从对贵阳市花溪方言语音演变的调查开始。

一花溪区位于贵阳市南,地处贵州高原中部,苗岭山脉中段,区境东连龙里县,南界惠水、长顺两县,西接平坝县、清镇市,北邻贵阳城区(南明区、小河区)和乌当区,总面积957.6平方公里。区人民政府驻花溪镇,距贵阳市中心17公里。境内铁路、公路四通八达,有高等级公路干道与市区相连,全区农村已村村通公路和电视。电视覆盖率为100%。境内居住的有汉族、苗族、布依族族、侗族、仡佬族等22个民族。②境内少数民族在与汉族相处交往中,己普遍使用汉语,境内各少数民族之间的交流也是以当地汉语方言为中介语。本文所说的花溪方言指的就是花溪各少数民族在相互交流中所使用的的当地汉语方言。

花溪境内汉族方言分为两个方言小片:贵州川黔方言贵阳次方言和川黔方言与黔南方言之间的过渡区方言惠水次方言。③

贵阳次方言(以下简称贵阳方言)是贵州川黔方言的代表。“与城郊特别南部地区的语音相比,城区语音像一个“方言岛”孤立与周围、贵阳话语音环境中,而这一“方言岛”却比较接近西南方言的其他大中心,比较接近民族共同语。”①

惠水次方言(以下简称惠水方言)语音兼具川黔方言、黔南方言、黔东南方言的特点,属过渡区语音。②

花溪方言“韵母an、uan、iεn与ε、uε、iε的分合”最能体现贵阳方言和惠水方言特点。1982年涂光禄先生在调查了这一项语音后指出“an、uan、iεn(中古咸、山摄字)的韵尾由北(偏西)而南,分四级演化,韵尾渐次脱落,与ε、uε、iε(中古麻开三、入声字)韵分别合流,显示出阶梯式(或波浪式)的演化形式。第一级an、uan、iεn(以下简称A类);第二级an、uan、iε(以下简称B类);第三级an、uε、iε(以下简称C类);第四级ε、uε、iε(以下简称D类)。这四级阶梯式的演化,是贵阳市城区与郊区语音差别的主要内容之一。”③A类为贵阳方言韵母,与普通话韵母是一样的,前鼻韵尾齐全。D类为惠水方言韵母,an、uan、iεn前鼻韵母脱落与ε、uε、iε合流。B、C(花溪区无第三级an、uε、iε的语音现象,笔者注)类是贵阳方言与惠水方言之间的过渡方言的韵母,前鼻韵尾依次部分脱落。

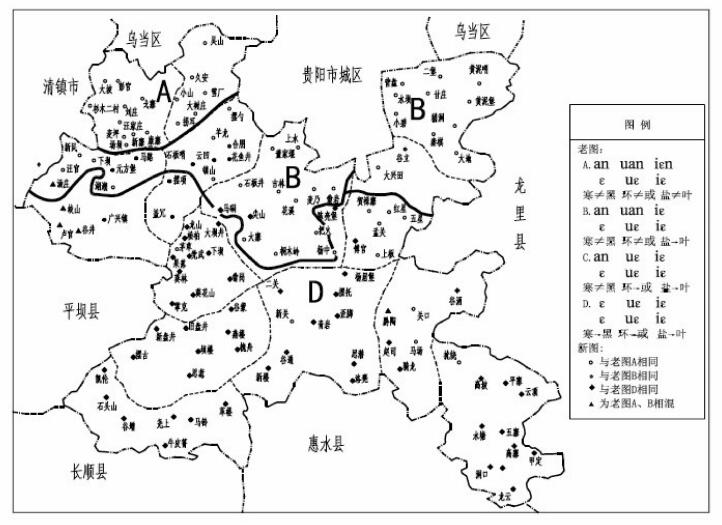

2008年,我们对这一语音现象重新调查时,发现以往阶梯式分布的语音格局已被打乱。贵阳方言语音对过渡区域的方言语音的影响,由北到南呈现强弱不一的差别。从图 1我们可以看出:

|

图 1 韵母an、uan、iεn与ε、uε、iε的分合④ |

1.紧邻中心城区贵阳的花溪镇、花溪乡、小碧乡,湖潮乡、石板镇的一部分村寨大都完成了由B类到A的演变;离贵阳城区较远的孟关的大部分村寨、黔陶乡的一部分村寨以及高坡乡的扰绕也完成了由B类到A的演变。从方言语音地图上可以看出这类地区语言演变异常激烈。

2.远离贵阳城区的马铃、燕楼、高坡等乡这一项语音没有什么变化。依然坚守着D类惠水方言语音特点,前鼻韵尾依然是全部脱落。

3.介于这两者之间(南北语音过渡区)的汤庄、岐山、卢官、广兴镇等村寨,则表现为韵母an、uan、iεn与ε、uε、iε有时是对立的,有时又是合流的,体现出演化过程中的不稳定状态。

这种极富差异的语音演变,跟花溪历史上的行政区划及地理分布特点密切相关,跟历史上形成的传统文化社区也密切相关:率先完成由B类到A类演变的花溪镇、花溪乡、小碧乡的村寨,紧邻A类地区,行政区划一直属于贵阳,加上交通便利,与A类地区(贵阳地区)的接触频繁,语音受贵阳方言的影响也非常大,基本完成了与贵阳语音的合流。

历史上,马铃、燕楼、党武曾是长顺县的一部分。高坡先由贵筑县(由贵阳县更名而来)管辖,后划入龙里县管辖,最后又划归花溪区。虽然马铃、燕楼、高坡等乡早已归属于贵阳,但是由于马铃、燕楼、高坡的地势较高,离贵阳相对较远,交通也不太方便。历史上的行政隶属关系,加上高山的阻隔,使得这三个乡的百姓与长顺、惠水百姓的交往远比与A类地区百姓的交往多得多。在共同的生活习俗,共同的文化心理的作用下,这一地区的语言受贵阳方言的影响非常小,因而相对稳定,变化不大。

而处于南北语音过渡区中部的汤庄、岐山、卢官、广兴镇等村寨,则在多方语音交混影响下,出现了复杂的语音分合关系:不同来源或多种层次的语音在同一地区共存共用,形成竞争和叠置局面。①

由此可见:行政区划、地理环境、传统的文化社区依然是影响方言语音演变的重要因素。

二语言的选用不仅是一种社会外部条件的作用过程,也是人的一种内在的心理过程。评价这一心理过程的因素通常以为主要就是语言态度和语言情感。

就此,我们对花溪某职业高中的学生进行了问卷调查,花溪某职业高中的学生均是没有考上普通高中的花溪各乡镇的学生,年龄大都在十六到十八之间。我们在花溪某职业高中发放了有关语言使用的问卷70份(实际收回了64份有效问卷)。以下是问卷涉及内容及调查的结果:

1.你认为普通话、贵阳话、自己的母语哪种好听?

几乎所有的人都认为普通话好听,其次是贵阳话,再次是自己的母语。

2.你使用的最熟练的是那种语言?你最喜欢的是哪种语言?

使用最熟练的语言是自己的母语,其次是贵阳话,最后是普通话。最喜欢贵阳话的占43.8%, 最喜欢普通话的占31.3%, 最喜欢自己的方言的占24.9%。

3.课后在校园里你愿意说什么话?在社会交际时愿意说什么话?

80%以上的学生表示愿意在课后说贵阳方言和自己的母语。在社会交际时, 如果对方是不认识的人,大都喜欢用贵阳话交流;或者如果对方先用普通话交谈, 就说普通话。只有和同乡在一起才说自己的母语。

4.你说普通话时会不会有心理障碍?如果有, 是哪些障碍呢?

如果大家都说普通话时,自己说普通话心理没有障碍的占59.4%, 如果大家都不说,只自己说有障碍的57.8%。主要心理障碍是:周围的人都不说, 自己当然也不说;怕说得不好, 被别人议论、讥笑。

5.你在家乡和父母乡亲说什么话?如果你在家乡与父母乡亲说普通话他们会有什么反应?

100%的学生与父母乡亲说家乡方言。父母乡亲支持说普通话的占23.4%, 反对讥笑的占56.2%, 既不赞同也不反对的占20.4%。

问卷调查和我们的访谈调查都显示:就语言态度而言,在花溪,人们对普通话的评价高于贵阳话,对贵阳话的评价高于本地方言;就语言情感而言,大多数中老年人对自己的方言母语有一种不舍的亲情,而青年学生的语言情感则较为复杂,在家乡他们都乐于使用自己的方言母语,因为这样亲切自然;在与外界交流时,则会觉得方言母语土气,担心被人瞧不起。

这也许可以进一步解释为什么花溪各乡镇的语言生活特点是以方言母语为主导,方言母语与贵阳话并存共用。

方言母语与贵阳话的并存并用,促进了花溪方言语音的演变。因而语言态度与语言情感也依然是影响方言语音演变的重要因素。不过,问题并没有完全解决。

三在花溪的乡村,尽管说普通话的人和说普通话的机会都非常少,然而我们在调查中还是发现演变中的花溪方言语音,被侵染了许多普通话的因子。

如,我们发现:

在花溪有许多富有方言特色的字或词的旧读,随着老人的离世,已经在逐渐消亡。年轻人(以读书人居多)受普通话语音的影响,无论是在语气、语调的使用上,还是在声母、韵母、声调的选用上,都与中老年人有很大的不同。

下面从声母、韵母、声调三方面分别考察:

声母:“爱”由“ηài”读为“ai”;“安”由“ηan”读为“an”;“街”由“kai”读为“tçiε”;“鞋”由“xai”读为“çiε”;“敲”由“k‘iau”读为“tçiau”等等。

韵母:花溪方言语音没有撮口呼,但是现在在花溪各乡镇已经有许多年轻人(以十一、二岁到二十左右的大中学生居多)已经有成系统的撮口呼了。无论是单说,还是在连续的语流中,他们都能把“鱼、区、月、远”等字的韵母由齐齿呼改读为撮口呼。

声调:受普通话的影响有些字的调类改变为普通话的调类。花溪方言“探亲”的“探”是阴平,普通话是去声。现在已有很多花溪人在说花溪方言时,都会把“探”的调类,改为普通话的调类,即由阴平改为去声。类似的情况还有“游泳”的“泳”,由去声改为上声。“乒乓”由上声连读改为阴平连读等等。

何以会出现这类现象?用人口迁徙、地理环境和行政区划等传统因素似乎都无法有效地解释。

我们以为,这应该主要是当代大众传播与学校教育共同作用的结果。

以普通话为主阵地的大众传媒的普及,以普通话为校园语言的学校教育的普及,给方言区的新一代人施加了巨大的影响,这一代人的语音在普通话的影响下对旧的语音形式产生极大的冲击。广播、电影、电视的普及,使方言区的人们有机会接触到标准的普通话,也为方言区的人们学习普通话提供了可供学习和模仿的语音样板。教育的普及使得接受普通话语音熏染的人越来越多。

本次调查的村庄,家家户户都有电视机,而且几乎所有的人都喜欢看电视,特别是学龄前的儿童。电视节目成为了他们接触和习得普通话的最主要途径。调查中我们发现有不少儿童都能用普通话对电视的情节进行转述,有的还能大段大段的用普通话背诵电视里的广告。

在对马铃中学、燕楼中学、高坡中学的学生进行语音调查时,我们发现不少学生都能够主动地用流利的普通话与我们交流(有些学生的普通话语音还比较标准),当我们要求他们说自己的方言母语时,他们也说得非常自如。只是他们的方言母语远不及他们的父辈说得那么地道。主流社会对语言的要求,大众传媒及基础教育的单语性(普通话)削弱了方言的传承性,加快了方言语音的演变进程。

也就是说:以普通话为主阵地大众传媒及以普通话为校园语言的学校教育的普及是影响方言语音演变的重要因素。

既然如此,是否可以预测花溪方言将快速的向普通话靠拢呢?

四就此,我们进一步调查的结果表明:花溪大多数人期待的是说一口标准的贵阳话,而不是标准的普通话;花溪方言向强势方言贵阳方言靠拢的速度和力度都要大于向民族共同语普通话靠拢速度和力度。

由此,便产生了这样的问题:虽然大众传媒和学校教育都是普通话占绝对优势,为什么没有加重花溪方言向民族的共同语普通话靠拢的砝码?虽然村民们对普通话的评价高于贵阳话,为什么村民的方言母语的语音却主要是向贵阳话而不是向普通话靠拢?为什么绝大多数花溪人都期待着能说一口地道流利的贵阳话?

在这些现象的背后,是否还有其他我们过去未曾注意到的更重要的因素?这是否与当下乡村劳动力大量涌进城市,与城市化进程的加剧有一定的关联?

为了印证这个假设,我们在花溪进行了进一步的调查与访谈,调查与访谈的对象为花溪籍的教师、学生、外出打工(及曾外出打工)者、上班族(但仍在花溪境内居住)、普通农民等;文化程度从小学到大学不等;年龄从少年到老年。

对花溪职高学生的问卷调查——

1.对你来说学普通话容易还是学贵阳话容易?你的语言受普通话的影响大还是贵阳话的影响大?

几乎所有的学生都认为贵阳话学起来要比普通话容易, 自己的语言受贵阳话的影响大。

2.你毕业后想去外省工作,想留在贵阳工作、还是想回家乡务农?

想去外省工作的占12.5%,留在贵阳工作的占87.5%,没有人愿意回家乡务农。

问卷结束后,笔者在参加问卷的学生中随机选取了30多名学生进行了一个普通话水平的大致评估,评估结果显示:90%以上的学生普通话语感不错(尤其是女同学),普通话水平在二级乙等的中低段分(80—85分左右)。应该说这些学生的普通话表达是清楚的、流畅的(基础教育对普通话的普及做出了很大的贡献)。尽管如此,由于绝大多数学生对自身未来生活的定位是:留在贵阳工作!所以他们在语言上更期待说一口地道流利的贵阳话。

我们进一步对两代花溪人语言使用情况进行了对比分析——

通过表 1可以看出,父女两代人文化程度有不同,职业不同,语言运用能力也很不相同。笔者通过访谈了解到大学生们的父辈生活的区域有限,交往的人也都是本乡本土的农民。他们习惯于已有的生活,生活期望较低,语言比较保守。除谢明贵外,周家祥与王昌锋都不大会说普通话,贵阳方言说得也不好。并且他们也都没有想学习普通话和贵阳话的愿望。理由是:一学不会;二就算学会了也没啥用。

| 表 1 对两代花溪人语言使用情况 |

而具有大学本科学历的年轻一代(三位女儿全日制学历为大专,后经自学或函授专升本)的情况就与他们的父辈完全不同,她们还在接受基础教育的时候,就立下了要跳出农门,实现更高社会地位的转移的志向。为了完成这个转移,她们在学习的每一个阶段都非常努力,除学好文化知识外,也都非常注重普通话与贵阳话的学习,力争在每一个阶段都将自己的语言与主流社会的语言融为一体。

笔者询问她们学习普通话、参加那么多次普通话水平考试,是不是准备毕业后当老师或去省外发展?她们是的回答是一致的:有当老师的想法,但没有去省外发展的想法。考普通话的原因:一是为了更好的与人沟通;二是为毕业后的招考(公务员招考、教师招考)增加砝码。最终她们也都是经由招考进入了主流社会的职场。

她们这一阶层的年轻人,有想法、有追求,对自己的未来有规划,他们知道掌握不同语言对于自己的意义,他们能够根据不同的情景,自如地转换自己的语言。因为无论是普通话、贵阳话、还是自己的家乡话他们都讲得非常流利。

在访谈中她们一致表示贵阳方言是他们最喜欢的、使用频率最高的语言。在她们看来贵阳话说起来比她们的家乡话好听,即能体现身份,又不至于让家乡人太反感。所以她们在与人交流时,最先选用的就是贵阳方言,当发现交际会产生困难时,才会采用与对话者相称的语言。这种现象对即便是在远离贵阳的王菊们也是如此。

同时,我们还对到贵阳务工农民与未到贵阳务工农民的语音变异程度进行了调查——

调查结果表明:到贵阳务工农民语音变异程度明显高于未到贵阳务工农民的语音变异程度。

| 表 2 接受访谈的花溪村民的基本情况 |

小陈、小班、小李、小王都是花溪区燕楼乡人,小陈和小班一直在村里务农,很少外出。小李和小王则农忙的时候在家务农,农闲的时候到贵阳打工,这样的生活持续了很多年了。为了了解他们的语言使用情况,访谈时笔者先用普通话与他们交谈,然后改用贵阳话与他们交流。

在访谈中,虽然小陈和小班都竭力的想用相应的语言来与笔者交谈,但最终都因表达上有障碍(或不流畅,或词不达意)而都改用燕楼话。而小李和小王则不同,他们都能流利地用相应的语言与笔者交谈。只是他们的普通话和贵阳话中夹杂较重的燕楼方音。小李和小王告诉笔者:他们在家乡说燕楼话,在贵阳打工时,和同乡在一起说家乡话,其他大多数场合下都说贵阳话,只有当对话者听不懂他们说的贵阳话时,才会改用普通话。

当笔者问及在贵阳打工为什么不说燕楼话时,他们的回答基本一致的:燕楼话不好听,土气,在贵阳说会被人笑话,被人看不起。当笔者问及在家乡(与同乡)为什么不说贵阳话时,他们的回答也是基本一致的:在村里说贵阳话会引起村里的人不满,有时村里人还会用嘲讽的语气重复他们语言以示对他们的鄙视。

在城市语言的冲击下,外出打工农民对自己的方言母语产生了不自信,对城市的“高雅、文明”用语充满了向往。然而他们的根依然在乡村,他们与乡村有割不断的联系。因而他们言语生活是丰富多彩的,家乡话、贵阳话、普通话交替使用,语言的变异也在不经意中悄悄地发生了。我们的调查也证明了这一点。小李、小王所说的燕楼话因受贵阳话的影响,与小陈、小班所说的燕楼话在语音语调上有明显的差异。

以上的调查与访谈表明,城市化的进程促使许多年轻人不得不放弃自己的方言土语。现阶段从花溪各乡镇涌入贵阳的人员中,有层层遴选教育体制下的佼佼者;有为改变生存现状而来打工的农民工;也有城市的扩容后,失去了土地、失去了传统意义上的家园的游离于城市和乡村的边缘人。不论是那一种形式被“城市化”的农民,他们都渴望最终融入城市, 成为的城市的一员。然而在与城市文明的碰撞中,乡土身份让他们感到自卑,城市生活使他们产生一种已有文化的失落感。陌生的城市生活,使他们感到焦虑不安,无所适从。为了消除与城市在文化心理上的“区隔”进而“融入”城市,他们渴望建构一座与市民平等、和谐沟通的桥梁。此时一口流利的贵阳话就是一座与市民平等、和谐沟通的桥梁。此时贵阳话代表的是城市的生活方式,代表的是城市的身份认同。

在这样的境遇中,花溪方言语音必然深深地打上贵阳话烙印。在贵阳生活,说贵阳话,是出于语言的心理定势, 是为了“合群”,为了“从众”,为了寻找一种认同感。在省会贵阳, 长期以来, 贵阳话总是处于社会生活中的主导地位, 贵阳话以它强烈的向心力和外张力,对周围的弱势方言施加着巨大的影响。

更为重要的是,花溪地处贵阳城郊,贵阳既有不同于乡村的城市繁华,生活节奏又不像东南部沿海城市那么快,而且气候条件也不错。贵阳的文化传统、风俗习惯、语言结构与语音范畴也都与花溪没有太大的差别,所以花溪人都特别愿意到贵阳工作、生活。花溪人在贵阳生活、工作所要付出成本比去任何城市都低。加之贵阳的生活对花溪的很多的村民们(尤其是年轻人)来说切实经验过的,是可以被感知的。

与贵阳相比,北京、上海、广州固然好,却显得渺远而虚幻;正如普通话固然地位高,但是以“普通话”为标志的生活对于绝大多数花溪人来说却几乎是遥不可及的。然而,他们对生活的期待与追求,经过自己的努力在贵阳是有可能实现的。

由此,我们也许可以说,尽管花溪人对普通话的评价高于贵阳话,大众传播和学校教育也加强了普通话的地位,但在语言上花溪人依然首选贵阳话,因而花溪方言首先是向贵阳话而非普通话靠拢,其根本的心理动因就是一个“语言期待”的问题。

“语言期待”是胡范铸先生提出的一个命题:“在语言生活中,常常存在一个‘说话者期待自己未来能够使用什么语言’的问题,这就是‘语言期待’”。胡范铸:《中国社会语言学研究》(讲义,2009)(未刊)“城市化应该定义为城市生活方式的获得,城市化过程即为城市生活获得的过程”,“所谓城市化是农民如何转化或变得跟城市一样的问题以及乡民如何同城里人一样地生活的问题。”周大林,郭正林等:《中国乡村城市化》,广东:广东人民出版社,1996年,第146页。尽管几乎绝大多数的被调查者都会觉得,英语的语言地位高于普通话,普通话的语言地位高于贵阳话,但是,无论是英语还是普通话都没有成为他们的“语言期待”。“语言期待”在本质上就是“生活期待”的一个表征:想过什么样的生活,就需要会说与这种生活相匹配的语言。

总之,人类对语言的使用,延续着语言的生命。人们为了满足自身交际的需要,不断调整重构自己的语言, 以适应新的环境的需要。花溪汉语方言语音演变的事实表明:城市化进程中,人们对生活的期待,催生对语言的期待。语言期待制约着语言演变的方向。因而“语言期待”是促进方言语音演变尤其是当今城市化过程中方言语音演变一个重要因素。