“机构”是指“把人力、物力和智力等按一定的形式和结构,为实现共同的目标、任务或利益,有秩序有成效地组合起来而开展活动的社会单位”,“机构形象”就是一个机构对自己的认知和社会体系中其他行为主体对它认知的结合,同时也是“他人对自己认知的内在化”的结果,它是一个“结构十分明确的信息资本”①。“在这里,政府部门是一种机构,企业是一种机构,社会团体是一种机构,国家其实也是一种机构。国家是广义的机构的一种组织形式,而各种具体的机构可以说是国家的组成单元与细胞。”②胡范铸等认为,过去的修辞学主要关注个人话语与个人话语的传播,而随着社会的发展,今天的修辞学更应该关注国家形象修辞、机构形象修辞的问题,需要从对于个人与个人话语活动的关注转向机构与机构,机构与个人话语活动的关注。③

2010年6月从网络上爆发的“郭美美”事件引发了巨大的“中国红十字会”信任危机,各种网络“推手”的活动更加深了这一危机,并且在两年之内持续发酵。这一危机的爆发使得“红会”这一机构形象在传播过程中公信力严重受损,公众信任度急剧下降。而红会的种种试图化解危机的做法并没有起到化解危机的作用反而加重了危机,这正显示目前我国在“机构形象”的维护和修复上存在着很大的问题。造成这类问题原因何在?如何通过语言学角度的分析有效解决这一问题,是本文的出发点。

二 机构形象传播中主体意识的缺失社会语言学家布迪厄将整个社会看作是一个通过语言进行象征性交换的市场,把语言市场上人们实施言语行为过程中流通的语言称为“话语”①。大到国家,小到学校机构、社会团体的建立和运行都需要语言的表述、传播,从而让公众了解、认可和接受。因此,我们可以把构建“机构形象”的过程,视作是一个言语行为的实施过程。

以胡范铸为代表的新言语行为分析理论认为:任何行为都是一定主体的行为, 任何言语行为都必定有一定的行为主体, 亦即言语主体,而这个言语主体并不单纯的包含传统研究中通常注意到的言语行为的发出者“我”,言语行为的接收者“你”,还有并未直接参与言语行为的但却在一旁的“他”。这三者在言语行为中分别承担不同的功能,通常来说,“我”是言语行为的“叙述者”和“驱动者”,“你”是言语行为的“接收者”和“实现者”,“他”则是言语行为的“核查者”,“核查者”意识的存在是现代言语行为与前现代言语行为的根本性区别, 是“言语行为的现代性”的基本标志之一。②胡范铸“言语主体模型”理论中还提到,任何言语主体都有“隐”“显”之别,“目标接受者”如此,“驱动者”也是如此。

我们以“郭美美事件”为例,对“机构形象”传播中的主体问题进行分析。“郭美美事件”是2011年6月在网络爆发的由一个年轻女孩子微博炫富而引发的民众对“中国红十字会”信任危机的一系列事件。事情的发展由下表呈现:

| 事件/背景/结果 | 郭美美 | 网民 | 红会 | |

| 11年6月 | 郭美美炫富 | 微博炫富,21日被网友关注和质疑22日到26日,郭美美微博解释澄清身份,后发表声明其身份是杜撰,并未在红十字会工作。 | 热议+人肉搜索发现与郭美美有关的一系列人物和这些人物与红会的关系。并指出中国红十字会下面有商业红十字会以及商业红十字会的盈利模式。 | 网友发现疑似中国红会副会长郭长江微博后,郭接受采访称,没有红十字商会,我也没有女儿。6月22日中国红十字会称“郭美美”与红十字会无关28日中国红会召开记者通报会,否认有“红十字商会”机构,也未设“商业总经理”职位,更无“郭美美”其人。 |

| 11年7月—11月 | 红会调查并向公众公布结果 | 郭美美母女于8月接受郎咸平采访 | 有77.5%的受访者表示红会在“郭美美事件”调查过程中“表现糟糕”。 | 公布的调查报告认定,“郭美美本人与红会及商红会无关,其用以炫耀的财富也与公众捐款或项目资金无关。”红会同时承认,商红会的确管理混乱并与商业机构存在利益关联,并通过撤销商红会为事件调查画上句点。 |

| 13年2月 | 红十字会社监委发言人王永正式向红会建议,重查郭美美事件。社监委委员刘姝威称,郭美美违反《民法通则》,侵害了中国红会名称权。 | 发微博“信任你们是因为我太善良,但我不是一个好欺负的人!你们从我这骗走的如果不还,我会让你们全世界出名,看你们还有什么脸活!” | 中国红会未对社监委建议明确表态,也未追究郭美美的法律责任。 | |

| 13年4月 | 四川芦山地震后,中国红会在震后募捐中再遭信任危机。 | 中国红会活动受到普通民众的激烈批评,网络推手则加深了这一情绪 | 红会社监会发言人王永表示,社监会内部已对重查郭美美事件达初步共识,中国红会总会表态愿意配合,等待社监会投票。 | |

| 13年6月 | 重启“郭美美事件”调查仅获两位委员支持。最终,社监委认为,对“郭美美事件”重启调查,有待进一步征集实证 | “只要红会敢动我一根毫毛,我立即公布红十字会很多不为人知的贪污内幕,资料已寄到美国,有胆你们放马过来!” | 随后中国红会秘书长王汝鹏否认红会将重新调查本事件,称仅是红会社监会两个委员的”个人提议“,而且尚未获得中国红会社监会通过 | |

| 起诉郭美美侵权的诉讼时效即将到期 | 郭美美在澳门举行盛大的生日派对 | 没有回应,至今未诉郭美美侵权。 |

由“郭美美”引发的一系列的事件根据时间大体可以分为三个阶段:

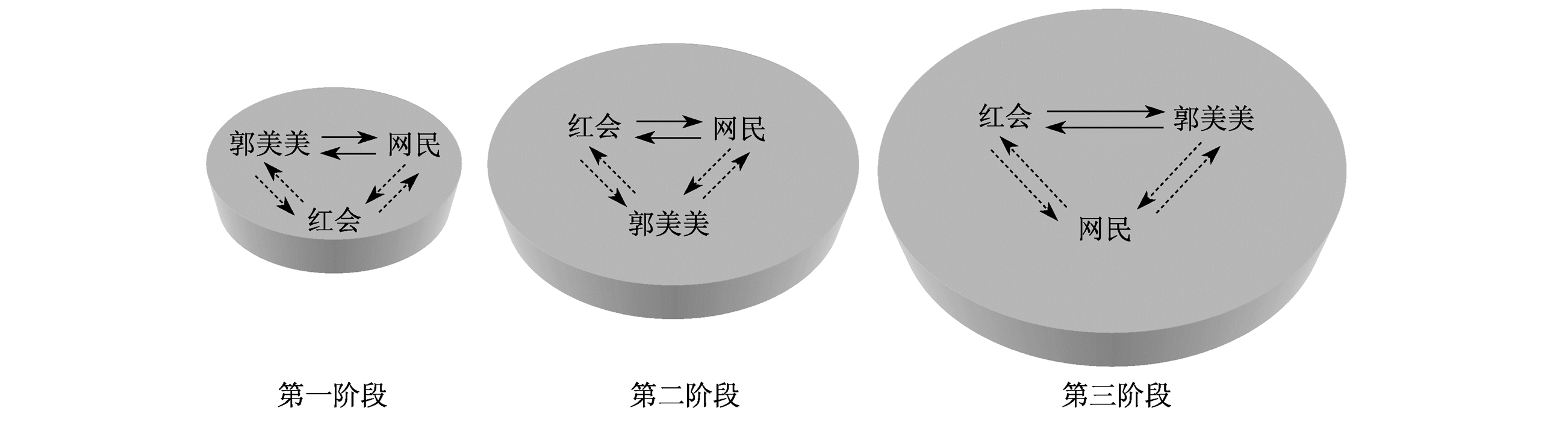

第一阶段:2011年6月郭美美网络炫富,引起网民热议以及随后的网络人肉搜索。郭美美的炫富行为本来是一种个人行为,由于网民的参与,变成了一种网络的群体性事件。在发微博这一行为中,行为主体是“郭美美”与目标受众——“网民”,郭美美作为博主,她是微博信息的发出者和叙述者,而“网民”是接收者。“网民”在接收到郭美美发出的信息之后,从中发现了问题从而对郭美美进行“人肉搜索”,在这一阶段即在网民人肉搜索的过程中,网民作为驱动者,郭美美则变为“目标对象”,由于郭美美微博认证身份的特殊性,网民的目标对象指向了“红商会”以及“红商会”背后的“中国红十字会”。也就是说,在这一阶段,郭美美是显性的“目标对象”,但其实网民更关心的是隐性“目标对象”——中国红十字会。但显然,中国红十字会并没有这样的意识,首先在事发的当天,中国红十字会并未对此事进行回应,而只是在记者采访时由红会的副会长以个人的身份否认和郭美美是父女关系。在网友的不断搜索和曝光下,6月22日到28日期间,中国红十字会只是被动地做出了轻描淡写的回应,并且设有正面回答而采用了否定的形式:否认有“红十字商会”机构,也否认有“商业总经理”的职位,更否认“红商会”有“郭美美”其人。这种态度表明红十字会并未认识到在这件事情里红会才是真正的隐性的“目标对象”,从而对这件事并没有加以应有的重视,而是用随便遮掩一下就过去的态度对待网民。这一阶段造成的直接后果是:

自2011年6月下旬“郭美美事件”等一系列事件发生后,社会捐款数以及慈善组织捐赠数额均出现锐减。民政部最新统计数据表示,全国7月份社会捐款数为5亿元,和6月相比降幅超过50%。慈善组织6到8月接收的捐赠数额降幅更是达到86.6%。

第二阶段:2011年7月到2011年底。在网民质问越来越强烈的情况下,“郭美美事件”由网民和郭美美的对峙变成了网民和红十字会的对峙,更多的网民需要红十字会给个“说法”,更多人关心的重点由对郭美美本人的质疑转变为对慈善制度的质疑,对慈善机构运作不透明的追问。整个事件的言语行为主体其实已经由“网民”、“郭美美”转变为“人民群众”和“慈善机构的代表”——中国红十字会。和在第一阶段一样,此时红会并未意识到自己已由隐性“行为主体”变为显性“行为主体”,也并未意识到此刻广大人民群众需要知道和希望了解的是什么,而是依然着力于撇清郭美美与红会的关系,撇清商红会与红会的关系上:“郭美美本人与红会及商红会无关,其用以炫耀的财富也与公众捐款或项目资金无关”,“商红会的确管理混乱并与商业机构存在利益关联”,并通过撤销商红会为事件调查画上句点这样行为结束了整个调查,并未公开商红会财务收支的审计情况,也没有指明商红会的利益相关方及对其实施问责,并对媒体质疑态度的回应表现不积极。这一阶段的后果是:有77.5%的受访者表示红会在“郭美美事件”调查过程中“表现糟糕”。人民群众对红会的反应的不满意依然体现在捐款数据上:

根据民政部2012年2季度民政事业的统计数据,到2012年2季度,全国社会捐款累计达26.5亿元,其中6月份为10.2亿元。和2011年同期相比,2012年全国上半年社会捐款数额出现了大幅减少。民政部的相关数据表明,2011年上半年,全国社会捐款为100.5亿元,2012年较2011年减少了74亿元,降幅达73.6%。

第三阶段:2013年2月到2013年6月。这一阶段,红会认为,关于郭美美的事情红会已经完全解释清楚,此事此时已应告一段落,但事实上此事造成的慈善机构信任危机远未结束,四川芦山地震后,中国红十字会在震后募捐中再度遭遇危机。为挽回公信力,中国红十字会社会监督委员会新闻发言人王永2013年4月24日表示,将于5月中下旬重新调查“郭美美事件”。随后,中国红十字会总会也表示愿意配合这次调查。这本是红会作为言语行为主体挽回自己机构形象最好的机会,而伴随着事情起因者“郭美美”在微博发出已将红会贪污内幕资料寄往美国的威胁,最后“重启调查”仅以获得两位社监委委员支持无法进行而失败。在这一阶段,“郭美美”以胜利者的姿态和红会对峙,言语行为的主体似乎又转变回了“郭美美”与“红会”,但人民群众在此时作为该言语行为的“核查者”和“监督者”的力量更为强大,可以说是“红会重启调查”的“驱动者”。但由于“红会”的不作为,随着6月20日的到来,起诉郭美美侵权的诉讼时效即将到期,而郭美美则依然毫无顾忌地炫富、在澳门大肆开庆生派对,“红会”的机构形象彻底、完全坍塌。

“郭美美事件”的三个阶段中主体关系的演变可以由图 1表示:

|

图 1 |

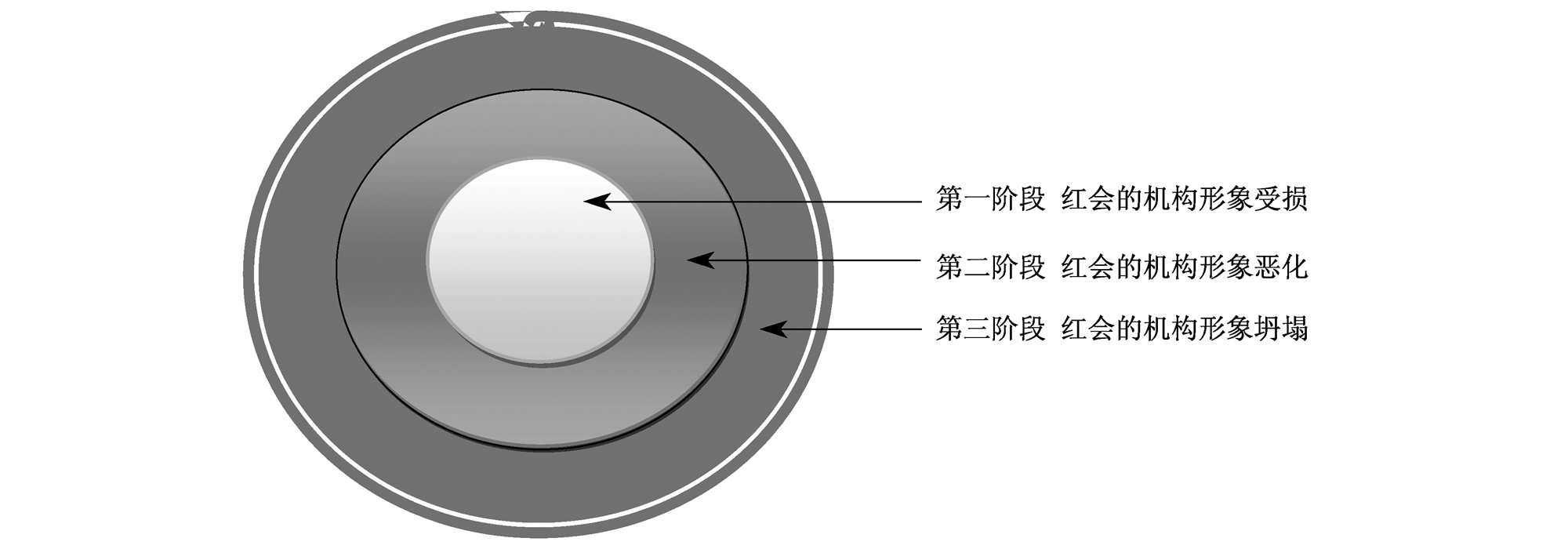

红会的机构形象一步步恶化则是以俄罗斯套娃的形式逐渐呈现出,即后一阶段以前一阶段的情况为背景并进一步扩大。如图 2:

|

图 2 |

通过以上对“郭美美事件”的整体分析,我们发现红会的形象由受损到坍塌这一过程中,有一个非常重要的问题:主体意识的缺失。在郭美美事件最初发生的时候红会并没有意识到其实自己是郭美美的“隐性目标对象”,于是出现了没有反应,反应过于轻率等现象;接下来红会也是因为缺乏主体意识或者主体意识不清晰不准确而采用了“自认为恰当”的解决问题的方式才导致红会的“机构形象”一而再再而三地恶化。

一个言语行为,有说话者,有听话者,还有旁观者(监督者)。在整个言语行为实施的过程中重要的不仅仅是怎么说,说什么,还包括谁在听,怎么听,听什么。听也是言语行为非常重要的组成部分,因为听本身也是一种发出信息的行为,可以说听在某种角度上也是一种说。一个有效的言语行为,不但包括说话者和说的信息,还包括听话者和听的姿态,不管听话者是否说,是否回答,其实都是在回应。这里的听话者包括直接的“目标接收者”和不是直接的“目标接收者”但可能是“核查者”的“非目标接收者”。说话者不仅仅要听听话者在听什么、怎么听、有没有听到说话者想要他听到的,还要注意“核查者”在听什么和“核查者”听的姿态。说话者只有注意到以上两点才能做到有效地说。同时,说话者也要注意听话者“听”之后的“说”,如此才能在这一系列的基础之上更有效地表达自己。在“郭美美事件”中“红会”在开始的阶段忽视了自己“隐性目标对象”的主体地位,没能够有效地听,从而无法在有效地听的基础上做到立刻、马上、直接地有效地说,而在后面的几个阶段也都没能够在有效地听和有效地说中转换,从而最终导致了红会“机构形象”的坍塌。

作为一个机构来说,尤其是官方机构,要维护一个机构的形象,一定要做到有效地听,并在有效听的基础上的有效回应,亦即:

第一,别人(包括人民、包括国际上其他国家)怎么说,机构是否有效地听到了;

第二,在有效地听到的基础上判断是否给予回应;

第三,该回应的时候,回应是否够及时,是否够直接,是否是听者所需要的内容。

凡此种种,都是直接影响一个机构形象的因素。当一个机构完全没有有效地听的时候,整个事情的发展就失去了主动权;而当一个机构听到了但却没有给予及时的、直接的回应时,机构的形象可能会大打折扣。因此,怎样有效地帮助机构“听”,进而帮助机构有效地“说”,从而维护一个机构的形象,是机构形象塑造和维护的重点之一。

三 机构形象传播中言语主体的重建以微博为代表的新媒体产生后,信息传播的格局发生了明显的变化——网络舆情的力量越来越强大,在这个新时代的背景下“郭美美事件”所反映出来的机构主体意识的缺失几乎是所有机构可能面临的非常重要的问题。

社会和谐的一个重要方面和重要指标是对话方式的和谐和对话内容的和谐,当对话者的主体意识缺失的时候,社会对话方式和对话内容的和谐必定大打折扣。以机构和民众为例,当一方在说,对方没有听到,或者听到没有回应,那么说话者就可能产生话语焦虑,比如在“郭美美事件”中公众的感受;而当社会机构发出声音而公众没有反应的时候,机构同样也就可能产生话语焦虑。在机构和民众对话沟通不畅,产生话语焦虑的情况下,极其容易引发群体性社会事件从而影响整个社会话语的和谐,进而影响社会和谐。由此而论,对话沟通不畅则常常是由于机构主体意识的缺失造成的。

机构主体意识的缺失在当代社会最明显的表现在于“听话者”角色的缺失。

我们发现,很多机构都设有“专业说话者”,比如政府有专门的“新闻发言人”,其职责是在一定时间内就某一重大事件或时局的问题,举行新闻发布会,或约见个别记者,发布有关新闻或阐述本部门的观点立场,并代表有关部门回答记者的提问;比如企业有专门“企业新闻发言人”,在出现对企业不利的“负面新闻”时,负责维护企业形象,修复企业的受损形象。既然说一个有效的言语行为,不但包括说话者和说的信息,还包括听话者和听的姿态,那么对于和“说”同样重要的“听”,和“专业说话者”同样重要的“专业听话者”的情况又如何?也许可以说,目前有两种人属于“专业听话者”,一种是各个行政区的信访办的办事人员,一种是舆情机构的舆情监控员。信访办的工作人员属于被动接受信息,是被动的“听”。如果被动接受,被动地“听”,则无法主动地“说”,更无法做到有效地维护机构形象;而对于舆情监控人员来说,他们的主要任务是主动关注社会舆情,因此他们的“听”是主动的“听”。主动“听”的舆情监控机构和舆情监控人员的确是机构所需要的,但现实的情况是:并不是所有的机构都有能力设置舆情监控机构,有专门的舆情监控人员来从事“专业听话者”的角色。尤其是像红会这样的社会团体和中小型以下的机构。这些机构在没有专设舆情机构的情况下如何才能及时获得相关的信息,如何才能判断筛选提炼这些信息中有用的要素,这些就成为一个难以完成的任务。这样一来,当遇到牵涉到这些机构的话语和形象的问题的时候,由于缺乏有效的“听”,无法客观判断自己的“言语主体”定位,从而也就无法做到有效地“说”,就会出现与社会公众话语交流障碍和错位的问题,无法有效应对出现的危机。

那么,如何使得公众的意见、公众所说能够有效、立刻地返回到相关机构,帮助其有效地“听”,有效地找到其言语行为的主体位置,然后有效地回应?如何才能更好地化解机构遇到的危机、塑造良好的“机构形象”?

设立一个公共性的“专业听话者”也许可以有效地缓解这个问题。

第一,这样的“专业听话者”不是为某个特定机构服务的,也不是站在某些特定人的立场来关注公众话语的,而是关注公共生活,关注公共安全话题,站在公益的立场的。这样的“专业听话者”可以是NGO“绿色组织”性质的,和提供服务的机构没有利益和经济的关系。同时,这样的“专业听话者”应以关注网络异动为任务,关注网络异动的原因,负责通知网络异动涉及的机构,对民众话语以及涉及到的各个机构的重大话语事件进行收集整理和数据分析。

第二,这样的机构可以设置在很多地方,比如可以是高校的研究机构,也可以是设立在社会科学院的某个机构,它不应该仅仅局限于关注本地的民众话语、民众所说,而是要超越地域,以关注整个社会话语和谐性、整个社会对话的正常、交流的畅通为目的。

第三,这样的“专业听话者”组织可以由若干名计算机学者、政治学研究者、传播学研究者、语言学研究者等多学科的学者组成,从学术的角度研究网络异动的根本原因是什么,从哪些地方着手可以解决问题而不是导致事态更加恶化,对机构的回应时间、回应方式、回应内容予以建议和指导。

四 结语“机构形象的修辞是当今特别而需要关注的话题”,机构形象的修辞和传播,首先必须注意:一个有效的言语行为行为不但意味着“说”,也包括“听”,只有“说”没有“听”的言语行为和只有“听”没有“说”的言语行为都会造成信息无法流畅传递和有效传递的后果。

进而言之,这一行为中的“听”,不仅是指听话者的“听”的行为,同时,还也包括说话者对于听者声音的关注。说话者什么时候说、说什么、怎么说即说话者说的时间、说的内容、说的方式,都与他听到了什么有密切的关系。一个有意义的说的内容绝对不能是不管不顾地自说自话。也就是说,听话者必须做到说的身份和听的身份的有效的转化。这次“郭美美”事件引发的红会危机中,红会之所以没能做出有效的正确的应对,与其没有有效地听有非常大的关系。

再者,听话者包括直接的“目标接收者”,也包括“非目标接收者”。在“郭美美事件”中“红会”忽视了自己“隐性目标对象”的主体位置,没能够有效地听,从而无法在这个基础上做到立刻、直接、有效地说,导致了红会的机构形象一步步走向坍塌。

没有有效的“听”就没有有效的“说”,任何机构都必须“听”到社会的声音才能有效“说”出自己的声音。由此,在当今网络时代的传播条件下,为了帮助所有的机构更有效地“听”,就需要设立关注公共生活、公共安全话题、站在公益的立场作为“专业听话者”的NGO“绿色组织”。这类组织应该关注网络异动但不以删帖作为目的,及时通知涉及网络异动的机构,研究网络异动的根本原因,为机构的回应时间、回应方式、回应内容提供有效支持。从而维护当代生活“社会交往”的顺畅,促进社会和谐发展。