近代上海民间慈善事业相当发达,早在开埠之初即有“善堂林立”之说。①太平天国运动以后,上海出现兴办慈善组织的热潮,②此后一直到民国时期,上海的慈善事业始终处在不断发展之中,建立起相当庞大的慈善组织网络,成为民国时期民间社会发展的重要组成部分。学界对上海民间慈善事业的研究已经取得了相当多的成果,但现有研究由于目标取向的不同而各有取舍,或仅论述单个慈善组织,或对整个慈善界进行笼统研究,而缺乏对上海慈善事业网络本身的关注,对近代上海民间慈善事业发展的重要特征和意义挖掘尚嫌不够。③

一 慈善组织的网络化目前笔者所知上海成立最早的民间慈善组织是建立于康熙四十九年(1710)的上海育婴堂,④此后有乾隆时期的同善堂和嘉庆时期的同仁堂、清晖阁,道光时期慈善组织逐渐增加,开埠以后上海的善会善堂进一步增多。因此上海民间慈善组织的大量兴建在时间上与中国其他地方相比要略晚一些,⑤已经进入了梁其姿认为“有太多非传统因素”、处理起来倍加困难的19世纪中叶及以后。⑥

近代上海最著名的慈善组织是同仁辅元堂,它也是当时上海慈善界的领袖团体。①该堂最早可追溯到清嘉庆五年(1800)建立的同仁堂,当时上海知县汤焘在县城北面划出一块地,与邑绅朱文煜、徐思德等创设义冢,取名“同仁”;嘉庆九年(1804)邑绅踊跃捐资购地,扩大善举,建立善堂,正式称为同仁堂。②同仁辅元堂的另一组成部分是辅元堂,设立于清道光二十三年(1843),由邑绅梅益奎等设立,主要业务是办理贫民赊棺;三年后梅等人租下同仁堂后陆氏房屋,设立赊棺局,并合局栈为一,仍然主要向穷人赊棺,同时集资扩大善举,在夏秋之季给贫病者施药,并正式称之为辅元堂。

同仁堂是综合性善堂, 其所举办之善举包罗万象, 几乎涉及了所有的慈善活动,因此,其甫一成立,立即成为上海“诸善堂之冠”③。咸丰三年(1853),小刀会起义并占领上海县城,这使得上海的慈善事业遭受了巨大的损失,同仁堂、辅元堂“堂几一蹶不复振”④。咸丰五年(1855),清军收复上海后,同仁堂董事经纬(芳洲)等“迭奉宪谕,将两堂合而为一,重集捐资,复兴善举”⑤。是年同仁堂与辅元堂正式合并,并改名同仁辅元堂,同时兼管上海育婴堂事宜。

同仁辅元堂合并后发展很快,兴建或接管了诸多慈善组织,成为上海老城区慈善界的领头羊。1860年同仁辅元堂董事会同绅商在公共租界创立同仁保安堂,一切活动“皆仿同仁辅元堂行之”⑥。1862年,因全节堂“嫠多费寡”,同仁辅元堂添“保”、“守”二等,补助寡妇,并兼管全节堂。⑦1872年,同仁辅元堂恢复设立救生局;⑧1903年儒寡会移设同仁辅元堂,归其兼管;⑨设立在法租界的同仁辅元分堂,“一切事皆同仁辅元堂主之”。⑩可见,同仁辅元堂不仅自身积极开展慈善活动,同时对沪上其他诸多的慈善团体负有责任,在无形中“已然成为上海慈善界之首” ⑪。实际上,以同仁辅元堂为中心,上海已经开始出现了慈善组织的网络化发展倾向。

与同仁辅元堂同时存在的还有果育堂、仁济善堂、普育堂等大型慈善组织,他们开展的活动与同仁辅元堂“大同小异”,其规模则与同仁辅元堂相似或略有超越,而且他们都在不同的地方设立有自己的分支机构,同时从事多种善举,开始形成不同的慈善网络圈。⑫梁其姿认为19世纪中国传统慈善组织的发展出现了两大趋势:“小社区化”和“儒生化”趋势,即慈善组织在规模上小型化、社区化,在职能上更加侧重维护中下层儒生的身份、地位等。⑬这一结论在近代宁波慈善史上也似乎是得到了印证,⑭但这一时期上海慈善事业的发展却有着完全不同的路径,出现了很多活动范围广泛并与其他慈善组织相互联合与支援的大型慈善组织,而且他们发挥的作用和影响力远远超过“社区化”的小型慈善组织。

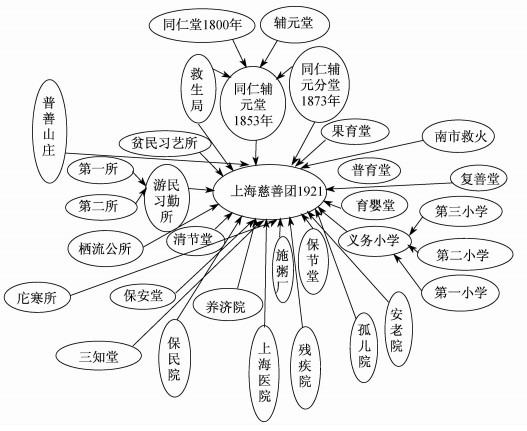

辛亥革命以后,那些像普育堂等依靠官方拨款开展活动的慈善组织失去了资金来源,善举无法维持。而这一时期上海地方自治运动正如火如荼地展开,地方精英和善堂董事们为了将现有慈善资源进行统合,“酌盈剂(济)虚,统一办理”上海的慈善事业,⑮于1912年3月1日,假座同仁辅元堂,共商慈善大计,最终决定成立上海慈善团。⑯上海慈善团由“市区旧有之同仁辅元堂、果育堂、普育堂、育婴堂、清节堂、保节堂、全节堂、同仁辅元分堂、施粥厂、救生局暨新成立之新普育堂、贫民习艺所”组成,在同仁辅元堂设事务所,负责全团具体事务,事务所由慈善团董事会领导。⑰慈善团董事会是全团最高权力机关,组织处理慈善团的主要事务;更重要的是它对全团财产具有支配权,慈善团所属组织的所有财产由其统一收支、统一管理,根据需要,“酌盈剂(济)虚”,统筹规划,以便更好地适应时代变化的特点,更加有效地充分利用现有资源。⑱

上海慈善团成立后,上海栖流公所、妇女教养所、上海孤儿院、同仁辅元堂南市办事处、保婴局、吴庆馥堂、保安司徒庙、同仁保安堂(后改为保安养老所)、顾德润堂、上海游民习勤所、淞沪教养院(即游民习勤所第二所)①、赊葬局、普安施粥厂、保赤局②、慈善病院③等组织先后加入慈善团,成为慈善团的组成部分;同时上海慈善团还兴办了第一、二、三义务小学校、养济院④等,并在每年冬季与其他慈善组织一起共建庇寒所。这些慈善组织以上海慈善团为中心形成了一个规模巨大的慈善组织网络,成为近代上海慈善组织中最重要的团体,也是最大的一个慈善组织群团,是一个慈善界的复合组织,是一张以慈善团为核心的慈善机构网。

|

图 上海慈善团组织结构示意图 |

慈善团主要业务范围在上海老城厢,但也不断吸收其他地区的慈善团体加入,亦大力支持界外其他慈善组织。几乎与上海慈善团成立同时,闸北于1912年新建闸北慈善团,办有妇女习艺所、闸北医院、谦益伤科医院、蓝十字会、闸北粥厂等机构,成为闸北地区的主要慈善组织。⑤租界的仁济善堂得益于租界经济的迅速发展,其组织和规模也进一步扩大。这些慈善团体都以自己为中心形成了几个大型慈善组织网络,各组织网络之间亦有交叉与重叠,而“各团体鉴于慈善前途日益推广,宜有革新之计划,互助之精神”,因此着手加强联络工作。1919年以上海各主要慈善团体为主体成立了中华慈善团体全国联合会,⑥但可能因为时局及各地慈善事业发展水平参差不一,此组织未见发挥多大作用。1927年4月,鉴于加强上海慈善组织之间的交流与联合日益重要,上海各城区主要慈善组织召开联席会议,决定成立上海慈善团体联合会,设事务所于公共租界的仁济善堂。⑦

上海慈善团体联合会(简称慈联会)是一个特殊的慈善机构,其宗旨是“依据民生主义,以互助精神改良及维护慈善事业。”①实际上慈联会是上海慈善界一个松散的联系机构,会员进出该会都比较自由,1927年成立之初有二十余团体参加,此后不断有增减,1928年为26个,到1933年即达45个,到1945年只剩下27个。②抗战结束以后,慈联会工作逐渐恢复正常,加大了组织建设,广泛征集会员,又使得慈联会的规模有所扩大。③但无论在哪个时期,上海慈善团、仁济善堂、闸北慈善团等上海最主要的慈善团体或者说是慈善组织群团都参加了慈联会的活动,这些大型慈善组织本身虽然规模不一,但所包含或影响的慈善团体总数非常之多。可以说慈联会基本包含了上海地区绝大部分慈善组织,以上海慈善团、仁济善堂和闸北慈善团等大的慈善机构为核心形成了一个覆盖整个上海的慈善组织网络。

因此到1927年以后,以慈联会为核心,上海慈善界在组织上形成了一张巨大的网络。除了上海慈善团以外,其他如中国济生会、妇孺救济总会、中国道德总会等组织都有相当多分支机构,有些甚至遍及全国各地;另外如闸北慈善团、邑庙董事会等机构也拥有下属机构或分支,它们也跟上海慈善团一样可以控制和影响其他诸多机构。这些大型慈善组织自发形成了一种社团群,由于这些慈善组织群团基本上都在同一个董事会指导之下来从事慈善互动,群团下辖各单位之间有一定的分工与合作,因此这种社团群一旦形成就会产生一些共同的规则和制约,从而形成一种类似“组织场”的力量,有利于共同事业的发展,“它们从事类似的活动,并屈从于类似的声誉及规则压力”。④慈联会通过这些会员单位,可以进一步联系和影响其他善会善堂,虽然他们与慈联会的关系比较自由和松散,但在采取行动一致应对慈善界面临的问题时,如下文的分析可以看到的那样,慈善界的组织网络可以发挥巨大作用,从而使得这种组织场的力量得到最大限度的发挥。

二 上海慈善活动网络上海慈善界不仅在组织方面走上了联合与共同发展的道路,在实际的慈善活动中更是互相携手,彼此支持,从而使得上海慈善团体网络有了更大的凝聚力。慈善活动的网络化有几种形式,一种是同类型的慈善组织设有很多分支机构,如县城或府城的育婴堂等在各乡镇设有育婴社、留婴局、留婴公所之类机构,它们接到弃婴后会转送县城或府城的育婴堂,由此构成育婴事业网络,这种类型的网络由来已久。⑤另外一种则是不同的慈善组织联合起来兴办某些善举,它们共同出钱出力,举办临时或常规性救济,如近代上海慈善界经常举办的冬季庇寒所、救济外地来沪难民、赈济外地灾荒等活动。

上海慈善组织之间的合作早在清末就已经开始。如同仁辅元堂在光绪四年(1878)与其他组织合作办理直隶、河南、山西、陕西4省灾赈。⑥1912年成立的上海慈善团既是一次上海慈善组织结构上的重大调整,同时也是上海慈善组织合作兴办善举的重要步骤;而且慈善团成立以后,还与其他组织合作兴建新的慈善机构,共同推进上海的慈善救济事业。如1927年为了收容上海街头的无业游民,上海慈善团与保安司徒庙、上海邑庙董事会等合作兴建了上海游民习勤所。⑦这种类型的合作由清末民初的零星偶发到民国中后期逐渐增加,有些甚至成为常规性活动,这对维持和扩展上海慈善事业具有非常重要的意义。下面以开设庇寒所为例进行说明。

每届严冬,上海街头流离失所的游民、贫民、乞丐等经常会有饿死、冻伤街头的情况发生。1927年上海慈善团体联合会成立后决定在南北两市举办冬令庇寒所收容街头无家可归者,并从此成为定制。慈联会本身没有资金来开设庇寒所,每次都是要求各会员认捐一定的数额,同时向社会募捐。下面我们通过表格了解慈联会主办的庇寒所的一般情形以及各会员之间费用分担情况。

| 表 1 上海慈善团体联合会冬令庇寒所捐助表(单位:元) |

上表列出了1927—1933年大部分慈联会开设冬季庇寒所的统计数据。每届冬令,慈联会即召集各会员单位召开慈联会扩大会议,讨论开办庇寒所事宜,并号召各会员团体积极认捐若干,然后由慈联会统一开办庇寒所,表中列出的即是有数据可查的五届庇寒所的经费分担状况。庇寒所每年收到的慈善团体的捐助总数一直在增加,1933年各团体提供的捐款比1927年增加了一倍多。这一方面反映出庇寒所的规模在不断扩大;另一方面也表明参加这一集体事业的组织在增加,对这一事业也投入更大了。有7个慈善组织每年都捐助了庇寒所,其他组织则每年捐助多少不一。上海慈善团在庇寒所的开办中始终发挥着重要作用,它每年提供的捐款最多,尤其是1930年代以后,每年提供五六千元给庇寒所,占到整个慈善团体联合会会员分担部分的一半左右。另外一个主要团体是仁济善堂,它每年固定提供1000元。其他组织所提供的捐款则并无固定数额,时多时少,有时甚至没有提供捐助,可能都是依据当年自身资金状况来确定,但这些团体从总体上支持了此项事业的开展。另外,慈联会的主要领导人王一亭和黄涵之同时担任几个慈善组织的董事长或董事,但他们在团体捐款之外个人还每年捐助100元,另外一些慈善组织的领导者也会不定期捐助。可以说上海慈善界正是因为有了王一亭、黄涵之这样热心于慈善事业的领袖人物,上海慈善事业才能在近代取得长足发展。

庇寒所主要由慈联会举办,但上海市社会局、公安局也进行了协助与管理,社会各界也提供了部分捐款。1930年冬季庇寒所自12月29日开办,至1931年3月底结束,南北两市共收容2980多人;收入捐款数为28110元,其中慈联会各会员捐款8650元,将近占到总数的三分之一。但在1931年4月15日开会时,南市庇寒所还需处理遣散和善后工作款1000多元,闸北庇寒所也尚需500多元,但庇寒所收容教养工作已经宣布结束,不可能再有社会捐款,因此慈联会主席王一亭要求大家再次“量力捐助”,①因此最终慈联会会员提供的实际捐款数额更大,所占比率应超过了三分之一。

庇寒所的开设对于上海贫民尤其是那些无处可栖的游民、乞丐等可谓雪中送炭,勉强得以维持其生存。庇寒所1929年收容了2064人,1931、1933每年都收容4600多人,并且每年的收支都超出了20000元。②每一个善会善堂基本都有自身比较固定的业务,对于规模如此宏大的临时救济,单个的慈善组织无疑都难以承受,通过慈联会的组织,才使得这一事业得以顺利进行。庇寒所在寒冷的冬季能够为几千人提供庇寒之所、并提供一日两餐的简单伙食,虽然所能提供的救济数量有限,每个收容人员的平均经费多的时候10元左右,少的时候还不到5元,但是,毕竟能够维持他们简单的生存,可以暂时免却死亡的威胁。③这对于街头游民、贫民、社会治安以及城市市容治理无疑都是具有重大意义的事情。

可以想见,以庇寒所为中心,上海诸多慈善团体事实上组成了一个新的群团,而且这类新型组织形式不仅仅是在庇寒所的设立上体现出来,在上海救助外地灾荒、救济外来灾、难民等方面,上海慈善界大多都采用了开办庇寒所的形式,因此庇寒所只是慈善界发挥其作用的方式之一种而已。这种群团组织一方面凝聚了慈善团体的力量,有利于加强上海慈善界的团结与合作;另一方面也保证了庇寒所的顺利开办和慈善救济事业发挥出最大的效应,增加了上海民间社会自身的力量和地位,是民间社会自我组织与自我管理的重要方面,也是民国时期上海民间社会发展的重要表现。

救济外地各种天灾人祸是上海慈联会的重要活动,也是上海慈善团体活动网络的重要组成部分。上海慈善界对外地的救济由来已久,从“丁戊奇荒”④、“庚子义赈”⑤到徐淮海大灾⑥等,上海绅商都做出了巨大贡献。每遇灾荒,上海的筹赈公所等就不断向各受灾地区发放赈济。当然,这些赈济一般都是临时性的,灾害过后,机构、赈济队伍解散,下次遇到灾害再临时组织。上海慈善团体联合会成立以后,上海慈善界这一事业有了新的进展,长期的组织领导机构的存在,更加有利于赈济活动的开展,也有利于进行长期的准备,减少仓促上阵的盲目和不足之处。同时,它也加强了上海慈善界内部的团结与协作,为上海慈善界赢得了美誉。

从表 2可以看出,从1920年代末期到1930和1940年代,上海慈善界在救济外地灾荒方面进行了紧密合作,其合作方式跟在上海举办冬季庇寒所是一个模式,都由上海慈善团体联合会出面组织,由各会员团体量力而为,共同捐资救助外地灾荒。这种救助反映出近代以来民间慈善组织不断走出地域限制、积极救助外地被难同胞的观念不断得到贯彻,同时亦表明上海慈善界有着良好的自我组织和协调能力,在面对灾难时能够团结起来共同面对,增加慈善界应对灾难的力量,使得以前单个慈善团体不可能进行或不可能完成的事业在慈联会的组织下变得可能并逐步成为了现实。

| 表 2 慈联会组织赈济外地灾荒情况简表(单位:元) |

各慈善团体自愿参加慈联会活动,自愿分担集体举办事业的经费,基本上不会有任何外在力量来强迫它们,这一方面尊重了各团体的独立,同时也促进了共同事业的发展以及整个慈善界联系的加强,有利于慈善界合作关系的维护与发展;另一方面,因为上海慈联会由那些大型慈善群团组织起来,这些组织及其领导者大都具有较高的社会威望和影响力,其他组织加入慈联会,既能增加慈联会的力量,实际上也是中小慈善团体提高自身社会地位和增加社会影响力的重要方式。同时,由于上海大型慈善组织以及慈联会在上海都市社会所具有的巨大影响力和经济实力,使得上海市社会局、公安局(警察局)需要与其联手共同来处理上海的许多社会问题,反过来民间组织亦能够借助于政府力量扩大影响力。对于那些中小慈善组织而言,通过参加慈联会并积极参与慈联会的活动,既是迅速扩大自身影响力的捷径,也有更多机会与政府机关及其他各种渠道打交道,从而获得更多的资源。因此,虽然慈联会不拥有强制力,但通过这种运作方式,依然能够将上海大多数慈善组织团结在自身周围,进而使得上海慈善界成为上海都市社会中的一支重要力量。

三 上海慈善资金的网络化近代上海慈善事业网络化的另一个重要方面是慈善资金的网络化。一般而言,慈善组织的资金来源往往多样化,每一个慈善组织都会有各自的募捐渠道和收入来源,从这个意义上说慈善资金的来源本来就是一个网络,每一个慈善组织基本上都有自己的资金网络。但这些资金进入到慈善组织以后,其运用则一般是独用而非共用。

本文所说的慈善资金网络化恰恰就是指慈善团体所拥有的资金在各慈善团体之间形成的资金网络,也就是说慈善团体将其自身资金的一部分拿出来与其他慈善组织共享,资助其他慈善组织的慈善活动。这种功能的发挥可能类似于国外的慈善基金,他们不仅自己从事慈善救济活动,同时也资助其他社会组织的慈善活动。资金使用的网络化也是上海近代民间慈善事业网络化发展的重要特征。

| 表 3 上海慈善团对外补助经费分配表(单位:元) |

近代上海慈善资金的网络化也有两个层次,一是以慈善活动的网络化为基础的各团体共同出资举办某项慈善事业,该项事业的资金主要来自各慈善团体的捐助,这是慈善资金网络化的一种重要形式,前面我们已经论述过的举办庇寒所和共同救济外地灾荒即可归入此类。另外一种即是大型慈善团体对其他慈善组织的资助与扶植,大组织通过对小组织的资金注入和事务监督等,逐渐形成各种同盟关系,进而增强了大组织在上海慈善界的地位和影响力。近代上海通过分享资金而形成的网络,主要以上海慈善团为代表。

上表列出了1930年代前期上海慈善团每年资助其他慈善组织的资金状况。由本文第一部分论述可知,上海慈善团是由上海旧城区的主要慈善团体联合而成,本身有庞大的组织机构,其中新普育堂本是慈善团成立以后在原普育堂的基础上新建的社团,后来脱离慈善团而独立,但慈善团依然给予该堂每年最少24000元,最高达近30000元的高额补助。另外还有未列入本表三十余团体在这几个年度收到慈善团的资金补助,数额从50元到12600元不等。

实际上,从前文上海慈善团结构示意图可以看出,慈善团跟各相关组织之间的关系各不相同,其差别就在于这些组织在资金和业务上与慈善团的关系不同。大体而言,慈善团与其他组织之间有三种不同层次的关系。处于第一层次的是完全隶属于慈善团的同仁辅元堂及所属机构、上海育婴堂、上海游民习勤所、普益习艺所、妇女教养所以及上海慈善团第一、第二、第三义务小学。①这些组织由慈善团接收、兴建并管理,虽然他们也有董事会之类的组织机构,但业务上完全由慈善团董事会领导,其经费由慈善团负责,在慈善团财政预算的“业务开支”项下领用“慈善事业经费”和“教育事业经费”。①

处于第二层次的是业务上接受慈善团董事会领导、但又有相对独立的办事机构的组织。这些组织加入了上海慈善团并由其兼管业务,但自身也有董事会之类的领导机关,并有相对完整的会计核算,有自身的收入来源和募捐渠道,不过它们的经费来源中有相当一部分依靠慈善团拨款,如栖流公所、保安养老所、新普育堂等组织都“各设主任,各自收支,经费不敷,堂中按月补助”,②另外,上海慈善团养济院等也属此列。③这些组织在具体业务活动上也接受慈善团董事会的指导, 有时候与慈善团各团体之间有某种分工与协作的关系, 他们在慈善团核心圈外形成了第二个圆圈。

处于外圈第三层次的是接受慈善团资助的组织。这些组织没有直接加入慈善团,业务也不受慈善团董事会的监管或领导,甚至地域也不限于上海地区,但是这些组织在经济上有时候会接受慈善团的资金资助,上表中大部分组织都属于该层次。因此民国建元以后上海慈善界以慈善团为核心,形成了一个多层次的圆圈,由此构成一个复杂的慈善事业网络。这种格局看起来似乎很容易令人联想到费孝通所谓的“差序格局”,可见民国时期上海慈善界的这种自我组织能力和协调能力是扎根于中国社会固有文化的传统,而非外来或偶发因素;同时也说明民国时期上海民间社会、至少民间慈善界具有相当强的自我组织和自我管理的能力,并不是“一盘散沙”可以轻易概括的。

当然,上海慈善团与其他慈善组织之间的关系并非固定不变,而是处于不断变化之中。有些组织可能会在三个层次中变动,如新普育堂就是如此;也有一些可能会从受助对象中取消,如普善山庄、上海医院等都在1934年以后从慈善团预算表的补贴对象栏中消失;但也会不断有新的组织接受慈善团的资金补贴。④这些说明上海慈善团以资金补贴为链条,在许多慈善机构之间形成了新的网络关系,构建起一个新的慈善平台。慈善团拥有庞大的房产、地产和其他收入来源,每年有巨额收入可供支配。⑤慈善团一方面充分利用这些资源来开办和兴建慈善机构,另一方面也通过补贴其他慈善组织,通过群策群力使得上海的慈善事业得以顺利开展。慈善团作为一个社团法人,没有将自身的资金作为自己的私产,而是大方地补贴给其他慈善团体,从而维持和扩大了上海慈善事业的整体规模和水平,为民国时期上海慈善事业的发展做出了巨大贡献。而且,慈善团也并没有依仗自身雄厚的财力而轻视或者敌视其他慈善组织,即使是慈善团补贴的组织会不断变化,但也没有因此即出现交恶之事。除上海慈善团外,上海其他大型慈善机构也构建起类似的资金网络,将自身余裕资金补贴给其他慈善机构,从而共同推进了上海的慈善事业。这些接受其他团体资金补贴的组织,有时候会同时接受几个大组织的补贴,在此基础上又会形成不同的组织网络关系,进一步加强了上海慈善事业的网络化倾向。

近代上海慈善组织之间的合作与联合基本都是自愿的,大家为着共同的公益目标走到一起,结成同盟或合作关系。虽然夫马进认为上海很多慈善团体的兴建是为了与既存慈善组织竞争与抗衡,如辅元堂的成立是为了抗衡同仁堂,而仁济善堂、果育堂的成立是为了抗衡同仁辅元堂等。⑥但这种竞争关系在近代上海并没有演变成敌对和破坏关系,辛亥革命以后果育堂与同仁辅元堂一起加入了上海慈善团,而仁济善堂则发展成了公共租界最大的善堂,并在1927年以后与上海慈善团一起加入了上海慈善团体联合会,成为慈联会最重要的组织之一,而且是慈联会机关所在地,共同促进了上海慈善事业网络的形成与扩大。甚至正是因为这种竞争关系的存在,各大慈善组织因而不得不积极团结和拉拢其他中小慈善组织来共同从事都市社会迫切需要的慈善活动,并最终让各大慈善团体走向联合与合作。

结语从前面的论述可以看出,民国时期的上海慈善界在组织、资金和慈善活动等方面都走上了联合与合作之路,形成了一个复杂而庞大的慈善事业网络。这说明上海慈善界具有相当高的自我组织和自我管理与协调能力,进而显示出以慈善界为代表的上海民间社会力量相当强大、发展水平相当高,与所谓“一盘散沙”式的近代中国社会有天壤之别。

在上海慈善团体联合会发生作用的同时,上海还有诸多其他全市性乃至全国性的公益慈善组织,如1904年成立的上海万国红十字会、1913年成立的中国妇孺救济总会、1917年成立的中国济生会、1920年成立的华洋义赈会①等机构不仅在上海有诸多办事机构,同时在全国很多城市中还设有分会等分支机构,他们自身又构成了一个个彼此联络的慈善网络,进一步将上海慈善网络与其他城市的慈善界联系起来,走上组建全国性慈善网络的道路。

由此可见,即使是面向社会最底层民众的慈善界在近代以来也自发形成了或正在组建良好的组织网络,大多数慈善机构跟其他慈善组织之间形成了各种各样的联系。各慈善团体在组织结构、慈善活动、慈善资金的使用等方面形成了多层次多面相的社会网络结构,从根本上保证了慈善事业发展的需要。“社会网结构与行动是互为因果的:个体行动会自组织出社会网结构,社会网又会产生集体行动与场力,同时,场力又会影响社会网结构,场力与结构对个体行动具有约束力量。”②由单个慈善组织扩大后形成大型团体,这些团体通过联合以及其他方式进而形成社会网结构。这里所说的“社会网”指的是各个慈善组织与其他慈善组织之间通过活动、资金以及组织而形成的各种不同链接关系。不是所有的团体都参与每一个链接的建立,但是他们相互之间建成的这些节点最终编织成一张大网,不同的团体在其中共享某些资源,并形成某些共同的规约等,从而成为一个不可分割的整体网络。“社会网可以在结构与行动之间搭起‘桥’,也可以在个体与集体之间搭起‘桥’”。③正是通过这些桥梁,上海各种慈善团体得以组织进一张巨大的社会网络,从而使得上海的慈善界不仅能够适应上海社会发展的需要,也在应对突发事件或外地大型灾害时从容不迫。这种自下而上组织起来的民间社团网络,一方面反映出近代中国民间社会的活力十分强大;同时也表明在近代中国社会变迁过程中,中国城市社会逐渐发展出了一整套适应社会需要的自我组织与自我协调的方法与能力。