改革开放以来,我国的城镇化取得了巨大成就,城镇化进程明显加快,城镇化率自1978年的17.92%上升到了2012年的52.6%,以超过1%的年均速度提升。城镇化率是连续均衡国民经济发展过程中的整体标志,是产业结构变化等因果链条上的各种事件的综合体现。我国城镇化的快速发展,在促进我国城乡经济发展、优化产业结构、转变经济增长方式等方面具有重要的意义。但与世界发达国家相比,我国的城镇化水平仍然比较落后,城镇化质量不高,存在着许多问题。在新的历史条件下中国城镇化如何继续往前走,乃是整个社会十分关注的领域,对此,中共“十八大”之后我国明确提出了坚持走新型城镇化道路。那么,我国的新型城镇化应该选择怎样的路径?对这一问题的深入研究,显得尤为紧迫和必要。有鉴于此,本文共分四部分研究我国新型城镇化的推进路径,首先研究城镇化的相关理论,其次分析典型国家城镇化的路径,再次剖析我国城镇化即新型城镇化的推进路径,最后提出我国新型城镇化推进路径中的着力点。

一 相关理论综述城镇化研究由来已久,亚当·斯密、大卫·图等人都提到过城镇化问题。尽管国际学术界对城镇化的研究己有数百年的历史,但是,由于各学科对城镇化的理解不同,迄今为止,“城镇化”仍然是一个颇具争议的概念。Tisdale(1942)认为,城镇化存在三个层次级别的概念,包括城市理念和实践向外辐射、城市行为方式等城市本质特性的强化和人口由农村到城市的迁移。Harvey(1985)认为,城镇化就是资本的三次循环,即对生产和消费资料、基础设施和物质环境、科教文卫和福利三个层次的投入,并指出资本第二层次的循环是城市发展变化的决定因素。总的来说,城镇化是一个人口和非农产业向城镇聚集的过程,是以市场为基础对劳动力、资本、土地等资源进行非农化配置的结果(卢海元,2002:13),是农业非农化、农民市民化、农村地域城镇化的发展过程(冯尚春,2004),它不仅体现在城镇人口比重这一“量”的指标上,还应有反映城镇功能提升的“质”的指标(洪银兴,2000)。

城镇化推进路径的已有研究主要从城镇化的过程、城镇化与经济发展、城镇化与城镇集中度等方面开展的。诺瑟姆(Ray M.Northam)在1975年就指出城镇化进程呈现一条被拉平的倒S形曲线,不同阶段城镇化发展速度不同,但在每个阶段中都伴随着人口由农村到城市的迁移,表现为人口迁移过程。英国统计学家拉文斯坦1889年就提出了人口迁移七大法则,其中经济动机是迁移的主要因素。1966年,李(E.S.Lee)提出了包括原居住地因素等影响人口迁移的四个因素。由此,逐步形成了人口迁移的“推拉力”理论(push-pull theory),说明人口迁移受农村内部推力和来自城市拉力的同时作用和影响。刘易斯(Lewis, 1954)提出了二元经济结构理论,指出发展中国家现代化的工业和技术落后的传统农业同时并存,认为劳动力迁移是由边际收益率高低所导致的,边际收益率高的工业部门不断吸收农业部门的剩余劳动力,直到两部门的劳动生产率相等为止。故斯塔夫·拉尼斯和费景汉(Gustav Rains & John C.H.Fei, 1961)进而建立了拉尼斯—费模式(Ranis-Fei Model),认为农业劳动力流入工业部门的先决条件是农业生产率提高而出现了农业剩余。托达罗(Michael P. Todaro,1969)认为农村人口流入城市是期望获得收益,城乡预期收入差异扩大是农村人口迁移的主要原因。Ronald等(1996)发现,一个国家的城市人口比例随着人均GDP、工业化、出口导向、外国援助等因素的增加而增加,随着农业重要程度的增加而下降。除了上述理论外,舒尔茨(1961)认为人口迁移是一种投资,形成了人力资本,迁移发生与否,取决于迁移成本与效益的比较。

在城镇化推进路径与经济增长方面,研究结果都表明伴随着经济的增长和发展,城镇化带来集聚经济。Henderson(2000)证明了城镇化与人均GDP之间具有很强的正相关关系,经济的发展在导致了现代产业扩大和结构调整的同时,也带来了集聚经济,促进了经济增长。Calem和Carlino(1991)等发现,随着城市规模扩大,产生城市化经济,导致生产率的提高。Fogarty和Garofalo(1978)发现,城市化中人口增加一倍,生产率提高约10%。钱纳里和赛尔昆(1998)提出最初的城镇化是由工业化推动的,后来工业化对城镇化的贡献作用有逐渐减弱的趋势。

在城镇化推进路径与城镇的布局方面,很多研究结果表明城镇化中城市先集中再分散,同时也表明城镇化不均衡,是一个梯度推移进程。有学者指出,城镇化有两个关键方面,一方面是城镇化本身,另一方面是城镇的集中度。包括基础设施投资等政府政策间接地影响了城镇化的进程,但城市集中度则直接受到政府政策的影响;地区间基础设施的投资有助于降低城市的集中度。大量研究者,如El-Shakhs(1972)、Alonso(1980)、Wheaton和Shishido(1981)以及Junius(1999)研究发现,在城镇化进程中,随着人们的收入增加,城市的集中度先提高后降低。在经济发展的早期阶段,许多产业集中到沿海城市,此时城市集中度较高,而较高的城市集中度对经济发展是有益的(Davis & Henderson,2003)。随着经济总量、人均GDP、出口在GDP的比重等增加,以及国民文化水平的提高,城市的首位度越来越低(Ronald,1981);城市也由集中度高到空间分散(Williamson, 1965), 处于前列的几个城市的增长将放缓(Gaviria & Stein,2000),但其他中等城市的增长不会放缓。

我国的城镇化相比国外发达国家来说开始较晚,城镇化程度也较低。国内学者针对我国的城镇化路径做了许多研究,且基本上围绕以下几个方面而展开:(1)城镇化空间格局方面。崔裴等(2012)认为我国的城镇化路径应该是均衡城镇化,指出就地城镇化是推动新型城镇化的重要途径。但很多学者认为我国的城镇化应该是非均衡城镇化,即集中城镇化。如陈庆利(2005)认为城市组团是非均衡发展的一般规律;王小鲁(2010)、安虎森等(2005)指出大城市化是城镇化的必然结果,也是城镇化路径的一种政策选择,并指出要大力发展我国的大都市区。(2)城镇化主体行为方面。叶剑平(2009)认为我国的城镇化路径分为两种,一种是政府主导的自上而下型,该种路径带来社会矛盾,具有不可持续性;另一种为农民以集体土地自主参与城镇化的自下而上型,但该种路径易降低城市聚集效应,导致土地粗放浪费。(3)城镇化路径实现方面,分为制度动力、产业利益动力以及促进因素等层次。张永岳(2013)指出,推进新型工业化、实现农业现代化、完善户籍等制度等是新型城镇化的驱动力。但以上路径研究中,对城镇化动态的空间演化路径的探讨较缺乏,基于现有状况特点的新型城镇化的路径探讨还不多,统筹考虑各种因素的新型城镇化路径探讨也不多,因此,这方面的研究仍有待深入。

二 典型国家城镇化的推进路径分析国外发达国家的城镇化业已完成。美国政府一直奉行自由放任政策,政府调控的力度较弱,更多的是依靠经济力量,城镇化过程中政府任由城镇发展和城镇建设按照市场需求推进。因此,美国推行的是内生型城镇化模式。德国由于历史原因,推行的则是均衡城市化模式,大中小城市组成的区域城市群分布均匀。美国、日本、德国等国家的城镇化效果很好,表现出了社会经济快速健康发展;而巴西等拉丁美洲国家和印度的城镇化一个超前、一个滞后经济发展,表现出了失业、社会不稳定等社会问题。本部分主要以美国、日本和德国的城镇化为研究对象,探讨其发展的主要路径,从中不仅能了解典型国家的城镇化路径,找出城镇化的客观规律,而且能够触类旁通,为我国的城镇化路径提供借鉴。综合来看,美国、日本和德国的城镇化的主要路径及其特点为:

第一,工业化推动城镇化。美国的城镇化以东北部向中西部依次铺开,推动城镇化的最显著因素为工业化和交通网络的完善(王旭,2006)。工业化的发展,在工业化产业选择上先消费品工业后重工业,提高了整体经济实力,促进了美国中西部城市经济的发展。上个世纪初日本城镇化开始之前,工业主要分布在环太平洋一带,城市也具有一定的规模和基础。“二战”以后,在国际经济及外贸环境有利的情况下,日本通过外资及技术引进,给工业部门提供优惠措施,极大地促进了国内工业的快速发展,从而推动了城镇化进程。日本的工业化首先从大中城市出发,最后再逐步向外辐射到周围地区,同时发展农村工业,鼓励工业向农村转移,实现农村工业化,推进农村现代化。德国于19世纪30年代开始的工业革命,实现了工业化,工业化和交通事业的发展是其城镇化的两大动力因素(邢来顺,2005)。

第二,大城市集聚效应明显,城镇化高度集中。美国城镇化进程中人口由农村向城市集中,城市的集中度也在提高,纽约一跃而成为全国首位城市,以及美国东北部经济核心区。在日本,大中城市吸纳了农村产生的大量富余劳动力,城镇化发展较快,但发展相当不平衡,东京等大城市人口急剧膨胀,从而形成了高度集中的城镇化。1962年城镇化率超过了60%,日本从国家层面上制定了战略,通过建立新城,实施“增长极战略”,加强交通及通信设施建设,引导工业向欠发达地区转移等措施来促进区域均衡发展,缓解主要大城市特别是东京人口的增长。但由于城镇化进程中大城市的集聚效应,相关措施收效甚微,具有增长极的城市没有发挥作用,甚至发展更慢,因此,日本政府不得不重新认识和评估大城市的集聚效应,进一步发挥大城市的集聚优势。

第三,大城市先集中而后分散,形成大都市圈。美国城镇化率越过50%以后,城镇化趋势没变,但城市不断向外低密度蔓延,形成了以多中心为主要特征的大都市区。大都市区由1920年的58个发展到1990年的268个,2000年大都市区人口占美国人口的比重已达80.3%;郊区人口和产业增加,中心城市也在1950年实行再开发运动进行更新。日本城镇化路线是以大带小,先向大城市集中而后分散,形成大都市圈。为了管理东京的发展,在1956年以后日本多次制定都市圈发展规划,最终形成了现在的分别以东京、大阪、名古屋为核心的东京—大阪—名古屋大都市圈,导致了其城镇化具有先向大城市集中而后分散的特点。日本的十大城市中有七个位于三大都市圈内,这里汇聚了全国近一半的人口。德国城市的集中度不高,以中小城市为主体,这一点与美国、日本有差异,但城镇之间形成了分散却又是人口最集聚的城市圈,德国的11个大都市圈聚集着德国一半的人口。

第四,城镇化不平衡,呈现梯度推移,注重城市产业发展。美国由于工业化的不平衡,城镇化也不平衡,东北部的城镇化率远远高于其他地区,且工业城市占主导。19世纪末美国的经济中心逐步西移,依靠当地资源优势的中西部城市专业化程度日益加强,城市的兴起也在原有城市基础之上依次铺开,城市在开发中处于先导地位(Richard C. Wade,1996)。日本重视地方小政府的功能,其小都市主要包括遍布全国各地的人口在3万人到10万人的小市及町,许多都是包括三次产业在内的综合经济体,其综合功能包括经济、生态和社会功能等得到了重视和发挥。德国城镇化建设遵循“小的即是美的”原则,其产业政策的重点均以中小城市和小城镇为主,每个小城镇都有自己的优势产业,由此避免了空心城镇化。

第五,完善的交通网络推进了城镇化。美国的交通网络是由运河、公路和铁路组成的,经历了19世纪上半叶的“运河时代”、19世纪30年代后的“铁路时代”后,这一网络日益完善。到了20世纪20年代,联邦政府就开始组织和资助一个全国性公路系统的建设,1921年的《联邦公路法案》为各州的公路项目提供了7 500万美元的配套资金(格莱泽,2012)。完善的交通网络有力地促进了人口和产业的流动和分布。日本为了改善交通拥挤问题,采取了实施电气化、地铁化等一系列措施,增加轨道交通的输送能力和开辟新线路,大力发展公共交通。德国城镇化过程中大力建设公路交通网络和便捷的城乡公交系统,打破了各地区之间的封闭状态,为人口出行和资源流动带来了便利。

第六,农业现代化给城镇化提供了很大的推力。农业现代化促进了农业效率的提高,很大程度上促进了城镇化的发展。19世纪二三十年代后,美国就开始了“农业革命”,农业得到了很大发展,人均粮食产量和劳动生产率都得到了很大提高。这不仅为城镇化提供了物质条件,而且释放了大量的剩余劳动力。1961年日本颁布《农业基本法》,调整农业生产规模,培育大规模农场,使其完成了向现代化农业的转变。

第七,政府在城镇化过程中发挥着不可替代的作用,成为了推动城镇化的主体。日本和德国政府对城镇化的调控都非常有力。日本在上世纪六七十年代高速城镇化过程中也遇到环境破坏、人口拥挤、居住困难、交通不便等城市问题。对此,政府构建和完善了住房保障、城市规划、环境保护、遗产保护、土地开发等法律法规来确保城市建设有序进行。这些主要体现在政府通过对国土进行合理规划,提高土地的利用效率;大力发展公共交通;町(镇)村的合并(其中1950—1955年村的数量由8 357个锐减为2 506个, 减少了约70%)。德国对城镇规划、乡村基础设施及公共服务设施建设等方面也进行了规定。德国联邦宪法规定,德国应追求区域的平衡发展和共同富裕以及可持续性发展,并设立了团结税来减少区域发展的不平衡。德国通过行政区的合并,使大城市周围的村镇合并到城市中去,推动了就地城镇化。

第八,加大保障力度,降低迁移障碍,促进人口流动。日本不存在户籍制度的障碍,人们迁移自由,日本政府一方面为进城农民提供与城市居民相同的社会保障和市民身份,另一方面严格要求企业对劳动者的雇用保障。为照顾低收入人群,建立完善社会保障制度,德国和日本政府都建造了大量的经济适用性住房、公营住宅;加大了农业用地、农产品价格的保护,还适时放宽土地所有权流转限制,鼓励农地适当集中。在城镇化过程中,为了增加迁入城镇人群的适应性,日本和德国政府都非常重视教育,加大教育投资,开展了多方位的教育培训,提高劳动者素质。

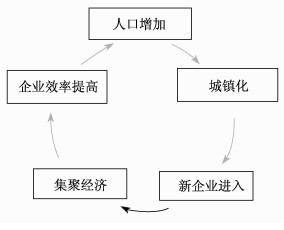

从以上分析中可以看出,每个国家的城镇化进程特点均有所不同。美国的政府调控力度较小,采取的为自由发展型城镇化模式;而日本和德国的政府调控力度较大,采取的为政府主导型城镇化模式,其中该模式又分为大城市集中的非均衡的日本模式和均衡城镇化的德国模式。从另一个角度来看,美国和日本推行的是集中型城镇化模式,大城市在城镇化中占了主导作用,而德国推行的是均衡发展的城镇化模式,大中小城镇协调发展。在城镇化进程中集聚经济都发挥了重要作用。城镇是非农业企业区位的点状集积(奥古斯特·勒施, 2010, 中译本),集聚经济成了城市形成的基础,贯穿了整个美国、日本的城镇化过程,集聚经济和城镇化是具有累积性的因果循环过程(见图 1)。

|

图 1 集聚经济与城镇化循环累积因果过程 |

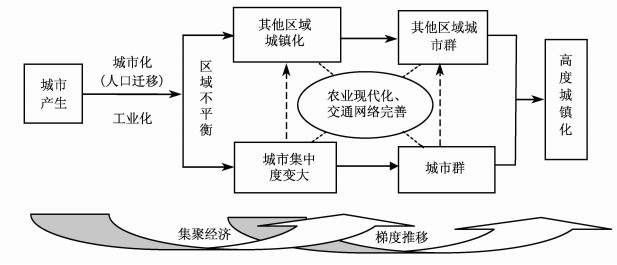

城镇化中产业发展体现了项目集群优势,集聚导致了城市体系。然后,城市梯度推移是城镇化进程中的一个重要战略步骤,导致城镇化逐步进行。无论是美国或是日本,都是具有区位优势的基础较好的地区首先开展工业化,致使该区域城市快速发展,城市集中度变大;然后城镇化又逐步向其他地区推移,基础较好地区城镇化进行到一定程度,率先向周边蔓延,形成城市群、都市圈,整个国家内的其他地区也相继形成城市群、都市圈。在这一过程中,工业化、农业现代化以及交通网络的完善都为整个城镇化起到了重要的推动作用。纵观世界典型国家城镇化发展路径,其框架如图 2所示。

|

图 2 典型国家城镇化发展路径 |

因此,发达国家城镇化的发展路径给我们很多启示:在城市空间格局上,要因势利导,进一步发挥城市的集聚作用;在城市体系上,要注重大中小城市的协同效应;在空间发展演进上,不同区域应逐步、协调推进;在主体行为上,要处理好市场与政府的关系;在路径实现上,要清除城镇化的障碍,等等。总之,要选择适合本国国情、地域特色的城镇化推进路径。

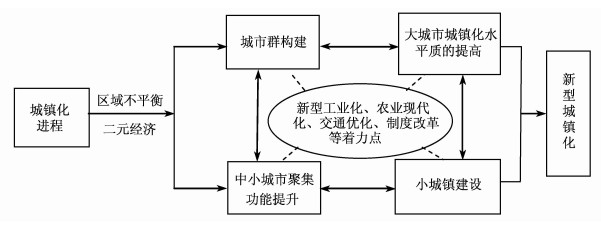

三 我国新型城镇化推进路径的选择目前,我国的城镇化率已达到了52%,处在城镇化快速发展时期,在取得举世瞩目的巨大成绩的同时,也暴露出了许多问题。在新的时期,我国的城镇化必须克服以往的诸多弊端,选择适合我国国情的、有利于城镇化健康发展的路径。从整体而言,我国目前的城镇化包括四个层面:一是在一些发达地区的城市群的打造;二是大城市以质量为重点的城镇化水平的提高;三是以中小城市为主的集聚功能的提升与完善;四是直接与广大农村地区联系在一起的小城镇的建设。我国新型城镇化路径的选择必须因地制宜,结合上述四个层面而进行恰当的选择。

我国幅员辽阔,但发展不均衡。东部经济基础好,发展快,城镇化程度高,北京、上海、广州等城市的集中度也较大,集聚经济作用明显,现有的城市群正逐步优化提升;我国也正在培育和壮大新的城市群,城镇化呈现向中西部梯度推移的特征。可见,我国的城镇化路径与美国、日本具有一定的相似性。我们认为,要充分发挥集聚经济的作用,我国的城镇化应走政府调控下的市场推动的城镇化发展模式,但其发展路径与美国、日本、德国的路径会有所不同,必须符合本国国情,具有自身的特色。

第一,因地制宜,以大带小,强化大城市集聚效应。我国各区域差异较大,社会经济发展不平衡,东、中、西三个地区在经济、资源及人口等方面差别明显,因此,对于不同地区应有针对性地开展城镇化。东部城镇化动力足,层次也高,更易实行城镇化与工业化协调同步发展;中西部基础差,较易实行工业化带动城镇化。我国的城市建设中控制大城市、发展中小城市的方针由来已久,但效果并不明显,大城市仍然保持较快的发展势头。纵观国外发达国家的城镇化,城市的集中度先高再低,先期高的城市集中度对城镇化是有益处的,大城市在城镇化进程中发挥了很重要的作用,其集聚效益对于促进经济发展、引领城镇化发展是不可忽缺的。因此我们认为,现有布局下仍然要合理地发展大城市,充分发挥大城市的集聚效应和承载力,由此来辐射、带领小城镇的发展。

第二,综合布局,点面结合,促进城市群的形成。我国应在现有城市布局的基础上,通过行政区划的调整,基础设施和公共设施的建设以及公共交通的完善,进一步优化城市空间和功能布局,形成合理的大中小城市结构。在一定的区域内,不仅有中心城市所形成的“点”,而且还要有围绕中心城市的中小城市形成的“面”,做到优势互补、点面结合,形成城市群、都市圈,使之经济紧密联系、产业分工与合作,交通与社会生活、城市规划和基础设施建设相互影响,并在更大范围上由多个城市群形成经济圈。

第三,逐步推进,产业支撑,以城市为先导,梯度推移城镇化。我国应借鉴美国、日本的城镇化梯度推移的经验,有步骤地逐步推进我国的城镇化。我国东部经济基础好,中西部基础薄弱,应有针对性地引导、推动产业向中西部辐射。产业辐射过去了,城镇化的动力才会足,进程才会快。对此,应在中西部地区原有城市的基础上依次铺开,使这些城市在城镇化中处于先导地位;同时充分挖掘中西部地区的本地资源,使之与一定的产业相结合。这样有了产业支撑,依靠产业动力来推进城镇化,就可以避免空心城镇化以及去农村化。

第四,政府引导,市场推动,“上”“下”结合推进城镇化。由于历史原因,我国还存在着城乡二元结构及严重的城乡分割,现有体制下城乡之间要素自由流动性差,城镇居民与农民的权利和发展机会不平等,这加剧了城乡结构的失衡,阻碍了城镇化的推进。要使城镇化建设顺利推进,应将政府“上”的政策手段和民间“下”的市场力量有机结合。政府必须发挥引导作用,合理规划,消除城镇化的障碍因素,引导产业合理转移,统筹城镇化发展资金;同时在城镇化中要去行政化,按照市场规律办事,使市场机制发挥主导作用。

第五,统筹发展,生态智慧,建立城乡一体的生态智慧城市。城镇化必须是城镇和农村统筹发展,既充分发挥农业作为城镇化的基础动力作用,也充分发挥工业化作为城镇化的核心动力作用,从而促进城镇和农村良性互动、共同发展。这样既可以释放农业中的富余劳动力,又能够给工业发展提供充足劳动力,使工农业经济均有发展,有利于人口的转移和资源的优化配置。在可持续发展中,还要节能减排,集约节约,改善人居环境,建设低碳生态城市,打造智能城市,使城市的未来朝着信息化、生态化和高度智能化的方向前进。

综上所述,围绕上述城镇化的四个层面,我国新型城镇化的推进路径如图 3所示。

|

图 3 我国新型城镇化的推进路径 |

对于上述路径,必须找出其中的着力点,这样才能推动我国城镇化的健康快速发展。从新型城镇化的动力及新型城镇化的促进因素入手,结合“推拉力”理论,根据现阶段的实际情况,我国新型城镇化推进路径的着力点主要包括以下几个方面:

第一,继续推进工业化,实行新型工业化。工业化是现代化的前提和基础,也是城镇化的核心动力。国外经验表明,城镇化往往是从工业化比较成熟的地区开始的,这也是推动城镇化良性发展的重要因素。因此,在现有的基础之上我国要继续推进工业化,但要注意节能减排,淘汰落后产能,推进结构优化升级,转变发展方式,加大创新,加快战略性新兴产业的发展,走新型工业化道路。工业化的发展,不仅能提高经济发展水平,产生集聚经济,给城镇化创造物质基础,而且能吸收大量劳动力,强化了“推拉力”中的“拉力”,促使人口进一步由农村向城市迁移。

第二,加快农村土地制度改革,推进农村工业化,实现农业现代化。改革开放以来,我国的农村经济发展较快,但总体来说,仍然存在着农村各项经济社会事业投入以及农村自身发展能力不足的现象,导致工农业产品存在有扩大趋势的剪刀差,农村经济落后和分散在一定程度上束缚了劳动力,同时也抑制了城镇化的进程。因此,要推进新型城镇化,就要提升“推拉力”理论中的“推力”:(1)加快土地流转,鼓励农地集中。目前,农民小农意识和城乡二元结构的体制障碍等因素的存在,降低了土地供给一方的积极性,而且农业生产的不稳定性,土地的零散细碎化以及过窄的融资途径等因素的存在,还挫伤了土地需求方的积极性,再加上由于交易市场的滞后等所导致的外部支持体系的不完善,致使土地机会成本不断加大,边际效益也越来越小,土地的效率难以提高,土地资源无法优化配置。因此,推进新型城镇化,需要加快农村土地制度改革,加快农村土地流转,对分散的、空心的村进行合并,鼓励分散的农地适当集中,培育农地的规模化经营。(2)推动农村工业化和农业现代化。在条件成熟地区有步骤地引导工业向农村辐射和转移,工业一般都会趋向在区位条件相对好的小城镇发展,这些小城镇往往会发展成为工业的集聚地,从而吸引大量农村人口向其集中,并进一步促使这类城镇投资环境和生活环境质量的较大改善,条件成熟时可以强镇扩权,就地城镇化。另一方面,要按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快农业发展方式转变,强化基础设施和物质装备条件建设,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化,提高农业综合生产能力,推进农业现代化。

第三,以人为本,扫清城镇化进程中的障碍。城镇化进程中应保持物质资源和人力资源的畅通流动和优化配置,因此,必须以人为本,扫清城镇化进程中的障碍。(1)提高城镇化质量,推进人的城镇化。城镇化的核心是人的城镇化,要摒弃土地城镇化,推进人的城镇化。为此,要加快户籍制度和教育制度改革,推进基本公共服务均等化,有序推进农业转移人口市民化,逐步把符合条件的农民工转为市民,努力实现义务教育、就业服务、基本养老,基本医疗等覆盖城镇常住人口。一方面仍要规范北京、上海等特大城市人口的流入,合理引导人口的分流;另一方面要加大中小城市的基础设施等的投资,提升人口的吸引力和容纳力,逐步放宽、消除大中小城镇的人口进入限制。这样才能提升城镇化投资效率,提高城镇化质量。(2)做好城镇规划,优化城镇间交通网络。在这方面要加强政府宏观调控,发挥政府主导作用,事先做好发展规划;要坚持规划约束,着力增强规划的科学性,加大监督执行的力度,切实发挥规划的长远指导作用。(3)提高城镇居民及未入城人员的保障力度。目前,我国的商品房价格居高不下,成为了制约人口流动的一个关键因素,提高了城镇化成本。因此,一方面我国应拓宽保障房范围,强化保障效果,把一定形式的企业集资建房等纳入到保障房范围,增加保障房的供给量;另一方面应扩大保障房的覆盖面,对接不同的保障人群。对未入城人员要切实保障好他们的权益,提高农产品价格,加大生活、生产支持力度。

第四,大力发展继续教育,提升就业体系。城镇化进程中人力资本素质起着非常重要的作用。社会将产生大量的就业岗位,吸引更多的农村劳动力涌进城市,向非农产业转移,但由于很多农村迁移者知识技能少,迁入到城镇所做的工作往往比较低级,一定程度上打击了他们迁移的积极性。因此,要提倡全民继续教育,加强对农村劳动力及城镇中流动人口的教育支持力度,加大教育投资,加强技能培训,多渠道提高迁移者的素质,增强其在城镇中的适应性,进而实现富余劳动力的转移。同时,还要提高迁移人口的就业概率,建立就业信息发布平台等统筹城乡的就业管理及服务体系。

第五,实行节能减排,建设智能、信息和生态城市。新型城镇化的方针原则是集约智能、绿色低碳,因此,应走集约、智能、生态的发展道路。为此,要摒弃粗放型的土地利用方式,强化土地的集约,充分利用土地资源,进一步开发利用地下空间;运用通信、计算机网络等先进技术,融合集成,建设管理科学、高效优质、使用灵活的智能化城镇;进一步发挥绿色产业的作用,节能减排,发展低消耗、低排放的产业,推动绿色农业、绿色经济等产业的兴起,让绿色低碳产业成为主导产业和城镇化的驱动力。

第六,加强公民意识建设,促进城镇文化嬗变。城镇化、城镇文化、城镇人三位一体,互为存在和发展的前提。新的城镇文化的出现,不仅是新城镇和新城镇人之间的介质,也是新型城镇化本身的培养基。城镇文化包括物质文化形态、制度文化形态和精神文化形态,其中,精神文化是以生活方式、价值观念、习俗、信仰等方式存在的深层文化形态,通过潜移默化来规范和支配市民的行为模式和思维模式,因此,城镇精神文化是城镇文化嬗变的最本质内容。城镇化进程中必须确保文化的不迷失,这样才不会引发某些社会问题,才有助于社会的和谐和稳定。为此,必须加强公民意识建设,强化对公民的秩序意识、社会公德意识等思想领域的教育。只有这样,人们的思维、意识和观念在城镇化快速进程中才能与社会的快速转变相一致,从而提高城镇化的质量。

安虎森、陈明, 2005, 《工业化城市化进程与我国城市化推进的路径选择》, 《南开经济研究》第1期。 |

(德)奥古斯特·勒施著, 2010, 《经济空间秩序》, 王守礼译, 北京: 商务印书馆。 |

陈庆利, 2005, 《非均衡协调发展的城市化路径》, 《西南师范大学学报(人文社会科学版)第31卷》第3期。 |

崔裴、李慧丽, 2012, 《城市化与产业结构升级的两种模式》, 《城市问题》第6期。 |

冯尚春, 2004, 《中国农村城镇化动力研究》, 吉林大学博士学位论文。 |

(美)格莱泽著, 2012, 《城市的胜利》, 刘润泉译, 上海: 上海社会科学院出版社。 |

何爱国, 2011, 《大城市化:中国现代化的应然选择》, 《理论与现代化》第1期。 |

洪银兴, 2000, 《城镇化模式的新发展》, 《经济研究》第12期。 |

(美)霍利斯·钱纳里、莫伊思·赛尔昆著, 1998, 《发展的型式: 1950—1970》, 李新华等译, 北京: 经济科学出版社。 |

卢海元, 2002, 《实物换保障:完善城镇化机制的政策选择》, 北京: 经济管理出版社。 |

王小鲁, 2010, 《中国城市化路径与城市规模的经济学分析》, 《经济研究》第10期。 |

王旭, 2006, 《美国城市发展模式》, 北京: 清华大学出版社。 |

邢来顺, 2005, 《德国工业化时期的城市化及其特点》, 《首都师范大学学报(社会科学版)》第6期。 |

叶剑平, 2009, 《城市化的路径选择》, 《中国土地》第7期。 |

张永岳, 2013, 《中国新型城镇化的实质与驱动》, 《文汇报》, 2013-03-18。 |

A. Gaviria and E. Stein, 2000, "The Evolution of Urban Concentration around the World: A Panel Approach", Mimeo, Inter-American Development Bank.

|

Calem, P.S. and Carlino, G.A., 1991, "Urban Agglomeration Economies in the Presence of Technical Change", Journal of Urban Economics, Vol.29. |

Fogarty, M. S. and Garofalo, G. A., 1978, "Urban Spatial Structure and Productivity Growth in the Manufacturing Sector of Cities", Journal of Urban Economics, Vol.23, No.1. |

Gustav, Rains and Fei, John C.H., 1961, "A Theory of Economic Development", The American Economic Review, Vol.51. |

Harvey, D., 1985, The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, Baltimore: The John Hopkins University Press.

|

Henderson, J.V., 2000, "How Urban Concentration Affects Economic Growth, Urban Development", Working Papers 2326, The World Bank, Washington, DC.

|

Tisdale, Hope, 1942, "The Process of Urbanization", Social Forces, Vol.20, No.3. |

Davis, James C. and Vernon Henderson, J., 2003, "Evidence on the Political Economy of the Urbanization Process", Journal of Urban Economics, Vol.53. |

Junius, K., 1999, "Primacy and Economic Development: Bell Shaped or Parallel Growth of Cities?", Journal of Economic Development, Vol.24, No.1. |

Lewis, W.A., 1954, "Ecomomic Development with Unlimited Supply of Labor", The Manchester School of Economic and Social Studies, Vol.22, No.2. |

Marshall, A., 1920, Principles of Economics, London: Macmillan.

|

Todaro, Michael P., 1969, "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries", The American Economic Review, Vol.59, No.1. |

Richard C. Wade, 1996, The Urban Frontier: The Rise of Western Cities, 1790—1830, University of Illinois Press.

|

Moomaw, Ronald L., 1981, "Productivity and City Size: A Critique of the Evidence", The Quarterly Journal of Economics, Vol.96, No.4. |

Moomaw, Ronald L. and Shatter, Ali M., 1996, "Urbanization and Economic Development: A Bias toward Large Cities?", Journal of Urban Economics, Vol.40. |

El-Shakhs, S., 1972, "Development, Primacy, and Systems of Cities", Journal of Developing Areas, Vol.7. |

Alonso, W., 1980, "Five Bell Shapes in Development", Papers of the Regional Science Association, Vol.45. |

Wheaton, W. and Shishido, H., 1981, "Urban Concentration, Agglomeration Economies, and the Level of Economic Development", Economic Development and Cultural Change, Vol.30, No.1. |

Williamson, J.G., 1965, "Regional Inequality and the Process of National Development", Economic Development and Culturel Change, Vol.13, No.4. |