许嘉璐教授曾经提到,“中国对外汉语教学及对外汉语教学法研究需要一场革命”①。对此,笔者非常赞同。由于中国在国际政治、经济、贸易、文化和教育领域内的影响日益扩大,世界各国对中国的语言和文化愈加重视。数百年以来,汉语只是海外华人社区和少数汉学家和语言学生学习、使用的语言,而今开始出现了向更广泛的领域和人群扩散的势头。汉语的国际化进程,已经从历史上的缓慢的自发阶段,进入到今天急剧的自觉发展阶段(洪历建,2011)。如何界定汉语的国际化?如何看待汉语的历史发展?21世纪以来汉语和汉语教学在全球的发展面临什么样的问题?这些问题都是传统的对外汉语教学和研究所没有经历、无法回答的。因此,的确需要有新的理论、新的观念来帮助我们认识对外汉语教学所面临的问题,需要从战略发展的高度制定出全球化时代汉语国际化的路线图。遗憾的是,许嘉璐教授在以后的许多讲话中,并没有对此作进一步的解释。他所提到的“革命”到底指的是什么?笔者也没有看到其他学者对许嘉璐教授的这一观点有什么系统的、进一步的阐述。笔者认为,任何一场革命都应该从观念的革命开始。对外汉语教学既然需要一场“革命”,那么,这场“革命”应该首先从建立一套适应全球化时代国际汉语发展和全球汉语教学的新观念、新概念、新理论开始。笔者认为,许嘉璐教授“对外汉语教学革命”,应该从建立“国际汉语”这一新概念开始。

简单地概括起来,笔者所提倡的“国际汉语”概念中的“汉语”定义如下:

1.它不同于中国大陆推行的“普通话”,也不同于台湾的“国语”;

2.不同于过去中国大陆使用的“对外汉语”一词中的“汉语”、也不同于目前中国国家汉办使用的“汉语国际推广”或“汉语国际教育”概念中的“汉语”;

3.不同于台湾“华语文教育”一词中的使用的“华语”;

4.也不同于目前一些学者提倡的“大汉语”概念中的“汉语”(吴春相2012);

笔者所提倡的“国际汉语”概念中的“汉语”包括了“本土汉语”和“海外汉语”。

具体来讲,“国际汉语”概念是借助“国际英语”/“全球英语”/“世界英语”概念,基于海外“语言政策”、“社区语言”、“双语和双语教育”、“二语习得”、“语言与文化”等理论研究发展起来的、对全球化时代汉语在全球分布状况、使用和教学状况的一种理论概括。它所理解的“汉语”是“复数”(Chineses),包括:

1.中国大陆法定的“国家通用语言”(普通话);

2.中国大陆各地存在的汉语方言;

3.中国少数民族使用的作为第二语言①的汉语;

4.港澳台地区使用的汉语及汉语方言②;

5.世界各地华人使用的汉语及汉语方言;

6.世界各国非华人所使用的、作为第二语言/社区语言/外语的各种汉语。

换句话说,“国际汉语”概念中的“汉语”是将汉语作为母语、汉语作为第二语言、汉语作为外语、汉语作为工作语言、汉语作为社区语言和汉语作为家庭语言的全球各种汉语的总和。一言以蔽之,“国际汉语”概念是站在全球角度看待汉语和汉语的使用、教学的。

笔者认为,破除“汉语仅仅是中国的语言”这种传统观念,建立一个多元的、全球化的汉语概念,对于实现一场观念上的革命,认清汉语在国际上的地位,并据此推动汉语在世界各国的教学,将有重大意义。“国际汉语”概念与目前中国大陆广泛应用的“汉语国际推广”/“国际汉语教育”、台湾地区的“华语文”概念并不矛盾,它们之间既有相同之处,又有不同之处,是“和而不同”,不是“分道扬镳”。

二 “国际汉语”概念的起源及其第一阶段:澳大利亚高校汉语教学改革首先,我们不妨简单回顾一下“国际汉语”这个概念产生的背景。

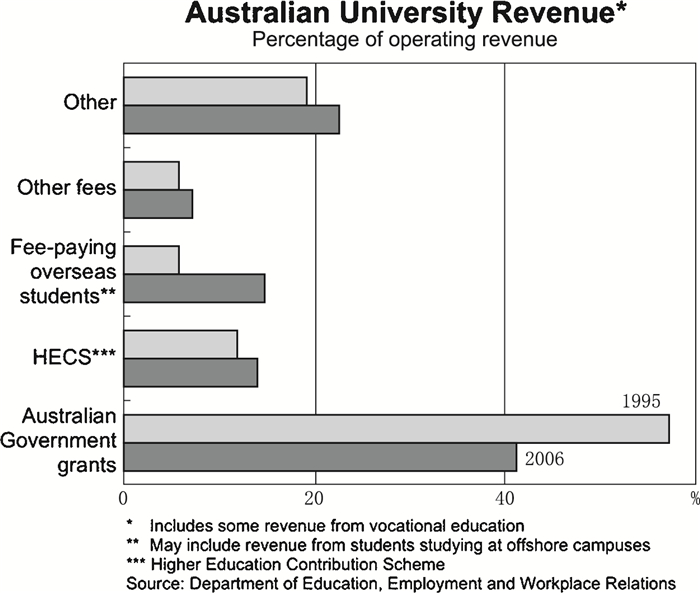

从上世纪90年代中期开始的全球性“教育国际化”和“教育市场化”的浪潮,对世界上几乎所有国家的高校都产生了巨大的冲击,澳大利亚高校也不例外。当时,刚刚上台的自由党—国家党联盟政府从自由主义市场经济的理论出发,大幅度削减政府公共开支,教育经费自然首当其冲。在短短的时间内,政府提供给高校的经费大幅度较少,澳大利亚成了西方发达国家中教育经费削减最厉害的国家。资料显示,从上个世纪中后期到自由党—国家党联盟下台的2007年:

1.澳大利亚在经济发达国家中人均收入高于平均数8.2%,但教育经费占GDP比例在29个国家中排名第25;

2.同期其他经济发达国家教育经费增长49%,澳大利亚教育经费反而减少了4%;

3.同期其他经济发达国家花在每一个大学生身上的费用增加了6%,而澳大利亚则减少了27%;

4.政府的教育商业化政策导致高校学费急剧增加,使澳大利亚成为发达国家中排名第三的高学费国家;

5.尽管学费大幅度提高,澳大利亚高校获得学位的平均时间却缩短为2.87年,而其他发达国家为4.5—5.86年;

6.外语必修课在澳大利亚占教学时间的1%,而其他发达国家占7%。(Marginson,2007)

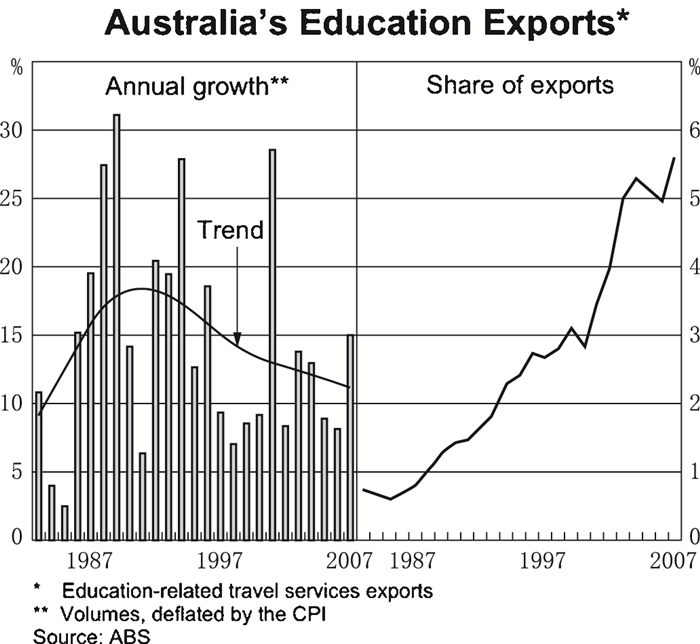

资料显示,在联盟政府的政策影响下,澳大利亚高校不得不走向市场,依靠教育市场尤其是依靠海外学生的学费来支撑学校的运转。然而,在亚洲金融风暴的冲击下,八十年代中期开始的澳大利亚教育出口政策遭到重大挫折,来自亚洲的国际学生注册人数急剧下降。这对本来就面临经费短缺的澳大利亚高校无疑是雪上加霜。①

|

|

新的局面既向传统的澳大利亚高校中文系提出了严峻的挑战,同时又提供了新的机遇。以Monash大学中文系为例,学生人数急剧下降和财政严重亏空,如果简单地按传统做法,需要大量裁减教职员工以减少经费支出,可一旦裁减教学人员,势必要削减课程,而课程少了,学生没有更多的选课余地,注册人数将进一步下降,并将导致院系的财政收入进一步恶化。这种情况在注册人数本来就相对较少的文科院系特别突出。显然,仅仅靠节流是不够的,必须有新的思路来解决问题,以改革求生存、求发展。

其实,如果冷静地分析当时澳大利亚高校面临的具体情况就可以看出,尽管当时亚洲的一些国家和地区,包括日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、香港、台湾等的学生因为受亚洲经济危机影响,注册人数大量减少,但中国大陆自2000年国务院取消学生出国留学的限制性条件后,来自大陆的中国自费学生人数急剧增加。加之美国多年来一直限制中国学生留学美国,澳大利亚作为亚太地区重要的英语国家,其相对便宜的学费、稳定的社会,自然吸引了大批的中国学生来澳留学。从2001年开始至今,中国留学生一直稳居澳大利亚十大海外学生来源国的首位。①

然而,澳大利亚高校当时的不成文规定是不允许有中文背景的学生注册中文课程的,因为,传统的澳大利亚高校中文系的教学重点是中国问题研究。而语言教学仅仅是附属的课程,其对象主要是针对非华人背景的澳大利亚学生。但现实情况是,以中国研究为学习目标的学生人数并不多,选修中文系课程的学生多数来自其他院系,他们学习中文的目的主要是在他们的专业课程之外再学习一种亚洲语言,以便增加今后就业的机会。中文仅仅是他们主修课程之外的一个辅修课程。但另一方面,中文系有一个非传统的、潜在的学生市场,即,来自中国的留学生和近年来定居澳大利亚的中国移民的子女(洪历建,2011、2012)。如果我们有能力提供适应他们汉语水平的课程,从理论上讲,中文系的学生注册人数不会少。所以,需要提供有力的理论和论据,证明在澳大利亚高校中文系实行改革、扩大中文系招生范围、吸引有中文背景的学生注册中文系课程的必要性。

但是,当时大学的一些人却反对中文系向有中文背景的学生开放。他们的理由是:这些学生的母语就是汉语,他们没有必要在大学里学习汉语课程。然而,这条理由是站不住脚的。试问:澳大利亚大学既然可以为母语是英语的学生开设英语课程(例如:英国文学、历史、文化等等),为什么不能为母语是汉语的学生开设中国文学、中国历史、中国文化一类的汉语课程呢?还有一些人认为,华人背景学生的增加会使非华人背景的学生减少。但之后的实际情况正好相反。

实际上,联合国教科文组织于1988年通过了《奥斯陆保护少数民族语言权利的21条建议》②,又于1999年将每年的2月21日定为“母语日”③。从那时起,重视母语教育就成为联合国教科文组织的宗旨。随着教育越来越国际化,留学海外成为当今青年接受教育的重要途径之一。教育国际化固然开拓了学生的眼界,但也有可能导致学生母语的退化甚至流失。因此,任何一个“国际化”的大学,都有责任为国际学生在海外留学期间提供母语教育。澳大利亚高校中文系将具有较高汉语水平的学生,尤其是中国留学生排斥在外,既不利于他们在外留学期间保持自己的母语,也对澳大利亚高校教学的实际效果产生不利影响。道理很简单,在教育全球化的政策影响下,澳大利亚高校已经不再仅仅是为国内劳动力市场提供劳动力,它同时也是为国际劳动力市场提供人才。国际学生到澳大利亚高校学习,并不等于说他们将来都会在澳大利亚的劳动力市场寻求就业机会,相反,越来越多的海外学生毕业之后,很可能回到自己的国家就业。尤其是在中国这种高速发展的国家,就业与个人发展的机会显然远远超过澳大利亚。如果这些留学生学成归国后不能很好地用自己的母语在本国劳动力市场上参与竞争的话,这将对澳大利亚高校的声誉产生负面影响。尤其重要的是,当时很多中国学生从初中或高中起就留学澳大利亚,他们的中文水平本来就非常有限,加之到海外多年,失去了说母语的环境,汉语能力下降很快。

我们曾在Monash大学的中国留学生中开展了一项内部测试,采用的是国家汉办为参加“世界大学生汉语桥中文比赛”的外国人准备的有关汉语和中国文化的试题。我们的测试对象包括从高中到大学各个时期来澳的中国留学生,还有一、两名来自中国的硕士研究生。结果,学生们的平均成绩只有六十多分。从试卷上看,当问到中国的“嫦娥一号探月卫星的命名出自哪一个中国古代神话”时,有学生回答:“猪八戒背媳妇”;当问到“长城起自中国哪个省,终于哪个省”时,有学生回答:“从辽宁省到山东省”;当问到“中国的改革开放始于何年”时,有学生回答:“1949年”;甚至还有一些在中国完成了高中学业的学生不知道中国有几个直辖市、中国国歌的原名是什么。至于在答题时出现的语法、用词的错误更是不胜枚举了。这些语言方面的问题有些可以归结为中国留学生在澳生活时间长了,遣词造句受到英语的影响;有些则是他们汉语语言能力下降的体现。

根据这些情况,Monash大学中文系果断地打破当时澳大利亚高校对中文教学设下的不成文的禁忌,开展了一系列改革。其中最重要的是“两条腿走路方针”。即:在维持和发展原有中文课程的同时,开发了针对有中文背景的学生的高级汉语课程,为留学澳大利亚的各国华人留学生(也包括本地有中文背景的学生)提供了适应他们中文水平的、以中国文化教学为核心的高级汉语课程。

在对原有的中文课程进行改造方面,我们加强了暑期中国留学班,鼓励学生在Monash学习汉语期间,利用假期参加Monash大学中文系与中国高校合办的、按Monash大学中文系课程标准实施教学的短期强化班。这个留学班受到学生的极大欢迎,很快成为西方高校中同类项目中最大的一个。

更重要的是,在发展针对有华人背景学生(包括一些汉语水平比较高的非华人背景学生)的高级中文课程的过程中,我们课程设计的目的不仅为中国留学生和海外华人学生在Monash大学学习期间继续维持和发展母语提供条件,还结合西方对中国问题研究的成果,用中文向学生介绍西方学术界有关汉语和中国文化的种种研究成果,以开拓中国学生的知识面,使他们了解看问题的不同视角。我们自编的高级汉语教材的课文选自中国大陆出版的书籍,分析课文的理论框架、方法来自西方理论,且采用西方高校文科院普遍采用的授课方法、测试标准。这在当时的澳大利亚高校中文系中属于首创。

我们的做法涉及到语言与文化关系研究中一个重要的问题,即:是不是一种文化只能用一种语言来反映?或者反过来,一种语言只能反映一种文化?显然,无论是从教学实践还是从理论研究方面来看,在非中国语境的环境下用中文来教授西方语境下的中国研究,对教师和学生,都是一种挑战。而这方面虽然西方语言学界有不少论述(Kramsch,1993、1998;Liddicoat,2003;Risager,2006),但这些研究基本都是基于西方语言与文化之间的交流。涉及中外汉语之间不同文化交流的研究,还非常缺乏,还需要更多的理论研究。

此外,笔者认为,任何国际化都是从语言开始的。澳大利亚高校学生来源国际化的一个重要后果就是高校学生中双语学生人数大量增加。仅从Monash大学的统计来看,注册学生人数中具有双语能力的学生超过了仅仅会讲英语的单语学生人数(洪历建,2012)。而双语学生所受的前期教育、文化背景、语言技能、认知能力、理解能力都和单语学生是非常不同的。在教育日趋国际化的情况下,如何针对双语学生开展教学?如何帮助具有双语能力的海外学生在第二语言环境中学习?这对一个有大批海外学生注册的澳大利亚高校,显然是一个前所未有、极具挑战性的问题。遗憾的是,尽管许多澳大利亚高校为了学校的收入,在招收海外学生方面不遗余力,甚至不惜改变传统的收生标准①,但却没有多少人意识到学生的语言能力出现了重大变化,因此更谈不上针对这一情况改革自己的教学,提供适应双语学生的课程。相反,一些学者一直强调用传统的、以英语为母语的、单一语言人的标准来测试和衡量母语为非英语的海外学生的英语水平①。任何了解双语和双语教育的人都知道,这对双语学生来说,是不公平、不合理的;其次,海外学生的未来就业市场并不一定是澳大利亚这种英语国家,他们很可能在中国或世界其他地区就业。显然,澳大利亚高校一方面把海外学生当作学校经费的主要来源,另一方面却不顾变化了的学生的语言和文化背景,仍然按照传统的澳大利亚高校培养本国学生的方式来对待国际学生。应该指出的是,笔者并不希望降低海外留学生英语水平,而是强调,应该根据双语学生的情况来衡量他们的英语水平。为了帮助海外双语学生在非母语环境下学习和生活的需要,Monash大学中文系创建了西方国家第一个针对中国留学生的汉英本科翻译主修课程,以解决和提高他们的双语意识和双语人学习语言的第五项技能(即:“听、说、读、写”能力以外的“译”的技能)。这个课程立即受到学生大力支持,年均注册人数在短短的五年内从不到50人发展到2012年的一千多人(洪历建2012:81—111)。

Monash大学中文系的这一些列改革,很快在澳大利亚其他高校,尤其是墨尔本地区的高校得到响应。针对有汉语背景学生的高级汉语课程、中国文化课程、汉英翻译课程在各校纷纷建立。需要指出的是,实际情况与某些人预料的相反,这一类中文课程的开设,不仅没有影响传统的、针对非华人背景学生的课程,反而扩大了各校中文系的影响,使更多的本地学生对汉语感兴趣,进而注册学习中文系的课程。从Monash大学内部的统计资料显示,中文系的改革,使中文系的学生注册人数从2000年的不到800人,猛增到2011年的2400多人。

在西方高校,任何新的课程、新的教学方法都是需要理论研究作为支撑的。上述的教学改革实际上是既是基于我们对“国际汉语”这一新概念的探讨的结果,又推动我们进一步加强对“国际汉语”这一概念的研究。

三 “国际汉语”概念发展的第二个阶段:理论框架的建构“国际汉语”概念的发展有两个阶段。

如上所述,初期的“国际汉语”概念主要是针对海外留学生的汉语和中国文化教育,同时为澳大利亚高校中文系的教学改革提供政策和理论依据。在理论上,我们的改革支持一种对汉语和中国文化的国际化、多语、多元文化理解。其重点在于:

1.强调同一种语言背后的不同文化支撑体系,用汉语讲授对中国问题和汉文化的不同理解,使学生意识到同一种文字背后的不同认识,从而培养学生以开放的心态看待汉语和汉文化在全球的地位和影响,以及全球不同文化背景的人对中国本土文化和海外华人文化的不同理解。

2.响应联合国加强全球化时代母语教育的呼吁,承担教育输出国在维护和发展国际学生母语能力方面的责任,解决教育国际化时代的留学生的母语流失问题。具体来讲,就是为全球最大的海外留学生群体——中国学生在海外留学期间的母语的教育和发展问题提供解决方案②;

3.通过在非母语环境下的汉语教学和汉英翻译教学,提高双语学生留学期间日常生活和学习中遇到的语言沟通和文化交流问题;

4.全球化首先从语言开始,全球化时代对劳动力的要求首先是多语能力的要求。海外留学生的双语能力不一定会让他们选择以翻译为职业,但良好的双语能力不仅决定了他们在海外留学期间的学习成绩,同时也在相当程度上决定了他们融入国际社会的能力,决定他们将来在国际劳动力市场上就业的前景。一个国际化的高校首先应该满足全球化时代对劳动力的双语、甚至多语能力的要求。

显然,在“国际汉语”概念发展的初期阶段,我们对上述问题的认识,主要集中在如何为海外华人学生在澳大利亚高校学习期间提供汉语教育、如何论证为海外华人学生提供高级汉语和汉英翻译课程这些问题上。当时的“国际汉语”概念并没有涉及到一个更广泛的问题,即:我们应该如何认识海外汉语的本质?如何理解海外汉语教学的本质?这不仅仅有助于我们如何看待为海外华人学生开设汉语课程的问题,更重要的是,可以帮助我们以更广的角度,而不仅仅是从语言教学的角度来看待海外汉语和海外汉语教学。这将推动我们对“国际汉语”概念做进一步的发展,提出新的理解。这就是“国际汉语”概念发展的第二阶段。

在这里,我们有必要首先简单讨论一下与“国际汉语”概念发展新阶段有密切联系的一些政策和理论,以便我们更深入地理解“国际汉语”概念的新内涵。

首先应该提到的是1980年代澳大利亚制订的《国家语言政策》(洪历建,2011)。其基本原则为:

1.所有澳大利亚人都必须具有英语能力;

2.国家支持社区语言的维护和发展;

3.国家提供非英语语言的服务;

4.国家鼓励学习第二语言。

这四条中只有第一条提及作为澳大利亚通用语言的英语的地位。这种要求是合理的,因为毕竟澳大利亚绝大多数人都说英语,英语是历史形成的、来自几百个国家的移民可以共同使用、交流的语言。①而其他三条都涉及到英语之外的其他语言的地位和作用。这项语言政策表面上看涉及到的是通用语言与社区语言的地位和关系,但实际上涉及到说这些语言的人之间的关系和地位问题。对于澳大利亚来说,语言不仅仅是一个简单的语言、文化问题,它同时涉及到一些重要的政治和社会问题,涉及到国家资源在说各种语言的人之间如何进行分配的问题,以及不同语言背景的人的被认同的问题。比如说,如果澳大利亚坚持把汉语看成是“外语”,那么说汉语的澳大利亚华人自然就很容易被其他人看成是“外国人”,他们在享受国家资源方面,很可能会因为他们的这种地位而受到歧视。所以,国家语言政策的实质,是通过语言政策来解决一个多语、多元文化的移民国家的国家资源的公平分配问题,解决移民国家的公民认同问题;是通过在一个英语为主的国家提倡语言平等,从而达到不同民族之间的平等与和谐相处;通过培养公民的双语或多语能力而非单一地强调英语能力,来解决一个多民族、多语、多元文化国家内部公民的沟通问题。根据澳大利亚的《国家语言政策》,我们可以看到汉语在澳大利亚的地位和属性,即:它是澳大利亚的的社区语言之一,其所有权属于澳大利亚。汉语在澳大利亚的教学和使用由澳大利亚政府决定。在前面提到的联合国奥斯陆关于保护少数民族的语言权利的建议书指出,少数民族的语言权力是人权的一部分。语言是一个人的尊严的最基本的组成部分(Oslo Recommendations: 1998)。对于澳大利亚的华人来说,在澳大利亚学习汉语首先是为了维护澳大利亚华人的尊严和维护华人的语言和文化权益,而不是为了宣传他国的文化。

其次,既然我们提倡“国际汉语”,重视汉语的“国际性”,那么,就不能不研究作为一种国际语言的英语。自上个世纪以来,国际语言学界对英语作为一种国际性语言的问题进行了大量的研究(Phillipson,1992;Holliday,2005)。与英语相比,汉语是世界上作为母语使用的人数最多的语言①,然而,它基本上是由于全球的华人人数众多而取得这种地位的。相比之下,虽然以英语为母语的人数远远少于汉语,甚至也远远少于以英语为第二语言的人数,但从绝对数字来说,英语是全世界使用人数最广泛的的语言,其总人数超过汉语。英语的国际化的历史,有着其他语言不可复制的特点。Crystal将英语发展成一种国际性的语言的主要原因归结于当年英国的殖民主义和二战以后美国的科技和文化的发达(Crystal,2003)。其实,Crystal提到的“国际英语”并不是一种真正的“国际”性英语,而是借助殖民主义和文化帝国主义而实现国际化的“英式英语”和“美式英语”。这种英语的标准是英国和美国的英语,其提倡的文化,也是英国和美国的文化。一种真正意义上的“国际英语”,应该是全球各种英语的总合,同时又高于世界各国的英语,为世界各国所接受的英语。它最大特点是语言上各具特点,文化上多种多样。每一种英语的背后都有不同的文化支撑。每一种英语都是其所在国的文化资源。英语并不能因为姓“英”,就一定是英国的语言,“国际英语”并不从属于某一个特定国家。

从全球的角度看,汉语其实也具备这样的特征。即:全世界讲汉语的人数量庞大,但他们各具特色,都同其所在国的文化相联系,都属于其所在国的文化语言资源。汉语也不能因为姓“汉”,就一定仅仅是中国人或者汉人的语言。换句话说,世界各国的汉语和世界各国华人一样,拿的是不同的“护照”。正像中国境内的蒙古语、朝鲜语等语言是中国的少数民族语言一样,它们同境外的蒙古语、朝鲜语虽然属于同一语言,但在政治上分属不同国家、反映出不同国家的文化。

另一方面,英语作为一种国际性的强势语言,经常受到国际语言学界对因此而产生的英语的“语言帝国主义”、“语言殖民主义”的批判。这些批判的目的,是要确立语言平等以及使用语言的人的平等的观念,确立语言多元化与语言标准化之间的关系,反对以单语人的思维方式来看待英语国家之外的英语的教学和使用,反对以英语单语人的标准来衡量非英语国家以英语为第二语言的人的英语水平。这些批判尤其反对以英语国家的语言教育政策和语言教学标准来规定非英语国家的英语教学。开展对英语语言帝国主义批判的研究,有助于我们警惕汉语在国际化的过程中重蹈英语国际化的覆辙,有助于制定符合海外汉语教学实际情况的政策,发展在不同语境下将汉语作为第一语言/第二语言/社区语言/外语教学的理论和方法。同时有助于我们摒除按中国国内标准、按母语为汉语的人的标准在全球推行汉语教学的做法。通过研究国际语言学界对英语语言帝国主义批判的理论,我们更加有信心坚持世界各国汉语之间的平等关系,认清不同汉语之间的相同与不同之处,从而以更加开放、多元、多中心的态度来看待海外汉语教学。

第三,国际语言学界对语言与文化关系的研究,是最近几十年国际语言学界的重大发展。它揭示了语言与文化之间关系的多变性与复杂性(Kramsch,1993、1998; Risager,2006)。语言虽然体现文化、表现文化,是文化的一部分,但语言与文化的关系却不是简单的一对一的关系,而是复杂多变的。不同的文化可以用同一种语言来表达,而不同的语言也可以表达同一种文化。处于不同社会、政治、文化环境的人即使说着同一种语言,他们要表达的思想、观念,表达的方式、认同的价值体系也会不一样,就会出现所谓“话不投机半句多”的现象。而在政治、文化认同相近的人之间,哪怕使用的语言有差异,大家却可以相互理解。Risager在讨论语言与文化的关系时认为,十九世纪民族国家的建立形成了一种普遍的看法,那就是民族主义不仅导致民族国家的建立,同时导致语言民族化、本土化。而上个世纪九十年代以来,英语(尤其是海外英语)在民族认同方面与传统的英语的民族认同之间出现了迄今为止最大的差异(Risager,2006)。海外汉语是来自中国的语言在非中国的语言与文化语境中的使用,海外中国留学生、海外华人和非华人汉语使用者由于其家庭背景、教育水平、语言能力、政治和文化认同不一样,他们在使用汉语时,自然会受到这些语言和非语言因素的影响(洪历建,2011)。同样,海外的汉语教学也是在非汉语和非中国文化的语境中的汉语教学,其教学对象、教学方法、教学目的、测试标准自然也受到学生的语言特点、所在国家的语言政策和教育政策、主流社会的意识形态和文化等多种因素的制约。我们在申请建立针对中文背景学生的高级汉语课程时也曾经强调,虽然大家都说汉语,但海外华人、海外中国研究者对中国历史、文化、政治、社会的理解,可能与中国大陆不同。我们是用学生的语言,讲授海外学者对中国历史、社会、文化、政治、经济的看法,用同一种语言建立起不同文化、不同思想、不同价值观念之间的交流。显然,理解语言与文化的这种复杂的相互关系,有助于我们理解不同语言、文化环境下的汉语及其功能,以及不同环境下汉语教学的本质。

第四,海外汉语教学与国内以汉语为母语的教学最大的不同在于,海外汉语教学的教学对象基本上都是双语人。国际语言学界从上个世纪七十年代起,就对双语和双教育进行了大量的研究(Kramsch,1993、1998; Baker,2003)。Baker在介绍双语研究时提到,加拿大学者Peal和Lambert在对双语人和单语人的智商进行测试后认为,前者在18项可变因素中,有15项测试明显高于后者。他们认为:“双语具有更大的心理灵活性,更强的抽象思维能力,在语言方面更具独立性,在概念形成上表现出众”(Peal & Lambort,1962)。另一位著名的加拿大双语教育专家Cummins在讨论双语人的认知优势时提到,由于双语人讲两种语言和至少受到两种文化的影响,他们可能有着比单语人更为广泛的经历。其次,由于双语人在两种语言间进行转换,所以他们的思维方式也许更具灵活性。第三,双语人会有意无意地对两种语言进行比较和对照(Cummins,1976)。单语人和双语人在认知上的不同,使他们在语言和文化学习方面也存在种种不同。如上所述,海外汉语的教学对象基本上是双语人,而国内以汉语为母语的教学对象基本上是单语人。单语人在进入学校学习之前已经比较充分地掌握了母语口语的使用和理解,对于中国文化、中国社会的规范也有了基本的认识和认同。进入学校后,他们学习的重点在于学习汉字的读、写和进一步地了解中国文化。所以,传统中国的小学汉语课本一般都叫“识字”课本,这是有道理的。而澳大利亚这种英语国家的汉语学习者大多数是以英语为母语,学习汉语之前一般都已具备了比较成熟的英语语言技能和对澳大利亚文化的认同。他们对汉语既不具备听、说的能力,更谈不上读、写技能。他们要在学习听、说的同时完成读、写的训练。而汉字的构成又同拼音文字有着根本的不同。同时,他们对英语文化的认识和认同,会使他们在学习汉语时,对一些中国人习以为常的中国文化现象不理解。这些往往是许多外国学生觉得汉语难学的重要因素。一些在国内教以汉语为母语的学生行之有效的办法,对外国学生来讲,往往收效甚微。

单语人和双语人在学习和使用语言、理解文化方面都有许多不同。对于澳大利亚高校中文系的本地学生来说,他们在学习汉语和中国文化的同时,往往会自觉或不自觉地将汉语与英语、中国文化和澳大利亚文化相比较。这个过程是与单语人(以汉语为母语的人)的学习过程是非常不同的。初学外语的学生,最常见的现象就是语言转码(code switching)和语言混码问题(code mixing)。一个澳大利亚学生可能会说,“我去那边park车”。说英语的学生出现这个问题,并不仅仅是因为他的汉语水平问题,同时还因为汉语在表达技术方面的词汇远不如英语精确。英语“to stop a car”和“to park a car”是两个不同的概念,而汉语仅仅用一个“停车”来表示两个不同的概念。中英两种语言在许多方面表达方式、表达重点、使用词汇是非常不同的,这就导致双语学生在学习汉语与单语学生有许多不同之处。它需要学生在两种语言与文化之间不停地进行比较、交流,并在此基础上形成学生自己的理解。汉语教师如果不具备相应的双语能力和两种文化知识,不了解双语人的学习特点,就很难引导一个双语学生在两种语言和文化的交流中采取正确的学习方法,更不可能根据学生的特点制定教学目标。

四 “国际汉语”概念建立的意义“国际汉语”概念在理论上的进一步发展不仅仅是为了解决语言学和语言教学的问题,更具有广泛的意义。

我们知道,传统的“对外汉语”、“汉语国际教育”概念对汉语的认识是基于“本土汉语”的,是“本土汉语”教育的对外发展。“本土汉语”的代表是普通话,它是中国的法定通用语言,基本上是属于母语环境下使用的汉语。传统的“对外汉语教学”基本上是基于汉语语境下的、对非中国国民的汉语教育。近年来的“汉语国际教育”概念则将传统的“对外汉语教学”概念扩展到在非汉语语境下的、对非中国国民的汉语教育。从概念上讲,这是非常重要的转变。它应该引起中国非母语汉语教育的许多深刻的转变。但是,无论这两个概念有多少不同,在两个重要问题上,二者依然保持一致。一是二者的基础仍然是“本土汉语”,与之相连的文化也基本上“本土中国文化”;其次,无论是“对外汉语”还是“汉语国际教育”,它们使用的汉语都是一种教学语言。站在中国的立场来看,提倡这样的汉语概念本是无可非议的。但如果从全球的视角来看,这样认识汉语和汉语教育,难免存在一定的局限性。

第一,从地理上讲,“本土汉语”存在于中国大陆和港澳台地区;“国际汉语”概念却认为,汉语分布于包括中国在内的世界各国。它是“复数”(Chineses)而不是“单数”。世界上凡有华人的地方就有汉语,没有华人的地方也能找到汉语,当今许多国家的人都在学习汉语的情况下更是如此。华人移民海外已有上百年的历史,他们同时也把汉语带往世界各地。由于移民的时代不同、移民祖籍的不同、移民迁入的国家不同、移民在出国前所受的教育不同,他们带往移民国的汉语也是不同的。澳大利亚的中国移民潮始于清中晚期,当时移民的语言和文化固然与今天的中国留学生的不同。而同一时期移民美国、欧洲和澳大利亚的华人,经过长期的与当地文化的交流之后,他们使用的汉语及其保留下来的中国文化传统也会存在差异。

第二,从政治上讲,“本土汉语”(主要指普通话)是中国法定的、中国各民族的通用语言。它的“国籍”是中国,受中国政府管辖;“国际汉语”概念中的“汉语”的“国籍”是其所在国,它是所在国文化语言资源的组成部分。汉语和汉语教学在特定国家的地位和发展,首先是由其所在国决定、受所在国国家语言政策制约、并为所在国的政治、经济、文化利益服务的。它可能是所在国的官方语言/通用语言,也可能是所在国的少数民族语言/社区语言/外语。总之,汉语在所在国的具体地位,首先是由该国的法律、政策来决定的。不能因为汉语姓“汉”就一定认为它仅仅是中国的语言,也不能认为“国际汉语”的“祖先”是中国它就一定是中国的语言。从海外华人的角度看,“国际汉语”概念的提出首先是为了维护海外华人在其居住国应该享有的语言和文化权益,是海外华人维护自己少数民族权利的一个重要组成部分。它的主要目的并不是为了推广和宣传其他国家的文化、价值观念,而是表达海外华人的文化、价值观念和政治认同。就澳大利亚而言,“国际汉语”概念的提出,是坚持澳大利亚国家语言政策的基本原则,坚持以培养国民的多语能力而不是单一的英语能力来解决族群之间的沟通问题。同时,在澳大利亚这样一个以英语为主的国家,“国际汉语”概念提倡语言平等,反对英语至上的单一语言思维方式,反对以语言来划分澳大利亚人与非澳大利亚人的语言种族主义(linguistic racism)。这一原则应该适用于中国之外的、一切有汉语存在的国家。

第三,从文化上讲,与“本土汉语”相联系的,是中国“本土文化”,它既包括数千年历史遗留下来的中国文化,也包括当今中国存在的各种文化。虽然从古代到现代,中国“本土文化”也受到外来的文化的影响,但中国的本土文化与外来文化之间依然存在本质区别;“国际汉语”概念则表达了一种复杂的语言与文化的关系,与传统的“一种语言一种文化”的观念不同,它提倡以“一种语言多种文化”和“一种文化多种语言”的观念来理解语言与文化的关系(Risager,2006)。支撑“国际汉语”的文化呈现出一种复杂的成分,它既包括源自中国本土的文化,又包括“非本土中国文化”、甚至“非中国文化”。就海外华人来说,他们的文化既包括了“祖先”遗留的中国文化因素,更体现了其所在国的文化(包括所在国的华人文化和非华人文化)。同时,它还表现出所在国主流社会和非主流社会所理解的中国文化。这些基于不同的历史、社会、政治、经济和文化环境而产生的不同的海外中国文化,不仅与本土的中国文化不同,它们之间也有不少差异①。从“国际汉语”概念的角度看,不仅世界各国的汉语存在差异,就是这些汉语背后的文化也是多元的。语言和文化都是族群认同的重要标志(Kramsch,1998)。在澳大利亚,提倡“国际汉语”概念是为了提倡一种“文化包容”(cultural inclusion)的精神(Clyne;2005)。将过去作为“外语”的汉语转换成作为澳大利亚的“社区语言”的汉语,这不仅仅表明汉语在澳大利亚政治和社会地位的变化,同时也表明一种文化认同的转变,即,将过去作为异国文化的汉语文化,转变为澳大利亚的少数民族文化。这样,澳大利亚的汉语就成了“澳大利亚人”(华人和懂汉语的非华人)表达他们的思想、观点的一种语言。它体现的是澳大利亚汉语文化,是以汉语表达对澳大利亚文化和政治的认同。从“国际汉语”概念的角度来看待语言和文化的关系,有助于我们建立起一种多元、多中心、多语的思维方式,充分认识语言与文化之间存在的复杂关系。

第四,从语言学角度上讲,“本土汉语”基本上是以母语为汉语的人在中国语境下的语言和文化交流。以“本土汉语”为基础的“汉语国际教育”理念基本上也是汉语为母语的人与汉语为非母语的人之间的交流。而从“国际汉语”概念的角度来看,汉语是不同社会、政治、语言、文化语境下,特定人群沟通、交流的工具。它的使用者既包括中国人,也包括使用汉语的海外华人和非华人群体;既包括了以母语为汉语的人,也包括了汉语为第二语言的人;既包括了汉语单语人,也包括了双语人甚至多语人。每一种人在使用汉语时,都会受自己母语、政治与文化认同、价值观念的影响,从而出现多种多样的语言表达方式。就是在中国,由于市场经济导致人员流动,在许多城市,尤其是沿海大城市里面,也出现了越来越多的、来自中国各地的、说各种方言的“移民”(如,所谓“北漂”一族,“新上海人”等)。他们在用普通话交流时,难免会带有地方口音、难免出现因区域文化之间的差异而产生的隔阂。在一些大型的国际机场里,英语往往是通用语言,而来自世界各地的人在用英语表达时,也往往会带有自己的母语表达的特点和从本土文化角度产生的对事物的理解。这里显示的不仅仅是简单的方言对通用语言的影响、母语对第二语言的影响,以及说话者本身思想、观念对交流的影响,同时还有说话者当时所处环境的语言习惯和表达方式、谈话内容、交流场合的社会规范等因素。也就是Kramsch所谓的“discourse accent”(Kramsch,1998)。在一个多语的世界里,如何看待各种语言之间的相互影响?如何认识汉语在不同的语言、文化和社会语境下的使用?“本土汉语”与“海外汉语”之间的交流、“海外汉语”之间的交流是如何进行的?各自有什么特点?从“国际汉语”概念的角度来研究,将会加深我们对问题的看法。

五 对建立“国际汉语”概念的几点思考从2005年澳大利亚高校中文教师学会的年会上初次提出“国际汉语”这一概念后,它已经从单纯强调中国学生在海外留学期间继续汉语学习的必要,发展到后来以全球角度,从政治、社会、文化等多个角度审视世界范围内的汉语和汉语教学。2009年8月澳大利亚高校中文教师学会和澳大利亚Monash大学中文系组织召开了“国际汉语研讨会”,会议期间,澳、日、韩、新、越五国学者决定发起(韩国代表缺席)并策划成立“亚太国际汉语教学学会”。该学会从2009年在日本大阪大学成立并召开第一届年会起,至今(2013年)已成功组织了五次年会,数百名来自世界各地的汉语研究者和教师参加了会议。以澳大利亚学者为首,学会编辑出版了两本讨论国际汉语教学的论文集:《全球语境下的汉语教学》(洪历建,2011)和《全球语境下海外高校的汉语教学》(洪历建,2012)。全世界八个国家/地区的几十位学者为两本论文集撰稿,包括澳大利亚著名社会语言学家Michael Clyne教授。(Clyne,2011)。但是,无论国内、国外,目前对“国际汉语”概念的研究仍然不能令人满意。

以上的论述表明,“国际汉语”的概念和传统的“汉语”概念及各类汉语教学概念有着许多不同之处。它是以全球化的、多元、多中心的视角研究汉语在世界各国的地位、使用情况和发展方向,并以此为基础,研究世界各国的汉语教学。它不是仅仅把汉语作为一种不同国家的语言来研究,其重点在于探讨全球化时代汉语在国际和世界各国的政治、社会和教育地位。只有清醒地认识到汉语的这种地位,才有可能认清中国在全球汉语教育中担任的角色,制定出正确的国际汉语的教育和发展策略。

首先,笔者认为,国际语言学界在有关语言权利、语言政策、语言与文化的关系、双语和双语教育以及语言国际化方面进行了长期的研究,产生了许多出色的学者和成熟的理论。可惜的是,在涉及汉语的国际化方面的研究依然非常薄弱。一方面是因为国外研究者对汉语不甚了解,因而难以将自己的理论引申到国际汉语的研究领域;另一方面则是国内学者对国际语言学界的相关理论了解不够,从而也难以借用国外的一些理论框架来分析汉语的国际化。就笔者看来,国内对外汉语研究界的重点似乎仍然局限于对语言本体的研究。这种研究无法将对外汉语教学研究与传统的汉语研究分别开来,因而使对外汉语理论和教学研究常常成为传统汉语研究的附属部分。以笔者之见,语言之所以重要,首先是它的政治属性、社会属性和文化属性。中国两千多年历史上,曾经有过三次重大的“语言革命”。第一次是秦始皇的“书同文”。这大概是世界历史上第一个政府制定的语言政策。而汉字的统一是中华民族能作为一种文明延续千年的基本因素,避免了中国成为欧洲。第二次“语言革命”是五四运动提倡的“白话文”运动,它改变了汉语的文、言分离的状况,统一了文字与语言。第三次是建国初期的语言文字改革三大运动,即:普通话、简体字和汉语拼音的推广和应用。它的意义不仅在于使汉语成为现代语言,使中国各民族有了通用语言文字,更重要的是,它使中国各方言区之间的交流方便易行。否则,上海人去北京,广东人去四川,都得带翻译。所以,从历史上看,语言首先是政治。语言政策影响的是一个国家、一个民族上百年、上千年的发展大计。作为一个语言学家,首先应该关心语言的政治属性和社会属性。从全球的角度看,汉语进入世界各国的历史已有数百年,海外汉语教学的历史也差不多同样悠久。尽管到目前为止,汉语在许多国家仍然是少数民族语言,但中国在全球政治、军事、经济、贸易、文化和教育领域影响力的日益增长,使汉语的作用已经超出了仅仅是其他国家的社区语言这样一种状况,而逐渐成为一种重要的国际性语言。今天汉语的国际化出现强劲势头,也许我们可以把它看成是汉语历史发展的新的里程碑。而这种新的发展所借助的,是中国国家实力的强劲发展。如果把汉语的国际化看成是国家软实力发展的重要手段,就不能不对语言的政治功能进行重点研究。而在这方面,理论研究与实际需求的距离还很大。“国际汉语”概念的提倡,就是希望能从政治和社会的角度去看待汉语在国际事务中的作用。

其次,当汉语成为一种国际性语言之后,汉语的使用和教育已经无法用传统概念去囊括了。走出国门的汉语就像嫁出去的女儿,她不仅仅是“婆家”的人,同时也要接受“婆家”的文化,还要为新的家庭带来新的文化成分。这种“联姻”的结果产生了两种语言、文化的“混血儿”。这个“混血儿”既不完全是“婆家”的血统,也不完全是“娘家”的血统,而是一个新的、独立的个体。那么,不同语言、文化和社会环境下的汉语属于什么性质?不同国家的汉语有什么特点?汉语如何与其他语言、文化交流?各国汉语教学有什么特点?针对双语人的汉语教学应该如何进行?所有的这些问题,都是汉语国际化过程中亟需解决的理论和实践问题。“国际汉语”概念的建立,正是在海外汉语教学的研究中引入国际语言学界的理论框架,建立一种新的、全球化语境下的汉语概念,使我们能够正确认识世界各国汉语的本质和它们之间的政治、文化和语言学关系,从而使海外汉语教学建立在坚实的理论基础上,实现可持续发展。

第三,汉字在历史上曾经是一种“国际”文字,广泛应用于中国的周边国家,如朝鲜、韩国和越南。直到今天,我们仍然可以在这些国家看到当年汉字被广泛使用的历史遗迹。汉字在古代的“国际化”,对形成东亚文明圈起到了不可替代的重要作用。而汉字的国际化,也就使汉字不能被简单地看成是中国的文字。正像英语被国际化之后,就不能把它简单地看成是英国一国的语言一样。汉字在东亚国际化的过程,不仅仅伴随中国文明在东亚的国际化,同时也伴随汉字和中国文明在这些国家的本土化。正是由于汉字和中国文明的国际化和本土化的相互作用,尤其是本土化,或者借用政治学上的一个概念“去中国化”的作用,才使汉字和中国文明具备了在中国本土以外继续存在和发展的强大生命力。老子说过:“将欲取之,必固予之”。这句富有哲学意义的话不仅可以用在政治和军事战略上,对于我们认识一种语言和文化的跨国交流,也是富有启迪意义的。当“我的也是你的”,“你的也就成了我的”时,当“我者”(Us)和“他者”(Others)之间的距离缩小之后,语言与文化之间的交流障碍自然会少了许多。至少在东亚地区,汉字的传播具有世界其他地区所没有的优势。今天的国际格局固然与历史不同,但在探讨汉语和中国文明国际化的路线图方面,历史给我们的启迪更为深刻。笔者认为,汉语在今天世界的国际化过程,应该避免走英语国际化的老路,不能靠殖民统治和文化、技术输出来实现。汉语的国际化过程,不仅仅是汉语和中国文化向外传播的过程,同时也是汉语在其他国家本土化的过程,是汉语向其他语言和文化学习的过程。从这个意义上讲,孔子学院不是汉语国际传播中心,而是国际汉语交流中心。对于中国来说,它应该是一个学习、了解和融入其他文化的中心。

总之,“国际汉语”中的“国际”表明了汉语的全球性、多样性;其中的“汉语”表明了各国汉语之间的共同性。“用同一种语言说着不同的话”(One language, many voices),这就是“国际汉语”的主要特点和功能。

陈晓锦、张双庆(主编)(2009), 《首届海外汉语方言国际研讨会论文集》, 暨南大学出版社, 广州。 |

洪历建(2012), 从国际汉语的角度审视澳大利亚高校的翻译课程; 洪历建(主编), 《全球语境下的海外高校的汉语教学》, 学林出版社, 上海, 97—98页。 |

洪历建(主编)(2011), 《全球语境下的汉语教学》, 学林出版社, 上海。 |

洪历建(主编)(2012), 《全球语境下海外高校汉语教学》, 学林出版社, 上海。 |

吴春相(2012), "大华语"和"国际汉语"的理念与思考; 洪历建(主编), 《全球语境下海外高校汉语教学》, 学林出版社, 上海, 294—307页。 |

许嘉璐说中国对外汉语教学需要革命(2008)。http://news.163.com/08/1022/00/4OQMHLRF000120GU.html

|

张红玲, 2007, 《跨文化外语教学》, 上海: 上海外语教育出版社。 |

Baker, C.(2003), Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, UK.中文翻译来自翁燕珩等译(2008), 《双语与双语教育概论》, 中央民族大学出版社, 北京。 |

Clyne, M. & Kipp, S.(1999), Pluricentric Languages in an Immigrant Context, Spanish, Arabic and Chinese, Walter Guyter, Berlin.

|

Clyne, M., 2005, Australia's Language Potential, Sydney: University of New South Wales Press.

|

Clyne, M.(2011), The Role of Chinese Language in Multilingual Australia, in洪历建(主编), 《全球语境下的汉语教学》, 学林出版社, 上海, 3—11页。 |

Crystal, D., English as a Global Language, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

Cummins, J.(1976), The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of research findings and explanatory hypotheses. Working Papers on Bilingualism 9, 1—43.转引自中文版Baker《双语与双语教育概论》(见上), Bibliography, p.20.

|

Holliday, A., 2005, Struggle to Teach English as an International Language, Oxford, UK: Oxford University Press.

|

Kipp, S., Clyne, M. & Pauwels, A.(1995), Immigration and Australia's Language Resources, Australian Government Publishing Service, Canberra.

|

Kramsch, C., 1993, Context and Culture in Language Teaching, Oxford, UK: Oxford University Press.

|

Kramsch, C., 1998, Language and Culture, Oxford, UK: Oxford University Press.

|

Liddicoat, A., Papademetre, L., Scarino, A., Kohler, M.(2003), Report on Intercultural Language Learning, for Australian Government, Department of Education, Science and Training, http://www1.curriculum.edu.au/nalsas/pdf/intercultural.pdf

|

Lo Bianco, J.(1987), National Policy on Languages, Australian Government Publishing Service, Canberra.

|

Peal, E & Lambert, W.E.(1962), The relationship of Bilingualism to intelligence, Psychological Monographs, 76(27), 1—23.转引自中文版Baker《双语与双语教育概论》(见上), bibliography, p.39.

|

Reserve Bank of Australia(2008), Australia's Exports of Education Services, www.rba.gov.au/publications/bulletin/2008/jun/2.html.

|

Risager, K.(2006), Language and Culture: Global Flows and Local Complexity(Multilingual Matters Ltd., Clevedon, UK.

|

Robert, Phillipson, 1992, Linguistic Imperialism, Oxford, UK: Oxford University Press.

|

Simon Marginson: The 2007 edition of Education at a Glance: Where does Australia sit in the OECD Comparison? http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/marginson_docs/MarginsonOECDpaper151007.pdf.

|

UNESCO, The Oslo Recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities, www.unesco.org/most/ln2pol7.htm,

|

UN, International Mother Language Day, www.un.org/en/events/motherlanguageday/;

|

Vivid Cook(2003), Effect of the Second Language on the First, Multilingual Matters Ltd., UK.

|

Wikipedia, List of languages by total number of speakers, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_total_number_of_speakers.

|