吕思勉与陈寅恪、陈垣、钱穆一起,被海外史家严耕望称为“现代史学四大家”,其《白话本国史》一书,是我国第一部以白话文写成的中国通史,在中国史学史和教育史上具有重要地位。但此书出版十二年后,竟遭到国民政府的查禁,并引发了一场学术讼案,随后围绕此案的话题又风波不断。有关于此,前人尚无专文研讨,部分著作虽有相关内容提及,但多是概要性的介绍,不仅在具体史实的论述上仍较为粗略,而且缺乏对这场学术官司(以下称吕案)的完整性考察及认识①。有鉴于此,笔者通过挖掘新的文献资料,希望对吕案的经过及其后续事件进行详细梳理,并对其中的关键问题展开分析,进而尝试做出较为深入的解读,以就教于方家。

一 《白话本国史》的查禁及相关背景《白话本国史》于1923年9月由商务印书馆出版,共分为4册,约60万字,上起远古时代,下至民国十一年。此书为吕思勉任教于当时的沈阳高师期间写成,出版时书名上方题有“自修适用”字样,说明了该书的出版意图和使用对象。该书出版后长期被用作大学教本和青年自修读物,并不断再版重印,成为上世纪二三十年代发行量最大的一部中国通史②。

然而就是这样一部书,在其出版十二年后的1935年3月,忽然遭到南京市政府的查禁,原因是该书第三编之《南宋和金朝的和战》一节认为:“宋金和议”在当时本是不可避免之事,岳飞等“将骄卒惰”,南宋朝廷的权力有限,难以节制,而秦桧始终坚持和议,是“有识力肯负责任之处”,将岳飞与韩世忠的兵柄解除,则是“手段过人之处”,而“后世的人,却把他唾骂到如此,中国的学术界,真堪浩叹了”③。另外,对于岳飞的战绩,作者也持怀疑态度,以为:“岳飞只郾城打了一个胜战,郾城以外的战绩,都是莫须有的。”①对此,南京市政府在禁令公告中认为:

|

按武穆之精忠,与秦桧之奸邪,早为千秋定论。该书上述各节,摭拾浮词,妄陈瞽说,于武穆极丑诋之能,于秦桧尽推崇之致,是何居心,殊可不解。际此国势衰弱,外侮凭陵,凡所以鼓励精忠报国之精神,激扬不屈不饶之意志,在学术界方当交相劝勉,一致努力。乃该书持论,竞大反常理,影响所及,何堪设想。②

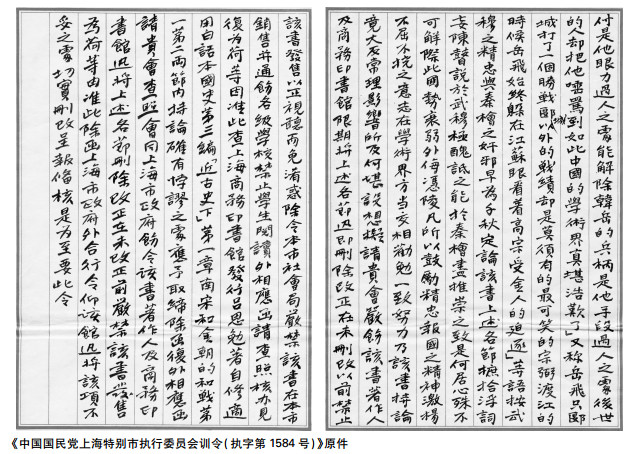

此外,南京市政府在发布公告的同时,还函请国民党中央宣传委员会,要求严饬该书著作人,令商务印书馆迅即改正,在未删改以前,严禁该书在本市销售,并通饬各级学校,禁止学生阅读,以正视听③。中宣委随即向上海特别市执行委员会和教育部转发了该项禁令。不久,上海执委会即发布训令,谓该书“持论确有悖谬之处,应予取缔”,并要求著作人及商务印书馆立即删改该书,未改正前严禁该书发售④。

从教育部后来对外公布的通令中,可知商务印书馆已将《白话本国史》第三编“被指之持论悖谬之处”完全改正重印,教育部鉴定后认为:“当以各处既经改正,是原来查禁之标的已不存在,自可免于置议。”同时,原本和改正本亦被呈送中宣委复审,中宣委遂批饬商务印书馆:“如各地分馆仍有未改正本,务须即日一律收回,不得销售”。至此,教育部给出了两方面指示:一方面,出版社既然已遵令将该书“持论悖谬之处”改正,自应准予发售;另一方面,为杜绝“流弊”,该书旧本仍须禁止学生阅读①。

|

《白话本国史》从出版至其遭到查禁时隔十二年之久,从当时的审查制度来看,该书正式出版前已接受图书审查部门的层层审核,之后作为教科书使用时,也已经过教育部备案。另外,该书被查禁之前,特别是“九·一八”后,社会上曾有言论对吕著“宋金和战”的内容表示不满,商务印书馆对这部分文字做出了修改和删节,并作为国难后的修订版继续发行②。然而为何此时仍会遭到国民政府的查禁呢?原因之一是与其部分内容被指不合时宜有关。由于该书最早出版时国民党尚未北伐,还处于北洋政府的统治下,当时中国政局四分五裂,军阀割据严重,各种势力互相争斗,但尚未发生外敌侵犯,故当时中国所遇到的问题主要集中在国内。而吕思勉在写作《白话本国史》时,对于历史上“宋金和战”或“秦岳功过”问题的看法,不能不说会受到现实的影响,在行文中暗示了清季民初以来军阀危害,但这毕竟还只是本着学术研究的看法,尚不至于触动当时中国社会的政治神经。然而,到了1930年代初以后,国民党南京政府在形式上建立了全国性政权,日本军国势力亦加紧侵略中国的步伐。特别是1931年“九·一八”事变后东北沦陷,更是让中国所面临的危机由对内转向了对外。1935年时,日本又逐步侵入华北地区,民族存亡便成了中国各种政治势力共同面对的问题。从南京市政府对《白话本国史》的查禁来看,也正是以涉及民族危亡为理由,即公告中所指“际此国势衰弱,外侮凭陵”的时局背景。显然《白话本国史》有关“宋金和战”及“贬岳称秦”的观点,无疑是一个天大的“罪名”了。

事实上,在“九·一八”事变之后,有不少知识分子喜欢借历史上南宋抗金的故事,来表达对时局的担忧和对国民党消极御侮的不满。例如1932年又发生了日军进攻上海的“一·二八”事变,当时思想学术界的许多著名人物,都借南宋抗金事例来批评国民党中央政府的消极抵抗政策。陈寅恪、吴宓等公开致电国民政府,称今日之事,“不用岳飞,即用秦桧。若用秦桧,则请斩蔡廷锴以谢日本,万忽阳战阴和,以欺国人”③。王造时甚至将国民政府比作通敌卖国的秦桧,指其只知对内,不知对外④。与此同时,《清华周刊》发表了一篇署名“西杰”的文章,将吕思勉“贬岳称秦”的观点称为“新秦桧论”,借此讽刺国民政府的消极抵抗态度⑤。受当时思想界的影响,一些青年学子还将南宋抗金人物作为研究方向,例如当时考入北大史学系的邓广铭,就由此开始了自己的学术事业。

除上述民族情绪的影响外,国民政府的党化政策也是吕著被查禁的一大因素。1927年,南京国民政府成立后,便积极推行“党化教育”,同年教育行政委员会通过了《国民政府教育方针草案》,该草案规定:“应赶促审查和编著教科用的图书,使与党义及教育宗旨适合”①。后更明确教科书应:“以不背本党的主义、党纲及精神,并适合教育目的、学科程度及教科体裁者为合格”②。以当时的中学历史教育为例,初中的历史课程标准要求历史教科书应“研求中国民族之演进;特别说明其历史上之光荣,及近代所受列强侵略之经过与其原因,以激发学生民族复兴之思想,且培养其自信自觉发扬光大之精神。”③高中的历史课标还特别强调,历史教学要“阐发三民主义之历史的根源”④。按照这样的标准,吕氏“贬岳称秦”的观点自然是不能激发学生的民族自强精神,甚至与党化教育的宗旨相忤逆。作为教科书,传播广泛,发行量巨大,带来的影响更非普通学术书籍可及,故国民政府对吕书的审查自然也就更加严格了。

此外,还有一个不可忽视的原因,那就是“九·一八”事变后,“岳飞”在官方语言中具有特殊的含义。蒋介石曾以岳飞自况,借以批评国内的异己力量,认为“岳飞之厄于金人,并非岳飞战斗能力薄弱,实在是见忌于当时在后方的奸人秦桧,以致功败垂成”,“我们要以无数的无名岳武穆,来造成一个中华民国的岳武穆”⑤。显然,蒋介石是要众人以他为中心,来成就他这个“岳武穆”,而吕思勉对岳飞“将骄卒惰”的批评,无疑是有所犯忌。1934年,国民政府号召开展“新生活运动”,岳飞以其忠君爱国的形象,成为政府宣传的典型。1935年3月至4月间,河南等地举行了由官方主导的盛大的纪念岳飞活动,《中央日报》对此进行了详细跟踪报道,并表彰岳飞忠君爱国,有平民精神,是“新生活”运动的典型代表,甚至将岳飞称为“中华民族的伟人”及“革命军人的模范”⑥。在这种政治话语的主导下,吕思勉的《白话本国史》也就很难逃脱被查禁的命运了。

二 《白话本国史》讼案始末在查禁《白话本国史》的训令发出后,1935年3月12日,南京《朝报》主笔赵超构发表了《从秦桧说起》一文,为吕思勉鸣不平。他从学术研究的独立性出发,强调不当以学术联系政治,称南京市政府所谓“贬岳称秦”危害国民思想的言论,失之于“过分的崇信精忠说岳传”,而现在国势不能与南宋相提并论,“岳飞之主战论当然易于哗众媚俗,秦桧之有勇气主张宋金提携,打开宋金间之僵局,其忍辱负重的精神,即在目前看来,也未可厚非。作史者不说岳飞唱高调,偏说秦桧是汉奸,难怪吕思勉不服气。”⑦

文章发表后不久,南京《救国日报》主编龚德柏即兴师问罪,发表社论《汉奸世界》,称当局近来对日委曲求全,吕著《白话本国史》乃“希图迎合意旨”,赵超构主笔的《朝报》也与之同流合污⑧。随后,3月20日和21日,赵超构在《朝报》发表连载文章《辟某报之汉奸论》以作回应。赵文在批评龚文有污蔑意图的同时,还阐述了学术自由和社会责任的关系。他说:

一个治学者(尤其是史学家)应有的自由,和他的责任,社会上是把他分析得非常清楚的,为秦桧作曲解者,在吕思勉以前,早已有之,虽不能免于责难,然其应负的责任,也自有相当的分际,从来没有人拿汉奸一类的太苛刻的恶名硬加在一名纯粹著书人的身上的。⑨

实际上,龚文认为吕思勉是汉奸,是误以为其著作在1923年初版时,是大骂秦桧的,而到了1934年再版时,于“岳飞与秦桧功罪一段,完全篡改,大反前说”,是谄媚当局,支持不抵抗政策①。显然,龚氏是未察原著的,这一点也正被赵超构指出。赵氏以该书1926年和1934年两版为据,就此澄清道:“民国十五年出版的,即已骂岳飞为军阀,为秦桧呼冤,称许秦桧之主和了,而民国二十三年八月这一版,却正反是把以上各点删去。”而龚文“凡引证‘初版’处,恰正是民国二十三年‘改版’后的原文,而所谓‘改版’各条,反而是‘初版’的原文” ②。赵氏还对两版相关内容做了详细比对,指出龚氏的批评实为张冠李戴。

然而,龚德柏并不相信赵氏所引这两版书的真实性,不惜在《救国日报》上重金求购国难后《白话本国史》的第一次修订版③。3月24日,他拿出吕书民国二十二年版,特别指出其中诋岳称秦的语句,以此作为“九·一八”事变后吕思勉谄媚当局的“铁证”,并认为赵氏“所以确认二十三年版吕书无诋岳称秦处”,大概因为其“所有之吕书系以二十三年版之第三册与二十二年版之第四册所拼凑而成”④。

赵超构随即对龚氏自述的求书经过提出质疑。龚氏自称:“首得方涉蟾君送来‘二十二年版’之吕书,彼当时为之骇异,以其中并未诋岳称秦,而反系大骂秦桧也”,但赵氏对此指出,方书在送来时,“所附函件,反有‘吕某此著太无伦类请君驳斥’之语,岂大骂秦桧,反激起方君之怒气乎?龚德柏举证之前言不对后语,其用心更昭然若揭也” ⑤。显然在赵超构看来,龚氏自述的求书经过是刻意作伪的。但龚氏并没有就此罢休,1935年5月,他以吕著中“宋金和议”的观点为由,以犯外患罪和出版法,将出版方商务印书馆、著作人吕思勉,以及《朝报》经理王公弢、主笔赵超构等,告上江苏高等法院。

根据当时的审案程序的规定,此案需分庭审理。1935年4月13日,江苏高等法院首先对“外患罪”方面做出判决,判决结果指出吕著“不过一种史评就古代人之臧否加以论列,其以现代事实推想古代事实之说,系与研究历史之结果与见解而发,既无通谋外国,危害民国独立与领土完整之事实,既不构成刑法第一百零八条之罪。”⑥决定对吕思勉、王公弢、赵超构等人不予起诉。其后是对是否违犯“出版法”的判决。一个月后,吕思勉赴南京听候宣判,商务印书馆也作为被告出庭。5月13日,判决结果出来,吕思勉、赵超构等人再次被判无罪。在这份判决书中,清楚写明了《白话本国史》1935年的发行经过,指出因国内情势的变化,商务印书馆遂于1935年2、3月间,将从前版本收回,将原书“宋金和议”一节抽出,复插入修改后的文字,重新装订出售,是为“本年”第一次修改。南京政府禁令发出后,商务印书馆又于本年4月作了第二次修改。但由于市面上的流通量很大,不可能将所有书全部召回,因此,市场上也同时存在着许多从前未修改的版本。而龚德柏拿到的两本书恰是民国十二年修订后的版本和民国二十二年的未修订版,由此他认定吕思勉在1933年“一·二八”事变后趋时卖国。该判决书还特别说明吕书持论“虽未适当,要皆在我国东北之地未失以前,与现在情形不同,自非别有作用,既系个人研究历史之评论与见解,以法律言,即非破坏我国三民主义,损害国家利益,妨害善良风俗,不构成出版法第十九条第三十五条之罪。”⑦随后,龚氏对判决结果不服,再次告到江苏高等法院,不久江苏高院即做出终审判决,以龚氏作为告发人无再议权力为由,驳回了其请求,维持原判⑧。

在此有必要指出,在《白话本国史》的修改版删去了原版有关“将骄卒惰”的批评,并将有关郾城大捷的评价,由原来归于金兵的“轻敌”和岳军的“侥幸”,转而改为肯定宋朝的胜利,且对秦桧坚持议和及杀岳飞之事提出了批评①。还删去了原版个人色彩浓厚的评论性语言,而只是罗列正史中所载的一些史实。但在1944年出版的吕著《中国通史》中,作者仍然坚持了原来的观点②。由此看来,此次《白话本国史》的修改很可能只是商务印书馆的行为,吕思勉本人并不认同。

从当时的社会舆情来说,龚德柏诋吕思勉观点妨害民风流俗的言论,很能代表当时许多人的看法。例如,在南京市政府禁令发出不久,上海的《新闻报》就专门发表文章支持,称:“精忠报国的岳武穆,遗臭万年的秦桧,一为举世所敬仰崇拜,一为万古所唾弃诟骂”,而吕著“颇有矫奇立异之说”,“持论大反常理”,“实属匪夷所思,这不能不说是有害于民族性的一回事”③。

三 由《白话本国史》讼案引发的学界讨论实际上,从20世纪30年代初至40年代中期抗战结束,岳飞的形象始终出现在民众救国的口号中,萦绕在艺术家的舞台上,活跃在小说家的笔下,以及学者们的著述里。虽然《白话本国史》讼案早已结案多年,但社会舆论却每每因现实问题,不时会借岳飞与秦桧的故事来表达某种情绪,吕著中的观点也就少不了会成为话题的焦点,可见,学术研究难以摆脱现实的影响,而吕案最终带来的问题是,学术研究可以表达不同的观点,但若与现实需要相悖时,是否允许这样的观点存在?显然,从吕著的查禁和删改来看,当时的政府部门是更习惯用行政手段加以否定的,但在思想学术界就是一个尚未辨明清楚的话题,故在面对历史与现实的关系时,人们表达观点的立场就显得较为复杂。

首先,对吕思勉观点持批评意见的人,其理由和目的主要集中在两个方面:

一是强调塑造民族意识的重要性和培养青年爱国的现实需要。如1935年,时任北平师范大学教授的熊梦飞,便认为历史教学应以“陶铸民族精神,训练公民道德为任务”,而吕著对民族英雄的事迹“或略而不述,或述而不详,或详而不加宣扬,反加曲解”,不但“于教育政策上所赋予的使命既未能负荷”,于历史学科所具有的本分,“也不能做到好处”④。熊氏后来又曾再次发文,批评吕氏未能发挥民族观念,甚至认为,青年判断力缺乏,“读了这种史书,不知不觉会发生媚外心理”⑤。同年,《大学新闻周报》上还发表了一篇《邓之诚也非难“岳飞”》的文章,作者将对吕氏的批评,更延及与吕氏观点相近的另一位史学家邓之诚,认为岳飞不该被非难,而应该被信仰,“至少可以使中国人的脑中有理想的人格,足资楷模,若果我们一定要说一般所公认的英雄都是坏蛋,这对于历史上并没有什么了不起的贡献,反之,只证明了他民族意识的薄弱”⑥。

换言之,岳飞是否真的“忠君爱国”已并不重要,重要的是将其视为理想人格的化身,以增强民族意识和寄托自身信仰。1940年时任教育部长的陈立夫就曾强调:“历史方法,故应求真,但教史之时,应时重民族光荣与模范人物。”⑦显然,熊氏此类观点更符合国民政府教育部门的需要,而在历史研究与现实需要之间,吕著的有关内容自然就被认为达不到这种教育目标。在此需特别指出的是,在吕著遭到批评和被查禁之后,邓著《中华二千年史》于1935年6月再版时,也被删去了相关内容⑧。

二是认为在国家生死存亡之时,厌战主和有悖国民反击侵略和保家卫国的诉求。如1935年《现代出版界》发表了署名“亚狐”的文章,将吕氏的观点称为“中国学术界的奇特言论”,他在谈到吕氏对秦桧的评价时,认为吕氏出于同情宋高宗与秦桧等为保住统治地位而议和,所以才拥护秦桧卖国的,坚称岳飞“虽不是为何了不起的民族英雄,但他那抗金的主张总是不错的”①。

其次,赞成吕氏观点或持与吕氏相同观点的人,其理由及目的也体现了两方面的诉求:

一是基于对学术独立性及思想自由的理解与尊重。当时胡适也持与吕思勉相近的观点。他在《南宋初年的军费》一文中论道:“宋高宗与秦桧主张合议,确有不得已的苦衷。……秦桧有大功而世人唾骂他至于今日,真是冤枉。”②郑振铎也认为民国以后,历史上的沉冤,颇为之昭雪不少,以秦桧为例,“近人偶有一种言论,以为桧的主和,实不得已,不能说是他的罪,也许反是他的功。这个议论,新奇可喜,足雪千年来的一个大冤狱”③。后来赵超构对吕思勉的声援及其对龚德柏的批评,也是基于坚持学术独立的立场,他更强调尊重史实证据和纯粹的学术精神,并呼吁应宽容地对待学者的学术观点④。除赵氏外,历史学者牟润孙的看法,或许在相反立场上也能体现这种精神,牟氏虽不赞同吕氏的观点,但并未对其著作提出更多的批评,仅在技术层面上认为该书“伪误有为常人所不应有者”⑤。而事实上,即便在吕案的判决中,法官也一再强调吕著的观点仅系个人研究历史的评论与见解,并无妨害善良风俗之处。

二是基于历史教育及某种现实立场的另一种考量。例如1940年5月《中华日报》针对前述教育部长陈立夫的讲话,发表社论说:

前几年吕思勉先生就南宋与金国战争期中的史实,加以探讨,发而为岳飞是军阀,秦桧是政治家的新论,本是任何一个研讨过南宋全部史料的历史学者都深为赞同的见解。但是,吕先生受到攻击,因为精忠说岳,是另一种说法⑩。

该社论还进而针对当时不尊重史实的历史教育提出批评,认为“历史是人民对于民族已过去的全部正确认识”,而抗战以来,历史更经过曲解,过于强调光荣而忽略失败,其结果只会“使国民建树起一种不正确的夸大狂”,不仅对过去不能正确理解,即便“对于中国民族现在以及将来在世界中的地位,亦不能有确当的估价”,因此“这根本不是建设国家的正确历史教育”⑥。

另外,在一些为吕思勉公开辩护的学者中,成本俊与周作人的文章是颇耐人寻味的,也体现了自身现实的主张。成氏在1934年发表《秦桧对金主和与南宋大局的关系》一文,认为秦桧“在历史上是一个冤沉海底的人物”,文中内容大段抄袭吕书《南宋和金朝的和战》一章。他评价秦桧:“是深知敌我虚实的人”,对金主和是“攘外必先安内”之策,“是很稳健的立国大计,而且也是南宋此时唯一的出路”⑦。文章末尾他言明此文创作的主旨“不仅在表彰秦桧个人的功绩,纠正历史上的错误,而且是认识一个有意义的教训。甚望读者注意及之!”不难看出此处“有意义的教训”实际上是为国民政府“攘外必先安内”的消极抗战政策做辩护。周作人在南京市政府发布禁令不久,即发表了《岳飞与秦桧》一文,认为吕思勉“贬岳称秦”的观点确有些“矫奇立异”,但“意思却并不全错”⑧。不久,他又再次撰文表达了对时势的感慨,认为以南宋当时的国势而言,虽战无益,然而等议和成了,避难的人也回来了,人们却又转而崇拜主战者,于是“称岳飞而痛骂秦桧,称翁同龢刘永福而痛骂李鸿章,皆是也”⑨。此后,周氏更是认为秦桧的主和能保得南宋半壁江山,总比刘豫和张邦昌做金人的傀儡皇帝为佳,而“吕思勉之徒的言论,虽然未必就能救命,也总可放出一点毒气,不为无益”,又说“和比战难,战败仍不失为民族英雄,和成则是万世罪人,故主和实在更需要有政治的定见与道德的毅力也”①。从周氏后来的亲日取向和政途选择来看,这番表达不免让人感到此公有直述衷肠的意味,或可反映其在全面抗战到来之前的心路。

四 余论事实上,在20世纪上半期,因历史著作引发的讼案,吕案并非孤例,另一位史学大师顾颉刚亦曾遭遇类似的经历。顾氏在1920年代曾编写过一部《现代初中本国史教科书》,从当时疑古的角度,把代表上古历史的“三皇五帝”列入传说时代。这对今天稍具历史常识的人来说,都不再会认为是一件奇怪的事,但当时却让很多人难以接受,尤其引起了一些政府官员的不满。1929年,担任过山东教育厅长的一位官员对该书提出了弹劾,终使国民政府以“动摇国本”为名将此书查禁。以至于出版该书的商务印书馆总经理张元济亲赴南京,通过与国民党元老吴稚晖的接洽,最终以免去罚款,禁止该书发售了事②。

如果将吕案与顾案稍作比较,即可发现一个重要问题,即吕书和顾书皆出版于1920年代,为何同样作为教科书,也同样因为历史问题,顾书很快遭人告发,而声名更大的吕书,会到1930年代中期才被人告发呢?这显然还要从两案所涉的历史问题上才能得以理解。顾案所涉及的中心问题是有关“三皇五帝”是否存在的问题,这在当时人们的历史观念中,将牵涉到对中华民族源流的认同问题,这对于肇建不久的民国政府来说,质疑这个问题显然不符合其现实的政治需要。而吕案所涉及的中心话题,即对岳飞和秦桧的认识问题,其牵涉的问题是如何面对外敌的侵犯问题,正如笔者在前文所作的分析,1930年代后由于时局的变化,中国社会所面对的主要问题已经由对内而转向对外,故吕案发生便由此可以得到进一步理解。

此外,吕案这类事件中所指向的历史认识是很值得思考的。以吕案的中心问题,即对岳飞的认识来说,其归根结底既属于历史事实的判定问题,亦属于对历史的评论问题。首先,岳飞作为一个历史人物,其生前的所作所为,是可以通过许多史料的考证而确知的,这基本上属于对史实的判断,故此需要充分的历史证据才能说得清楚。而吕思勉对岳飞的批评,其史实依据是否充分,本可以在学术范围内进一步讨论,然而在当时民族主义高涨的中国,无论党政部门宣导的政治话语环境,还是知识精英主导的思想学术界,人们在史实判断和历史评论之间,更习惯的做法则是对历史的评论并非本着尊重史实的态度,而更多是借助历史,来表达对现实的各种情绪和某种主张。吕案引发的诸多讨论基本上属于这种现象。其实,对于岳飞的评价,历史上也有不少持批评意见的学者,如朱熹、王夫之等人,就批评其不能权衡时势,甚至个人修养方面也欠佳,只是鲜有人否定其抗金功绩。但在官方的政治话语及普通民众的信仰中,“精忠报国”则始终是对岳飞的经典描述。国难当头之际,吕著中批评岳飞而同情秦桧的内容,无异于“冒天下之大不韪”了。人们借吕案话题所发表的诸多讨论,其实早已超出了学术研究的范畴,然而无论是吕著观点的批评者还是支持者,抑或此书的作者吕思勉,在这当中所表现的不同心态及立场是最值得深入思考的。吕思勉作为这场讼案的当事人,终至整个民国时期,几乎没有就针对自己的各种批评做过任何直接回应,直到新中国成立初期,他在一份思想学习的自述总结里,才对这场讼案做了一个简短的回应,他说:“此书在当时,有一部分有参考之价值,今则予说亦多改变矣。此书曾为龚德柏君所讼,谓予诋毁岳飞,乃系危害民国,其实书中仅引《文献通考·兵考》耳。”③由此可见,吕氏作为一位学养深厚的专业史学家,其当时的沉默和后来的这种回应,始终体现着对现实问题的谨慎,以及对学术问题的严肃态度。