作为“方法”的口述史主要关注普通人对历史事件的经历与记忆,从而揭示其事件背后的社会意义。①在沪日本人是构成在沪外国人的重要群体之一,并且从近代至今有着较长在沪生活的历史。2012年发生的涉日游行事对在沪日本人而言,不仅使个人而且使群体,都受到巨大影响。那么,他们当时如何看待此事件,经历了怎样的生活体验。本文主要探讨在沪日本人对2012年涉日游行的生活体验,尤其是通过口述史方法倾听“默默无闻的声音”,从而阐明他们对该事件的生活体验背后的复杂心态。

一 现代在沪日本人概况对于近代上海日本侨民的整体史研究,学界已经有一定的积累。②然而,较少受到关注的是,就一般的现代在沪日本人个体而言,他们在上海这一座国际城市的空间里是如何生活的,他们对上海的印象如何?他们的“上海体验”又是怎样的呢?①为此,笔者主要采用口述史的方法,关注改革开放至今的现代在沪日本人的生活史。同时,为了区别于近代定居于上海的日本人即上海日侨,本文使用现代在沪日本人旨在强调这是一个在两国间频繁往返的群体。他们从中日两国恢复建交(1972年)、中日和平友好条约(1978年)之后逐渐来到上海。80年代,日本企业开始在上海参与建设大型工厂项目、发展酒店以及零售等行业。到了90年代,伴随着日企纷纷来沪开公司,公司派遣的员工及其家属也来到上海居住,居住地主要为长宁区古北地区与浦东新区。

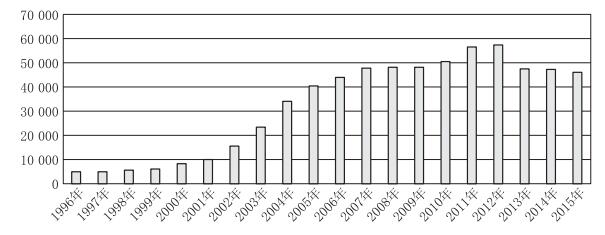

据统计,在沪日本人人口2000年为8370人,后来每年不断增加,到2007年达到47794人,当时上海超过美国纽约市,成为世界城市中日本人最多的城市。此后,虽然受到两国之间政治的影响,在沪日本人有所减少,但是,2010年代也依然有4—5万的日本人在沪生活。②

|

图 1 在沪日本人人口趋势(1996年—2015年)③ |

笔者自2009年起居住在上海,在此期间接触到不少长期居住于上海的日本人,并对他们的“当下的日常生活”产生极大兴趣。在上海,这些日本人组建或经营的有上海日本工商俱乐部、县人会(同乡会)、各类兴趣社团、日文杂志、日式餐厅、日本超市等等,而且这些群体已相对稳定。但是,他们仍然容易受到母国(home country)与所在国(host country)间政治的影响。特别是这几年中日两国关系并不稳定,那么在这种情况下,他们在上海是如何生活的?他们看到了什么?又是怎么想的?

本文以2012年涉日游行为案例,主要探讨在沪日本人对该事件的体验及记忆。本文的关注点并不在于该事件本身,而在于他们对该事件的看法。换言之,即在该事件背后隐藏在沪日本人心中的体验与记忆。

二 在沪日本人与2012年涉日游行 (一) 2012年涉日游行概况2012年9月在中国各地爆发了涉日游行。这次游行发生的主要原因在于日方对钓鱼岛(日文名:尖阁诸岛)的“购岛”、“国有化”等极端行为。由此,少数中国市民在日领馆、日资企业附近聚集进行示威活动,并且出现了打砸行为,如日系车、日式餐厅被砸被烧等等。

涉日游行时,中国媒体上对日方的购岛等行为有大量的特别报道,如“日方不要作出错误的决定”(《文汇报》2012年9月10日版)、“日方不应躲避非法‘购岛’责任”(《新民晚报》2012年9月18日)等,严厉批评并坚决反对日方所采取的措施。而日媒也对这次游行有不少报道,如“中国50多个城市发生涉日示威”(《NHK环球广播网》2012年9月15日版)、“中国涉日游行纵火、抢夺——最大规模扩大五十座城市”(《每日新闻》2012年9月16日版)等等。日媒报道的主要内容是除了在日本使馆、日企工厂以及商场外面的示威活动外,较多的是日系车被掀翻、日系超市商场打破玻璃窗、抢夺商品、纵火焚烧等损失状况。这些行为虽然发生在少数地区,然而这些“刺激性”、“片面性”的报道与画面,给日本民众心中的“中国”和“中国人”形象带来巨大负面影响。

在这样容易“情绪化”的状况下,在中国的日本人和在日本的华人就成为了“弱势群体”。虽然这起事件并非是对他们生命、财产安全造成严重威胁的战争或灾害,但是对这些“弱势群体”来说,也是一种难以忘怀的体验。那么,当时的在沪日本人都经历了怎样的体验?下面即依靠口述史方法来了解他们的生活体验以及在这些生活体验背后的心态。

(二) “默默无闻的声音”——在沪日本人对这次涉日游行的叙述①在该事件发生时,两国媒体报道了示威活动的具体状况及两国间的政治矛盾,专家学者们纷纷讨论该事件背后的原因,但在当时,媒体上几乎没有在华日本人和在日华人的“声音”。当然,媒体报道以事件本身的内容为主,这些“声音”也许不在他们关注的范围内。

在上海的日本使馆和古北社区(日本人主要居住区),也多次发生了涉日游行。日本外务省和使馆在网站发布警讯,呼吁在沪日本人不要接近游行队伍,也不要做出太招摇的举动,以确保自身安全。有的日企不让日本员工外出工作,在沪日本人举办的各种社团活动也被取消等等。也就是说,两国政治上的问题,直接影响到了在沪日本人的日常生活。因此,对在沪日本人而言,不管是对个人还是群体来说,都是一种难以忘怀的体验。

对于事件的记忆,日本学者小关隆指出:“人们从过去发生的无数事件中,基于现在的想象力对特定的事件进行选择、唤起,并通过表象化的操作重新建构的行为。记忆不单纯是过去事件的储藏库,它是记忆主体针对自身所处状况唤起特定的过去事件并赋予意义的主体行为。”②我们无法记住过去发生的所有事情,只能对特定事件进行选择性记忆,而记忆往往又是以现在为起点来唤起过去的事情,它会受到现实生活经历的影响,因此记忆本身具有现实意义。

在此需要特别指出的是,事实上记忆研究的关注点并不在于记忆的真实性,而在于记忆的产生过程以及记忆对特定群体的意义,即“记忆和记忆的主体,即生活在当下现实的人们所属的社会集团的自我认同有着本质的联系。任何人都无法摆脱所属社会集团和其影响,因此,记忆不是一种单纯个人的行为。”①

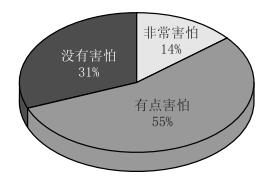

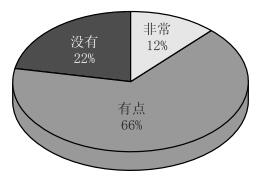

对这次涉日游行,每个在沪日本人都有自己的体验及记忆,这些个体记忆同时也是作为“弱势群体”的在沪日本人的记忆。作为“弱势群体”,他们的声音被有意无意地忽略。笔者仅能从有限的资料中来探寻这种声音。其中有一本名为《在华日本人108人:即便如此我们仍住在中国的理由》(《在中日本人108人のそれでも私たちが中国に住む理由》)的日文书,作者对108位住在上海的日本员工进行了调查并做了详实的数据统计。②如上表 1与2显示,游行发生时七成以上的在沪日本人感到恐惧,同时约有八成的人或多或少感受到一种“反日情绪”。那么具体而言,这些在沪日本人在日常生活中究竟有何体验,又有何感想。为此,笔者访谈了一些在沪日本人。

| 表 1 反日游行时,感觉害怕吗? |

| 表 2 游行发生时,感到中国民众的“反日情绪”吗? |

A女士2011年来到上海,原来在日本小餐厅工作了二十多年。辞职后,她来上海学习汉语,现在在高校学习汉语。她的叙述代表着在沪日本人对这次游行的典型反应。

问:(笔者,以下同)发生了示威活动时,感觉怎么样?

答:那时很恐惧啊。(划线为笔者添加,以下同)在课堂上,语言老师没说什么(没有谈到游行之事),同班的各国留学生很担心我,他们说没事吧等等。我感觉有点高兴,因为在日本无法体验这种“海外世界”(外国人担心与安慰自己等事情),哈哈。那时日本使馆通知了我们,不要坐公交车、尽量避免外出等,日企也放假,在地铁、公交车上几乎看不到日本人。

问:游行发生的那一天,您在做什么?是否有直接影响?

答:跟平时一样去学校上课,跟平时一样回家了,但是晚上不出门了。没有受到直接影响。听说,在日本使馆那边有了影响,但是那时我住在离使馆远点的地方(因此几乎没有受到影响)。

从自称“来自乡下”的A女士眼里,上海是一座“炫酷”城市,通过跟各国留学生和其他在沪日本人间的交流,她享受上海的留学生活。通过日本使馆的通知、各国留学生的提醒,她知道了这次游行的具体情况,并且虽然她不在游行发生的现场,也没受到直接影响,然而“在场”(在游行发生的城市里)感觉到恐惧。这是她的亲身经历,这也是大多数在沪日本人所有的感受(请参见如上表 1)。

2. B先生的叙述——“土著派”的叙述③B先生2001年来到上海,之前在日本从事媒体工作,现在是日语外教。他从2001年开始就住在上海,配偶是上海人,是一位“土著派”的在沪日本人。他主要叙述了上海与日本之间的关系。

问:每周都有游行吗?

答:那只是两三周吧,游行高潮时,每周末都有的,周六周日。

问:您在上海生活,担心“反日情绪”吗?

答:不介意,因为平时完全感觉不到这种情绪,或者说是没有。之前日本在上海不是说没做过坏事,但几乎没有做过大坏事。你看,现在10万人以上的日本人住在上海,因而中国人与日本人之间还是有人际交流的。

他由于长期住在上海,已经适应了当地生活。因此,可以说“感觉不到涉日情绪”是他的真实的生活体验之一。尽管“日本在上海不是说没做过坏事,但几乎没有做过大坏事”并不符合史实(在1932年和1937年分别发生过“一·二八事变”和“八·一三事变”),但是他想要强调的是中日两国、上海和日本之间的交流。据统计,在沪日本人人数大约是5万,再加上游客和短期访问(3个月以内)的日本人,共计有5万以上的日本人在上海,他们平时在工作上、生活上与当地人进行交流。因此,他比较了解在具有“海纳百川”的上海城市里的两国人之间的交流。再者,他对这次游行保持着冷静的态度,跟政治保持一定的距离。这是因为他本人是从初中开始对中国、中国文化感兴趣的“知中派”,并适应了上海的当地生活。

3. C先生的叙述——批评日媒与强调中日友好C先生70年代第一次来上海,最初是日本公司派遣的员工,后来在上海日企工作,现在是一家日企的总经理。他根据亲身经历来叙述这次游行的感受,主要谈到日媒对这次游行的报道和中日两国之间的关系。

问:您在上海有没有感觉到两国政治的微妙变化?

答:在工作层面上,我与中国人之间的关系没什么变化。但是,日本媒体是混蛋,他们那时报道了各种各样的、真真假假的信息。因此,导致日本人渐渐地倾向于“反中”、“嫌中”。

答:有位日本记者给我打了电话,问我“C先生,您的(中国)员工怎样骚动?”我不懂他的意思,“问什么?”他说“贵公司有不少中国员工对吧?”是的,我的公司九成以上是中国员工,他问我,“他们对这件事件说什么?”我说,没说什么呀,跟平时一样,日本客户来我公司,谈生意啊。不过,那位记者不相信我的话,他认为中国发生了骚动,认为我肯定是隐瞒了真相。

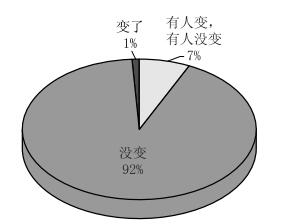

根据C先生的叙述,在上海发生两国间的“敏感”事件,两国人之间的关系跟平时一样,并无多大变化。很多在沪日本人也持有这一看法(请参见图表 3)。

| 表 3 反日游行发生时,熟悉的中国人(朋友、同事、家人以及阿姨等)对您的态度是否变化? |

再者,他严厉批评日媒对这次游行的“带有真假的”报道,并透露了接受在日媒体记者的带有偏见性的询问。

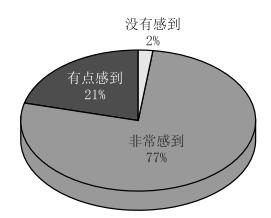

对于这次游行的日媒报道,除了他以外,其他在沪日本人也提出了自己的见解。例如,A女士说:“这次日媒报道很有问题。其实,在日本大家都不知道大连、青岛、上海在哪里,因此(看到日媒的报道后)觉得中国各地都发生了激烈的涉日游行。我在上海很安全啊,不过,没来过中国的人不知道。”据数据显示,九成以上的在沪日本人也认为日媒报道与实际情况之间有差距(请参见图表 4)。

| 表 4 感到日媒报道与实际情况之间的差异吗? |

问:记者认为中国员工骚动,而您把这件事隐藏了?

答:是的。我公司的员工都会说日语,做与日本相关的工作、我公司用的是日本客户的钱以维持运营。中国员工都知道这件事(公司的情况与自己情况)。不仅对我公司的员工,对所有在日企工作的中国员工来说,“涉日游行”是一件非常难过的事情。怎么说呢,我感觉很丢脸,也许他们那时感觉脸上无光。事实不是他们说的那样的,政治是政治。

问:事件发生当天,您跟平时一样工作吗?

答:当然,当然,那时员工没有请假的,大家都在工作,客户也来公司谈生意。现在中国有10万人以上的日本人,对吧。所以,两国之间的关系就是“一衣带水”,从古至今两国是邻国关系,两国要密切地携手发展下去。

值得注意的是,C先生叙述自己的亲身经验同时还关怀着另一个“弱势群体”,即在日企工作的中国员工。面临两国的紧张关系,最容易受影响的就是在对方国家的自国人(在日中国人和在中日本人)。在这个意义上,他们可以说“弱势群体”,也是两国间的“桥梁”。我们要倾听这些“默默无闻”的声音,要了解他们的日常生活及其背后的心意现象。由于长期住在上海,与跟中国员工有着频繁的交流,C先生能理解游行发生时在日企工作的中国员工的心态,并盼望恢复“一衣带水”的中日关系。

4. D女士的叙述——为了中日两国的友好关系D女士2009年来到上海,以前在日本高中任教师,一直对日语教育感兴趣,由此来上海教日语。现在是日语外教。她主要谈到对这次游行的感受以及其对日语系的中国同学们的关心。

问:游行发生的那天,您在干什么?有课吗?

答:那个,我当时不在上海,在苏州。对于该事件,通过各种渠道,有所了解,感到恐惧。听我的日本同事(外教)说,在苏州买水果时,当地人跟他(或她)说“你是日本人吧,你们干这种事情”等等。

通过媒体、传闻等渠道接触这件事件,D女士的第一感受就是恐惧。这是跟其他在沪日本人同样的反应。接下来,她叙述在政治影响下的日语教学与她的中国学生的事情。

问:今后可能会有发生类似事情,如果再次发生,您怎么看待?

答:由于政治影响不得不回国,那我就没办法了。但是,怎么说呢,并不是所有中国人是反日的,也有不少喜欢日本、日语的。

答:对于这件事情,我认为学习日语的中国人也很难受,或很复杂吧。当时我非常担心日语系的同学们的心情,他们是怎么想的?例如,他们在家里,家人谈到这件事时,他们会说什么呢?也许有的同学被问“你为什么学习日语呢?”也许有学生本身也对选择学习日语感觉困惑。不过,那时他们像平时一样学习。

D女士认为,个人无法避免政治影响。但她自己想要继续教授日语。另外,对于涉日游行,她很关心日语系的中国同学们的心情,这种态度是和C先生一样的,因为她在课堂上每天接触中国同学,所以能感受到他们微妙的心理变化。可以说,通过日语教学接触中国同学,她承担了中日交流的一部分,扮演着中日两国间的“桥梁”角色。

总之,他们的以上叙述可以归纳为以下几点:

对于这次两国间的“敏感”事件,在媒体上有大量的“刺激性”报道,这容易令人“情绪化”。在这种情况下,他们以冷静的态度看待这起事件。从他们的叙述来看,他们对这起事件的态度,取决于他们适应并了解当地社会。同时,他们有一个明显的倾向,即与政治保持着一定的距离(如“政治是政治”之类的叙述)。从C先生和D女士的叙述中可以看出,他们对在日企工作的中国员工与在日语系学习的中国学生的情况表示担忧、同情。这说明中日之间存在“交叉性群体”(如住在上海的日本人、在日企工作的中国人等)。并且,他们因具有“共同身份”(受到两国间的政治影响),所以可以了解对方情况。

三 日媒报道与“在日日本人”如上所述,在A女士与C先生的叙述中,他们都提到了日媒的“偏见性”报道。而问卷调查(表 4)也显示出,绝大多数的在沪日本人也认识到日媒报道与实际情况之间的差距。那么,直接受到日媒影响的“在日日本人”对涉日游行有何反应,对中国、中国人有怎样的印象。现代社会受到大众媒体的巨大影响,使得不少日本人只是通过被媒体的表象化的信息“知道”中国与中国人。

以下内容是笔者2016年夏天在日本某大学讲座(题目:“在沪日本人社会史”)时,授课学生提交作业的一部分(作业名称:“上课前后的‘上海印象’”,笔者在课堂上简介在沪日本人对涉日游行的经验性叙述)。

例如,“(我的)祖母是华人,我一直跟中国人有交流,因而对中国没有不好的印象。(中略)很多时候我都会跟朋友说‘并不是所有中国人都是反日的。’他们却说‘你看媒体报道,都这么说(中国人都是反日的)了嘛。’他们都不相信我的话。”对他们而言,媒体报道中的“现实”即是全部的事实,甚至可以说媒体中的信息“比现实更真实”。

有一项问卷调查(“第12回日中共同世论调查”2016年)显示,对于有关中国的信息来源问题,九成以上(94.2%)日本人的答案是日本新闻报道。在新闻报道中,电视台的报道占了75.1%。①可见,大多数“在日日本人”认识中国的主要来源是日本媒体,因而他们的“中国”、“中国人”印象受到不少日媒报道的影响。当然,在涉日游行的报道中,也有的日本人意识到日媒的“偏见性”报道。具体如下:

“上课前,在我的印象中,上海只是一座发生涉日游行的城市。但是,这种印象并不是自己去上海后的感受,而是通过日媒报道、被建构的印象。”

“(发生游行时)日媒纷纷报道了涉日游行。没有中国朋友的我,自然而然对中国产生了不好的印象。(中略)媒体的确报道了事实,不过好像他们以编辑信息的方式,操控了我们(日本人)对中国的印象。”

他们各自认为中国或上海的负面印象是被媒体塑造出来的。大众传媒的大量信息真假混杂,因此人们需要自己培养媒体素养(Media Literacy即选择性、批判性“解读”信息的能力)。此外,被媒体塑造的负面印象往往是通过面对面地实际交往,继而逐渐被消解、或者转为正面印象的。例如,

“进大学后,我开始打工,打工的地方也有中国留学生。刚见到他(或她)时,对他(或她)有点不好的印象。但是,跟他(或她)聊天时感觉他们并没有想象中那么冷漠,这是让我很惊讶的。”

“改变中国(上海)的印象,是跟进到大学后开始打工有关的。有个中国留学生,他很用功、很温和。来中国顾客时,他会主动去接他们、帮我们的忙。我和他年龄相近,他经常跟我讲自己家乡的事情。”

以上调查问卷还显示,去过中国的日本人(15.6%)、认识中国人或有中国朋友的日本人(19.6%)比例虽不高,但是通过面对面的交流(现在约70万华人在日本,约13万日本人在中国),可以在很大程度上消解双方的“误解”继而改善互相的印象。

总之,当今“在日日本人”主要通过日媒的报道来了解“中国”、“中国人”。因此,日媒对涉日游行的“刺激性”、“偏见性”的相关报道,使得“在日日本人”容易感到恐惧。虽然不少人了解到这些报道带有偏见性,但随着媒体的大肆报道,他们对“中国”、“中国人”的亲近感也迅速下降。“在日日本人”的“恐惧”为日媒报道所建构,在某种意义上它是“想象中的恐惧”。但是,通过实际交往、培育媒体素养以及用博客、互联网等“自媒体”发出自己的经验性叙述的声音,这些被建构的负面印象将得到逐步的消解。

结论对在上海的日本人而言,2012年发生的涉日游行是一件使得他们感到“恐惧”的事件。他们的“恐惧”主要是通过亲身经历而产生的身体记忆。而“在日日本人”的“恐惧”则是由于日媒“片面性”报道而被建构的“想象中的恐惧”。

此外,通过在沪日本人对该事件的叙述,可以发现他们对该事件保持着冷静的态度,同时,还可以发现生活在两国之间的“交叉性”群体的存在。而且,他们往往对身处同样处境的群体(如日企的中国员工、日语系的中国同学等)表示同情,甚至有人强调中日两国间“一衣带水”的关系,希望两国友好。

值得注意的是,夹在两国间的在沪日本人与“在日日本人”因为媒体的介入而产生了“距离”。也就是说,在沪日本人通过亲身经历来了解中国、中国人,而大多数“在日日本人”则通过大众媒体了解中国、中国人,由此两者对“中国”、“中国人”的观点迥然不同。例如,笔者在沪过得平静安逸,然而每次回国经常被问“你在中国生活有遇到什么危险吗?”这个提问说明了在沪日本人与“在日日本人”在“中国”、“中国人”认识上的差距。遇到这类事情,在沪日本人虽然是日本人的身份,但不少人感觉到了自己与“在日日本人”之间的“距离”。可见,此时他们已经是带有了“他者性”的群体,可称为日本人中的“内在的他者”。

那么,在沪日本人在上海的日常生活中是如何建构自我认同的,他们在日常生活中又是如何维持相互之间的关系、如何塑造“在沪日本人”的群体及其意识的,他们夹在两国之间的生活世界受到了怎样的影响,笔者今后将对这些问题进行进一步的探索。