语言系统的各个主要部分之间应有不同程度的相关性。有的直接,有的间接,有的程度高而明显,有的则相关度较低,或不很清楚。据此,本文从带调音节出发考察语音在汉语中的作用,以便更深入地认识语言的系统性。但本考察仍属初步,希望有更进一步的研究。

一 带调音节与单音节语的相关性 (一) 声调再认识1.声调的本质。汉语是有声调的语言。声调是一种以区别性音高为主、区别性音长为辅的韵律辨义手段。①声调的本质是类似音段样的辨义功能。声调与音段结合即成为具有辨义作用的“带调音节”。带调音节是该声调语言音系内具有普遍性的重要成员。虽然声调主要表现在韵腹上,但就感觉而言,声调对于音节而言基本上是音节全程的。声调犹如一个框箍,将每个音节的音段稳稳地框箍起来,让人觉得这样的音节更“有型”,更稳定。声调与辅音、元音具有同等的作用,也是用来辨义的。尽管声调不如辅音、元音那样容易被人把握,也容易走样、变化,但从调类的角度仍必须承认有相当的稳定性。古今方言之间声韵母变化很大,声调的调形也同样如此,但调类的对应却异常稳定,这充分说明声调的稳定性。

2.声调也可分广狭。狭义的声调是指单音节尺度上的辨义性音高,造成由辅音、元音、声调组成的带调辨义音节。广义的声调则是语素尺度上的音高辨义手段,并不限于单音节,可以是复音节语素上的区别性特征。汉语的辨义音高绝大部分都分布在单音节语素上,但也有少数复音节语素带有与单音节相同的音高。后者每个音节虽然都有声调,却不是每个音节都有单独的意义,只有整个词才有意义,也即复音节形成的整体声调格式才有区别意义的功能。例如古代留传至今的大多为双声叠韵的连绵词:

蜿蜒、蜻蜓、孑孓、葳蕤、从容、蹉跎、朦胧、霹雳、囫囵、蚯蚓

又如北京话的口语词:

咔嚓、嘚啵、哈拉、捯饬、胡噜

再如北京话中有些似乎一个音节有意义,另一音节不知有无意义:

抽搭、腻歪、撺掇、倒腾、蹦跶

这些词是固有还是外来或是受北方民族语影响而由汉语推衍出来的,有待查考。

此外,多音节音译外来词也使得复音词增加了不少广义声调的成员。例如:

昆仑、翁仲、菩萨、罗汉、沙发、咖啡、萨其马、阿司匹林、布尔什维克

最后,还有些是由单音词裂变而成的,例如:

什么(<“甚[-m]”)、怎么(<“怎[-m]”)

踅摸(<“寻[-m]”)、眨巴(<“眨[-p]”)

这些带调复音单纯词的总量虽然不小,但在汉语词汇中仍只占一小部分,它们不能决定汉语语音全局的本质。我们至今也未见到以广义声调作为控制全局的语言,也许这就说明广义声调注定只是个次要现象,是被狭义声调同化的结果。如果以上这些词的比例占据优势,那么语言学理论将重新改写。

(二) 关于“声调语言”与“单音节语”1.声调语言不同于单音节语。承载语素的带调音节在总音节中占据决定本质的绝大多数,该语言即为声调语言。单音节语则是从语素类型角度对语言的分类,是一种单音节表义或单音节语素为主或控制全局的语言,与语言发展水平无关。

单音节语内不但有声调语言,还包括无声调的单音节表义语言,例如7世纪前后的中古藏语以及现代的安多藏语、羌语和嘉绒语。汉语则被认为是典型的声调语言或单音节语。根据反映中古藏语的藏文,现代拉萨藏语因辅音前后缀脱落或辅音清化等而发展出四个声调。南亚语系越南语的声调是否受汉藏语系影响而产生可能还有争议,但其声调语言与单音节语的性质却是确定无疑的。距离遥远的非洲和美洲的某些语言也有声调,例如尼罗-撒哈拉语系的南苏丹丁卡语(Dinka Language),南美洲的玛雅语(Maya Language) ①。它们中有些音节的不同声调还可以表示不同的语法功能义。这些非洲、美洲的语言肯定不会受到汉语的影响。自源性声调可能由音节的自然音高(如浊辅音音节通常音高较低,或出于美感的高低调谐)与语素对应定型化而来,也可能由音素脱落而来(如中古藏语演化为拉萨藏语),甚至是前二因重叠、交互作用而来。因此,声调语言确实具有语言普遍性质的价值。

2.声调语言调类的最低界限。非洲尼日利亚的yoruba语有高低中三个不曲折的音高,可以区别不同意义。但西非马里的Bamanan语只有高低两个调。像南非的Shona语似乎有两个调,但听觉上却很难辨别。显示声调可能还处于形成过程中,并不稳定。更重要的是,这些两个声调的语言是否为单音节语,尚待进一步调查。虽然只有两个声调,但如果音节丰富,又确实普遍体现在单音节上,却也可成为声调语言。例如藏缅语族羌语支的普米语只有高低二调,但声韵母众多,音节类型有九个,不同音节的数量不低于汉语。据论文报道,青海同仁县土族混合语五屯话和甘肃兰州红古区红古村汉语都是两个调类。二者显然受非声调语言影响所致,其声调语言性质及其稳定性均亟待观察。②由此可知,两个声调的语言可能正处于临界状态,其声调或者在发育中,或者在衰落中。

3.音高重音型语言。有些语言的音节也有高低两类的音高特征,但不一定就是声调,这样的语言也不一定就是声调语言。比如日语,有高低两类对比音高,但它们都处于复音节词中,不同对比音高处于不同音节中,音高的高低只是重音的一种表现类型,而且对立的普遍性不强,也即在复音词里以此辨义的情况很少。因此,一般将这样的音高作为音高型重音来处理。例如:

东京方言:はし(hashi): ha低-shi高(桥) ha高-shi低(筷子) ①

大阪方言:くも(kumo): ku低-mo高(蜘蛛) ku高-mo低(云) ②

日语为双音节语,日语这种音高类型被认为是音高型的重音。东非的索马里语(索马里语Af Soomaali;英语Somali Language)有高低两个音高形式,该语言音高的辨义也是在复音词的层级上。③例如(以重音符号“′”表示高音):

| ínan(boy) | inán(girl) |

| béer(liver) | beér(garden) |

| éy(dog) | eý(dogs) |

索马里语被称为stress-tone类型,它的两个音高并非真正的声调,其本质也还是重音。由此,又进一步确立了这样的界定:所谓声调语言是指带调音节语素在统计学意义上占据决定性多数的命名。由此也可确认,两个音高类,其“声调”身份的可疑程度较高;三个声调才是声调语言的确定性边界。

(三) 音节表义率“音节表义率”就是每个音节平均搭载多少语素族之比值。数值越大,就越容易发生歧义。汉语的几乎所有音节都表义,都搭载语义。词典里一个词目下的各个义项实际上联系成一个语素族。这些语素族基本上可以用当下使用的汉字来计算。虽然有的汉字承担两个语素族(如同音的“会1”和“会2”;或异音的“率1” shuài、“率2”lǜ),有的语素族却用不同音节表示(如“血”用xiě和xuè两种音节),但由于音节总数很大,暂时忽略这些表现,也可以得出汉语大致的音节表义率。

有人根据《新华字典》1319个声调音节配比8684个汉字(多音字重复统计),平均每个声调音节拥有6.58个汉字④。如果简化一下,以一个汉字即一个语素族来计算的话,那么普通话音节的“音节表义率”就是6.58。但是《新华字典》中含有多个罕见字或罕用字,以及限用于古语的字,如果除去这些,现代汉语“音节表义率”大概就是6(±0.2)。

音节表义率与歧义可能性密切相关。一个音节承担的语素族的多少,与该音节的歧义可能呈正相关。如果每个音节仅表示一个语素族,一般不可能出现歧义理解,但音节的表义率就成为1。这看起来一对一,很专一,其实对音节而言却是浪费。这就是一种语音与语素之间的“性价比”。音节是有限的,是少数,在发达的语言中,语素族的数量一定会超过音节数。依照我们在日常口语中的感受来看,一个音节平均表达6个语素族时,歧义的机会已经不少,但在语境与复合组词的帮助下,基本还可以消除歧义。至于书面语,由于增加了汉字分离语素的功能,更没有问题。音节表义率“6”有些过高,意味着汉语很难离开表义性的汉字。因此,两个声调的汉语方言在语境与汉字的支持下,还能基本作为声调语言。

《广韵》所收实际音节数为3808,收字为26194个,其中有许多是生僻字,即在《广韵》时代已经不用的死字。即使以此字数作为语素单位来计算,那《广韵》的音节表义率为6.88,与《新华字典》基本持平。删去更多的生僻字,估计中古汉语音节表义率也在6左右。

根据对《新华字典》与《广韵》的统计,更加强了这样的推测:“6”也许是一道可接受歧义的音节表义率边界。超过“6”,语言的歧义可能将大大增加,单音节语就将可能出现危机,将出现语言类型的转化。理想的语言一个音节究竟配比多少个语素族才最佳、最具效能?这显然是个很具现实意义的课题。

二 带调音节与孤立语的相关性孤立语①就是基本使用助词作为语法手段的语言。一个实体词需要表示一些附加语法意义时一般就用一个助词。因此助词常常呈现多功能而非单纯的特点。例如:汉语的“呢”(ne)既可以表示疑问,又可以表示“突显作用”的停顿,还可以表示“事情正在进行”;汉语谓词后的“过”,既表示动作、性质曾经出现,并不意味着完成,又可在某种句法环境下表示动作的完成。这些都是孤立手段的表现。

汉语的孤立语性质显然与带调音节有关。我们查阅了国内大部分语言资料②以及英、日、越南语的情况,发现汉藏语系声调语言都采用以助词为主的语法手段,当然也都是单音节语。而且孤立手段、黏着手段与屈折手段并非水火不容,可以有限度地相容,但孤立手段一定是声调语言的主要特征。由此显示带调音节与孤立语之间的相关性。现选取部分语言制成以下【表 1】,以便对照:

| 语言③ | 音节结构④ | 音节数⑤ | 语序 | 语言类型 |

| a[中古]汉 | [C][M]V[v][C]·T4/8 | 3808± | SVO | 孤立·单音节语 |

| a 汉[北京] | [C][M]V[v][CN]·T4 | 1319± | SVO | 孤立·单音节语 |

| b[中古]藏 | [C][C][C][M]V[C][C] | 8263± | SOV | 屈折·单音节语 |

| b 藏[拉萨] | [C][M]V[CN]·T4 | 3300± | SOV | 孤立·单音节语 |

| b 藏[康] | [C][M]V[C]·T4 | *2816 | SOV | 孤立+屈折·单音节语 |

| b 藏[安多] | C;[C][C][M]V[C] | *2814 | SOV | 屈折-孤立·单音节语 |

| b 门巴 | [C][C]V[v][C] | *2500 | SOV | 屈折+孤立·复音节语⑥ |

| c 彝 | [C]V·T4 | 1165⑦ | SOV | 孤立+黏着·单音节语 |

| c 傈僳 | [C][M]V·T6/4 | *3306 | SOV | 孤立+黏着·单音节语 |

| c 哈尼 | [C]V·T3 | *1800 | SOV | 孤立+黏着·单音节语 |

| c 拉祜 | [C][M]V[v]·T7 | *3192 | SOV | 孤立+黏着·单音节语 |

| c 纳西 | C·T;[C][M]V[C]·T4 | *700—1500 | SOV | 孤立+黏着·单音节语 |

| c 基诺 | C·T;[c][C][M]V[C]·T6—8 | *1100—3400 | SOV | 孤立[+黏着]·单音节语 |

| c 怒苏 | C·T;[c][C][M]V·T4 | *5000—10000 | SOV | 孤立[+黏着]·单音节语 |

| c 白 | C[M]V·T8 | *1500—3300 | SOV | 孤立+黏着·单音节语 |

| c 土家[南] | [C][M]V·T5 | *4000± | SOV | 孤立·单音节语 |

| c 土家[北] | C·T;[C][M]V[v][v]·T3 | *1500± | SOV | 孤立-粘着·单音节语 |

| d 景颇 | [C][M]V[C][C]·T4 | *3200—7200 | SOV | 孤立+屈折·单音节语 |

| d 独龙 | [C][C]V[v][C][C]·T3 | *2100—4700 | SOV | 孤立+屈折·单音节语 |

| e 载瓦 | [C]V[v][C]·T3 | 2091± | SOV | 孤立+屈折·单音节语 |

| e 阿昌 | C·T4;[C][M][v]V[v][C]·T4 | *3500—7900 | SOV | 孤立+屈折·单音节语 |

| f 嘉戎 | [C][C][M]V[v][C][C] | *5300—11800 | SOV | 屈折+孤立·复音节语 |

| f 羌 | [c][C]V[v][C][c] | *7200—16000 | SOV | 屈折+孤立·复音节语 |

| f 普米 | [C][C][V]V[V] | *2000—5000 | SOV | 孤立+屈折·单音节语 |

| g 壮[武鸣] | C[c/M]Vv[C]·T8 | *4000—9600 | SVO | 孤立·单音节语 |

| g 傣[西双] | [C]V[v][C]·T9 | *5000—11000 | SVO | 孤立·单音节语 |

| g 傣[德宏] | [C]V[v][C]·T9 | *3600—8000 | SVO | 孤立·单音节语 |

| g 仡佬 | [C]V[v][C]·T5 | *2000—4000 | SVO | 孤立·单音节语 |

| g 侗[三江] | CV[v][C]·T8 | *3200—7200 | SVO | 孤立·单音节语 |

| g 水[三洞] | [C]V[v][C]·T8 | *9000—20000 | SVO | 孤立·单音节语 |

| h 苗[腊乙坪] | [C][M]V[C]·T6 | *2000—4300 | SVO | 孤立·单音节语 |

| h 苗[养蒿] | [C][M]V[CN]·T8 | 1563 | SVO | 孤立·单音节语 |

| h 勉[大坪江] | [C][M]V[v][C]·T9 | *4800—10000 | SVO | 孤立·单音节语 |

| i 维吾尔 | [C]V[C][C] | *1200—2600 | SOV | 黏着·复音节语 |

| i 哈萨克 | [C]V[C][C] | *1200—5100 | SOV | 黏着·复音节语 |

| i 塔塔尔 | [C]V[C][c] | *1400—3300 | SOV | 黏着·复音节语 |

| j 蒙古 | [C][M]V[v/:][C][C] | *6000—13000 | SOV | 黏着·复音节语 |

| k 满 | [C]V[v][C] | *2400—5400 | SOV | 黏着·复音节语 |

| k 鄂伦春 | [C]V[C][C] | *2000—4500 | SOV | 黏着·复音节语 |

| k 朝鲜 | [C][M]V[C] | 2520± | SOV | 黏着·复音节语 |

| l 佤[岩帅] | C;CC[M]V[v][C] | *3200—7200 | SVO | 孤立+屈折·单音节语 |

| l 布朗 | [C][C][M]V[v][C]·T4 | *7700—15000 | SVO | 孤立+屈折·单音节语 |

| l 德昂 | [c]C;C[c][M]V[v][C] | *2400—5400 | SVO | 孤立·单音节语 |

| l 京[/越南] | C[c][M]V[v][C]·T8[/6] | 17974± | SVO | 孤立·单音节语 |

| m 阿眉斯 | [C]V[C];[C]V-CV[Cw] | *900± | VSO | 黏着·复音节语 |

| m 布嫩 | [C]V[V][C];[C]V-CV[C] | *650± | VSO | 黏着·复音节语 |

| n 日 | [C][M]V[C];[C]V[:][C] | 110/300± | SOV | 黏着·复音节语 |

| n 英 | [C][C][c/M]V[v/:][C][C] | *3000—40000① | SVO | 屈折·复音节语 |

此外,带调音节主要出现于实体词上,而助词可以是带调音节,也可以没有固定的音高。北京话的助词都是轻声,是一个与实体词语音类型相对立的助词表达模式。当然,助词也可以有声调。许多南方方言至今助词仍有声调,例如广府话表示动作完成的“咗”,为阳上的[tʃo]。常州话句末表示事件实现的“咧”,为阴平的[liΙ]。

汉藏语系中的其他语言也都有这样的情况。例如:

德宏傣语:təp11jεu35辫子 tso31被 kip35剪 pεt53丢掉

壮语:piεn4辫子 tat7剪

景颇语:ŋa55鱼 ŋai31我  ʃa55不吃

ʃa55不吃

纳西语:ŋə31我 ba33父亲 mi55女儿 s 55三 ku33个

55三 ku33个  u31生

u31生 ei31了

ei31了

西双版纳傣语:pɔ33父亲 xɔi13我 kət35生 luk41jiŋ41女儿

拉萨藏语:t u55

u55 i55te55 主席台 py55kaŋ13 上面

i55te55 主席台 py55kaŋ13 上面  u55

u55 i55tsho 54主席团

i55tsho 54主席团

彝语: khə~21台 ba33上 tsu21

khə~21台 ba33上 tsu21 i21thuan21主席团 u55坐

i21thuan21主席团 u55坐

壮语:Cujsizdonz主席团 naengh坐

由上可知,带调音节与孤立语之间存在平行关系,因此它们之间的相关性可以成立。

三 带调音节与话题突显型的相关性“句首指称语”(相当于当前流行的“主语”或“话题”)的句中地位类型,即目前流行的“主语突显”(Subject Prominence)与“话题突显”(Topic Prominence)的类型区分。所谓“突显”并非只是指语序上的前置,而是地位的重要(具有常驻与控制全局的地位)与数量的突出(占大多数),因此Prominence也译为“凸显”“优先”或“显赫”。其实,这一对概念依然是从印欧系语言出发的观察和分类。“主语”属于句法,而“话题”归入语用。句法是常驻的必要句型单位,语用是临时的调用单位。二者分属不同范畴。按理说,只有“主语”才会有“突显”的待遇,而作为语用的“话题”只是临时的、少量的,不可能在语言全局中有“突显”的地位。显然,这样的比较在逻辑上是有问题的。除非该“话题”已经不属于临时的调用单位,而成为句法单位,即句法话题,那才有可能成为常驻项、优先项、控制项。因此,本文认为应该修改为句首的“主语”与“句法话题”两种同为句法成分,比较才具有合理性。

英语等印欧系语言的主语,建立在“施事-动作”为主的“窄向事理”基础上,一般具有主格标记,而且与谓语动词有一致性关系。这种语言中的“话题”只是临时提到句首的语用成分。这样的语言则是“主语突显”语言。这种语言里的话题注定还是语用的,而且不可能在全局中成为控制类型。英语虽然已经在形态上有了明显的退化,而且有向孤立手段演化的苗头,但作为一种熟悉度最高的语言,依然可以作为一个标杆。

而汉语的“话题”是已经句法化的单位,即把语用功能融入句法功能之中的单位。汉语不存在印欧系语言中那种与谓语动词有一致性关系的主语。汉语的句首指称词具备句法格式上的功能,并非临时单位;“话题-说明”可以递归,其整体可以作为修饰语;“话题”很少有回指这类移动痕迹。这些都证明汉语的“话题”是句法单位,而相对的“说明”则是“句法说明”。“话题-说明”则也是句法格式。句法话题与句法说明的关系则是建立在“宽向事理”基础上的。因此,存在两种所谓的“话题”:一种是语用的话题,只存在于“主语突显”的语言中,它永远只是临时调用的非常驻单位;另一种是句法化的话题,可以担负语言全局“控制”的责任。按照这样的理解,不但汉语的话题是句法化成分,日语、朝鲜语/韩语中的话题也应该是句法化成分。日本、韩国以及我国的朝鲜族学者都宣称它们母语是“话题突显/优先”语言,如果确实如此,那么这些话题也是常驻性质的,明显不同于纯语用性质的。这些“话题”与“主语”的区别,只是在句法功能中语用色彩的不同,而非语法与语用类别的区隔。我们应该重新审视以往的习惯看法。希望学界未来能予以支持。

以汉语和英语作为两个端点,我们再来具体观察不同语言的表现。由于一般的施事作为句首词语的句子很难反映出话题抑或主语。因此,我们选择了10个特别具有话题特色的汉语句子(①东西扔河里了。②辫子剪掉了。③那次火灾死了好多人。④生意做得很好。⑤鱼我不吃了。⑥鱼我不吃生的。⑦这次谈话我很受启发。⑧我父亲生了三个女儿。⑨台上坐着主席团。⑩邻居家来了许多客人。),请本族发音人给出相对应的句子①。一共涉及20种语言(有汉;藏[拉萨、康区、安多]、彝、纳西、景颇;泰、傣[西双版纳、德宏]、壮;苗;越南;蒙古;维吾尔、哈萨克;鄂温克;朝/韩、日;英等语言)。所选语言虽有局限性,但仍可启发我们对话题与主语产生新的认识。从这些句子中,我们获得如下八种比较有意义的情况(语言名称前的①②③是例句序号):

(1) 受事指称语为句首,而没有主格标记,没有被动形态支持,也不见动词与此有一致性关系的形态或助词支持。例如:

① 彝语:a55tsho55tsho55东西 lo33ma33河 ba33里 lo_33t

① 康区藏语:t

① 泰语:khɔ:ŋ215东西 jo:n33扔 nai33里 mε:51na:m45河 lεu:45了.

① 蒙古语:jum-i东西 ɡɔlən河- d 里 xɑji扔-dʒe 了.

① 日语:Mono东西 wa 话题标 kawa河 no之 naka中 ni在 sutera扔掉- reta 被动·完成.

②拉萨藏语:t

② 纳西语:gu33fu33辫子 gai31剪 pi55掉

② 壮语:piεn4辫子 tat7剪 pai1 表结果 kwa5了.

⑤ 越南语:Cá鱼 tôi我 không不 ăn吃(nữa 表继续).

⑥ 朝/韩语:Seangseon鱼-eun 宾格标(na 我-neun 话题标) seang geos生的-eun 话题标 an 不 meogeo 吃.

(2) 当事指称语为句首,没有主格标记,也不见动词与此有一致性关系的标记。例如:

④ 安多藏语:tshong生意 brgyab pa做 shin tu很 brin好.

④ 景颇语:phă31ka33生意 krai31很 kă31lo33做 khʒak55好 ai 31句尾词.

④ 壮语:Tεŋ5/ei5生意 ku6做 dai3得 dei1好 dei1好 pai1表结果.

④ 苗语:Ait做 zangt生意 ait做 vut好 wat很.

④ 蒙古语:mæ

④ 维吾尔语:soda生意 jaxʃi好 bol成为-di 过去时.

④ 越南语:a. Buôn bán生意 làm做 râ′t很 tô′t好.

④ 越南语:b. Công việc kinh doanh生意 làm做 râ′t很 tô′t好.

④ 日语:Shōbai生意 wa 话题标 umaku很好 yat做-teiru 被动.

(3) 其他非施事指称语为句首,没有主格标记,也不见动词与此有一致性关系的标记。例如:

③ 彝语:a55to55火 do21燃烧 dza55那 the21to21一次 tsho55人 ma55ti33 很多

③ 越南语:Trânhoảhoạn火灾l

⑦ 拉萨藏语:Leŋ55m 55谈话te132这次ŋε13我lo55ko55启发t

⑦ 朝/韩语:I这 ben次 damhua谈话-eseo 起点格 na我-neun 话题标 man多-eun 定语标 gesi启发-reul 宾格标 bada受-ssta 了.

⑨ 蒙古语:tæ:s-n台 də:r上 tərɡu:ləɡtʃ-in-bulxəm主席团 s

⑩ 泰语:ba:n51家 ph

(4) 句首施事指称语有明确话题标记,而且在该语言中具有惯常性、普遍性。例如:

⑥ 日语:a. Watashi我-wa 话题标 nama生 de以 sakana鱼-wo 宾格标 tabe吃-nai 否定标记.

⑥ 日语:b. Watashi我-wa 话题标 sakana鱼-wo 宾格标 nama生 de以 tabe吃-nai 否定标记.

⑩ 朝/韩语:yeobzib邻居家-eneun 所格-话题标 sonnim客人-i 主格标 mani许多 wa来-ssta 了.

(5) 对测试句⑧“我父亲生了三个女儿”,20种语言中居然有一半语言可以容许男人“生”孩子,显示这些语言对“生(孩子)”的宽向事理理解。例如:

⑧ 苗语:Wil 我 bad 父亲 yis 生 bib 三 dail 个 daibpik 女儿.

⑧ 纳西语:ŋə31我 ba33父亲 mi55女儿 s

⑧ 景颇语:

⑧ 泰语:phɔ:51父亲 phom215我 mi:33生 lu:k51sau215女儿 sa:m215三 khon33个.

⑧ 西双版纳傣语:pɔ33父亲 xɔi13我 kət35生 luk41jiŋ41女儿 lεu11了 sa:m55三 kun41个.

⑧ 壮语:po6父亲 kou1我 mi2生 θam1三 ta6l

⑧ 越南语:Bô′父亲 tôi我 sinh生 ba三 ngu'ò'i个 con gái女儿.

⑧ 蒙古语:mini我 ɑ

⑧ 哈萨克语:ækemnŋ我父亲 yʃ三 qəzə女儿 bɑr生.

⑧ 朝/韩语:(na我-eui 属格) buqin父亲-eun 话题标 se三 ddal女儿-eul 宾格 naa生-ssta 了.

另一半语言改用无施受关系的“有”,显示对“生(孩子)”的窄向事理理解。例如:

⑧ 安多藏语:ngavi 我 aphar 父亲 bumo 女儿 gsum 三 yod 有.

⑧ 日语:Watashi 我 no 的 chichi 父亲 wa 话题标 san 三 nin 人 no 的 musume 女儿 ga 主语标 iru 有.

⑧ 英语:My 我的 father 父亲 has 有 three 三 daughters 女儿.

(6) 句首指称语在书面上有主格标记,但实际口语里并不出现,而且动词未见有一致性关系的标记,显示口语已经有了实质性的变化。例如:

⑤ 拉萨藏语:ŋa13我

⑥ 拉萨藏语:ŋa13我

(7) SOV语言为了避免S与O相混,按理更容易出现功能标记,但藏缅(除藏语)、侗傣诸SOV语言却都未见主格或话题标记。同为SOV的朝/韩语、日语和阿尔泰语系等部分语言功能标记很丰富,但以这些语言(除藏语)为母语者大都认为,他们的母语是“话题突显/优先”语言。因此,有无主格或话题标记并不能确定语言的突显类型。下面这些例句和汉语的句首词语基本一致,但标记各异,似乎证明了它们的句法身份与汉语的一致性。请看:

⑨ 纳西语:

⑨ 哈萨克语:sɑxənɑdɑ台上 tørɑ

⑨ 朝/韩语:Mudea台上-eneun 所格-话题标 zuseokdan主席团-i 主格标 anza i坐-ssta 着.

⑩ 景颇语:

⑩ 纳西语:

⑩ 壮语:

⑩ 苗语:laib 量词 zaid 房子 hfud 隔壁 zaid 来 dax dol 复数量 khat 客人 not 多 not 多.

⑩ 越南语:Nhà 家 hang xóm 邻居 đê′n 来 râ′t nhi

(8) 英语在大部分情况下动词有与句首指称语的一致性标记(含被动情况)。例如:

① 英语:The 冠词 stuff 东西 was thrown 扔-被动·过去时 into 进 the 冠词 river 河.

② 英语:The 冠词 pigtail 辫子 hasbeen 被动 cutoff 剪掉.

③ 英语:That 那个 fire 大火 killed 杀死-了 many 许多 people 人.

④ 英语:The 冠词 business 生意 is 做 doing 正在进行时 well 好.

⑨ 英语:The 冠词 Presidium 主席团 is/are 是 sat 坐过去时 on 在 the 冠词 stage 台子.

⑩ 英语:There 这里 were 有/came 来了 many 许多 guests 宾客 at 在 my 我的 neighbour's 邻居的 home 家.

(1)(2)(3)三种情况合起来,可以判断具有该性质的语言有可能是话题突显型语言。

第(4)种句首施事却使用话题标记,显示了较高的话题突显程度。

第(5)种以“生(孩子)”做动词的语言显示了较高的话题突显程度。

第(6)种显示该语言(7世纪前后创立藏文时的中古藏语)以前可能曾经是主语突显型语言,但发展到今日的拉萨藏语,可能已经进入话题突显型的行列①。

第(7)种显示汉藏语系诸语与越南语,甚至阿尔泰语系诸语都比较接近汉语的话题突显型。

第(8)种通常是主语突显语言的表现,当然英语还不是最典型的类型。

由上可得出如下初步认识:英语属于“主语突显”型语言。此外,普遍具有前6种情况的语言,其话题突显性质非常明显,但这些语言在某些句子上不同于汉语的表现,又不得不让人怀疑是否还应给“主语”留有一席。尤其是日语与朝鲜/韩语的主格标记与话题标记同时存在的情况下,它们又不具有英语S-V间的一致性,使我们确信,应该有“句法话题”与“句法主语”并存的语言,而且有不同于印欧语系语言的另一种主语存在。日语、朝鲜语可能就是这种类型。在这一前提下,它们才可能属于“话题突显”类型。如果这种分析合于逻辑,便形成与英语等印欧系语言相对立的“话题突显”类型。这种类型中的话题都是句法话题,汉语可能只是“句法主语”萎缩接近于“零”的极端情况。

如果考虑到带调音节的特点,那么在这20种语言里,汉藏语系语言除了安多藏语外其他都是带声调单音节语素语言,可能都是话题突显型,其中相当部分可能是句法主语为零的极端类型。

中古藏语虽然是单音节语,有丰富的复辅音和复杂的音节结构,但却没有声调。发展到今天的拉萨藏语与康区藏语已经完全改观。虽然有时书面保留主格标记,但口语已然不说。形态主要表示的只是时-体。尽管藏语母语者认为拉萨藏语还属于主语突显型,但从这10句中却很难得出这个结论。

越南语虽然列入南亚语系,但由于特殊诱因的演化,也已明显属于话题突显类型。

日语、朝鲜/韩语是复音节黏着语,具备主格、宾格标记,但却都是话题突显型语言。这使人十分感兴趣。阿尔泰语系语言也有比较丰富的黏着成分,其中有些语言具备主格宾格标记,但该语言母语者对母语是哪种类型各有不同说法。而从这些例句来看,似乎话题突显型更明显些。这些都给我们打开了一扇对主语与话题另类理解的窗户。它们应该另有机制。

有些研究显示,美洲的玛雅语和非洲的丁卡语①,也是声调语言和单音节语,具有话题突显倾向。这给本课题带来很有价值的启发。

根据这一初步考察结果,我们至少可以得出带调音节的声调语言与话题突显型呈现高度相关性的结论。

四 带调音节与词组/句-复合词同构的相关性汉语有一个明显的特点,即复合词构词法与句法关系基本一致。例如以下【表 2】:

| 句法关系 | 例 语 | 复合词构词法 | 例 词 |

| 主谓 | 脑袋疼 房间大 阳光充足 | 陈述 | 地震 头疼 心慌 |

| 动宾 | 吃饺子 讲故事 看电影 | 支配 | 扶手 拼命 毕业 |

| 修饰1[定中] | 新概念 旧房子 大马路 | 偏正1 | 长凳 高手 靠垫 |

| 修饰2[状中] | 认真写 慢慢找 笑着说 | 偏正2 | 难受 暗恋 回忆 |

| 述补 | 剥离掉 关不上 放得开 | 补充 | 形成 离开 船只 |

| 联合 | 科学技术 谦虚好学 美丽大方 | 并列 | 人民 贸易 美丽 |

可以这样去理解:远古汉语(假设)基本以单音词为实用单位,两个以上的单音词组合在一起就成为最小句法组合。在发展到上古汉语的过程中,原来的词组在发展中慢慢演化出新的概念,于是开始了词汇化的过程。这个过程使得句法关系被固定在复合词中,并逐渐固定为词内关系。它们与词汇本身的附加式、重叠式共同构建了构词法的基本形式。从上古到中古,又到近代,再到现代的发展,音系简化了,语音辨义基本单位(音素、声调)缩减了,新概念或衍生概念却随着社会和语言的发展大大增多了,于是最小句法组合的词汇化以及依托词汇化形成的构词方式产生新词就成为音系简化最方便、最直接的补偿方式。由它们造成的复合词在长时期发展中成了词汇的稳定集合,其内部方式也成了最能产的构词法。历史大约就是这样:首先是句法组合的词汇化;随之使得句法关系被“词汇化”为构词法;这样的构词法又再直接构成复合词。这样就不能不形成复合词与句法组合的同构现象。

在现代阶段,汉语还输入了成千个由日本创造或发展的汉字新词。由于自古以来汉语词汇与词组全面、大量地输入日语,汉语在中国的习惯也在日语深深扎下根了,成为日语的准固有成分,使得日语也必然同样遵循着汉语的复合词构词法。于是,来自日语的这部分词便与汉语固有复合词高度同质,造成中日复合词难分难辨,你中有我,我中有你。中国自源复合词与外来的日源汉字词,便构成了汉语构词法的客观体现者。

形成以上语言事实的关键在于单音节语素的基础性、全面性与能产性。单音节语素成为汉语最强大与广泛的基础。而这些单音节语素都是由带调音节作为能指形式。没有带调音节,便不可能有作为汉语基础的单音节语素,就不可能有现在的句法构造,也就没有在汉语与日语中的词汇化与复合构词,更不可能产生浩瀚的复合词。于是,带调音节与词组/句-词同构的逻辑程序与相关性就这样建立了起来。

由此又派生出与带调音节相关的第二个特点,即复合词与词组界限不清②。例如:

鸡蛋 牛肉 开会 吃饭 心疼

当然词与词组会有韵律与凝固度上的一些区别,但最关键的区别应该是在语义上的不同。词是不同程度专指义的负载者,词组是两个词的语义的简单组合。例如以下【表 3】:

| 例 | 作为词的词义(专指义) | 作为词组的词组义(组合义) |

| 鸡蛋 | 鸡产下的蛋 | 无(*鸡的蛋) |

| 牛肉 | 牛宰割以后作食材的肉 | 无(*牛的肉) |

| 心疼 | 十分爱惜、珍惜; 因喜爱的东西或人受到损害而感到痛苦、难受 | 无(*心脏感觉疼痛) |

| 心痛 | 十分爱惜、珍惜; 因喜爱的东西或人受到损害而感到痛苦、难受 | 心脏感觉疼痛 |

| 吃饭 | 进餐 | 进餐吃米饭或定时食物 |

| 开会 | 召集若干人议事 | 召集若干人议事 |

以上这些组合到底是词还是词组?有的可以说清楚(如“鸡蛋、牛肉、心疼、心痛”),有的却很难(如“吃饭、开会”)。因此,汉语确实不需要那么较真儿,非得分清词还是词组,只要在语义上没有弄错就行。这种情况反映到人的应用心理上,就形成了汉语单位第三个特点:

在不妨碍语义理解的情况下,汉语不太纠缠于词与词组的区别,甚至句法组合有时还可以介入复合词内部(如离合词)。

这些都证明带调音节与词组/句-复合词同构的高度相关性,但又与具体结构类型无关。

五 带调音节与句法词类的相关性带调音节造成了单音节语以及语法手段的孤立性。即使某些句法位置上有表示时-体等的孤立手段,也很难用来作为划分词类的形态标记。这些句法的孤立手段不是“词”本身所有的。这就是众多声调语言都没有词类形态标记或实词无形态的原因。因此也就不可能按照西方词法(morphology,即形态学)划分词类。过往的词法理论是按印欧系语言的形态构建起来的框架,不具备普遍性。非印欧系语言必须根据自身的事实来建立符合自己的词类理论。汉语必然只能以句法功能或句法分布作为形式依据,并配合语义认知范畴,分出不同使用顺序的“词类”。这样的类别大大不同于西方词法词类,而是另一种“句法词类”。这样的句法词类必然有很大的变通空间或活用可能,会受使用频率的影响,会有更大的包容性,可以包容更宽泛的指称语、陈述语。

句法词类有一个好处,即所有词类划分原则几乎是一致的,如果将代词作为特殊类别排除在外,其他的所有词类都能以句法位置的综合(即分布)或句法功能作为分类原则。英语的词类其实有三大划分标准:名动形是以形态划分的;代词虽然有形态,但却是以替代功能分出的;介、连、冠等虚词是以句法位置(即分布)或句法功能分出的。因此,英语的词类只不过是教学用词类,并不是那么完美和纯粹。①

很明显,带调音节与句法词类的总原则、总类型具有相关性,但与具体词类项目及词类数量都无关。

六 带调音节与信息密度及语速的相关性1.带调音节的信息密度。用声调分化并区别音节,在最短时长内储存最多的区别性形式,是一种最有效能的选择。带调音节使得数量巨大的汉语基本语素得以用最简短语音形式来表达,从而增加了规定时间内输出的信息。据法国里昂大学对八种语言的调查统计①”,它们的信息密度(Information Density,每个音节平均占有的信息)依次为:

越南语(Reference,以1作为参照标杆):1

汉语(Mandarin):0.94(±0.04)

英语:0.91(±0.04)

德语:0.79(±0.03)

法语:0.74(±0.04)

意大利语:0.72(±0.04)

西班牙语:0.63(±0.02)

日语:0.49(±0.02)

汉语和越南语在单位时间内的信息密度最高,每个音节平均含有的信息更多。日语和西班牙语在单位时间内的信息密度不高,每个音节平均含有的信息不多。②从中至少可以看出,带调音节使得信息密度提高,在单位时间内可以充分传达所需交流的信息,并使声调语言在众多复音节语的包围下不但没有丧失使用者,反而扩大了影响范围,越南语从无声调语变成为带调单音节语就是一个证明。

2.语流中的音节速率。音节速率即缩小尺度表示的语速,也可代换为音节实际发音平均时长,或表示为每秒发出的音节数,即音节率(Syllabic Rate)。语速快慢会影响发音的音色特点、影响音节分隔的清晰度,以及连音变化,如日语的单位音节时长极短,因此许多元音都有央化的现象。汉语是声调语言,每个音节的声韵调都很清晰,因此在语流中会要求语速更慢一些。很显然,语速慢在一定程度上与单音节语有关联。按照法国里昂大学的研究,可以列出如下每秒音节率排行榜:

汉语官话:5.18(±0.15)

越南语:5.22(±0.08)

德语:5.97(±0.19)

英语:6.19(±0.16)

意大利语:6.99(±0.23)

法语:7.18(±0.12)

西班牙语:7.82(±0.16)

日语:7.84(±0.09)

汉语的音节率最低,即每秒发出的音节最少,也即语速最慢。而日语语速最快,每秒发出的音节最多。这与我们平时的感觉是一致的。我们总说“一字一顿、字字分明、字正腔圆”,就是对汉语语速在各个方面的一种描述,说明汉语音节速率总体上倾向于慢。由于声调不占时长,因此,说得慢才更容易准确传达所有的语音区别性信息,尤其是需要充分的时长来反映的声调信息。这样才能与对方脑中储存的词库相对应,从而让人得到准确的语义信息。

3.信息密度和音节速率(语速)具有相关性。单位时长内信息密度越高,语速势必越慢。反之亦然,语速越慢,意味着单位时长内的信息密度越高。中古藏语虽然不是声调语言,但却是单音节语,每个音节有许多复辅音和前/后辅音丛,每个音节的占有时长应该更长。发展到今天,拉萨藏语虽然复辅音和前/后辅音丛都脱落了,而且转化成声调语言,听起来的语速与粤语差不多。可以想见,当初的中古藏语也应当是说得比较慢的。

这些虽然还只是初步研究,但已证明带调音节与信息密度及语速之间具有高度的相关性。

七 带调音节与词语韵律格局的相关性 (一) 汉语带调音节的发音特点1.汉语声调蕴含长短对立。汉语传统的平上去入四声,除音高外,实际还包含音长因素。平仄的对立从另一角度看也是音长的对立。其中又分隐显两类。显性音长就是舒声与促声的对立。隐性音长则是平声与上去二声的对立,古代上去二声在语流中是较难延长的,在传统旧体诗词的吟诵中往往可以显示出来。至于北京话的轻音/轻声,更是一种显性音长。其最具本质意义的是极短音,音强则是一种重要的并列特征①。轻声音节的音高随前一音节的声调而定,而且一语素往往随着组合的不同而有原调与轻声两种形式,因此在本质上不属于音高类的声调范畴,即并非北京话的第五调,准确地只能称为“短-轻音”。

2.语流中的音节发音特点②。以上都是静态的观察。在语流中观察动态的实际发音状况,可能更为有意义。我们目前还做不到观察所有动态方面,只能先就下面四项来做些比较:

A项:发音时音节分隔的清晰度。以汉语为代表,声调把音节箍得很紧,使所有带调音节分隔得都很清楚。所谓“字”的感觉,所谓“一个字一个字”地说话,就是指音节的这种清晰分隔状态。

英语则不容易将音节切分得很清楚,因此,人们才从音素与“词”的角度去认识这个语言。

朝/韩语的音节比较紧张,音节分隔比较清晰,但两个音节之间发生连音变化的情况较多,音节变动多,因此也只能属于中间状态。

日语音节的紧张度很弱,因此日本喜欢以mora(韵素)来计算。除了元音相连时音节界限不分明外,日语基本仍属音节易分的语言。

B项:塞尾音的闭合度。这里的塞尾音多指-p、-t、-k、-

C项:音节的固守度。即音节与相邻音节之间是否容易发生连音变化,前音节的尾部是否会成为后一音节之首。前音节的尾部包括辅音(含鼻音)、元音。例如:汉语“黑暗”,粤语[hak-a

D项:音节的速度。即语流中平均每个音节的所占时长。可以用“快、慢”简单表示。(参见第六节之2“语流中的音节速率”)

这四项中,B项与C项常联系在一起,塞尾音是否唯闭与连音变化存在正相关。C项涉及鼻尾音或元音与后续音节的连音变化。例如:汉语“天安门”[tiεn-æn-mən],在大部分汉语方言中前项的[-n]不会同化后一元音开头的音节。

汉语普通话与北方方言(晋语除外)没有塞尾音,但古汉语以及现代大部分非北方方言中都存在塞尾音,而且都是唯闭的。汉藏语系语言也大致如此。音节连读时很少发生前音节尾音与后音节的连音变化。普通话中只是由于轻声的作用,解除了音高声调的框箍,降低了该音节的固守度,因此会在语气词情况下发生连读音变。这恰恰证明声调的重要性。例如:

天啊→天哪,来啊→来呀,好啊→好哇,来了+啊→来啦

英语的塞尾音都是非唯闭,在一个“意群”或“词组”内,连读时很容易出现连音变化,出现音素的变化与替换,从而使音节界限发生变化。例如①:

come+in[cʌm+in]→[kʌ-min]

look out[lu+kaut]→[lu-kaut]

take up[teik+ʌp]→[tei-kʌp]

(in) front of [frʌnt+əv]→[frʌn-təv]

have a cup of tea[hæv+ə+kʌp+əv+ti

朝/韩语塞音尾都是唯闭音节(-p、-t、-k),该音节后连接以元音开头的音节或以h-开头的音节时,就会出现连音并重组音节。而且k、t、p变成送气音k'、t'、p'。例如②:

“觉悟”kak+o→=ka-k'o

“甲午”kap+o→=ka-p'o

此外,鼻音尾音节后连接以上音节时,也必然发生鼻音同化的连读变化。例如:

“山岳”san+ak→sa-nak

“新婚”sin+hon→si-non

“婚姻”hon+in→ho-nin

“恋爱”lyeon+ae→lyeo-nae

日语没有塞音尾音节,只有在三个音节连读的时候,才发生省略元音,从而造成一种特殊的唯闭音,例如:

“日本”nichi+pon→Nippon

“落下”raku+ka→rakka

前音节为-n尾,与后元音开头的音节连读时则也会发生连读变化。这些都说明日语音节仍有一定的开放性。例如:

kan(观)+on(音)→kannon(观音)

ten(天)+ou(皇)→tennou(天皇)

按照音节发音特点ABCD四项,以汉、朝/韩、日、英四语相比较,可列出以下【表 4】:

| 语种 | A.音节清晰度 | B.塞尾音闭合度 | C.音节固守度 | D.音节速率 |

| 汉 | + | + | + | 慢 |

| 朝/韩 | + | ± | - | 快 |

| 日 | ± | - | ± | 快 |

| 英 | - | - | - | 慢 |

上表只是初步印象。据我们的听觉印象,其他汉藏语系声调语言莫不与汉语相似。可见带调音节与这四者的关系。

(二) 带调音节与语言韵律的相关性③声调对于音节犹如框箍,使得音节具有较强的聚合性,较高的清晰度,音长比较统一,大致都要求2 mora(韵素)。这些都造成带调音节在韵律上的突出特点,由此构成的汉语呈现出一种强烈的等长性的节奏要求。这使得汉语以单音节为基本音步,以双音节为常用音步。在构词组语上出现单音节与双音节双强势的现象。动词,尤其是口语动词以单音节为优势,名词以及书面语以双音节为优势①。在语句的某些区域内出现韵律的限制与和谐的要求,出现语句建构、压缩的四字格现象。这些四字格出现在许多短语以及绝大多数成语中。四字格不但是汉语的特点,也是许多汉藏语系声调语言的特点,而汉语尤为突出。这证明四字格的确与带调音节具有高度的相关性。例如:

藏语:ca55 ke55 co55 ke53(弯弯曲曲)

pa11 ri55 pu11 ri53(凹凸不平)

彝语:la21 hi33 la44 hi33(东倒西歪)

pho33

景颇语:a55 kjing31 a55 kang31(紧紧张张)

kji

苗瑶语:faŋ55maŋ11 ta13mε13(面黄肌瘦)

pi11 tji11 po11 tjo11(乱七八糟)

在汉语的许多语词和成语中,汉语声调呈现高低和长短两种不同对立。中古汉语时期,高低就是阴阳。清声母为阴为高,浊声母为阳为低。平仄则是长短的一种表现。平声(阴平、阳平)可延长或容易延长。仄声又分两种:显性的短音是入声,不能延长;隐性的短音是上声、去声,会表现出延长受限的性质。四字格,尤其是成语,大都要求平仄协调。笔者曾对一本小型成语词典内的成语做过调查和统计②,差不多百分之八十的成语,都符合平仄相间而和谐。汉语传统节律是后重型的,因此在双音音步中更要求第二音节符合此韵律,呈现“ _平_仄”或者“ _仄_平”,又可以“平仄平仄”或者“仄平仄平”。成语大部分都是从古代普通对话、叙述文、散文以及韵文诗歌中截取或提取并经反复使用后形成的熟语,证明四字格的平仄协调是语言本身的自然发生,不是故意而为之。这也证明平仄相配的确是语词和谐要求的表现,是带调音节深层作用所致。

(三) 带调音节与传统韵文的相关性1.韵律基础。带调音节在韵律上的表现可以归结为两点:其一,以2 mora(韵素)的音节作为节奏的基础;其二,多样的和谐律。

所有传统带调音节都由两个mora构成,既可成为一音步(/节奏群),可以成词,也可以在语篇支撑下成为单独诗句。最佳音步则是双音节,因此,双音节既可以成句,也很容易发展成复合词。三音节更常见的是构成一个音步组合(1+2或2+1),在特殊条件下(例如外来词或现代汉语条件下)也可以构成一个音步。由于三音节大都是短语组合,因此比较容易担任句子或诗句。至于四音节就成为最稳定的一个音步组合,也成为诗句最初的常见长度。

2.两种节奏和谐。和谐,有多种。节奏相同是一种“齐整性和谐”,因此连续的三音节就适合成为启蒙的《三字经》节奏。连续的四字则有更大的空间,故而才成为《诗经》的基本形态,更是《千字文》《百家姓》的不二之选。五言、七言的诗句,则是齐整性和谐进一步发展。

节奏的穿插交替,是同中有变的更高一步的“变奏性和谐”。这种和谐大致有两种。一种是字数的变奏:汉赋的四六句,以及宋词的长短句,打破了千篇一律的僵硬板结,让语言在文学诗歌平台上更灵活了起来。另一种是音步的变奏,五言、七言诗中会允许有不同音步的穿插。以五言古体为例,可以有2|2||1和2|1||2不同音步的穿插。例如:

煮豆|燃||豆萁,豆在|釜中||泣。本是|同根||生,相煎|何||太急?——三国·魏·曹植《七步诗》

床前|明月||光,疑是|地上||霜;举头|望||明月,低头|思||故乡。——唐·李白《静夜思》

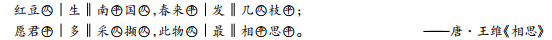

3.格律诗的平仄和谐。声调的存在,开始了诗歌另一种韵律风格。平仄基本上可以用长短来比喻,平声显然可以延长,仄声则不利于延长。因此平仄要求既是节奏,又是一种和谐。古代民歌是汉语音韵特点的自然流露。格律诗则是对民间诗歌天然和谐形态的总结与归纳。旧体格律诗中的“一三五不论,二四六分明”,是汉语音步前轻后重的反映。诗句的韵脚,也是复沓和谐之需。“韵”者匀也,和谐也,音声应和也。因此,韵脚多用平声。这些都非文人拍脑袋臆想出来的,而是有深厚的自然语言基础的。诗句节律与韵脚互相配合,形成跌宕起伏、有序有变、尾韵应和,正是汉语诗歌节奏与和谐的最高境界。例如下例平仄的黏对调谐与韵脚的韵母应和:

|

这方面的研究已经很多,无须再多费笔墨。带调音节还可影响戏曲,因涉及具体音素与调形,进入艺术范围,不便置喙。总之,在在都显示带调音节与韵文的相关性。①

八 带调音节与汉字的相关性史前的汉语怎么样?由于没有任何记录,我们不知道。唯一能做的就是“反向逆推”(李零)或“以后证前”(饶宗颐)。根据甲骨文,可以推知,当时的汉语已确定无疑是单音节语。单音节语也可能是无声调语言,但甲骨文至少告诉我们,那时谐声初露,声调初起(如:巳、祀;鹿、麓),但可能还残存复辅音(如:各、洛),而且还缺乏形态。如果有丰富的形态,一定无法用一个个音节-语素的汉字表示。到金文,形声造字日臻成熟,声调之体已定。小篆则谐声大备,声调定型。这些都为“音节-语素”型汉字提供了产生与发展的基础。一些语言学家从语言学定义出发提出“突发说”(或称“定义说”),说是由专人在短时间内突然发明而成“成熟文字”(full writing)。这明显是站在拼音文字立场上的一面之说。另一种是“过程说”,认为文字是复杂系统,不可能从无到有,一蹴而就,总得有个从简单到复杂的准备过程,应该从“原始文字”(proto-writing)逐渐发展到“成熟文字”。后者对所有文字都有较好的解释空间。1978年裘锡圭曾说:“夏代有完整的世系流传下来这件事,就是原始文字有了巨大改进的反映。这种改进为汉字在夏商之际形成完整的文字体系打下了基础。”这一推论是很有道理的②。

我们如果“反向逆推”,推定远古汉语为单音节语且缺乏形态,以此判断出发,那么汉字可能就是一个个地个别产生的。功能也是逐步完备的。现在看到的陶器上简单刻画符号,有多种可能性,可能是器物领属的标记,以示区别所属主人,也可能具有记录某种词语或事件的功能。它们应该是人类在朴素审美感下模仿自然界多种图像与痕迹的结果。放开传统的理解,这种指别符号也可以称为“指事”。之后则会出现记录王的名号。也可以是同时,可能出现象形的文字符号。这时候的文字完全可以是零星的,零散的产生,不必系统。再之后,因文字担负的任务复杂了,需要记录更多语言单位,才会出现“假借”与“会意”。由于“假借”与“会意”的不足,由于语言的孳乳,引起了歧义冲突,才会逼着产生“形声”之法。“形声”法之成功实行,一方面证明汉语确实是单音节声调语言,另一方面又使得谐声系统得以建立,并跨越“成熟文字”的门槛。因此,“形声”法的诞生是文字的一次伟大历史事件。从此,汉字不必压缩表达尺度,不必从表达音节-语素/词的文字类型压缩或改变成表达音素的尺度①,从此也就开拓出一片对人类文字学更有意义的新天地。

于此,我们可以确定汉字与汉语的高匹配度或高相关性。细析则可有三:

首先,汉语目前的带调音节,具有明显的封闭性与相对均衡的音长,因此也具有很明显的天然离散性,一音一顿,彼此区分明显,适合于块状字符的离散表达。至于远古可能的复辅音音节,只是在封闭性与音长均衡的程度上略逊些许,并未改变单音节语的性质与离散性。

其次,汉语的带调音节以及远古可能的复辅音单音节语性质,使汉语一个音节表达一个词/语素成为可能。兼顾“音节-语素”两种语言性质便是汉语对文字最自然的呼唤。当这种呼唤与零星字符试验达到一定程度,具有系统能产性、可操作性的汉字便应运而生,成为汉语最适宜、最匹配的文字。这样的文字可以逐个创造,不必一次性都创造完成。

其三,音节与音素相比较,前者是自然分离存在的整体类型,而后者是分析后才获知的类型。如果以带调音节-语素为合一单位,语素义在造字之初便已成为造字设计的一个要素,是汉字内在的部分,其整体性更强。而以音素为基础的拼音文字,其语义则是与现实中语词的语音相联系时才有的,非成熟字母带有,因此分析性更强。从认知角度看,初学者(包括幼儿)更适合整体型的文字认知,汉字正是最能体现音节-语素合一的整体型字符形式。对幼儿而言,分析型认知是后发展的。以音素为对应单位的拼音文字由于其分析性,初学者(包括幼儿)学习并不容易。又由于语义并非拼音符号本有的,更容易导致“阅读障碍”。应该说选择汉字是我们祖先最合理的决策。至于流传的“拼音文字是文字发展的终极高级阶段”一说,乃不了解语言与文字相关性之表露,且又局限于文字仅记录口语的陈说,显然并非科学,经不起推敲。只要汉语还是声调语言,只要音节表义率依然在6左右,没有实质性的下降,那就不可能“拼音化”。

由上可知,带调音节与汉字之间有着和谐匹配。简直可以说,是汉语的带调音节促使成熟汉字的诞生,并始终选定汉字而不中断。二者间的相关性明显而充分。

结语:两个基本出发点从上可知,汉语的带调音节,至少是解释汉语多个主要项目的基本出发点之一。

另一个解释汉语的基本出发点也许是人类通信用的信息结构“话题-说明”。由信息结构出发的演化,再加上不同人群的任意性选择,才导致各种语序形式与组合关系。而这一部分是无法从音节类型得到解释的。

音节出发点并非“音节本位”。笔者不主张采用“本位”来描述。“本位”是一个含义分歧的词,不宜作为术语。作为解释语法的基本单位,必须具备两个要件:一是可以以此构成该学说所需组合。如句本位,以单句为基本单位,去构成所需的复句和语篇;词组本位,以词组为基本单位,去构成实现后的句子;词类本位,以词类所依据的词为基本单位,去构成词组和句子。当然也可以以此为基准,向下分解更小的单位。各个学说立足点不同,解释的目标尺度也不同。二是可以含有组合内的结构关系。现在所知的“句本位”“词组本位”“小句本位”都具有这两种要件。即使如后世评价《马氏文通》的“词类本位”,也暗含着这两个要件(词类所依据的词;词类所含的功能,即所隐藏的句法关系)。带调音节只具有“以此构成所需组合”这一项。因此,万万不敢以“本位”称之。