在工业文明发展的过程中,人类活动直接或间接地破坏了生态平衡,导致自然灾害频繁发生,同时也大大降低了我们生活的质量,制约了国民经济发展。近年来,我国更是将生态文明建设提高到国家战略高度。党中央提出了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”总体战略布局,首次把“美丽中国”作为生态文明建设的宏伟目标;同时明确要求,推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设。这意味着在未来一段时间内,改善和保护生态环境、推进生态文明建设将成为我国经济社会发展的重心。

产业系统作为城市经济活动的主体,是联结人类活动和生态环境的重要纽带。在城市经济快速发展过程中,我国产业结构合理化问题逐渐凸显。一方面,钢铁和建材等行业的低水平产能过剩问题突出,仍然存在大量的“僵尸”企业,而高端产业发展相对落后,且对产业价值链高端环节的占有严重不足,生产过程中的关键设备和核心零部件主要依赖进口。另一方面,我国经济发展日益面临大气污染、资源约束、生物多样性减少等一系列生态环境“瓶颈”问题。《2018中国环境状况公报》显示,2018年我国338个地级及以上城市中,虽然相比2017年空气质量达标的城市上升6.5%,但未达标的城市仍然占64.2%。这意味着,在城市产业发展过程中,尚需大力推进产业与生态环境的协调发展。

此外,交通系统是产业发展的重要载体,是决定产业发展水平和发展速度的重要条件。在大多数城市,制造业在产业结构中占有较高的比例,制造业发展需要不断提高生产要素投入规模,交通系统的完善程度直接影响着这些生产要素投入品的运输成本,从而影响着企业经营绩效。需要关注的是,产业发展更需要有人才支持,便捷的交通体系,可以为人力资源流动提供便利。那么,在当前我国经济发展模式处于由粗放型向集约型转变的关键阶段,诸多城市和地区在通过优化产业结构、转换增长动力来谋求高质量经济发展的过程中,交通系统是否能满足产业发展的需要呢?

从上述分析不难看出,城市产业、交通、环境三者的协调发展,是推动城市高质量发展和可持续发展的重要保障,测度城市产业、交通、环境三者的协调发展关系,对制定城市发展政策具有重要意义。京津冀城市群发展正是强调了产业、交通、环境的协调发展,因此,本文将以京津冀城市群为例展开测度分析,并基于测度结果对城市产业、交通、环境的协调发展提出政策建议。

二 文献综述通过梳理已有文献发现,目前关于产业、交通、环境三者之间的关系研究,主要集中在以下几个方面。

首先,产业与环境的关系。大多数学者认为产业升级会显著减少污染排放(Zeng, et al., 2009;齐园等,2015;郭子琪等,2015),改善环境质量(陈林心等,2016;李强,2018);不同产业类型对生态环境影响的大小也不同(杨建林等,2015)。但也有学者认为产业结构调整对生态环境影响较小,并不会显著提升环境质量(Cole, et al., 2003;逯元堂等,2011)。而在环境对产业的影响上,诸多学者把关注点集中在环境规制对产业发展的影响上。环境规制通过增加企业生产成本(Christiansen, et al., 1981;Stegel, et al., 1993), 迫使企业改变生产过程和工艺(Rhoades,1985:341—350),从而降低生产率(Sancho, et al., 2000);也有少数学者认为环境规制会激励企业进行技术创新(王锋正等,2015),导致产业绩效提高(Berman, et al., 2008)。徐开军等(2014)通过研究发现环境规制会显著促进产业结构调整;而钟茂初等(2015)则认为环境规制与产业结构升级之间呈现“U”形关系,当环境规制达到一定强度时才会促进产业结构调整。此外,部分学者还关注于资源环境约束对产业发展的影响。资源环境约束会显著影响现代产业的空间分布(李超等,2011),水环境损害对工业集聚有较强的约束作用(朱英明等,2012)。

其次,产业与交通的关系。Ramanathan(2001)研究发现产业结构中工业体系对货运需求具有正向影响;Querfelli(2008)和Allen等(2009)从微观层面分析了旅游产业中不同服务的价格水平对客运需求的影响,发现前者对后者具有正向影响。近年来,国内学者更倾向于研究交通运输对产业发展的影响。冯旭杰等(2012)以上海市为例,运用协整理论研究了客货运量与各产业间的相互关系,结果表明客货运量与二三产业产值之间存在长期均衡关系,且货运量是第三产业产值的格兰杰原因;张毅等(2014)依据系统运行趋势,利用灰色关联度研究了运输业能源强度与各产业的关系,发现交通运输业与第三产业的关联度最大,并指出交通状况的改善可以促进产业结构的优化和合理分工,并间接影响企业的选址和总部、分部之间的联系;刘育红等(2016)采用“关中—天水经济区”的数据,研究发现各产业与客运量的灰色关联度最高,与货运量次之,相对滞后的交通运输网络体系将会阻碍第三产业的快速发展。此外,王晓梦等(2018)基于“交通—产业”的耦合视角,研究了京津冀城市群的空间发育特征,发现京津冀产业布局一体化进展迟缓是阻碍“交通—产业”间耦合作用、导致城市群空间结构不理想的重要原因。

最后,交通与环境的关系。王晓宁等(2016)通过构建分层评价指标体系,研究发现广东省3条高速公路建设对周围生态环境具有负向影响;张年等(2016)基于耦合协调模型,研究发现江西省2005—2014年旅游经济、交通运输、生态环境耦合协调度呈现稳步提升趋势,但当前绝对水平较低。郑兵云等(2018)通过构建SBM-DEA非期望产出模型测度了我国30个城市2007—2016年生态交通效率和节能减排潜力,并基于空间面板计量模型,考察影响城市生态交通效率的主要因素,发现我国城市交通效率未达到生态交通标准,多数城市在减排上还有较大空间;此外,人均GDP、城镇化率、公共交通和私家车数量以及城市绿化面积是影响城市生态交通效率的重要因素。

综上所述,产业、交通、环境间具有明确的交互影响关系,已有文献虽从多角度、运用多方法对三者之间的关系进行了探究,但普遍集中于两两间的单向影响或相互作用上,而将三者置于统一系统框架下的研究尚不多见。由于产业、交通、环境之间包括诸多因素的相互影响和制约,构成了比较复杂的动态关联系统,单纯研究三者间的因果单向关系,往往忽略了其内部因素间的综合影响。为此,在上述背景下,本文将基于系统耦合协调模型,设计一个新颖的研究体系,对产业、交通、环境三系统的协调发展关系展开讨论。

三 研究设计耦合是物理学术语,是指两个及以上的系统彼此影响并联合的现象,是一种相互依赖、协调促进的动态关联关系(张勇等,2013)。产业作为具有特定功能的有机整体,由相互影响的若干部分组成,可以视为一个系统。交通和环境亦是如此。从系统角度来看,产业、交通、环境三系统是更大的社会经济系统的组成部分,三者间相互作用彼此影响,形成了“产业—交通—环境”大系统。通过对“产业—交通—环境”系统耦合的定量测度,可以描述该系统的互动演变关系,为评判系统协调发展趋势提供依据。

(一) “产业—交通—环境”耦合度模型首先,耦合度模型的构建要确定单个子系统的综合评价值U。设Xij(i=1, 2, 3; j=1, 2, …, n)为子系统i包含的第j个指标,即序参量。i=1表示产业子系统;i=2表示交通子系统;i=3表示环境子系统。令max Xij、minXij分别为系统内各序参量的最大值和最小值,标准化的功效系数xij为序参量Xij对系统的功效贡献,且xij∈[0,1],xij越大表示该指标对系统的贡献度越大。功效系数xij的计算表达式为:

| $ \begin{array}{l} {x_{ij}} = \left({{X_{ij}} - \min \;{X_{ij}}} \right)/\left({\max \;{X_{ij}} - \min \;{X_{ij}}} \right);{x_{ij}}具有正向功效\\ {x_{ij}} = \left({\max \;{X_{ij}} - {X_{ij}}} \right)/\left({\max {X_{ij}} - \min \;{X_{ij}}} \right);{x_{ij}}具有逆向功效 \end{array} $ | (1) |

将单个子系统内各个序参量对“产业—交通—环境”系统的“总贡献”称为该子系统的综合序参量,也即该子系统的综合评价值,一般采用几何平均法或线性加权法得到(曾珍香,2001)。根据耦合度模型的定义,记系统耦合度值为C。C越大表示3个子系统之间的协调程度越高。设U1、U2、U3分别表示产业、交通、环境3个子系统的综合评价值,xij为指标j对子系统i的功效贡献,wij为指标j对应的权重,而综合评价值可以通过线性加权法得到,具体表达式如公式(2)所示。参照廖重斌(1999)的做法,关于综合评价值U1、U2、U3的系统耦合度函数表达式可以设定为公式(3)。

| $ {U_i} = \sum\limits_{j = 1}^n {{w_{ij}}} {x_{ij}}, \sum\limits_{j = 1}^m {{w_{ij}}} = 1, i = 1, 2, 3 $ | (2) |

| $ C = {\left\{ {{U_1} \cdot {U_2} \cdot {U_3}/{{\left[ {\left({{U_1} + {U_2} + {U_3}} \right)/3} \right]}^3}} \right\}^{1/3}} $ | (3) |

从耦合度模型可以看出,即使产业、交通、环境发展水平不同,三者的耦合度也可能相同,这说明产业、交通、环境在不同的水平下都可以达到较好的耦合度,不同的产业发展水平都有与之协调最好的交通和环境发展水平。考虑到产业、交通、环境的影响是双向互动的,仅仅通过耦合度难以衡量三者之间整体的发展绩效。而耦合协调度是耦合度和发展水平的综合性指标,它既能反映产业、交通、环境的协调关系,又能体现三者的发展水平。因此,本文构造了“产业—交通—环境”系统的耦合协调度模型:

| $ D = \sqrt {C \times T} $ | (4) |

| $ T = \alpha {U_1} + \beta {U_2} + \gamma {U_3} $ | (5) |

其中,D表示耦合协调度,C表示耦合度,T表示3个子系统组合形成的总发展水平,即发展度。α、β、γ为待定系数,分别表示产业、交通、环境3个子系统相对于总系统的重要性,本文将3个子系统视为同等重要,取α=β=γ=1/3。由公式(3)和(4)可知,上述模型中耦合度C与耦合协调度D的取值范围在0—1之间,当C=D=1时,耦合度和耦合协调度最大;反之,C=D=0时,耦合度和耦合协调度最小。

为详细阐释京津冀“产业—交通—环境”系统间的耦合协调程度,本文根据陈国生等(2019)的耦合协调度等级分类的划分标准,确定京津冀“产业—交通—环境”系统耦合协调度的等级,以探讨京津冀“产业—交通—环境”系统的协调发展程度,具体分类如表 1。

| 表 1 耦合协调度等级分类 |

目前,已有文献对评价体系各指标赋权的方法,主要采用主观赋权法和客观赋权法。主观赋权法是各专家根据自身知识、个人偏好、经验等方面的信息,主观判断各指标对目标层的影响程度以确定指标权重的方法,具有较强的主观性,目前应用比较广泛的主观赋权法包括德尔菲法、层次分析法等。客观赋权法是根据样本指标值,将各指标值标准化处理后计算权重,该赋权法是以数理为依据,不能体现决策者对指标的重视程度,且受指标值影响比较大,易出现计算的权重与实际指标重要程度相悖的情况,目前常用的客观赋权法有变异系数法、熵值法、主成分分析法等。考虑到主观赋权法和客观赋权法的优缺点,为更加全面地对评价指标体系进行赋权,本文采用层次分析法和熵值法主客观相结合对指标体系综合赋权。之所以采用层次分析法和熵值法,是因为层次分析法可定量化决策者对各指标的重视程度,同时考虑到“产业—交通—环境”系统中指标具有较为复杂的联系,选择熵值法进行客观赋权可减少主观随意性,使赋权法更加可靠。

1.层次分析法

(1) 构建判断矩阵。计算指标权重前,需对处于同一层的各项指标两两对比,根据9位标度法(见表 2)量化决策者对各指标的重视程度,构成判断矩阵。

| 表 2 指标相对重要程度1—9标度及其含义 |

aij也可取2、4、6、8及其倒数,若指标i与指标j比较得aji,则指标j与指标i比较得aij,根据比较判断矩阵的3个特征,aij>0, aij=1/aji, aii=1可构造一个正交矩阵,即为比较判断矩阵。

(2) 相对权重向量确定与一致性检验。首先,将比较判断矩阵归一化处理,然后计算各项指标的权重,即:

| $ {w_i} = \frac{1}{n}\sum\limits_{j = 1}^n {\frac{{{a_{ij}}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {{a_{ij}}} }}} \quad (i = 1, 2, \cdots, {\rm{n}}) $ | (6) |

对比较判断矩阵进行一致性检验,需要求解最大特征根,其计算公式如下:

| $ {\lambda _{\max }} \approx \sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{{(AW)}_i}}}{{n{w_i}}}} = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{\sum\limits_{j = 1}^n {{a_{ij}}} {w_j}}}{{{w_i}}}} $ | (7) |

如果λmax比n大得多,则比较判断矩阵的不一致程度比较大。一致性指标的计算公式为:

| $ CI = \frac{{{\lambda _{\max }} - n}}{{n - 1}} $ | (8) |

为衡量不同阶数判断矩阵是否具有一致性,需引入随机一致性指标R.I值,具体如表 3所示。

| 表 3 1—9阶判断矩阵的R.I值 |

根据一致性指标和随机一致性指标可计算一致性比率指标:

2.熵值法

(1) 建立数据矩阵。假定评价系统中包括n个指标,具有m个样本,由此可构造初始数据矩阵X={xypj}m×n(0≤i≤m, 0≤j≤n)。其中,y表示年份;p表示城市;j表示第j个指标。则xypj表示第y年城市p的第j项指标的值。

(2) 指标标准化处理。由于评价指标体系中各指标的量纲不同,无法进行加减乘除运算,因此,为消除指标量纲差异对评价结果的影响,需对指标进行标准化处理,其计算公式为:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {x_{ypj}^\prime = \left({{x_{ypj}} - {x_{\min }}} \right)/\left({{x_{\max }} - {x_{\min }}} \right)}\\ {x_{ypj}^\prime = \left({{x_{\max }} - {x_{ypj}}} \right)/\left({{x_{\max }} - {x_{\min }}} \right)} \end{array} $ | (9) |

其中,xmax和xmin分别为xypj中的最大值和最小值,x′ ypj为标准化后的值。如果指标为正向指标,即指标越大越好,则选择前一个公式;反之,则选择后一个公式。

(3) 计算指标比重矩阵。第y年城市p的第j项指标的比重计算公式为:

| $ {y_{ypj}} = \frac{{x_{ypj}^\prime }}{{\sum\limits_m {x_{ypj}^\prime } }}\left({0 \le {y_{ypj}} \le 1} \right) $ | (10) |

(4) 计算第j项指标的信息熵值。

| $ {e_j} = - K\sum\limits_m {{y_{ypj}}} \ln \left({{y_{ypj}}} \right) $ | (11) |

其中,K=1/ln m。

(5) 计算第j项指标的信息效用值。信息效用值会影响评价指标体系中各指标的最终权重值,该信息效用值越大,表明该指标的重要程度越高,权重越大。其计算公式为:dj=1-ej。

(6) 计算第j项指标的权重,即:

| $ w_j^\prime = {d_j}/\sum\limits_{j = 1}^n {{d_j}} $ | (12) |

3.综合赋权法

本文参考韩中庚(2009:160—183)的做法,利用主客观相结合的方法计算综合权重,其中,wj和w′j分别表示由主观赋权法和客观赋权法所确定的评价指标j的权重系数,采用乘积集成赋权法进行归一化处理,即:

| $ {W_j} = {w_j}w_j^\prime /\sum {{w_j}} w_j^\prime \quad (j = 1, 2, \cdots, n) $ | (13) |

其中,Wj表示同时具有主客观信息特征的权重系数。

4.样本综合评价值计算

在求得单个子系统各指标的权重后,由耦合度模型定义,采用加权求和公式计算单个子系统的综合评价值:

| $ U = \sum\limits_{j = 1}^n {x_{ypj}^\prime } {W_j} \times 100 $ | (14) |

其中,U为单个子系统综合评价值,U越大,则表示该子系统综合评价越高;n为指标个数;Wj为第j个指标的综合权重。最后,利用公式(3)(4)(5)可以求得“产业—交通—环境”系统耦合协调度值。

(四) 指标体系构建京津冀交通系统是其产业协同发展的基础,可加强京津冀地区与其他地区的空间联系,并为不同地区产业间的技术溢出提供通道;而产业发展可带动京津冀地区经济增长,但在产业发展过程中,我们不能忽略由于产业发展带来的一系列环境问题。因此,为实现京津冀地区可持续的协同发展,本文将结合京津冀地区交通、环境和产业的发展现状,以科学性、全面性、数据可得性等为原则,围绕区域产业系统、交通系统、环境系统三大目标层,分别从基础设施、运输能力、运输结构、环境污染、环境治理、资源耗用、产业发展和产业结构8个方面选取25个单向指标,建立京津冀“产业—交通—环境”系统协调发展的评价指标体系(见表 4),以期为京津冀产业、交通、环境协调发展提供一定的政策建议。

| 表 4 京津冀“产业—交通—环境”系统指标体系及权重 |

本文所选取的数据主要来源于2007—2017年《中国城市统计年鉴》以及各省份的统计年鉴等;由于部分年份客货运总量、铁路客货运量缺失,我们借鉴韦倩等(2014)的做法,首先采用客运总量、铁路客运量、货运总量和铁路货运量分别为因变量,以公路客运量和公路货运量作为自变量,然后根据回归结果推算部分缺失年份的客运总量、铁路客运量、货运总量和铁路货运量。

四 实证结果分析 (一) 京津冀产业、交通、环境子系统发展分析本文基于综合赋权法计算京津冀产业、交通、环境3个子系统内部各指标权重,并运用线性加权法计算3个子系统的综合评价值。

1.产业子系统分析。京津冀地区产业发展是地区经济发展的核心力量,通过产业系统评价值测度(见表 5)可以发现,京津冀地区产业系统除个别年份出现下降外,总体保持了增长态势,发展趋势良好。在城市层面上,研究期内北京、天津和石家庄的产业发展情况总体比其余10个城市更好。2006—2008年北京市产业发展水平位于首位,截至2016年北京产业发展达到0.6094,是2006年的1.28倍,年均增长率为2.47%;2008年以后天津市产业发展水平不断上升,超过北京,成为13个城市中产业发展水平最好的城市,其产业发展水平的年均增长率为7.38%;石家庄的产业发展情况位于第三,年均增长率为5.97%。基于上述分析,可以发现产业发展水平排名前三位的城市中,北京产业发展水平的年均增长率最低,石家庄次之,天津最高。这是因为北京为缓解其非首都功能,将一部分产业转移到京津冀的其他地区,集中发展优势的第三产业,受本地居住成本上涨、管理成本上涨等因素的制约,虽具有较强的“虹吸效应”,但在一定程度上限制了北京的产业发展。天津优势产业主要分布在第二产业,因其具有地理位置上的优越性,加之经济较为发达,可为地区产业发展提供较为有利的经济基础;此外,产业转移的背景下,天津可凭借其优质的人才引进政策、良好的基础设施等,吸引与其产业发展相匹配的人才,进而带动了天津的产业发展。石家庄作为河北省的省会,与河北其他地区相比,政策倾向性的存在使其更易抓住机遇不断发展本地区产业,进而促使产业结构优化,提高产业竞争力。

| 表 5 京津冀产业系统评价值 |

2.交通子系统分析。根据表 6测度的京津冀交通系统的评价值,可以看出2006—2016年京津冀地区13个城市区域交通系统的评价值总体呈现为波动上升的态势,排名前三位的城市为北京、天津和石家庄,这表明近年来京津冀地区交通系统不断改善,而区域交通条件的改善可为京津冀地区产业发展提供有力保障,在一定程度上缩短区间的“地理距离”,加强区间空间联系,提高资源的空间配置效应;另外,交通的发展通过减少区间贸易壁垒,可以降低贸易成本,加强区间贸易需求和经济联系,改变市场分割,促进市场一体化(毛琦梁等,2018)。基于上述原因,京津冀地区交通系统的改善有利于促进京津冀一体化,进而促进京津冀地区产业结构优化,提升地区产业竞争力。根据区域间交通系统评价值对比可以发现,北京和天津的交通条件明显优于唐山、秦皇岛等11个城市,这表明北京、天津因其经济相较京津冀的其他城市更为发达,具有便利的交通条件,而交通条件反作用于地区产业发展,为地区产业发展提供便利。如增强区域可达性,打破传统意义上的“地理”距离,加强北京、天津与其他城市的空间联系,降低运输成本,则有利于区间贸易,进一步促进产业发展,这与周文通等(2017)的观点一致。即发展城市交通可改善区域可达性,降低成本,促进区域集聚,通过影响企业区位选择和消费者决策,进而影响城市产业发展。基于上述考虑,河北省的11个城市可在考虑本地区交通发展现状的基础上,有针对性地提出有利于优化本地交通条件的政策,为其产业发展提供与之匹配的优质交通条件,以降低区间贸易成本,进而可以促进产业结构优化,提高本地市场及产品的竞争力。

| 表 6 京津冀交通系统评价值 |

3.环境子系统分析。根据京津冀环境系统评价值测度结果(见表 7)可知,京津冀13个城市环境系统评价值除个别年份略有下降外,整体呈现波动上升的趋势,这与京津冀产业、交通系统的变动趋势基本吻合。总体来看,2006—2016年京津冀地区环境发展水平在个别年份虽有恶化,但属于正常波动范围,基本表现为逐年改善,其原因在于京津冀地区在其产业发展过程中更加注意生态环境方面的问题,而非一味地追求经济发展;党中央将生态文明建设纳入“五位一体”的总体布局以后,各地区纷纷出台相关环境保护政策、奖惩措施等,更加重视生态环境问题。从京津冀城市群各城市来看,2006—2010年北京、廊坊和秦皇岛3个城市在京津冀地区环境系统评分中处于前三位;2011年秦皇岛环境质量下降,沧州环境质量超过秦皇岛上升到第三位;2012—2014年以后秦皇岛环境质量上升至第二位;2012年以后廊坊环境质量不断下降,承德环境质量上升,并超过廊坊;2014—2015年沧州环境质量不断上升,于2015年上升至第二位;2011—2016年天津环境质量不断上升,截至2016年稳定在第二位;2015年由于承德环境质量上升,秦皇岛环境质量下降,承德环境质量上升到第三位;截至2016年京津冀地区环境质量排名前三位的城市依次为北京、天津和秦皇岛;京津冀13个城市环境系统评分不断变动的原因在于:重化工业向京津冀的“外围”集聚,特别是向“东北”方向转移,而高新技术产业、现代制造业等向北京、天津、保定等“中心”区域集聚,使北京、天津等地由于高能耗行业占比下降,环境质量不断改善;此外,秦皇岛本身工业比重小,受产业转移的影响相对较小(马丽梅等,2017),环境发展较为良好,而唐山等城市因为承接高能耗重工业,环境质量基本处于京津冀地区的后位。总体来看,除北京、天津外,其余11个城市的环境系统评价值差距不大,其原因在于北京、天津的环境规制较其他地区严格,使其环境质量不断改善,但由于京津冀地区在地理位置上存在空间邻近性,城市群间的空间影响比较明显,使本地区环境质量易受邻近地区污染排放(治理)的影响。

| 表 7 京津冀环境系统评价值 |

在计算得到3个子系统的综合评价值的基础上,基于公式(3)(4)(5),可测度京津冀“产业—交通—环境”系统的耦合协调度。

首先,由京津冀“产业—交通—环境”系统的耦合协调度测度结果(见表 8)可以看出,2006—2016年京津冀“产业—交通—环境”系统的耦合协调度,除2011—2014年略有下降外,均呈现稳定增长的状态。具体表现为:由濒临失调阶段的0.4773提高为勉强协调阶段的0.5729,增幅达20.03%,这表明京津冀“产业—交通—环境”系统耦合协调度不断改善。但从耦合协调度值的绝对水平看,三系统协调发展水平还相对较低,仅为勉强协调阶段,未来还有较大上升空间。

| 表 8 京津冀“产业—交通—环境”系统的耦合协调度 |

其次,从城市层面看,由表 8可见:第一,2006年京津冀大部分地区三系统间处于濒临失调阶段,耦合协调度基本集中在[0.3, 0.5]之间,大部分地区属于失调衰退类型和中间过渡类型。整体来看,京津冀大部分地区三系统并不能协调发展;第二,截至2016年,京津冀13个城市中除秦皇岛外,大部分地区的耦合协调度上升了一个层次,北京和天津属于协调提升类型,其“产业—交通—环境”系统能较好地协调发展;第三,京津冀地区除北京、天津的耦合协调度较好外,大部分地区的耦合协调度并不存在明显的差异性,也未出现中度失调甚至严重失调的地区,这说明京津冀地区间的产业发展情况比较相似,不存在具有明显短板的城市,有利于北京向京津冀“外围”城市进行产业转移,以缓解非首都功能,而其他地区可通过承接产业转移获得资金、技术、人才等,为京津冀地区协调发展提供有利的基础条件。

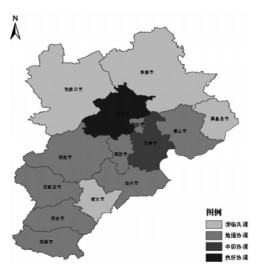

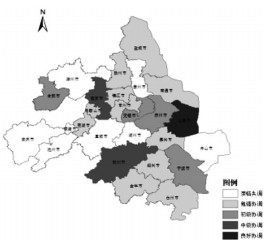

最后,为探索京津冀“产业—交通—环境”系统的协调发展的空间分布,本文根据耦合协调度划分准则,借助ArcGIS软件对京津冀地区三系统耦合协调度进行空间和时序对比。具体结果如图 1和图 2。

|

图 1 京津翼2006年系统耦合协调度 |

|

图 2 京津翼2016年系统耦合协调度 |

由图 1和图 2可以看出,2006年京津冀“产业—交通—环境”系统耦合协调度最好的是北京和天津,分别处于中级和初级协调阶段;张家口、承德处于轻度失调阶段,其余城市均为濒临失衡阶段。与2006相比,2016年所有城市的耦合协调度均上升了一个层次,总体看,近年发展较好的城市主要集中在北京的“东南”方位,但耦合协调水平整体不高,其原因在于北京为缓解其非首都功能,将一部分产业转移,但周围城市并不能提供与产业转移相匹配的设施与地方政策;此外,北京在京津冀区域合作中占据主导地位,导致京津冀发展不平衡,加之地方官员晋升锦标赛的存在,不利于区域合作的推进,进而影响京津冀三系统耦合协同发展的推进(张可云等,2019)。

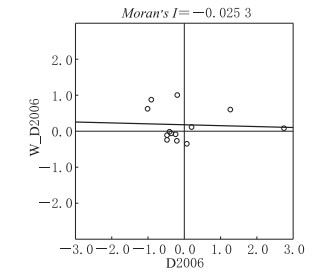

(三) 空间相关分析上文已研究了京津冀“产业—交通—环境”三系统耦合协调度的空间分布,为进一步分析京津冀地区间发展是否存在空间相关性,本文将通过测度三系统耦合协调度的Moran散点图(图 3、图 4)来加以测度。

|

图 3 2006年Moran散点图 |

|

图 4 2016年Moran散点图 |

根据Moran指数可以看出,2006年和2016年京津冀地区的Moran指数分别为-0.0253和-0.0314,负相关程度不高,且未通过显著性检验,即京津冀地区“产业—交通—环境”系统的耦合协调度并不存在空间相关性。这与京津冀地区的实际发展情况比较一致。由于在京津冀地区间经济发展过程中,北京占据主导地位,河北省在其发展过程中更多处于被动接受的状态;此外,京津冀地区间交通、环境以及产业系统的协调度不够,加之地区间的协同性不强,导致京津冀地区三系统耦合协调在发展过程中的空间相关性并不显著。这也意味着北京、天津在耦合协调水平达到较高水平阶段的过程中,对周边城市耦合协调度所产生的“涓滴效应”远远不足。未来通过促进北京、天津与河北各城市间产业、交通、环境的协同发展,进而促进系统耦合协调空间相关程度的提高,对京津冀区域系统耦合协调水平的整体提升具有重要意义。

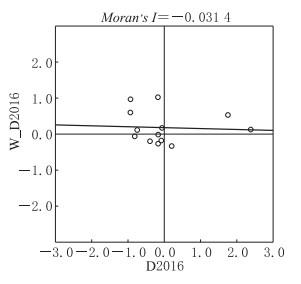

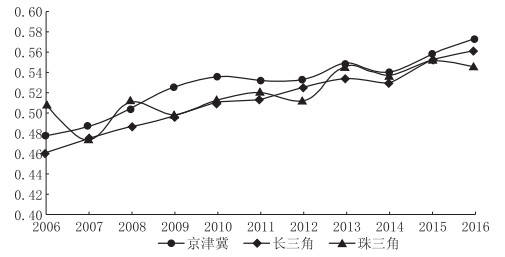

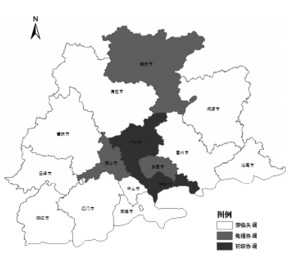

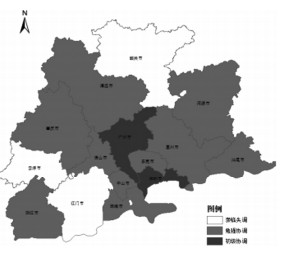

五 三大城市群“产业—交通—环境”系统耦合协调度对比分析京津冀、长三角和珠三角城市群是我国最具经济活力的三大城市群,为比较京津冀与长三角、珠三角城市群的“产业—交通—环境”系统耦合协调水平差异,本文利用公式(3)(4)(5),得到长三角和珠三角城市群2006—2016年“产业—交通—环境”系统耦合协调度,具体见表 9。此外,为更直观地考察三大城市群在此方面的时间和空间变化趋势,图 5给出了三大城市群耦合协调度的发展趋势;借助ArcGIS软件,图 6—图 9分别给出了长三角和珠三角城市群2006年和2016年系统耦合协调度的空间分位。

| 表 9 长三角和珠三角城市群“产业—交通—环境”系统耦合协调度 |

|

图 5 三大城市群“产业—交通—环境”系统耦合协调度的发展趋势 |

|

图 6 长三角2006年系统耦合协调度 |

|

图 7 长三角2016年系统耦合协调度 |

|

图 8 珠三角2006年系统耦合协调度 |

|

图 9 珠三角2016年系统耦合协调度 |

首先,由表 9可知,长三角系统耦合协调度由濒临失调的0.4618提升为勉强协调的0.5615,增幅达21.59%;珠三角系统耦合协调度则由勉强协调的0.5084提高为0.5460,增幅为7.40%,并未实现耦合等级跃迁变化。综合京津冀系统耦合协调度发展趋势可知,研究期内三大城市群系统耦合协调发展水平基本相当,但京津冀和长三角系统耦合协调度的发展速度明显快于珠三角。此外,通过图 5可以发现,研究期内长三角城市群系统耦合水平呈现稳步增长态势,京津冀和珠三角城市群呈现波动增长态势,但总体保持增长趋势。这可能是由于相对于长三角城市群,京津冀和珠三角城市群在工业化快速推进的过程中,粗放的工业生产方式消耗了大量能源且对环境造成严重污染,抑制了“产业—交通—环境”系统的协调发展。而近些年来,各级政府在产业结构调整与产业升级方面采取了一系列措施,不断推进供给侧结构性改革,化解过剩产能,加大对环境的保护力度,进而对区域产业、交通、环境间协调发展关系起到促进作用,“产业—交通—环境”系统耦合协调水平由此在这个过程中表现出明显波动特征。

其次,从城市层面来看,由表 9可知,截至2016年,在长三角城市群中,上海处于良好协调阶段;而南京和杭州处于中级协调阶段;无锡、苏州、宁波、合肥处于初级协调阶段;常州、南通、盐城、扬州、镇江、嘉兴、绍兴、金华、台州、芜湖、马鞍山处于勉强协调阶段;泰州、湖州、舟山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城处于濒临失调阶段。从耦合协调度分类来看,处于协调提升类型的城市占比26.92%,处于中间过渡类型的城市占比73.08%,且没有城市处于失调衰退阶段。其次,在珠三角城市群中,广州、深圳处于初级协调阶段;珠海、佛山、肇庆、惠州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山处于勉强协调阶段;韶关、江门、云浮处于濒临失调阶段。其中,处于协调提升类型的城市占比13.33%,处于中间过渡类型的城市占比86.67%。综上来看,与京津冀城市群“产业—交通—环境”系统耦合协调发展水平相似,长三角和珠三角城市群中除小部分城市耦合协调度较好外,大部分城市的耦合协调度并不存在明显的差异性,也未出现中度失调甚至严重失调的城市,这说明长三角和珠三角地区间的产业发展情况比较相似,不存在具有明显短板的城市,但从耦合绝对水平看,目前三大城市群绝大部分城市“产业—交通—环境”系统耦合协调度均相对较低,未来还有较大的上升空间。

最后,对比图 1—2和图 6—9三大城市群“产业—交通—环境”系统耦合协调度空间分位图可知,2006年至2016年,三大城市群系统耦合协调水平均有显著提高。此外,三大城市群在空间上均呈现出明显的“核心—边缘”式空间结构,具体表现为中心区域形成高耦合协调水平聚集区,而边缘则形成了低耦合协调水平聚集区,这表明产业、交通、环境耦合协调水平在三大城市群中均具有明显的空间集聚特征,未来可通过发挥中心高耦合协调水平城市对边缘低耦合协调水平城市的“涓滴效应”,提高三大城市群区域系统耦合协调水平。

六 结论与政策建议耦合协调度是测度“产业—交通—环境”系统协调发展水平的一项重要指标。本文利用京津冀2006—2016年城市数据,通过构建耦合评价模型,研究了京津冀“产业—交通—环境”的协调发展情况,并通过对比长三角、珠三角城市群,找出京津冀三系统协调发展过程中存在的问题,以期为京津冀“产业—交通—环境”协调发展提供理论与实证支持。

本文通过测度京津冀“产业—交通—环境”的耦合协调度,得到以下研究结论:第一,在3个子系统发展状况上,通过测度产业、环境和交通3个子系统评价值可知,京津冀三系统的发展情况整体呈现波动上升的趋势,北京、天津和石家庄的产业发展水平和交通条件明显优于唐山、秦皇岛等地;就环境系统而言,京津冀地区北京和天津的环境质量较好,其余11个城市的环境质量差距不大。第二,在“产业—交通—环境”系统耦合协调水平上,京津冀地区总体耦合协调度在2011—2014年略有下降,但总体表现为稳定增长的状态;从京津冀地区系统耦合协调空间分布图可以看出,除北京和天津外,耦合协调度比较好的城市分布在北京的“东南”方位。第三,在空间相关性上,根据Moran散点图可知,在京津冀地区产业、交通、环境协调发展过程中,并不存在空间相关性。第四,在区域层面上,与长三角、珠三角城市群“产业—交通—环境”系统协调发展水平对比发现,三大城市群系统耦合协调度相当,但京津冀和长三角系统耦合协调水平略高于珠三角城市群;在研究期内,长三角系统耦合协调水平呈现稳步增长态势,而京津冀和珠三角地区呈现波动增长态势;从城市层面来看,三大城市群均表现为除小部分城市耦合协调度较好外,大部分城市的耦合协调度并不存在明显的差异性,但耦合协调度绝对水平较低,大部分城市尚处于中间过渡类型;同时,三大城市群在空间上均呈明显的“核心—边缘”式空间结构。

基于上述结论,我们提出以下政策建议:第一,本文研究发现当前京津冀产业、交通、环境子系统发展水平均相对较低,而子系统发展水平的提高对促进系统整体耦合协调水平具有重要作用。这表明未来通过促进产业、交通、环境发展水平的提高,可以有效推动京津冀“产业—交通—环境”系统耦合协调水平的提高,并由此形成相互促进的良性循环体系。为此,在产业发展上,京津冀地区应进一步增加技术创新研发投入,激励高污染产业进行技术升级,从而减少污染废弃物排放;同时也要通过技术进步推动京津冀地区第二产业转型升级,提高生产率,加快区域产业结构调整,向知识及技术密集型的高端制造业和服务业转移,以减轻产业活动带来的环境压力;在交通基础建设上,政府部门应当制定京津冀区域基础设施优先发展规划,以“轨道上京津冀”、京津冀城际铁路项目为契机带动京津冀地区落后城市产业的发展,充分发挥低发展水平城市在京津冀地区产业、交通、环境发展中的作用;在生态环境上,虽然京津冀三地政府在大气污染联防联治方面取得了一定成效,但是环境保护不能仅仅依靠政府,更应增强社会公众的环保意识,建立起更广泛的公众参与机制。第二,由于京津冀三地虽属不同的行政区域但都位于同一自然单元,三地的产业、交通、环境不仅密切相关而且相互制约,因而要充分促进京津冀地区间产业、交通、环境协同发展水平的提高,加强京津冀地区各城市间的联系,充分发挥“产业—交通—环境”系统高耦合协调城市对低水平耦合协调城市的“涓滴效应”,由此提升低耦合协调发展水平城市在区域“产业—交通—环境”协调发展中的作用。第三,应建立“产业—交通—环境”协同评价监控机制,及时发现干扰产业、交通与环境协调发展的重要因素,并做出政策调整,以实现“产业—交通—环境”系统的优质协调发展。

陈国生、刘小凤、蒋淑玲、丁翠翠、郭庆然、杨柳, 2019, 《湖南省乡村振兴耦合协调发展测度与路径选择研究》, 《经济地理》第5期。 |

陈林心、何宜庆, 2016, 《金融集聚, 产业结构优化与生态效率提升——基于省域数据的空间面板模型》, 《企业经济》第3期。 |

冯旭杰、孙全欣、钱堃, 等, 2012, 《区域综合交通运输需求与产业结构的协整关系分析》, 《交通运输系统工程与信息》第6期。 |

郭子琪、温湖炜, 2015, 《产业结构调整背景下的中国环境不平等》, 《中国人口.资源与环境》第5期。 |

韩中庚, 2009, 《数学建模方法及其应用》, 北京: 高等教育出版社。 |

李超、覃成林, 2011, 《要素禀赋, 资源环境约束与中国现代产业空间分布》, 《南开经济研究》第4期。 |

李强, 2018, 《产业升级促进了生态环境优化吗——基于长江经济带108个城市面板数据的分析》, 《财贸研究》第12期。 |

廖重斌, 1999, 《环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例》, 《热带地理》第2期。 |

刘育红、尹晓娟, 2016, 《"关中-天水经济区"交通运输业与产业结构关系研究》, 《西安财经学院学报》第4期。 |

逯元堂、吴舜泽、马欣, 2011, 《我国产业结构调整的环境成效实证分析》, 《中国人口.资源与环境》第12期。 |

马丽梅、史丹, 2017, 《京津冀绿色协同发展进程研究:基于空间环境库兹涅茨曲线的再检验》, 《中国软科学》第10期。 |

毛琦梁、王菲, 2018, 《交通发展, 市场分割与地区产业增长》, 《财贸研究》第8期。 |

齐园、张永安, 2015, 《产业结构演变与工业二氧化硫排放的关系——以京津冀为例》, 《城市问题》第6期。 |

王锋正、郭晓川, 2015, 《环境规制强度对资源型产业绿色技术创新的影响——基于2003-2011年面板数据的实证检验》, 《中国人口.资源与环境》第5期。 |

王晓梦、王锦、吴殿廷, 2018, 《"交通-产业"耦合背景下的京津冀城市群空间发育特征》, 《地理科学进展》第9期。 |

王晓宁、张宏智、付亚君, 2016, 《高速公路环境影响评价指标及标准探讨》, 《环境工程》第2期。 |

韦倩、王安、王杰, 2014, 《中国沿海地区的崛起:市场的力量》, 《经济研究》第8期。 |

徐开军、原毅军, 2014, 《环境规制与产业结构调整的实证研究——基于不同污染物治理视角下的系统GMM估计》, 《工业技术经济》第12期。 |

杨建林、徐君, 2015, 《经济区产业结构变动对生态环境的动态效应分析——以呼包银榆经济区为例》, 《经济地理》第10期。 |

曾珍香, 2001, 《可持续发展协调性分析》, 《系统工程理论与实践》第3期。 |

张可云、赵文景, 2019, 《社会资本与雄安新区创新发展——作用机理与政策方向》, 《河北学刊》第3期。 |

张年、张诚, 2016, 《旅游经济-交通运输-生态环境耦合协调发展研究——以江西省为例》, 《资源开发与市场》第11期。 |

张毅、张恒奇、欧阳斌、达亚彬, 2014, 《绿色低碳交通与产业结构的关联分析及能源强度的趋势预测》, 《中国人口.资源与环境》第S3期。 |

张勇、蒲勇健、陈立泰, 2013, 《城镇化与服务业集聚——基于系统耦合互动的观点》, 《中国工业经济》第6期。 |

郑兵云、杨冕, 2018, 《基于生态环境的城市交通效率及其影响因素分析》, 《华东经济管理》第6期。 |

钟茂初、李梦洁、杜威剑, 2015, 《环境规制能否倒逼产业结构调整——基于中国省际面板数据的实证检验》, 《中国人口.资源与环境》第8期。 |

周文通、陆军、孙铁山, 2017, 《轨道交通对北京产业发展的空间影响》, 《城市问题》第3期。 |

朱英明、杨连盛、吕慧君、沈星, 2012, 《资源短缺, 环境损害及其产业集聚效果研究——基于21世纪我国省级工业集聚的实证分析》, 《管理世界》第11期。 |

Allen, D. and Yap, G. and Shareef R., 2009, "Modelling Interstate Tourism Demand in Australia:A Cointegration Approach", Mathematics and Computers in Simulation, Vol.79, No.12. |

Berman, E. and Bui L.T., 2008, "Environmental Regulation and Productivity:Evidence from Oil Refineries", The Review of Economics and Statistic, Vol.88, No.3. |

Christiansen, G. E. and Haveman R. H., 1981, "The Contribution of Environmental Regulations to Slowdown in Productivity Growth", Journal of Environmental Management, Vol.88, No.4. |

Cole, M. and Elliott R., 2003, "Determining the Trade-Environment Composition Effect:The Role of Capital, Labour and Environmental Regulations", Journal of Environmental Economics and Management, Vol.46, No.3. |

Querfelli, C., 2008, "Co-integration Analysis of Quarterly European Tourism Demand in Tunisia", Tourism Management, Vol.29, No.1. |

Ramanathan, R., 2001, "The Long-term Behaviour of Transport Performance in India:A Cointegration Approach", Transportation Research Part A:Policy and Practice, Vol.35, No.4. |

Rhoades, S. E., 1985, The Economist's View of the World:Government, Markets, and Public Policy, New York: Cambridge University Press.

|

Sancho, F. H. and Tadeo, A. P. and Martinez E., 2000, "Efficiency and Environmental Regulation-An Application to Spanish Wooden Goods and Furnishings Industry", Environmental and Resource Economics, Vol.15, No.4. |

Stegel, P. E. and Johnson T. G., 1993, "Measuring the Economic Impact of Reducing Environmentally Damaging Production Activities", The Review of Regional Studies, Vol.23, No.3. |

Zeng, D. Z. and Zhao L. X., 2009, "Pollution Havens and Industrial Agglomeration", Journal of Environmental Economics and Management, Vol.58, No.2. |