作为一种艺术形式,漫画之特点在于或通过比喻,或通过寓意,或通过夸张,旁敲侧击地对一些人间社会的现象进行深刻尖锐的讽刺①。关于漫画之专业性探讨成果虽多,但以漫画作为图像史之一部分纳入历史视域,目前在史学界尚为鲜见②。漫画被专业人士视为一种以图象和文字协同表现的艺术化特殊语言形式,因此,将漫画纳入历史研究的视域,同样蕴含着深远的学术性意义。由于具有艺术夸张的成分,漫画本身或许缺乏真实,但正如学者所言,“漫画作为一种客观事物的再现,其中必然要表达一定时空下的社会现象和社会观念”③, 因此,通过对一定时期漫画的考察,可以体味漫画所蕴含的意义、所表达的观念,及至探索当时的时代背景和人们关注的主要方面。这正是漫画的史料价值之所在。本文对抗美援朝运动时期的漫画进行考察,其意义也同样在于此。

更为重要的是,在近代以救亡与革命为主题的时代变局中,漫画作为一种艺术形式的发展竟始终与政治上不同类型革命潮流之消长密切相关。迄今为止发现的中国第一幅近代报刊漫画《时局全图》,即为以讽刺清廷腐败卖国和揭露列强侵华劣迹为主题的政治漫画。而将漫画作为一种配合革命的动员和宣传方式加以广泛运用,实际上可以追溯到北伐时期④。当时,由于各地方言不一,底层民众文化水平较低等原因,漫画以其直观、通俗、有趣之特色,围绕“打倒列强除军阀”的主题,发挥了极大的宣传动员民众之效用。值得我们关注的是,自此而始,在革命的背景之下,不同类型的漫画,不同立场的群体,形成了一种颇有深意的并立与博弈局面。北伐的主体与客体作为革命与被革命的对立两极,皆以漫画为攻击对方之工具,从而体现了漫画之政治宣传功用,而在两极之外,还有致力于情趣漫画和时事漫画创作、在革命之外持中性立场的群体,从而展示了漫画“艺术性”和“政治性”的多重面相①。在北伐战争之后至1937年之前,就整个中国而言,一方面,在“救亡与启蒙”的双重革命主题变奏中,漫画进一步成为呼吁救亡和反映民众痛苦生活的革命武器;另一方面,以艺术性为主要诉求的情趣漫画,及至所谓“漫画家中的‘资产阶级’”所创作的倾向于关注女性、家庭、现代都市生活的漫画,也有其市场②。从而继续展示着漫画“艺术性”和“政治性”的多重面相。1937至1945年的抗战时期,在全民抗战的时代主题下,漫画如漫画家丰子恺所言成为“笔杆抗战的先锋”③。许多爱国的漫画家加入抗战宣传的行列,从而创作了难以数计的宣传性漫画作品,这些作品以揭露侵略者和号召民众抗战为主体内容,发挥着匕首投枪式的革命武器的功能。在此过程中,漫画作为一种革命武器的政治功能压过了其体现情趣的“艺术性”功能,就连被称为“抒情漫画家”的丰子恺,也创作了不少“记战乱之实况”的作品④。当然,这种漫画与政治的相关是在全民抗战主题中自然选择的结果。在抗战结束之后国共两党内争的数年中,漫画再次延续其“艺术性”和“政治性”的多重面相。在中共控制的解放区,自然是体现政治宣传功能的红色漫画的生存之地,在非解放区,则有以上海和香港为中心的多种漫画的并存共生。有“批判揭露国民党”的政治漫画,攻击共产党的“反动”政治漫画,亦有反映社会生活的情趣漫画甚至在中共建国之后被称为“黄色”、“有毒”漫画的存在。

在漫画与政治相关的以上历史线索中,中国共产党与漫画也发生着愈来愈密切的关系。在红军中央苏区时期,中共中央机关报《红色中华》上发表的宣传画、漫画等就有141幅。《红星报》也发表过大量漫画。1933年出版的《革命画集》所收入的作品,绝大多数都是漫画。这些作品的内容如当时的《红色中华》所言,“有红色战士的英勇姿态,有革命群众的实像,有革命与战争的轮廓画”⑤。典型体现了漫画政治性的宣传鼓动功用。到延安时期,已经形成了以华君武、米谷等为代表的漫画家群体。1942年2月,华君武与张谔、蔡若虹在延安举办了“三人讽刺画展”,毛泽东亲自参观画展并约见三个漫画作者,就漫画创作与他们进行了交谈,并提到了“漫画还要发展”、“要想到为人民”的原则性意见⑥。1945年11月,时任中共中央南方局书记的周恩来专程在重庆《新华日报》采访部会见了在渝的木刻家与漫画家。对其予以赞扬与鼓励,并要求把重庆木刻、漫画运动的情况写成书面材料介绍给延安的美术家,“给他们打打气”⑦。作为中共在敌后抗日根据地创刊最早、连续出版时间最长的大区党报之一,《晋察冀日报》在整个抗战时期刊登了大量漫画。作为在国民党统治区公开出版发行的中共中央机关报,《新华日报》最初几乎每一天都在报眼位置刊发一幅新闻漫画⑧。由此可见中共对漫画政治功用之重视。

一些专业人士说,近百年中国美术史或可称之为“政治化”时期,史论家往往望而止步⑨。其实不然,正因为漫画与政治的密切相关,在对近代以来中国历史的观察中,漫画就成为一个非常值得关注的切入点。事实上在1949年中共建国之前的历史中,漫画一直持续呈现着“艺术性”和“政治性”的多重面相。而在中共的认知中,尤其是在毛泽东1942年提出“要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”之后⑩,漫画即是宣传的工具,是革命的武器,其“艺术性”要服从于“政治性”。我们将看到在中共执掌全国政权之后,这一认知取向所造就的“漫画的被政治化”与“被政治化的漫画”在历史视域中的双重变奏。

二 大众化与化大众:抗美援朝运动中的漫画运动虽然志愿军抗美援朝的军事行动在1950年10月已经开始,但中国国内公开动员民众的抗美援朝运动则于11月初才开始。在此运动中,中共承继并实践了其文艺为政治、为革命、为工农兵大众服务的思想,各类文艺人皆被发动起来参与抗美援朝的宣传教育运动。1950年11月,中华全国文学艺术界联合会发出《关于文艺界展开抗美援朝宣传工作的号召》,号召文联所属各分会及各地文艺组织一致行动起来,以文艺形式“揭露美帝国主义的罪行”、“肃清帝国主义流毒对一部分人的影响”,广泛展开抗美援朝、保家卫国的文艺宣传活动。全国各地的文艺性刊物和各地的主要报纸,都以大量的版面,先后刊登了成千上万关于抗美援朝的文艺作品和指导性的文章。如当时上海的报刊两个月之内共出抗美援朝特刊百余次,长短文章千篇以上,文艺作品、小品文、漫画的创作平均每天竟达80件以上①。据上海市1950年11月3日至12月5日一个月零两天的统计,已经发表和演出的文艺作品就达890篇。文艺工作者还积极参与创作反对美帝国主义侵略的漫画,编唱反对侵略的鼓书、唱词、快板,电影院通过放幻灯、打字幕等形式进行宣传;文化馆则采取出壁报、黑板报、简报,张贴朝鲜战争形势图、漫画、连环画,举办文艺演出、图片展览等方式宣传抗美援朝。中央美术学院的学生在抗美援朝运动开始后,绘制并手印了一千余张大幅着色漫画,陈列在北京市的公共场所②。“我们的艺术家,如果要去暴露敌人的卑鄙、丑恶和无耻,也只有站在人民的立场上,以人民的爱为爱,以人民的恨为恨,他才能毫不留情地把敌人丑恶狰狞的真面目,从本质上揭露出来示众。”③在这一观念的实践中,文艺人参与抗美援朝运动的过程,也成为文艺大众化同时又政治化、革命化的过程。

漫画在抗美援朝运动刚刚开始时,就作为一种重要的文艺宣传形式投入了动员工作。在抗美援朝运动期间,发表漫画作品最多、最早的是《人民日报》,并且“影响及于全国各报”④。当时《人民日报》美术组组长即为红色漫画家华君武。据漫画家方成回忆,“抗美援朝,正是漫画用武之时”,但是“那时我们的报纸编辑和领导还不大熟悉运用漫画,各地方报纸开始只转载《人民日报》发表过的漫画作品。《人民日报》无形中成了漫画的最高审定者。后来各报才渐渐熟悉了,也各自组织起漫画稿了。”⑤“《人民日报》是全国最有权威性的报纸,报上的漫画,自然在漫画艺术上有一定的示范指导作用。人民日报社长范长江同志熟悉漫画,善于使用漫画。美术组长华君武又是在解放区工作富有经验的著名漫画家,美术组里漫画家比任何报纸的都多,创作实力比较雄厚,这就使《人民日报》自然而然地成为漫画艺术的指导者,各地方报纸发表漫画,都以《人民日报》马首是瞻,开始是转载《人民日报》的漫画,继之以此为范例组织各地漫画家作画发表;各地漫画家也以《人民日报》发表的漫画为借鉴,并以自己的作品能登上《人民日报》为荣。”⑥《人民日报》有关抗美援朝运动的第一幅漫画作品《照样的阴谋》⑦,即发表于抗美援朝运动刚刚发起之时。1950年11月12日,《人民日报》刊登了一篇名为《关于时事漫画》的文章。文章指出:时事漫画“尖锐地从现象中揭发本质,激励和启发群众爱国主义和国际主义的思想感情,动员与组织群众投入抗美援朝的神圣斗争”,因此应该在抗美援朝运动中大力提倡。文章还指出了关于时事漫画制作的指导原则:“时事漫画应该像一把钥匙,及时地帮助群众打开疑难的锁,解决群众迫切需要解决的问题。时事漫画最好像预言,预示着现实发展的前景,增强群众改造现实的决心和必胜的信心。”①在同一天,《人民日报》和《光明日报》同时刊登了北京漫画工作者的宣言,宣言提出:“我们漫画工作者有决心也有力量抗拒一切暴力,高高举起我们的武器——画笔,向敌人进行顽强不屈的战斗。”②在抗美援朝运动中,漫画的确也是作为一种重要武器投入战斗从而形成典型体现当时时代特点的漫画创作运动的。以地区计,此间仅上海的漫画家即发表漫画399幅③。以《人民日报》为例,从1950年11月4日到1950年12月28日不到两个月的时间里,就连续刊载了三十余幅漫画作品。这些漫画作品或是被其他的报纸杂志转载,或是被群众“纷纷临摹,放大着色,到处张贴,当作宣传鼓动品;开会、游行也举着漫画”,由此,“漫画的威势大张”④。如当时上海工人在游行时,就曾经使用大幅的色彩鲜明的漫画。上海新光内衣厂甚至把警卫员潘儒汉被害时的血衣挂在漫画上,以增强宣传效果⑤。在中国漫画发展的过程中,苏联的影响是不可忽视的因素。所谓“政治宣传漫画”或“政治讽刺宣传画”的创作,在苏联十月革命以后,包括苏德战争期间曾风靡于世,并在苏德战争后的苏联达到高峰⑥。因此,为提高中国的漫画水平,1951年4月,由中苏友好协会总会、中华全国美术工作者协会及中央美术学院联合举办的“苏联宣传画和讽刺画展览会”,在北京、上海等地进行了展览。更进一步地促进了各地漫画运动的发展⑦。

抗美援朝运动中的漫画运动,以文艺为政治、为革命、为工农兵大众服务为目标,以漫画这一最具革命、战斗效力的艺术形式为武器,以全民动员投入战斗、集中火力对准主要敌人为形式,形成中共建国之后第一次漫画政治宣传运动的高潮,漫画也由此在“化大众”的过程中实践着艺术的“大众化”从而政治化。

三 敌与我:漫画中的抗美援朝抗美援朝运动期间的漫画,有着各种各样的载体。除了报刊以外,还有黑板报、墙报或为某次宣传动员而绘制的漫画作品等等。但是能够留存至今的,还是报刊上所刊载的漫画。而《人民日报》如漫画家方成所言作为全国漫画创作的“最高审定者”和“示范指导者”,其所刊载的漫画,从内容至风格的种种方面,自然是体现那一时期特点之典范。

抗美援朝运动时期以漫画为《人民日报》反帝时政宣传配图的首选,有其技术上的原因,因为当时的报纸图片印刷技术还不高,而漫画的制作印刷相对简单,报刊照片的排版印刷技术则刚刚开始推广。与此相关的便是一个非常有意思的现象。在抗美援朝运动时期《人民日报》的全部配图中,以漫画与照片而言,漫画几乎全部用于“敌人”,与之相反,照片则几乎全部用于“我们”。另外,所谓敌人方面的“美帝国主义”头子如杜鲁门、艾森豪威尔、麦克阿瑟等没有在《人民日报》上以照片形式出现过一次,全部都是以漫画形象出现;与之相反,我们方面的领袖人物毛泽东等全部出现在照片中,没有以漫画形式出现过一次。个中原因,自然是因为漫画作为一种革命的战斗武器比照片更能揭示敌人的丑陋面,用在“我们”身上则稍显力不从心⑧。而且,照片这么珍贵的东西,又岂能轻易用于敌人身上?

据笔者初步统计(见表 一),以1950年11月4日各民主党派联合宣言的发表为全国性抗美援朝运动兴起的起点,至1953年7月朝鲜战争在板门店落下帷幕,整个抗美援朝运动期间《人民日报》共登载了199幅漫画作品,其中政治类漫画竟占到198幅,只有一幅情趣类漫画,而且是插配在一篇文章之中①。由此,与中共建国之前漫画一直持续呈现的“艺术性”和“政治性”的多重面相相反,在中共建国之后的文化改造中,漫画在抗美援朝运动中开始疏离其“艺术性”的取向而成为主要体现其“政治性”的意识形态宣教工具。进一步细化,在西方的漫画发展中,时政漫画或称新闻漫画为报刊新闻评议的重要载体,受到各国报界普遍重视。以专业性常识,时政漫画在对有关国际问题的报道中,不可能只反映一国情况。而在抗美援朝运动时期的《人民日报》中,我们看到,在198幅政治类漫画中,与抗美援朝运动相关的竟达160幅,约占到80%,几乎全部是对美帝的批判与揭露,涉及其他时政内容的有38幅,只占约20%。典型体现了在“政治性”、“革命性”的取向中,当面对敌人时要“集中优势兵力,对准主要敌人”的革命战斗姿态。

| 表 一 抗美援朝运动时期《人民日报》漫画分类统计表 |

由160幅与抗美援朝运动相关的漫画之发表时间分布而言,也可以读出相关信息(见表 二、表 三)。1950年抗美援朝运动开始的两个月时间为漫画的高潮期,仅这段时间里《人民日报》即发表了43幅漫画作品。1951年抗美援朝运动继续发展,虽不像1950年的那两个月使用漫画那么频繁,但以漫画为动员武器的方式仍在继续,值得注意的是,在朝鲜战场上停战谈判前后的8、9、10三个月,《人民日报》又连续频繁使用漫画“揭露敌人的侵略本质”。1952年到1953年7月朝鲜战争结束,《人民日报》漫画的使用频率基本平稳,其中1951年发表漫画较多的3、4月份,正是国内反美国细菌战运动的高潮期,此间的抗美援朝漫画自然多以“揭露敌人细菌战的阴谋”为主题。而在1952年初,《人民日报》首次连续发表多幅与国内政治运动“三反”、“五反”相关的漫画,此亦为中共建国后漫画转向“内部讽刺漫画”的初端。可见,在抗美援朝运动期间,漫画成了为发起运动而进行动员、并不断启动运动高潮的最有力的媒介宣传武器。

| 表 二 《人民日报》抗美援朝漫画分布表(1950—1951年) |

| 表 三 《人民日报》抗美援朝漫画分布表(1952—1953年) |

就《人民日报》抗美援朝漫画的内容而言,以1950年11月4日到1950年12月28日不到两个月的时间里《人民日报》所刊载的三十余幅漫画作品为例,在内容上主要包括以下方面,一是说明抗美援朝的必要性,如《不能置之不理》;一是揭露美帝企图先占领朝鲜后侵略中国的阴谋,如《照样的阴谋》;一是宣传“中朝人民必胜”,如《我们保卫着和平》等;也有体现侵略者必败的观念,如《死神》等;一是揭露美帝的各种丑恶面目,如《黑店》等。这种对敌人的批判与揭露在整个抗美援朝时期的漫画中一直持续。从内容来看,这些漫画作品的主题非常鲜明,它们紧紧围绕抗美援朝运动的目标和内容而展开,是抗美援朝运动目标及内容的“图像化展示”。

进一步细化,在漫画形象上,这些漫画作品所塑造的形象也非常鲜明。如在漫画《不可战胜的力量》中(见图 一)①,由中国、苏联和朝鲜等所组成的“我方”阵营高高站立,而以美国为首的“敌方”则形象猥琐丑陋,举着破刀烂枪在“不可战胜的力量”面前无奈地跳窜,原子弹的牛皮也是补丁重重快要吹破了。从而体现出“我们的力量不可战胜”和“敌人必然失败”的主题。

|

图 1 |

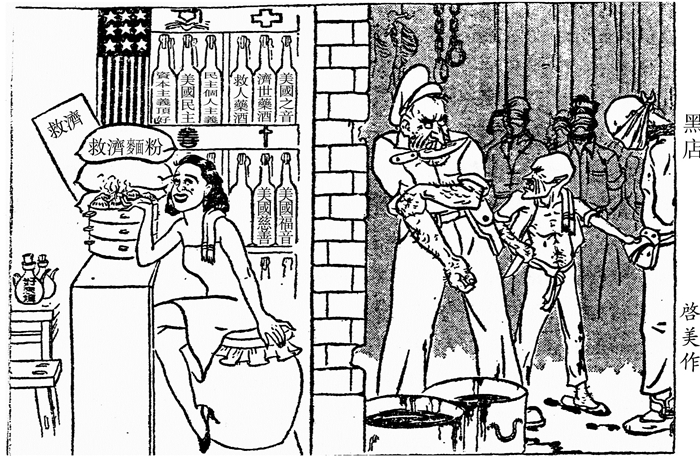

在漫画《黑店》中(见图 二)②,一名漂亮的美国小姐坐在前台,娇滴滴地兜售着“美国民主”、“美国慈善”、“美国福音”、“救济面粉”等等,而在后院,则是恶魔般的刽子手正在把许多人扒皮放血。由此“揭露美帝凶狠残暴的真实面目”。在漫画《年关结账》中(见图 三)③,以一个头戴美国军帽、身着长袍、面如骷髅般的幽灵象征美国的“朝鲜败局”,这个幽灵打着灯笼,在三更半夜来到了美国总统杜鲁门的办公室,而杜鲁门拨着算盘,面对象征“目前可以集合的力量”的空空如也的保险柜,一副垂头丧气的模样。这幅由著名漫画家华君武所作的漫画的确非常经典,体现了对“美帝朝鲜败局”的绝妙讽刺。

|

图 2 |

|

图 3 |

总而言之,在这些漫画里,我们看到的是风格对比鲜明的“敌与我”的形象塑造。在这种对比中,“敌人”是跳梁小丑式的、恶魔式的美帝国主义,它卑鄙无耻,它阴险毒辣,它凶狠残暴。与此截然相反,“我们”作为正义的象征,则展示着高大、伟岸、正气凛然的形象。在这种对比之下,如当时的漫画家所言,“漫画好比一把刀子”,但“对敌人和对自己人界限是非常清楚的”,杀敌人时要“对准敌人的要害刺下去”,对自己人则要“抱治病救人的态度”④。正是在这种理念中,抗美援朝漫画建构了一种“非我即敌”、“非敌即我”的极端化革命两极思维模式。

抗美援朝漫画与其他宣传方式在中国民众面前勾勒了如下的美国形象:美国是中国人民的死敌,是最危险、最凶恶的敌人,是最腐朽、最没落的帝国主义。由此,在铺天盖地的反美宣传下,部分民众对于美国的极端化认知初步形成。由于此后各种新闻媒体继续反美宣传,经过1950年代到整个1960年代,中国民众对美国的心理认知逐渐固定化。在这种情况下,当1972年中国官方突然宣布尼克松访华的时候,中国的普通群众“在感情上一时无法接受”,“心理上产生疑问,不理解中国为什么要和美国缓和,过了很长时间才接受这个事实”①。由此体现出一种僵化的两极思维模式给民众造成的心理困惑。

四 继续与延续:余论可以说,作为中共初掌全国政权之后发动的一场运动,抗美援朝运动时期的漫画成就了艺术的被政治化与被政治化的艺术之间的互动。艺术的被政治化展示着中共建国后对文化的政治改造,而被政治化的艺术又同时成为政治改造的工具。在此过程中,漫画的艺术性完全服从于其政治性而在中共革命取得政权之后继续着革命,并由不断革命的淘洗而成为一种“遵命艺术”。在此后历史的延续中,这种“遵命艺术”扮演过大跃进运动的“号手”,更在“文革”中成为推波助澜的“吹鼓手”。由中共建国直至“文革”结束,漫画的命运起伏始终与中共内外政策的风云变幻同一节奏,从而成为中共建国后三十年历史的图像化展示。

在漫画与政治的历史纠结中,作漫画之漫画人在中共建国后的命运起伏也颇为耐人寻味。中共建国时,大多数漫画人都留在了大陆,并在政治化的氛围中逐渐云集于北京,从而使漫画的中心由中共建国前的上海转移到了政治中心北京。在抗美援朝运动中,面对外部敌人时,作为“武器、匕首、刀枪”的漫画自然可酣畅淋漓地使用。但在此后面对国内问题创作所谓内部讽刺漫画时,其中度的把握自然难有标准。在1957年“反右”运动中,有关国内问题的讽刺画被指为“向党恶毒攻击”,1930年代起从事漫画,后来仍画讽刺画的漫画家,几乎全部被错划为“右派”②。这与漫画作为“革命武器”的常盛不衰形成鲜明对照。丰子恺虽作过《漫画是笔杆抗战的先锋》的文章,并画过抗战漫画,但他曾言,尽管漫画“容易被利用为争斗的宣传工具。争斗日益激烈,宣传漫画日益风行。人就忘记了漫画的艺术本体,而认为‘凡漫画皆宣传’,这是循流忘源,逐末忘本。……宣传漫画是漫画的变态。我们不妨为正义人道而作宣传漫画,但必须知道这不是漫画的本体。漫画的本体,应该是艺术的。”③故丰子恺在抗美援朝期间以至中共建国后几无政治宣传类作品,但如丰子恺者有几人?当漫画家华君武、方成、钟灵等向曾是其作品对象的胡风等人及其家属致歉④,岂不正是在历史的延续中演绎着漫画与漫画人挣扎于艺术与政治夹缝中的尴尬?