“文学是语言的艺术”是一个经典命题,然而迄今为止,在中国现代文学史著作中,我们却很难看到真正以语言为核心参数而展开的研究。

与此同时,中国现代修辞学近百年来基本上都是把修辞看做语言艺术化的过程——尽管今天这一认识已受到越来越多的质疑①,那么,由对于现代汉语修辞学的考察,是否能够为认识中国现代文学史提供一个新的视角呢?

现代中国修辞学史上,最重要的学者应该是陈望道,不过应该看到,陈望道不仅仅是一位纯粹的修辞学家。纵观陈望道的一生,他不但第一个完整地翻译了《共产党宣言》,参与发起成立中国共产党,为马克思主义在中国的传播作出了突出的贡献;同时,他更是中国现代汉语制度化过程的最重要的推动者之一。

陈望道的代表作是《修辞学发凡》,其第九版付印题记(1945)中说道:“中国语文问题常与中国的国运连同升降,每逢国运艰难,就有无数远见的人士关心语文问题,誓愿扫除文盲文聋,而要真正解决语文问题扫除文盲文聋乃至建立科学的语文教学法也有赖于科学的文法学的建立”。②可以说,从五四时期白话文运动到上世纪30年代的“大众语”运动,陈望道为白话在与文言的论争中得以胜出并最终奠定格局做出了不可磨灭的贡献。刘大白在《修辞学发凡》1932年初版本序言中高度肯定这是“中国第一部有系统的兼顾古话文今话文的修辞学书”③。而《修辞学发凡》之所以在中国修辞学历史上第一次系统地采用白话语例,目的并不仅仅是为了构建科学的修辞学体系,而更重要的是回应当时“文言文可以修辞,白话文不能修辞”,即白话文只可用来普及教育,并不能用来表达美、表达情感等保守复古的思想偏见,捍卫五四白话文运动的成果。④。

那么,《修辞学发凡》是如何捍卫白话文运动的成果的?其中对于哪些白话文著作的语言美学价值足以跟文言文相抗衡,哪些新文学作家的语言成就值得认可,现代白话文作品的哪些语言风格和技巧特别值得关注——一系列问题的认识是如何展开的?

由上,本文拟通过对《修辞学发凡》中众多现代白话语例的考察,不但探讨作为白话文倡导者的陈望道的文学价值取向,考察一个重要的修辞学者基于语言美学价值而展开的现代作家作品的图景,并从不同版本的《修辞学发凡》的语例变迁中考察出政治对文学评判标准的影响,由此揭示《修辞学发凡》对于认识现代中国文学史的特殊价值。

二 《修辞学发凡》现代白话语例研究 (一) 关于《修辞学发凡》版本的沿革及选取版本的沿革通常会涉及到语例的变迁。考虑到《修辞学发凡》版本繁多,若要对其中现代白话语例进行考察分析,则首先面临一个版本选取的问题。

陈望道《修辞学发凡》在正式出版之前已有多种油印稿本行世,可惜现今已难觅踪影。《修辞学发凡》初版于1932年由大江书铺以上下册出版。从1932年初版到1933年7月五版均由大江书铺出版,大江书铺被开明书店收购之后,从1935年7月《发凡》六版起到1940年10月九版均由开明书店出版。除了大江书铺和开明书店,《发凡》在解放前的出版商还有中国文化服务社。1945年4月重庆中国文化服务社发行了《修辞学发凡》第九版(此时为抗战时期,陈望道身处重庆,不知道1940年上海的开明书店出版了《发凡》第九版),又称“渝初版”。这是自初版后最为重要的版本之一。与1932年初版本相比,该版整体删除了初版中第二篇的第九节“中国语文固有的特性”和第十节“中国语文变迁的大势”,此外该版《发凡》还附有陈望道1944年9月1日在重庆所写的《〈修辞学发凡〉第九版付印题记》。抗战胜利后,中国文化出版社分别于1946年5月出版《发凡》沪一版,于1947年3月出版沪二版,又于1949年3月出版沪再版。

1949年后《发凡》的第一个版本是1950年4月开明书店版。该版本与“渝初版”相比最大的改动在于重新恢复了“渝初版”中被删去的第二篇的第九节和第十节。此外,建国后所出的《发凡》版本主要有:1954年8月新文艺出版社上海第1版、1959年3月上海文艺出版社新1版、1962年11月上海文艺出版社新2版、1964年9月作家出版社版、1976年7月上海人民出版社第1版、1979年9月上海教育出版社新1版、1980年5月上海人民出版社第一版(由复旦大学语言研究室据1962年本和1975年本参照校订并修正)、1997年12月上海教育出版社第2版(纪念《修辞学发凡》出版65周年版本,原上海人民版)、2001年7月世纪出版集团上海教育出版社新3版(据1962年本和1975年本参照校订并修正)、2005年9月复旦大学出版社《陈望道学术著作五种》第一版(所收录之《修辞学发凡》为1964年版,并参照其他版本校补而成)、2011年5月浙江大学出版社《陈望道全集》十卷本(第四卷所收录之《修辞学发凡》为据1962年本和1976年本参照修订而成)。

综上,虽然《修辞学发凡》版本众多,但主要可以分为两大类。

第一类是陈望道生前出版的版本,即自1932年大江书铺初版至1976年上海人民出版社版。

第二类则是陈望道去世后,后人参照之前的版本而出版的修订本。其最典型的特点在于通常同时参照多个版本修订而成,最常被参照的为1962年本和1975年本(或称1976年本)①。例如上文所提及的1980年上海人民出版社版、2001年世纪出版集团上海教育出版社版、2005年复旦大学出版社版以及2011年浙江大学出版社版。

为了尽可能体现作者的初衷,我们采用《发凡》的第一类版本(即从1932年的大江书铺初版到1976年的上海人民出版社版)为调查对象。考虑到本文主要是从《发凡》现代白话语例变迁的角度加以研究,我们选取陈望道生前的五个最重要的版本(即1932年初版、1945年渝初版、1954年版、1962年版、1976年版)为考察对象。这五个版本中1932年初版本的地位自不必说,后四个版本亦为《发凡》重要的修订本,如1945年渝初版中的有《〈修辞学发凡〉第九版付印题记》,1954年版有《重印后记》,1962年版和1976年版均有陈望道新写的《重印前言》,故这五个版本意义较其他版本更为特殊。

(二) 《修辞学发凡》之现代白话语例探析为了直观地反映《修辞学发凡》中现代白话语例的分布面貌,我们对1932年初版本、1945年渝初本、1954年本、1962年本、1976年本中的现代白话语例逐一作了统计(括号内为译文语例的频次),具体如下表所示:

| 《修辞学发凡》五大版本之现代白话语例频次统计总表 |

由上表不难发现:周氏兄弟(鲁迅和周作人)的现代作品语例频次相较于其他人而言,占据了明显的优势。从1932年初版本至1962版中,二人各自的频次演变轨迹变化不大,基本趋于平稳状态。值得注意的是,在1976年版中二者的频次则出现了较大的波动,其中鲁迅的语例数奇多,而周作人的语例数则归零。实际上现代白话语例的变迁一方面可以反映出陈望道选例时的文学价值取向,另一方面,也反映出了特定政治环境因素的制约作用。

1.从语例的选取来看陈望道的文学价值取向

据我们考察,周氏兄弟语例在各版本总频次中所占比例如下表所示:

| 1932版 | 1945版 | 1954版 | 1962版 | 1976版 | |

| 鲁迅现代语例频次 | 23(10) | 23(10) | 22(10) | 23(10) | 56(11) |

| 周作人现代语例频次 | 9(9) | 9(9) | 7(7) | 8(8) | 0 |

| 周氏兄弟频次总和 | 32(18) | 32(18) | 29(16) | 31(17) | 56(9) |

| 版本总频次 | 54 | 53 | 47 | 49 | 75 |

| 周氏兄弟频次所占比例 | 59.3% | 60.4% | 62.0% | 63.3% | 74.7% |

由上表可知周氏兄弟的白话语例在以上各版本的《修辞学发凡》中几乎都占到60%以上,由此反映出周氏兄弟的文学成就得到了陈望道的充分肯定。

以下我们将对周氏兄弟在《修辞学发凡》中的现代白话语例情况分别加以阐释。考虑到1932年初版本相对于其他版本而言,较能反映陈望道的初衷,故我们主要采用1932年初版本,并适当借助其他版本加以比对参照。

(1) 鲁迅现代语例分析

经统计,《修辞学发凡》现代白话语例中,当属鲁迅的最多。且与居第二位的周作人相较,亦有明显优势。以1932年初版本为例,鲁迅作品语例共23处,其中译文10处。具体如下表所示:

| 序号 | 作品名称 | 语例类型 | 《发凡》篇次 | 页码 | 频次 |

| 1 | 《我们现在怎样做父亲》 | 原作 | 第五篇·五 | P174 | 1 |

| 2 | 《野草·我的失恋》 | 原作 | 第五篇·九 | P210—213 | 1 |

| 3 | 《生命的路》 | 原作 | 第六篇·九 | P258—259 | 1 |

| 4 | 《呐喊·狂人日记》 | 原作 | 第八篇·八 | P385 | 1 |

| 5 | 《呐喊·鸭的喜剧》 | 原作 | 第七篇·三 | P296—297 | 1 |

| 6 | 《读了童话剧〈桃色的云〉》 | 译作 | 第八篇·一 | P354 | 1 |

| 7 | 《秋夜》 | 原作 | 第十一篇·三 | P451—454 | 1 |

| 8 | 《爱罗先珂童话集·雕的心》 | 译作 | 第五篇·三 | P149 | 1 |

| 9 | 《现代日本小说集·游戏》 | 译作 | 第五篇·十 | P214 | 1 |

| 10 | 《现代日本小说集·沈默之塔》 | 译作 | 第五篇·四 | P153 | 1 |

| 11 | 《现代小说译丛第一集·省会》 | 译作 | 第五篇·四 | P162 | 1 |

| 12 | 《译了〈工人绥惠略夫〉之后》 | 译序 | 第五篇·四 | P156 | 1 |

| 13 | 《呐喊·头发的故事》 | 原作 | 第五篇·四 | P159 | 2 |

| 14 | 《呐喊·头发的故事》 | 原作 | 第六篇·九 | P260 | |

| 15 | 《呐喊·阿Q正传》 | 原作 | 第五篇·三 | P145 | 2 |

| 16 | 《呐喊·阿Q正传》 | 原作 | 第七篇·二 | P291 | |

| 17 | 《呐喊·药》 | 原作 | 第五篇·三 | P143 | 2 |

| 18 | 《呐喊·药》 | 原作 | 第七篇·九 | P337 | |

| 19 | 《爱罗先珂童话集·鱼的悲哀》 | 译作 | 第八篇·五 | P367 | 2 |

| 20 | 《爱罗先珂童话集·鱼的悲哀》 | 译作 | 第六篇·一 | P220 | |

| 21 | 《爱罗先珂童话集·春夜的梦》 | 译作 | 第八篇·五 | P370 | 3 |

| 22 | 《爱罗先珂童话集·春夜的梦》 | 译作 | 第八篇·五 | P366 | |

| 23 | 《爱罗先珂童话集·春夜的梦》 | 译作 | 第四篇·二 | P111 |

参照《修辞学发凡》1932年初版本中其他现代白话语例的分布情况,我们可以对鲁迅的绝对优势有更深一步的了解。具体如下表所示:

| 作者 | 语例出处类型 | 页码 | 频次 | 总频次 |

| 周作人 | 《现代日本小说集·深夜的喇叭》 | P217 | 1 | 9(9) |

| 《现代日本小说集·少年的悲哀》 | P141 | 1 | ||

| 《现代日本小说集·雉鸡的烧烤》 | P161 | 2 | ||

| P354 | ||||

| 《现代小说译丛·影》 | P220—221 | 2 | ||

| P367—368 | ||||

| 《点滴·沙漠间的三个梦》 | P149 | 1 | ||

| 《点滴·酋长》 | P169 | 1 | ||

| 《日本俗歌四十首之二》 | P260—261 | 1 | ||

| 吴稚晖 | 《一个新信仰的宇宙观及人生观》 | P148 | 4 | 5 |

| P197 | ||||

| P269 | ||||

| P339 | ||||

| 《乱谈几句》 | P479—483 | 1 | ||

| 曹靖华 | (俄)班珂《白茶》 | P340 | 3 | 3(3) |

| 叶绍钧 | 《隔膜·寒晓的琴歌》 | P314—315 | 1 | 2 |

| 《诗的泉源》 | P472—478 | 1 | ||

| 茅盾 | 《蚀·动摇》 | P346 | 2 | 2 |

| 冰心 | 《超人烦闷》 | P385—386 | 1 | 2 |

| 《笑》 | P454—456 | 1 | ||

| 夏丏尊 | (日)芥川龙之介《湖南的扇子》 | P401 | 1 | 2 |

| (日)高山樗牛《月夜的美感》 | P459—466 | 1 | ||

| 郑振铎 | (俄)路卜洵《灰色马》中卷 | P369 | 1 | 1(1) |

| 朱自清 | 《荷塘月色》 | P467—471 | 1 | 1 |

| 徐志摩 | 《曼殊斐儿》 | P143 | 1 | 1 |

| 俞平伯 | 《冬夜·风底话》 | P334 | 1 | 1 |

| 林洪亮① | (波兰)显克微支《你往何处去》 | P196 | 1 | 1 |

| 文洁若 | (日)芥川龙之介《橘子》 | P400 | 1 | 1(1) |

| 总计(包括鲁迅) | 48 | |||

可见,在全书54处现代白话语例中鲁迅作品语例便有23处,占据压倒性优势。这不仅体现在数量上,更体现在篇幅上,《发凡》对鲁迅的语例往往是大段引用,甚至是全篇引用。如1932年初版本的《修辞学发凡》第十一篇《语文的体类》中探讨第二大类“刚健柔婉”体类时便全篇引用了鲁迅的《秋夜》以为佐证。由此,陈望道对鲁迅作品的看重可见一斑。

再从陈望道所选取的具体作品来看,鲁迅的23处语例中有10处为译文,还有1处是译序。足见陈望道对其翻译成就的肯定。鲁迅是在20世纪中国翻译文学史上做出过重大贡献的翻译家。他一生译介了大量的外国优秀儿童文学作品,对中国20世纪30年代儿童文学发展产生了重要影响。而在他译介的儿童文学作品中,俄国作家爱罗先珂(B·R·Epomehk)的作品就有两部:童话集《爱罗先珂童话集》和童话剧《桃色的云》。《爱罗先珂童话集》共有12篇,鲁迅翻译了其中的9篇,除《古怪的猫》未见发表外,其余各篇在收入单行本前均曾先后刊于《新青年》、《妇女杂志》、《东方杂志》、《小说月报》及《晨报副刊》。1932年初版本《发凡》中引用了《爱罗先珂童话集》中的《雕的心》、《春夜的梦》和《鱼的悲哀》(共计6次)。鲁迅很欣赏爱罗先珂的童心,他曾于《〈爱罗先珂童话集〉序》(1922)中写道:“我所展开他来的是童心的,美的,然而有真实性的梦。这梦,或者是作者的悲哀的面纱罢?那么,我也过于梦梦了,但是我愿意作者不要出离了这童心的美的梦,而且还要招呼人们进向这梦中,看定了真实的虹,我们不至于是梦游者(Somnambulist)。”②鲁迅语例中仅有的1处译序,便是鲁迅1921年所写的《译了〈工人绥惠略夫〉之后》。《工人绥惠略夫》是俄国作家阿尔志跋绥夫(M.Artsybashev)的中篇小说。鲁迅在译序中将作品与社会思潮相联系的评述方法,后来成为中国文学批评的一个主要手法。

鲁迅的23处语例中有12处为其个人创作的文学作品。其中短篇小说集《呐喊》共被引用8次,主要集中于《狂人日记》、《阿Q正传》、《头发的故事》和《药》等作品。其中《狂人日记》是中国现代文学史上第一部白话文小说。首发于1918年5月15日《新青年》四卷五号。文中借“狂人”的所见所闻抨击“吃人”的封建礼教。内容和形式上的现代化特征在中国现代小说史上具有开创贡献,而《呐喊》和《彷徨》的出现则标志着中国现代小说的进一步成熟。对于鲁迅小说的叙述艺术,李欧梵(1991:98)曾高度肯定道:“鲁迅是中国文学史上有意识地发展小说叙述者复杂艺术的第一人”。①吴晓东(1989)也指出:“鲁迅小说的第一人称叙述者的复杂化,是现代小说复杂化的一个标志,从而在形式层面上标志着文学范式的创造性转化”。②

鲁迅小说中常设立两类叙述者,借用美国理论家W·C·布斯《小说修辞学》(1987:80)中提出的一对重要概念,即为可信的叙述者与不可信的叙述者。区分的标准就在于叙述者的思想情感、价值取向是否与“隐含作者”保持一致。③关于可信的叙述者,《狂人日记》中的“狂人”便是典型代表。李致(2006)指出:“鲁迅如果打算借助人物的视角去开拓一个全新的感知领域,帮助读者超越日常感觉而看到一个不同于以往的‘新’世界——一个不合理的、有悖于人性的吃人世界,那么这个人物一定是个不被社会同化的人物。孩子和疯子,由此获得了作者的青睐。”而“在割断人物与传统社会成规之间的精神联系上,《狂人日记》中的‘狂人’比孩子更彻底。”④通过可信的叙述者视角,读者可以直接感知隐含作者的态度、情感和立场。鲁迅小说还有另一类已被社会同化了的不可信的叙述者。例如《狂人日记》文言小序中的“余”便是构成反讽的第一人称叙述者。他代表的是五四文白之争中与革新派相对立的守旧派。他指出狂人日记的目的是为了给研究者提供迫害狂患者的标本,这显然与作者真实意图背道而驰。“余”的存在与“狂人”的叙述视角构成了鲜明的反差,加强了作品的批判效果,从而对传统社会的既定成规进行一种“系统的潜在的损毁和非神圣化,一种还圣为俗的‘解码’[工作]”。”(华莱士·马丁)⑤

(2) 周作人现代语例分析

在《修辞学发凡》的现代白话语例中周作人所占的比重仅次于鲁迅。1932年初版本《发凡》中周作人的9处现代白话语例均出自他的译著,反映出陈望道对周作人译介方面的突出贡献予以了充分肯定。

在9处语例中,除《日本俗歌四十首之二》之外,《现代小说译丛》有2例,《现代日本小说集》有4例,这两部译著均由周氏兄弟合作而成。实际上,早在1909年,鲁迅与周作人便在东京出版了他们的第一部文言译著《域外小说集》。“如果说‘约略绍介了各国名家的著作’的《域外小说集》只是周氏兄弟宏伟翻译计划的开端,那么,《现代小说译丛》与《现代日本小说集》便是规模更大的小说翻译计划。”(韩洪举,2011) ⑥《现代小说译丛·第一集》是由周氏三兄弟合译,由上海商务印书馆于1922年5月出版。其中鲁迅译了9篇,周作人18篇,周建人3篇。《现代日本小说集》则是鲁迅和周作人合译的现代日本短篇小说集,由上海商务印书馆于1923年6月出版,书中收录了15位作家的30篇小说(鲁迅翻译了6位作家的11篇小说),其中作家及篇目的遴选则体现出周氏兄弟对于这一时期日本文学史的独特把握。此外,还有2例选自周作人的译著《点滴》。陈望道就曾专门在《民国日报》副刊《觉悟》上撰文力推此书。

(3) 陈望道文学价值取向探析

《修辞学发凡》中所引现代白话语例中其突出特点在于周氏兄弟作品占了压倒性优势。这一方面是由于陈望道对他们文学成就的高度认可,且周氏兄弟不少作品曾刊于陈望道主持的《新青年》⑦。例如周作人翻译的日本的国木独步短篇小说《少年的悲哀》曾刊于1921年1月1日《新青年》八卷五号,鲁迅的短篇小说《故乡》①亦刊于1921年5月1日《新青年》九卷一号;另一方面也是因为陈望道与周氏兄弟交情较为深厚,常并肩作战,彼此声援。值得注意的是,周作人在30年代,尤其是1934年的大众语运动期间与鲁迅、陈望道政治立场、文学主张等意见相左而关系出现裂缝。但在1932年《发凡》初版本之后,除1976年版因处于文革这一特殊政治环境下致使周作人语例归零之外,1945年渝初版、1954年版和1962年版中仍保留周作人的现代白话语例,由此或许可以反映出陈望道更看重的是文学作品本身的成就。

据陈望道《关于鲁迅先生的片断回忆》(1979:544)回忆,他与鲁迅二人的相识开始于20世纪20年代。②1920年4月,陈望道翻译的第一个《共产党宣言》中译本出版,他将书寄赠给鲁迅,实际上“当时与周作人通信甚多,书是寄请周作人转交的。”③鲁迅则回赠了一册自己与周作人合编的《域外小说集》。后陈望道应陈独秀的邀请,自1920年春担任《新青年》杂志编辑,同年,围绕《新青年》杂志的办刊方针,编辑部意见发生了严重分歧。胡适主张《新青年》应“多谈问题少谈主义”,鲁迅则明确支持陈独秀的主张把《新青年》从北京迁到上海出版,作为马克思主义研究会的机关刊物。陈望道曾在1921年2月13日与周作人的通信中写道:“我是一个不信实验主义的人,对于招牌,无意留恋。不过适之先生底态度,我却敢断定说,不能信任。”其对胡适持怀疑态度的一个重要原因便在于胡适所写的《多研究些问题,少谈些“主义”》。④

1927年10月8日,鲁迅于上海定居。而陈望道则是一边在复旦任教,一边筹建大江书铺。因书铺与鲁迅的居所较近,故二人交往日渐密切。期间鲁迅曾接受陈望道的邀请到复旦及附属实验中学演讲。据《鲁迅日记》记载1928年5月15日,鲁迅应邀发表的演讲题目为《老而不死论》。陈望道《纪念鲁迅先生》对此回忆到:“那时教育界的黑暗势力极为猖狂,不但对于‘五四’以后输入的马列主义思想进行‘围剿’,就是对于‘五四’以后盛行的白话文也极为仇视,企图加以消灭。鲁迅先生的演讲是为声援在当时复旦大学和实验中学作战的孤军而举行的。”⑤陈望道《关于鲁迅先生的片断回忆》也提到:“我记得,当时鲁迅先生的演讲极有声势,他幽默而泼辣地指斥当时的黑暗势力。每当讲到得意处,他就仰天大笑,听讲的人也都跟着大笑,那满屋的大笑声直震荡了黑暗势力的神经,给复旦和实验中学的广大师生以有力的声援和激励。”⑥

1928年陈望道创办大江书铺,并发行《大江》月刊。该书铺是当时上海左翼文艺运动的一个主要据点,它的成立跟鲁迅等友人的大力支持密不可分。据《鲁迅日记》记载,1928年5月至1930年5月间同陈望道往来的内容多达20余则,大多涉及筹办大江书铺、发行《大江》月刊等事宜。且当时鲁迅主编《语丝》、《奔流》两个杂志,工作繁忙,但面对《大江》月刊的约稿,却仍是尽力地满足。而另一方面,陈望道对鲁迅亦是积极支持。夏征农《忆望道老师》说道:“一九三二年国民党对进步文化的围剿正日益加紧,鲁迅著作已被禁止出售,望道同志恰于此时与施存统合办‘大江书店’出版了鲁迅翻译的卢那察尔斯基的《艺术论》。”⑦

可以说上世纪20年代,陈望道与鲁迅二人主要围绕着《新青年》杂志和之后成立的大江书铺的出版发行等事宜相互支持,彼此声援。30年代,“左联”成立后,陈望道站在鲁迅同一条战壕里。当时为了反击国民党掀起的“文言复兴”、“尊孔读经”的逆流,陈望道邀请胡愈之、夏丏尊、叶绍钧等人共同发起了一场“大众语”运动。而在此期间,林语堂、周作人等则提倡幽默、闲适的小品文。为此在鲁迅等人的支持下,陈望道于1934年9月创办了实践大众语的《太白》半月刊,“想用战斗的小品文去揭露、讽刺和批判当时黑暗的现实,并反对林语堂之流配合国民党反动派文化‘围剿’而主办的《论语》和《人间世》鼓吹所谓‘幽默’的小品文。”(陈望道,1979:546—547)陈望道曾在《太白》《掂斤簸两》①栏目下发表《过火的幽默》一文,对林语堂所谓的“幽默”小品文加以批判讥讽。鲁迅于1935年2月14日致吴渤信中(1981:59)也指出:“至于《人间世》之类,则本是麻醉品,其流行亦意中事,与中国人之好吸雅片相同也。”②

陈望道和鲁迅自相识以来,相互扶持,结下了深厚的情谊,对此胡愈之为《陈望道文集》作序时曾高度评价道(1979:3):“鲁迅是这个文化新军的最伟大最英勇的旗手,而陈望道同志则是鲁迅的亲密战友和合作者。③”如此便不难理解为何陈望道《修辞学发凡》中鲁迅现代白话语例占大多数的现象了。

而陈望道与周作人在20年代的关系也较为密切,且陈望道在认识鲁迅之前就已经认识了周作人。前文已提及陈望道翻译的第一个《共产党宣言》中译本就是通过周作人转交给鲁迅的。1920年9月27日陈望道在《民国日报》副刊《觉悟》上发表《近代名家短篇小说集〈点滴〉》(1979:417)一文,力推周作人的译作《点滴》:“周作人先生是中国用口语直译外国名家小说的倡始人和名手。”他“曾经译有《域外小说集》,在一九〇九年出版;那是全用古文译的。但他近来觉悟到用古文翻译很不适宜,这两年里便全用口语翻译,结果就得到这纯粹的成功。所以我们对于周先生的译作,不但愿列入名译队里,并愿当作口语文学试验成功愿意陈列的成绩”,故愿“用极诚恳的态度替他介绍给新中国底青年面前。”此外陈望道在1921年2月13日与周作人关于《新青年》杂志的一封通信中,高度肯定了“周氏兄弟”的贡献:“所谓‘周氏兄弟’是我们上海广东同人与一般读者所共同感谢的。多如先生们病中也替《新青年》做文章,《新青年》也许看起来,象是‘非个人主义’,‘历史主义’,却不是纯粹赤色主义或‘汉译本的‘Soviet Russia’了!”④

除了周氏兄弟之外,叶绍钧、夏丏尊、朱自清、茅盾、郑振铎等人也都与陈望道有着不同程度的交往。例如夏丏尊在语文教学上同样提倡言文一致的白话文。1919年他与陈望道、刘大白、李次九等人积极支持五四新文化运动,推行革新语文教育。这些文人不仅在文学上有一定的成就,且多志同道合。故《修辞学发凡》中的现代白话语例有部分源自他们的文学作品。

还有一点值得注意,从现代白话语例的选取角度来看,陈望道在文学价值取向上似乎多是倾向于海派文人,当然鸳鸯蝴蝶派作家除外。此外,例如老舍、曹禺、巴金、郭沫若等上世纪教科书中公认的大师级作家,他们的作品在《修辞学发凡》中同样没有或是极少被引用。郭沫若的语例只在1976年版中出现一次,且被引用的是他翻译的俄国列夫·托尔斯泰的长篇小说《战争与和平》。

2.从语例的变迁看社会语境对文学评判的影响

(1) 《发凡》中鲁迅与周作人的语例变化

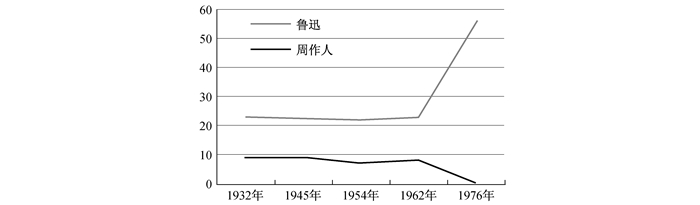

在不同的时空背景下,不同版本的《修辞学发凡》其内容往往会随之产生不同程度上的变更。据上文《〈修辞学发凡〉五大版本之现代白话语例频次统计总表》,周氏兄弟在前四个版本中,其出现的频次明显高于其他人,且基本保持恒定状态(鲁迅在1932版、1945版和1962版中均为23例,1954版中为22例;周作人于1932版、1945版中均为9例,1954版中7例,1962版中8例)。然而,1976年版中却出现分水岭。鲁迅的语例频次达到了高峰值,由之前的22、23例突升至56例,徒增一倍有余。而周作人则出现空白。致使这一变化产生的缘由跟当时的时代背景有着直接的关联。为了方便直观感知,我们将这五大版本中鲁迅、周作人语例频次的演变情况列成曲线图。

|

周氏兄弟语例频次轨迹演变曲线图 |

(2) 文学评判标准之后的社会语境

据陈光磊先生回忆说,1976年本中的不少修订之处并非陈望道的初衷。“即使在阶级斗争的年代,望老治学也不喜欢带入政治思维。当年他在读书笔记里批判了索绪尔的‘符号论’,认为那是资本主义的思维方式。陈望道看了以后对他说:‘学术上的东西不是简单的否定:不能贴标签,需要好好地探索。’”①然而,“当时对《修辞学发凡》的修订正处于评法反儒斗争时期,由于书里面的例子儒家居多,上面要求把儒家的例子换成法家,陈望道不同意,还悄悄对我说了一句:‘法家杀气太重唉。’”他知道陈望道心里不喜欢法家的东西,所以在帮忙修订时就多找一些鲁迅的例子,因为鲁迅的例子陈望道较能接受。②如此也就能理解为何1976年本中的鲁迅语例奇多这一特殊现象了。

而至于1976版中周作人的语例归零的现象,也有深刻的原因。30年代,周作人与鲁迅、陈望道的立场、主张背道而驰。“如果把鲁迅视为太白派的精神导师,而把林语堂、周作人当作论语派的精神首领,那么就会发现一个有趣的文学现象——现在剑拔弩张的论战双方,当年曾是同一战壕里的亲密战友。”(施建伟,1999)③论语派是从美学、艺术的角度切入文学,而鲁迅等左翼作家则是从现实性、战斗性的角度切入文学。1933年鲁迅在《现代》上发表《小品文的危机》认为:“生存的小品文必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息,然而这并不是‘小摆设’,更不是抚慰和麻痹,它给人的愉快和休息是休养,是劳作和战斗之前的准备。”他对论语派脱离时代背景,提倡“为笑笑而笑笑”的艺术,故意粉饰太平,提出了尖锐的批评。虽然陈望道与周作人意见相左,但似乎并没有直接影响到陈望道在修订《修辞学发凡》时对周作人现代白话语例的保留(除1976年版)。从这个角度而言,陈望道是以较为单纯的文学眼光来看待作家的文学成就。

另一方面,1976年版《修辞学发凡》的修订工作正处于文革背景下,政治氛围异常紧张,此时政治环境因素对文学评判标准的制约作用格外突显,故在1976年版中被视为“汉奸”的周作人语例全部消失这一特殊现象也就不足为奇了。而只要政治氛围恢复宽松,其对文学评判标准的制约作用便不再如此强烈,周作人的文学地位及其作品的文学价值也就重新获得认可。据我们考察,在《修辞学发凡》现今较为通行的两个版本(2001年世纪出版集团上海教育出版社版和2005年复旦大学出版社版),都不同程度地恢复了周作人现代白话语例。据统计,2001年版中有3例,而2005年版中则升至7例。

可见,语例的增减变化一方面反映出陈望道选取时多半出于对作家本身的文学成就的考量,但另一方面也揭示出了政治环境因素的禁锢作用不容忽视。

除了周氏兄弟之外,吴稚晖、方志敏、殷夫、郭沫若、闻一多等人的语例频次变化也同样与政治因素相关。例如:吴稚晖的语例在1932年版、1945年版、1954年版中出现的频次分别为5、5、3,而到了1962年版、1976年版中则皆为0。吴稚晖语例的变迁实际上也是社会语境因素制约文学评判标准的缩影。据我们考察,在前三个版本中引用了吴稚晖的两篇作品:《一个新信仰的宇宙观及人生观》及《乱谈几句》(1954年本中无)。前者收录于科玄论战(即科学与玄学之战)文集《科学与人生观》(1923)中。“科玄论战”又称“人生观论战”,是20世纪20年代在中国思想文化领域爆发的一场历时近两年的论战。1923年2月14日,张君劢在清华大学作了题为“人生观”的演讲,对科学主义“科学万能”的思想倾向提出批评。4月12日丁文江发表《玄学与科学——评张君劢的“人生观”》,对其观点斥为“玄学”,从而拉开了论战的序幕。同年,吴稚晖发表《一个新信仰的宇宙观及人生观》。“科玄论战”对20世纪中国唯物史观派文化哲学的发展产生了深刻的影响,故陈望道《修辞学发凡》引用吴稚晖的语例便可理解。然吴稚晖毕竟是国民党元老,故建国后的1954年本虽然还保留,但到了1962年本、1976年本中因受外界政治环境影响,最终还是被删除了。

除了吴稚晖外,方志敏、郭沫若、殷夫、闻一多四人的语例在之前的版本中并未出现,1976年本中才开始被引用。分别为方志敏《可爱的中国》,殷夫《五一歌》、《血字》,郭沫若译《战争与和平》,闻一多《荒村》、《红烛》。

郭沫若、殷夫、闻一多三位都是成绩卓著的文学家。其中郭沫若在解放后被推为继鲁迅之后革命文化界的领袖。在上世纪教科书中公认的大师级作家“鲁、郭、茅、巴、老、曹”中郭沫若就排名第二,仅次于鲁迅。陈望道对于郭沫若文学成就的认定究竟如何还有待考证,不过值得注意的是,在《修辞学发凡》中前四大版本(1932版、1945版、1954版和1962版)中并无郭沫若的语例,而直到1976年版中出现一例,且陈望道选取的这仅有的一例还是郭沫若翻译的俄国托尔斯泰《战争与和平》。此外,殷夫被认为是“无产阶级革命诗人”,闻一多则更是被毛泽东称赞为“拍案而起,横眉怒对国民党的手枪”(毛泽东《别了,司徒雷登》)的“有骨气的中国人”,1976年本中添入他们的作品,一方面是肯定他们的文学成就,另一方面也反映了当时政治形势的需要。

1976年版相对于其他版本而言,受到的社会政治因素的制约作用是最大的。特别值得注意的是1976版中还有一种现象是政治直接作用下的产物。即民歌语例的首次出现(共有9例)。这些多半是歌颂大跃进、“总路线”的民歌,携带着浓重的社会政治色彩。当然,这一版本由于其时陈望道已经年迈,修订工作主要是助手帮助完成的,语例的选择未必全部反映了陈望道自己的意愿。

三 结语我们以陈望道《修辞学发凡》中的现代白话语例为研究视角,选取陈望道生前亲自审定的五个《发凡》最重要的版本,对其所涉及的现代白话语例加以考察。通过《发凡》中白话语例的选取与变迁,我们可以借此考察一个重要的修辞学者对于中国现代文学史的叙事。

据我们考察,周氏兄弟(鲁迅和周作人)的现代语例频次在各个版本中均占据着明显的优势,由此反映出陈望道对周氏兄弟在现代文学史上成就和地位的高度肯定。这也与陈望道跟周氏兄弟交情深厚,且在一系列重大的文学、语文运动中彼此声援有关。此外,吴稚晖、林洪亮、文洁若等人的被引用,不但显示出当时的文学叙事和今天的文学叙事的差异,同时也显示了在文学史学者的文学叙事之外,修辞学者的文学叙事的个性。