直诉,是传统中国君民沟通的重要制度安排,其目的在于打破传统中国官僚层级制国家治理模式带来的民众和高层之间隔膜,有利缓和政府(尤其是中央政府)与社会之间的紧张关系,也是统治者践行其“德政”的重要体现。直诉制度的历史源远流长,且往往与“登闻鼓”、“邀车驾”之类的制度联系在一起。后世论“登闻鼓”制度之渊源多引《周礼》之“路鼓”与“肺石”为证。①

但是,《周礼》的记载尚不能得到传世文献与出土金文法律资料的印证,不能作为直诉在周代即有实践的确证,法史学界多认为直诉“方式之确定,则始于南北朝,登闻鼓之设是也。”②《周礼》成书于战国时期,与出土的战国包山楚司法简大致为同一时期。我们若以此二种材料相互印证,则可以发现在战国时期即有关于直诉制度运行的实例,尤其从包山楚司法简的相关记载看,当时楚国的“直诉”程序已经较为成熟并达到制度化的层面,楚国的“直诉”制度也可能正是同时期成书的《周礼》关于“路鼓肺石”类直诉制度的实践渊源。由此,南北朝以后直诉制度方才成型的传统观点,有必要进行再检讨。

在包山楚司法简中记载的案件,大都是楚王或代表楚王的左尹官署直接受理地方民众向中央提起诉告的案件,与后世的直诉于君王的案件类似,如“疋狱”文书记录就是简要案由登记。包山楚司法简也有较为完整的案件程序文书群,如“集箸言”类文书、无篇题的“案卷类”文书,本文选取较为完整而有代表性的“集箸言”简15—17作为主要材料,它们记录了五师宵倌司败若告昭行大夫

在本文中,复原文书的角度是将简文为一份案件卷宗进行编联,且考虑到文意的贯通,所以不按整理者的竹简编号排列,而是以独立的各个文书形式排列,这有助于读者直观地了解这些简文内在的关系、文书的作用。

(二) 复原结果从文书物理形态的考察,根据出土报告,记载本件文书的竹简编号为15、16、17,长分别为69、68.8、69cm,宽分别为0.8、0.8、0.75cm,上下均有契口,位置较为一致,上契口分别位于19、18、17.5 cm,下契口分别在16.5、16.1、16.5cm,物理形态上较为一致。②再观察文书笔迹,正面和反面的笔迹可以辨认为同一书手所写,从简文反面的记载可以看出其中正面所书的诉状应是书手誊写,并非原件。由此推测,此份文书应是左尹官署所收并整理而成。因此,我们在上文按照卷宗的形式对竹简进行了重新编联,对整理者编联的改动方面主要就是将简15—17的反面记载提前,并且考虑到就文书实际阅读而言,文书反面的阅读顺序在我们将竹简翻转后,应该是正好和正面相反顺序阅读,故而将简文反面排列为:简17反→简16反→简15反。③

本案的卷宗包含内容较为简略,我们将其分为标签——收件说明(简17反+16反)、案情摘要(简15反)、案卷内容——诉状(简15—17)三份文书。由卷宗内容可见,本案在左尹官署尚处于刚受理阶段,还未进入实质审理。在司法文书简的其他部分也没有见到本案的相关内容,仅仅在所䛠简(参见简171—176)中记载了在同月的乙丑日(即左尹官署收案后五日)另由发尹利负责审理本案。

需要提及的是,整理者将本案案卷归在“集箸言”(简14)篇题之下,并在该篇题下收入了简15—18共计四枚简,包括了两个案件,④但整理者对此并没有说明理由,整理者认为是有关名籍纠纷的告诉及呈送主管官员的记录。后来的学者相继指出“集箸言”类的简文内容是与司法诉讼有关的讼辞或称为诉状(参见本文第一章)。也有学者推测整理者将简2—13归入“集箸”、简15—18归入“集箸言”,是基于它们应与“名籍”有关的考虑,简2—13、15—17内容均与“典”有关,简15—17书有“敢告视日”、“告谓”故归入“集箸言”。至于将简18也归入“集箸言”,大概是误解了简文文意,认为其与名籍纠纷有关。⑤我们认为,从简文的内容推断,整理者对本部分的内容性质的判定稍显粗疏,后来的学者指出“集箸言”是诉状类文书是正确的,进一步考虑到简15—17是一份案卷的情形下,那么“集箸言”应是左尹官署对于此类案卷的命名,而不仅限于是单份文书。需要指出的是,整理者将简14—18均纳入简14的篇题“集箸言”类,从竹简的形制角度观察也是不合适的,简18的长为65.3cm,宽0.9cm,与简14—17的长度相差约4cm,可见其中差异。简18的形制规格疋狱类简(简80—102)是相近的,均是长度在65 cm左右,且简18的内容也和疋狱类简近似。考虑到在战国秦汉时期的公文书有严格的规制,竹简的形态往往反映了文书的不同类别和性质,因此我们仅从形制一项也需考虑将简18归入“集箸言”简是不合适的。①

二 直诉案件文书简释文新编联与语译为了便于下文的分析,现将释文按照上文复原文书的结论,将简文重新排列并语译如下:

(一) 文书简新编联释文及相关问题左尹。

五帀(师)宵倌之司败告胃(谓):昭行之大夫

仆五帀(师)宵倌之司败若。

敢告视日:

卲(昭)行之大夫

不敢不告视日。

本案卷宗系由简15—17的正反面三份文书组成,故而下面的语译即将文书按份译出,并在脚注中予以必要说明。②

左尹,于十月甲申日从④收到君王嘱命办理此案。

五师宵倌的司败若向君王呈告称:昭行大夫

仆⑦:若,现职为五师宵倌司败。

敢告于视日⑧:

昭行大夫盘

不敢不告于视日。

就以上释文和语译,需要说明以下两点:1.本案涉及的程序是直诉还是上诉?从案件经过看,本案最初源于直诉楚王,楚王交办左尹,原告在经过审理后,不服第一次负责审理的官吏拖延裁判的做法,又再一次上告楚王,或许有人因此认为本案属于上诉案件,但如果从案件本身从未下判这一角度看,将其视作是上诉,于程序法角度看并不妥恰。2.直诉案件的审理者与司法职官专职化。我们可以看到,楚王仍是再次将案件下转给原审理机构进行审理,由此可见,即使是直诉案件,楚王也不干涉具体的审理,在一定程度上体现在当时楚国中央可能已经有专职司法的趋势,这种趋势的表现之一就是左尹已经从春秋时期的军事职官变成了司法职官。

三 楚国直诉程序诸问题探讨现在以前列的三份文书为根据,由于本份卷宗中出现的文书格式、术语(包括文书与法律术语)和关键性的词汇是我们理解文书内涵的基础,故下文将以此格式、术语和关键词汇为核心展开楚国直诉程序相关问题的探讨。讨论以文书为序进行。

(一) 直诉案件的受理与审理——以“

值得注意的是,在简16反有表明案件来源的“王

我们认为,陈伟的释读意见可从,“ 䛠 ”应读为“属”。在包山楚司法简中需要注意的是“ 䛠 ”常常和“致命”联系在一起,如下文讨论的舒庆杀人案简文:

“以致命于子左尹。仆军造言之:视日以阴人舒庆之告䛠仆,命速为之断。”(简137反)

此处作为左尹下级的“军造”回复左尹时即用“致命”一词,而后句中上级“视日”命令下级“军造”时即用“ 䛠 ”(属)。这种用法在先秦古籍也能见到,如《荀子·强国》记载楚令尹子发的陈述里就有“致命”与“属”,“致命”是回复楚王之命,“属”则是子发命令下级:

(子发)归致命曰:“蔡侯奉其社稷而归之于楚,舍(子发)属二三子而治其地。”②

由上述卷宗标签的分析可以看到,在直诉案件中,楚王受理案件后并不直接审理案件,而是将其转给专职司法裁判的左尹处理,由此我们可以确认的是直诉于君王的案件的审理者仍是王廷所设的专门司法机构——左尹官署,其亦有审理君王交办案件的任务。

(二) 直诉中的更审问题——以案情摘要为例简15反的记录在卷宗中是起到案情摘要的作用,先迻录如下:

五帀(师)宵倌之司败告胃(谓):昭行之大夫

上引简文主要记录了以下事项:

1.原告:五师宵倌之司败,根据诉状其名为“若”。

2.被告:昭行之大夫

3.原案由:抓走下属工匠(倌人)。

4.更审理由:新造

由上引事项可见,要理解在简15反记录的案情摘要的内涵,首先要对两个术语:“不慭(

1. “不慭”

“不慭”,在简17还有“不

我们同意刘信芳和史杰鹏的观点,简15反的“慭”和简17的“

2.

“

我们认为,释“察”之说可从,其含义应考虑到在文书中的实际用例,不一而同。“察”字在包山楚简中用例大致可分为三类用例:其一、核察事实,如名籍登记:简12(察……某瘽之典)、15反(不为其察)、126(察……同室与不同室)、128(察……同室与不同室)、128反(其察)。其二、刑事检验,如察伤、死之故:简22(不察)、24(不察)。对死:简27(察告)、47(分察)、54(不察)、125(察之)。其三、察询:简137(信察闻知)、简157(察闻)。

因此,落实到本案中,“不为其察”系左尹的属吏在摘抄原告上诉状时的用辞,与“不为其察”可以对读的是原告的原话——“不为仆断”,显然有审断之意,那么在本处用例中如果读“察”为“覆”(“覆”有审断之意如前文所列),是比较合适的。

还需要注意的是,简15反记载的是案情摘要,应是左尹属吏在受理案件后摘录案情写成供左尹查阅的,但在其中我们可以发现一个程序上的重要问题,即原告不服审判官审判时司法部门的处理方式。我们在本份案卷中没有看到直接的记载,但是“所䛠 ”简的记录却为我们提供了线索。按简17反、16反的记录,左尹在十月甲申日收到楚王廷转来原告诉状,隔五日(同月乙丑日)(参见简171—176)左尹命令发尹利(此人在简128的同室调查案中也出现,表明其是左尹的下属官吏)负责审理本案,原审判官新造

在简15—16中,我们见到其中有公文书的格式文句,即以“敢告于视日”开始,以“不敢不告于视日”结束。此种起始呼应的句式,在秦汉文书简中最为常见的莫过于“敢谳之”,同样也是表示文书的开始与结束。在包山楚司法简中这一格式文句同样见于简132—135,而简132—135同样是记载呈于楚王的诉状,因此我们可以判断此种格式应是当时楚国书面诉状的通行格式。那么此种格式文句的含义是什么?最重要的是要解读两个术语——“告”与“视日”——的内涵。

“告”系为诉状文书的程序用语,如周凤五、林素清指出:“‘告’字见简15:‘仆五帀宵倌之司败若,敢告视日。’又简120:‘下蔡

关于“视日”。学界对其认识是逐步推进的。最初释读为“见日”,后则是释为“视日”成为通说。在释为“见日”的时候,主要的看法有以下二种:

其一,指左尹。整理者释为“见日”,从简文内容看,指左尹。③李零指出:简文讼辞多称廷官为“见日”(义如后世所谓的“青天”)。④后来陈伟湛指出:日可指君王,见日,意即可经常见到君王的人,实即指君王左右之大臣。左尹被尊称为见日,也从另一侧面反映其地位之高。⑤何琳仪也认为:见日,疑官吏之尊称。谭步云也认为:见日,对上司等的尊称,相当于“您”“他”。在包山楚简中特指“左尹”。我们认为,“见日”指称左尹的看法并不能在简文中得到支持,因为在本案的诉状中,可以看到在“敢告视日”的开始语之后的正文内容中原告也有直称“子左尹”(如简15),可见二者不能等同。

其二,“视日”指楚王,陈伟最初从文书的内容分析认为:“见日,整理小组以为指左尹,实则应是指楚王。”⑥贾继东认为:“‘见’宜作‘现’解,故简文中的‘见日’即‘现在的太阳’,借指时下之楚王。”⑦周凤五也赞同“见日”指楚王的意见,他认为:“以见日为楚王,不但符合简文所反映的楚国司法制度与诉讼程序,且与先秦文献所见楚人的用语习惯也完全一致,是正确可信的。”⑧

“见日”释为“视日”则有赖于郭店楚简的出土。裘锡圭首先将“见日”隶释为“视日”,他提出:“包山楚简屡见‘△日’,(《楚系》七〇六页)以前释作‘见日’,其实应该释为视日。”⑨裘锡圭的释读意见得到了多位学者的认同。⑩

后来有学者开始提出第三类意见,认为“视日”应是类似于王廷的具体事务负责人或值日官。①对于“视日”的具体职责范围,范常喜指出:“(视日)楚国人在审理案件时对案件主要负责人的一种通称,约相当于现在的主审官,谁负责审理某案谁就是‘视日’,而非一般的固定官名。”②陈颖飞则认为:“‘视日’意当为‘直日’,负责给楚王呈交报告等事务。”③吴晓懿则认为:“视日应当是一种官员轮值的职司,疑类似于《左传·襄公二十五年》:‘崔子称疾不视事。’和《汉书·王尊传》:‘今太守视事已一月矣’中的‘视事’。”④

我们认为,尽管以上学者均从文字含义和典籍寻找依据,试图证实“视日”即楚王。但仅从文书称谓一致性的角度看,若“视日”指楚王则在文书中无法疏通。在简15—16的诉状中开始的“敢告视日”的“视日”如果是指楚王的话,那么在其诉状中同样提到了楚王时候也应该是“视日”,但实际上在诉状中原告却用了另一个词“君王”。同样的,“视日”也不指左尹,简15—16载原告的起诉经过时明确地说“仆以告君王,君王䛠仆于子左尹。”可见此“见日”非指左尹。因此,将“视日”解释为王廷或左尹官署的值日官或具体事务负责人的说法可从,在本案中,可以进一步明确的是,其所指对象应是和楚王受理臣民直诉事务有密切关系官员,即“视日”应是代表楚王接受臣民告诉的机构或对该机构的负责官员的尊称,其被称为“视日”或许与楚人的巫卜文化与神判传统有关。⑤

综上所述,当时楚国臣民可以直诉于楚王。代表楚王接受臣民告诉的机构或官吏也很可能就是被称为“视日”。这与《周礼·夏官·大仆》所载“御仆与御庶子”的职能是类似的。需要说明的是,直诉于楚王的案件,在包山楚司法简中仅见此案,更多的是直诉于中央司法机构的案件,这类案件的记录在“疋狱”简,相关的分析笔者另有撰文,在此不赘。⑥

(四) 诉状中所见两造身份向楚王提起直诉,那么原被告两造身份是什么?这是首先要解决的问题。根据简15的记载,在诉状开头就是原告的身份表述,其自称是“仆,五师宵倌之司败若”,仆为原告的自我谦称,“若”为原告之名,那么表明其身份的是“五师宵倌之司败”,此为何指?“五师宵倌”从语句看应是指称楚国的某个机构,“司败”则是指该机构所属之官吏,那么他们的具体是什么,还是要予以一一考辨。

1.原告——五师宵倌之司败

关于“五师宵倌”。有学者认为,“五师”系楚国的直属楚王军队。“宵倌”是五师的客舍,负责接纳往来车马行人。⑦“宵倌司败”应是军队负责管理司夜小臣的官员,与周官“司寤氏”相类。⑧不过也有学者认为“五师”系掌管纺织或缝制衣物的官署。“倌”则“指官营手工作坊的工匠,掌管这类作坊与工匠的官署也叫倌,如五师宵倌即是”。⑨可见,“五师宵倌”可能为军队军备后勤机构。

司败,一般认为是楚国特有的与司法有关的职官。整理者指出:“司败,《左传·文公十年》:“子西曰:‘臣免于死,又有谗言,谓臣将逃,归死于司败也’。”杜预注:‘陈、楚名司寇为司败。’主司法。”何琳仪也认为:“司败,官名。《左文十》‘臣归死于司败也。’注陈楚名司寇为司败。”⑩刘信芳有同样的观点:“包简司败屡见,均为官署、地方官、贵族封地之司败,亦主刑狱。……唯简102‘右司寇’为孤例,则战国时楚地方刑狱官称‘司败’,偶亦称‘司寇’,而国家司法刑狱之官为左尹,此所以与春秋时小有差异。”①在此需要对于楚国司败稍作辨正,如上所引,在《左传·文公十年》中有杜预注云:“陈、楚名司寇为司败。”杜氏此注为后多被引为说明楚国的司法职官即为“司败”的依据,然则依据包山楚司法简的资料看,认为楚国司败为司法职官并等同于周制之司寇的观点不能成立。查司败在包山楚简中的用例,就司败本身而言就有大司败、少司败、司败之分,甚至还有我们至今无法知道确切含义的馭司敗。②从司败所属机构看,则更为广泛,上至楚王有“厶司败”,③封君亦有司败;④下至各类官府和官员也有司败,地方官府有司败,⑤地方官员也有自属的司败,⑥军队内设机构有司败,⑦总之,之大致战国楚地是一个很广泛应用的称呼,故而与其说“司败”是司法职官,不如说是一种职业称呼,可能是楚国特有的辅佐性司法事务幕僚的称呼。张伯元指出:“‘司败’即‘司法’,从包山简看,楚国的‘司败’具有广泛性设置的特点,楚国各级机构中常有设。”⑧此说对于我们理解本案有很大帮助,如此而言,可见在本案中具名原告的司败若可能是作为其所在的机构“五师宵倌”的代理人而起诉的。

2.被告——卲行之大夫

关于被告的身份,我们可以明确的是其属于楚国的贵族,有认为“邵行”即见于史书记载的顷襄王时的大司马昭常。⑨“卲行之大夫”则表明被告就是昭常的家臣。也有将“卲行之大夫”断读为“卲,行之大夫”疑为“管理昭氏的行大夫。……疑‘行大夫’与‘行宛大夫’、‘行士’相类,皆‘行府’所辖,职掌或与《周礼·秋官》司寇所属‘大行人’、‘小行人’相近,掌宾客往来之礼。”⑩

由原被告身份在案卷中的表述可见,在当时楚国案件的涉讼者如果是重要机构或者官吏,则存在着由其代理人参与诉讼的情形,此种情况是否属于诉讼代理人制度?由于资料匮乏,现在尚不能断定,只能等待将来有更多的资料的发现后再行论证。

(五) 直诉案件的审理经过根据简15—17的上诉状的记载,我们知道案件实已两次诉于楚王,楚王也两次将案件转给左尹处理。原告“若”因被告“

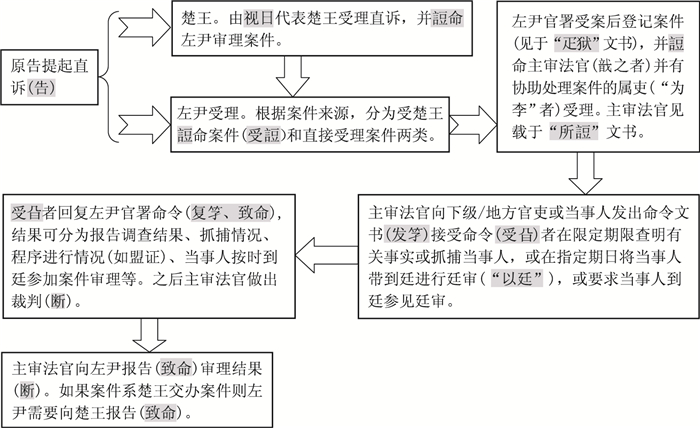

总结上文分析,我们结合“受GF9C8 ”、“疋狱”、“所䛠 ”等文书,将战国楚地直诉程序表述为如图:

|

图 1 直诉程序示意图 |

说明:

1.更审制度。本节所见到的司败若案中,原告对审判官的裁断不服(术语为“不慭”,其原因可以是审判官拖延裁断或不进行案件事实调查等),原告可以再次向楚王呈告,那么上述的流程将重新开始,不过需要更审(即左尹需要更换审判官重新进行审理)。当然目前我们见到的这类案件只有五师宵倌司败若告昭行大夫GF9A3 GF9A4 GF9A5执其下属倌人案、舒庆杀人案等,均系又左尹官署处理的案件。不过从舒庆杀人案来看,该案系地方上报案件,在地方上也同样有更审的情形存在,以此来看,在当时的楚国诉讼中更审应是比较常见的。

2.左尹也有可能直接审理案件,并发出指令,此时左尹也是主审法官。

3.宣判程序。因为目前尚未见到案件宣判程序的资料,我们对于左尹官署最后如何进行宣判,如何告知当事人审判结果均不得而知,所以上述示意图并没有关于宣判程序的内容。我们推测,宣判不外乎两种情形:其一、向楚王提出直诉的案件,应是左尹向楚王致命,然后由代表楚王的视日向当事人宣告案件裁判结果;其二、向左尹官署提出的直诉案件,应是左尹官署直接向当事人宣告。

结语《周礼》是成书于战国之时,其中更多有作者的制度理想构造,而非纯为西周的实际制度,故而不能仅以此认为西周时期即已经形成制度化的“路鼓”、“肺石”。不过《周礼》记载的制度,即便有理想化的成分,但仍有其当时代的现实原型依据,绝非向壁虚构。现在,根据包山楚司法简的记载诉状来看,直诉制度在战国楚地已经开始有运作实例,说明先秦战国时期即有关于直诉的实践,从此种实践内容看,在战国中期的楚国已有较为完整的直诉制度安排。如果此种观点可以成立,那么学界的通说——直诉制度在南北朝以后才成型并正式制度化——就有必要进行重新检讨。

”者。从用法上看,“

”者。从用法上看,“  ”字在包山简中无一例外地均出现在“见日”这一官名中,而“HJ 79”字则未见在这一官名中出现过。可见“

”字在包山简中无一例外地均出现在“见日”这一官名中,而“HJ 79”字则未见在这一官名中出现过。可见“  ”、“

”、“  ”有别,“

”有别,“  ”非见字,宜入存疑字。参见:白于蓝:《〈包山楚简文字编〉校订》,载《中国文字》新25期,台北:艺文印书馆,1999年。

”非见字,宜入存疑字。参见:白于蓝:《〈包山楚简文字编〉校订》,载《中国文字》新25期,台北:艺文印书馆,1999年。

尹均有司败。

尹均有司败。

之司败。

之司败。