据罗新璋、陈应年先生统计,国内刊物首发有关“可译/不可译”的专题论文为《俄文教学》1954年第9期上的“可译性问题的说明及确切翻译的原则”,作者为苏联的费道罗夫。①中国期刊全文数据库收录的最早相关论文为《外语研究》1980年第1期刘煜的“关于翻译的理解问题”。在此数据库上,以“主题”的方式输入“可译”与“不可译”,相关论文分别为1597和870篇,②说明国内学界对此问题十分关注。然而,从日语训读这一特殊的翻译形式去讨论这个话题的论文一篇也没有。为此,笔者从前期研究里接过一个引起争论的译例——《静夜思》及其英译,从形而上与形而下视角展开进一步的讨论。

静夜思 Thoughts on a Silent Night

床前明月光 Before my bed is a pool of light;

疑是地上霜 Can it be frost upon the ground?

举头望明月 Eyes raised, I see the moon so bright;

低头思故乡 Head bent, in homesickness I'm drowned.③

首先要说明的是,原文作者是从现代语言学角度,站在讨论先验的立场论述“不可译性”的,与本文视角有别,这里拿来一用。作者论证了“静夜思”的5种关系组合,即“静夜(形)+思(名)”、“静夜(副)+思(动)”、“静思+夜思”、“静(形)+夜思(名)”、“静(名)+夜(名)+思(名)”,指出“五种水平的组合关系及其生成的含义(sense),在英语中必须由五个分立的句段来表达。在翻译过程中,取其中一个可能的'断句',就是对其他四个的否定,同时也被后者否定。……另一方面,在包含了五种可能的'静夜思'句段中,形/副/名词的自由转换和彼此间关系的重组,实际上使得事物的状态(名)、性质(形)和活动方式(副)处于互动互换的过程中。……每一个意象既'场'又'不在场',或曰'有无相生','阴中有阳,阳中有阴'。这种审美和哲理的效果,能通过翻译再现吗?”接着,论证了“主/客关系的不可译性”,即人称代词的有无及其翻译问题。对中国人来说,“在阅读的当下把握中,不会有'谁在思'或'谁思乡'之类的问题出现,读者之'我'也就无须登场。……翻译,就是改变原文中的主/客关系”。之后又探讨了“时间意识的不可译性”,指出“在阅读《静夜思》时,不仅'谁在思?'而且'何时在思'的问题也不会进入思维和审美过程。在汉语结构中生成的时间意识,已将'过去'和'将来'凝缩在此刻当下的阅读活动之中”。最后讨论了“'思'的心/脑关系不可译”,“汉语'思'在其所属的聚合段内,或强或弱地将英文的think/thought和feel/feeling凝缩为一个词(语素)。……将《静夜思》译成任何一种欧洲语言时,我们无法避开汉语'思'的形态学特征带来的问题”。结论是“《静夜思》个案分析表明聚合关系转换的不可能性从而论证了不可译性”。①

然而,具有思辨意义的是,就《静夜思》训读式日译而言,上述几大问题皆不复存在。

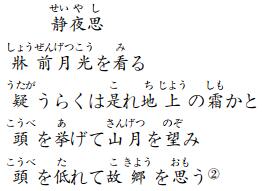

静夜思

牀前看月光

疑是地上霜

舉頭望山月

低頭思故鄉

训读:

|

②[日]前野直彬注釈:《唐詩選》(中),東京:岩波書店,2000年,第350—351页。另一个版本为:夜思/牀前明月光/疑是地上霜/舉頭望明月/低頭思故鄉平声陽韻;夜思/牀前月光明らかなり/疑うらくは是れ地上の霜かと/頭を挙げて明月を望み/頭を低れて故郷を思う。见目加田誠译注:《唐詩三百首》(3),東京:平凡社,1975年,第14页。引用版式有变。与前引相比,中文版本亦有三处不同,即“静夜思”与“夜思”、“看月光”与“明月光”、“望山月”与“望明月”。另,“训读”是一种按照日语语法读译古汉语的方式,也叫训译。

首先,题目“静夜思”照搬进日语,其五种组合关系依然存在,“每一个意象既'在场'又'不在场'”,任凭读者解读。其次,训读不仅维持了“主/客关系的不可译性”,没有像英语那样添加任何人称代词,同时也维持了“时间意识的不可译性”,没有使用动词的过去时或进行式。而“'思'的心/脑关系不可译”性在日译里也被颠覆,一个「思う」化解了英译时的苦恼。要言之,英译时不可能做到的、并引发学者讨论“不可译性”的四个方面,日译时却兵不血刃地化于无形。③此外,日译的后两句甚至再现了原诗的对仗特点。由此看来,把作者所谓《静夜思》译为欧洲语言时的“不可译性”放至整个译界,并不具有普遍性或普遍意义,关于“不可译性”的讨论,尚需从形而上的层面进一步展开。

二因此,首先需要从本体论角度回答“翻译是什么”的问题。而回答也必须脱离形而下的翻译实践、脱离具体语种。换言之,从翻译教程、各类辞书引用的定义往往与哲学本体论无关。④从形而上的角度看,要回答“翻译是什么”,必须先回答“语言是什么”。因为语言是翻译活动赖以生存的前提。相对于语言,翻译是次生的。但是,要回答“语言是什么”,又必须先思考语言产生的基础———人类赖以生存的这个世界,即思考语言与世界的关系。

日本学者通过对维特根斯坦的研究,把现实世界表述为,或曰翻译为“分节化的世界”。“譬如一只白狗在跑这个事实,我们会认为是由表示性质的'白'、表示对象的'那一只狗'和表示动作的'跑'几个部分组成的。……从'桌上有一台电脑'这个事实出发,把它们分节为'那个桌子'和'那台电脑'两个对象以及'什么地方有什么'这一层关系,并视它们为构成事实的元素”。①简言之,世界就是如此这般分节为对象与概念两大部分。同时,作为语言,也必须是分节的。混沌一团的符号无法看懂,也表达不了世界。笔者能够读懂日文,是因为具备了对连写不空格的日语进行分节和阅读的能力。口语也同样如此。对人而言,无法分节的语言或不是语言,或是听不懂的语言。同时,作为翻译研究者,也深知某些误译的原因正在于译者未能对日语原文进行合理的分节。

总而言之,有了分节化的世界,有了分节化的对象与概念,有了分节化的语言,语言表达才有了可能。而语言之所以能够成为语言,重要的在于使用。使用产生意义。而语言的使用正依赖于自身的群生性特点。只有当事者本人才能知晓的语言是难以证明自身的存在,所以,“我们可以将其他任何人都不懂而我'似乎懂'的声音称为一种'私人语言'”,②而不予承认。要言之,语言的意义不仅在于使用,更在于与人的交流。“杜威强调,语言是一种关系,至少要有两个人参与,……独白则是与他人会话的产物和反映”。③

综上所述,正因为世界是分节化的,所以才有了指称的可能,才有了命名的可能,才有了判断的可能,也才有了言说的可能。另一方面,语言的本质是群生性的,语言的意义在于使用,所以,人与人的交流才成为语言存在的基石与平台。同时,也正因为有了语言的使用,有了语言的交流,也才有了语言的翻译,翻译也才能有所附丽。雅各布森把翻译分为“语内翻译”、“语际翻译”和“符际翻译”,正是看清了语言与翻译间的本质关系。因此,由语言自反性而产生的同一语言内的重述也才有可能被视为翻译的一种。而“符际翻译”,比如密电码,不过是“语内翻译”、“语际翻译”的变形而已。说到底,还是要归结到它本质上是一种语言。

由此,第一个结论便是:没有分节化的世界,就没有言说,没有言说,则没有翻译;分节化的世界是言说的基础,言说则为翻译之母。语言的群生性则是人与人交流的基础,翻译也由此应运而生。当然,我们也不可忘记,这个“用语言的方式进行分节化的世界不过是漂浮在非语言体验之海的一座小岛,……那里还伴有各种各样无法彻底语言化的意象”。④

回到《静夜思》,它一旦从李白笔下流出,就已经不可能隔绝于世。“语内翻译”已经开始,不同的读者心中会有不同的译文。同时,“符际翻译”(譬如作画、舞蹈)也成为一种可能。如此,还能说《静夜思》具有不可译性吗?从形而上的角度看,李白既然能够说得出来,为什么“语际翻译”就不可能呢?说是译之本。追本溯源,这正是翻译得以实现的内在动力与要求。简言之,凡是可思考的、可表述的、有意义的文字或话语,皆是可译的。反之,就如维特根斯坦所言,“对于不可言说的东西,人们必须以沉默待之”。⑤换句话说,凡不可知的、不可言说的,“必须以沉默待之”的,自然不存在可译性。一旦说了,哪怕没有说清、没有说透,也有翻译的可能性,如老子的“道”、庄子的“无为”。再如,“当我从一个暗箱里拿出一个苹果时说'这是一个红苹果',……假设你要我解释什么样的苹果才算是红苹果,再假设你从来没有见过红色的东西也从来没有见过苹果,那么我用再多的语言来解释恐怕也无法告诉你红苹果是一个什么样子”⑥,这种因“现象意义”导致的不可说,却未必一定导致不可译。译者只需把已经说出的话——“这是一个红苹果”译出来即可(必要时可以附上照片或实物辅助翻译),至于它的意思应交由读者去捕捉。换一个角度说,哪怕译者吃透了这句话的各种语义,不进行阐释式翻译也是一种应有的选项。其实,在日常翻译活动中,也会遇到另一种情况,即译者虽然翻译了某句话,自己却不甚明白,然而,他的读者(或服务对象)却完整无误地领会了其中的含义。①要言之,在形而上层面,可说/不可说制约着可译/不可译;在形而下层面,前者对后者的“管控”则有所松动。在哲学界,有些学者喜欢采用原始翻译的形式讨论“可译/不可译”问题,譬如奎因所举的“gavagai”,野矢茂树所举的此类「根元的翻訳」例子②等。一方面,“其出发点是译者对原文语言一无所知”,③与实际翻译工作相距甚远,缺乏普遍意义。可以说世界上绝大多数翻译都是在已知语言之间进行的,所谓原始翻译即便存在,也与常态翻译不可同日而语;另一方面,对原始翻译的讨论也并不能从形而上层面证明不可译的哲学意义。这些例子能够说明的,实际上还是可译/不可译的度的问题④,本质上属于形而下层面。

三简言之,《静夜思》不仅可译,实际上也有多种译文问世。⑤这本身就是对“不可译”观点的否定。其实,很多主张诗歌不可译的学者,心中在意的是诗歌的形式特征及其审美意义在翻译过程中的流失和变形。《中国译学大辞典》“不可译性”词条释义为:“与'可译性'相对,指译文不可能准确、完整地再现原文。不可译性包括两个方面的情况:1.原作利用语言形式上的特异性来传情达意,如有节奏的语音(诗歌中的音律)、文字的特殊排列(回文及文字游戏)之类;2.不同语言、民族之间文化空缺或不可替代性”。⑥笔者以为,这“两个方面”皆可归之于形而下层面。在王宾先生那里,他所否定的实际上也是“静夜思”英译时的形而下因素。在海外,“海德格尔自己就经常有'不可译'的感叹。……但以我的理解,海德格尔这种意思,主要是强调译事之'难',跨语言文化沟通之'难',而不是强调译事之'不能',或者沟通之'不能'。……作为海德格尔著作的中文译者之一,我当然时常感觉到译事的难度和限度,'不可译'的感慨也是常有的事。但我以为,'不可译'是在译了之后才说的”。⑦简言之,这些学者实际上都把不可译的问题放到了形而下的层面。由此来看日语训读,同样存在着不可译因素。

譬如,《静夜思》五言绝句的诗体、平仄、押韵等特点不同程度地流失在日译之中。所以,日本汉学家感叹道“中国古诗的格律,用日语翻译实在难以表现。如想忠实于原诗的韵律,失大于得。汉诗翻译,比起形式,应更重于内容”。⑧众所周知,在我国英汉翻译界,关于译诗的争论从未停息。有时以可译/不可译的争论,有时以翻译标准的探讨,有时则以译艺、译技的切磋等形式出现,大部分场合,还是以形而下的讨论为主,有时则以形而上的方式来掩饰形而下的内容。事实上,大部分场合,争论的焦点并非形而上层面的可译/不可译问题,而是可译的程度或方法问题。争论热点之一,为译诗是否需要追求“音美”。从形而下的角度看,讨论的前提应该是英诗本身有没有音美的传统。有学者告诉我们不仅有,而且相当复杂。⑨其次,这种音美传统在英语国度是否发生变化,是否仍具有普遍性,也需要客观考证与研究。争论热点之二,应该把汉诗译成格律诗,还是译成现代诗。同理,必须先期解决的问题是,西方格律诗与现代诗在“音美”方面有哪一些异同;当代西方汉学家翻译汉诗时以哪一种诗体为主;另一方面,西方现代诗又是如何汉译的,也值得去关注。①

事实上,在形而下层面讨论诗歌的不可译,还存在着另一个视角,即与它对应的可译。由此考察翻译,尤其是诗歌翻译,则不难发现,所谓可译,往往指翻译结果,或指翻译行为的可操作性高。然而,这并不意味着可译的对象从里到外一切皆透明可见。有不少可译,细究起来,往往包含了不可译因素。但是却又不能据此否定其总体上的可译性。简言之,可译之中包含着不可译也是一种常态。以《静夜思》为例,日译里存在着相似的问题。譬如,“牀”究竟指称何物,国内学界理解并不一致,日本学界亦然。查阅《辞源(修订本)》,有四个解释:“坐卧之具”、“安放器物的架子”、“井上围栏”和“底部”。《辞海(第六版)》为“供人睡卧的用具。……古时亦指坐榻。如:胡床。……安置器物的架子。……井上围栏。……量词。……”。在国内有学者认为《静夜思》中的“牀”是指“绳床”,②也有人认为“原诗的'牀'一定是胡床,至少也是坐卧两用之床”。③在日本《大辞林》里作为名词有两个意思:一是「ねどこ(汉字可以分别写作「寝床」「寝所」,前者指睡铺,后者为寝室)」;二是「ゆか(地板之意)」。也有日本汉学家认为是「寝台」,即现代概念上的“床”。④再如“疑是地上霜”的“地上”,虽译为「地上」,但在理解上,既有笼统解释为“地上”⑤的,也有看做“院子”⑥的,甚至有学者把它视为“床前的「土間」(未铺地板的土地)”。⑦其实,《静夜思》里的一词多解无非说明原本似乎不存在争议的可译之处实际上包含了指称不统一等问题。所以,严格地说,不解决这些问题,就无法准确理解,当然也就无法准确翻译。退一步说,即便“床”在原诗里指有4条腿的卧具,但是,细究下去,究竟是高脚床还是低脚床,是木床还是竹床,是单人床还是双人床,是有靠背还是无靠背,有帷幔还是无帷幔,有脚踏还是无脚踏,也都不得而知。每个读者会根据自己的人生经历去设想,不可强求,也不必强求。总之,一个“牀”字,不把它彻底验明正身,就会含有不可译的因素。但是,事实上,从来也没有因为这一点,就停止对《静夜思》的理解和翻译,这些不可译因素并不能阻止诗歌本身的翻译。

其实,这个例子业已说明在形而下层面,有些事物概念小有差异,却不一定会妨碍翻译。类似的情况并不少见。譬如“年夜饭”在我国南北就有很大的差别,北方主食多吃水饺,南方则以米饭为主。因此,《汉英大辞典》(第二版)笼统地释义为“New Year's Eve family dinner”,而没有具体指涉米或面。由此看来,《现代汉语词典》(第6版)的释义“农历除夕全家人团聚在一起吃的饭”似可再做推敲。⑧其实,“吃饭”两字又何尝不是这样呢?!

之所以如此,哲学家解释说“并不是说得越细,分析得越多,事情就更清楚。……维特根斯坦倒转了思考的方向:理解是一个自然的、直接的、无中介的过程。当然,有时需要解释,需要中介,但最终要来到直接理解。……维特根斯坦所要强调的是,我们的语言没有一种惟一的充分解析的形式,因此,我们也没有一种一劳永逸地消除误解的办法”。⑨这样,不可译与可译各以对方为自己的生存条件。那么,事情为什么会是这样呢?在形而上层面又应该如何看待这些问题呢?

四正如前文所言,分节化的世界包含对象与概念,而且,因为后者,对象与对象之间、对象与概念之间、概念与概念之间又被人为地赋予了各种关系。譬如维特根斯坦所言的“家族相似性”,譬如某个事件会衍化成不同的事实,折射出人与物与事之间的各种关系。

维特根斯坦所称的逻辑空间,日本学者译为「論理空間」。日语的「論理」含有逻辑之意,又不完全等同于逻辑,还含有论理、道理、规则、法则等意。因此,笔者倾向于借用日译的说法。人,由于生活环境的不同,由于生活经历的不同,由于接受教育的不同,他所经历的世界,所形成的逻辑、论理、道理、规则、法则等等观念也就不同。简言之,由对象与概念所建构的“论理空间”人人有别。甚至一起长大的双胞胎兄弟也不可能拥有完全相同的“论理空间”。因此,人对世界的理解与他的“论理空间”密切相关。两个“论理空间”相近或重叠部分较多的人,相对容易理解。反之,则至少需要一方扩大自己的“论理空间”,走进对方的世界,才有可能不发生重大的理解偏差。对翻译而言,“论理空间”的差别大小,决定了可译度的大小。试想,如果要为英国科学家斯蒂芬·霍金做学术翻译,与他的“论理空间”重叠面不够大,恐怕难以胜任。因为“所谓‘翻译’,就是把对方的语言纳入我的论理空间进行理解”。①另一方面,即便是同一个人,也不可能始终生活在相同的“论理空间”里。十年前和十年后,人的“论理空间”自然有别。曾经拥有的“论理空间”一旦流失,即便是本人,不重新建构,也无法回到从前。

换一个角度看,人的“论理空间”虽然有别,但是,皆生活在同一个地球之上,世界展现给人类的又是相同或相近的生活内容和可能性,“人类共同的行为方式乃是我们据以解释陌生语言的参考系”。②换言之,每一个人的“论理空间”虽然各不相同,却是建立在一个相同的大分母——“家族相似性”之上的,其逻辑、论理、道理、规则、法则具有或大或小的相似性和互通性。从译学角度看,这意味着人与人之间“先天”地存在着某种可译度。“论理空间”的异同程度不仅决定可译度的大小,而且也会影响到对翻译活动本身的定性。简言之,“论理空间”相近者之间,翻译行为不仅是可能的,也是容易被接受、被理解的。“论理空间”差距过大,或译入语里缺乏译出语的某个概念③或概念系统,就会改变翻译行为的性质。譬如,在日本翻译史上,philosophy,西周用“哲学”来表达;society,最初译为「交際」、「仲間」、「社中」,但皆不贴切,最后福地樱痴创造了一个新词“社会”。日本学者说这已非译词,而是新造词。因为当时的日本读者无法彻底理解这两个词。所以,这并非翻译,而是一种“习得”——通过学习而获得新知。两者的区别在于翻译是不改变现有的“论理空间”去理解对方,而习得是通过改变自身的“论理空间”去推进理解。④就是说,当初日本人的“论理空间”里没有“哲学”和“社会”这两个概念,所谓的“翻译”,本质上就是“习得”。无论对翻译家,抑或广大读者,都是如此。此话非常深刻,一语道破了中日近代史上西学东渐过程中新概念、新名词的“诞生”特点。的确,与其看作西词东译,不如视作习得——西词东学更加合情合理。其实质就是日本人通过学习来创造新名词,建构新的概念体系以拓展人们的“论理空间”,并通过媒体的推介,使其日后衍变为名副其实的译词。当然,习得一旦有误,被石化的误译只能起到以讹传讹的作用。“哲学概念在其语际翻译中十分容易被误译,而误译的结果可能会改变思想史的发展方向”。⑤

其实,《静夜思》里关于“床”的理解异同,也是源自人的“论理空间”的差异,同时也反映出对原型定义的艰难性。对生活在七大洲五大洋的人们来说,“床”的概念当然不尽相同,甚至有的地区可能没有这个概念,而无法想象,无法理解,无法翻译,需要去习得,去创造新词、创造新概念。站在“家族相似性”的立场,要给“床”定义,本身就是一个问题。要想从上一节各类“床”中提炼出一个抽象概念的“床”并非易事。除《辞源(修订本)》的“坐卧之具”外,《现代汉语词典》(第6版)概括为“供人躺在上面睡觉的家具”,《辞海》为“供人睡卧的用具”。三者抓大放小,皆以床的用途作为释义核心内容而放弃了对外形的具体描述。①如果要以图画形式来表现抽象概念上的原型之“床”,也很不容易。画一个折叠床不难,画一张4脚雕花龙床,画一只充气床,画一幅吊床也不难,然而要画出具有一切床的典型特征却又不能像任何一张实际存在的床则是难以做到的。因为并不是所有的原型,在现实世界都能找到匹配的对应物。简言之,对人而言,没有具象之“床”,就不可能有抽象之“床”。但是,并不能反过来从抽象之“床”推导出具象之“床”。在“家族相似性”的各色“床”中,本不存在原型之“床”。它不过是大而化之地概括了众多具象之“床”的基本属性而已。结果,说到“床”,在不同的人心里会唤起不同的联想,造成理解在“家族相似性”里的徘徊,但却不影响对“床”基本属性的理解。这是因为通常人们对“床”的理解与使用,下意识里采取了“模糊”策略,不会做抽象、具象的严格区分,更不会细究它的概念意义。而这种模糊处理正是人们得以正常交流的一个重要保证,也是可译性的一个重要理论根据。

换言之,大部分概念,包括不甚清晰的、需要身体记忆的概念,在不同民族之间往往又存在着近似的抽象方式,如“床”、「牀」、“bed”。再如《静夜思》的“地上”、“明月”和“山月”。以后两者为例,它们到底是什么样子,谁又能准确说清楚呢?“明月”是指满月之月还是指上下弦之月,“山月”是指悬于高山之上的月亮还是指半轮月牙咬住山顶之月,都是未定之谜。但是,中国人只简简单单抽象成两个词——“明月”与“山月”。其实,在汉语里,它们尚未被词典收录。而日语的「明月」,深究的话,可细分为晴朗之夜的月亮和八月十五的月亮两种。如以后者来理解,则全诗的意象,包括时空关系则会产生很大的变化。再以“低头思故乡”中表示抽象行为的动词“思”为例,李白当年到底是一种什么样的“思”,是惆怅的,还是不安的,是痛苦的,还是后悔的,是情绪化的,还是理性化的,恐怕也难有定论。即便是“惆怅的思”,又惆怅到什么程度,怎么定性,是不是也不同于李白其他时候的惆怅等等,也都无解。一定要准确无误地翻译,只能缴械投降。但是,如果笼统地抽象为一个“思”字,就不仅可说,而且可译。总之,意义既具有实体性,又具有疏略性、不确定性、游离性、思维的伴随性和逻辑性。②也就是说,“两种语言中的相应的词很少有可能不带明显意义差别地表达同一个概念”。③结果便是,翻译家从各自的“论理空间”出发,走向李白,走向《静夜思》的翻译,既缜密细致,又大而化之。

简言之,《静夜思》的可译,也说明上文所言“理解是一个自然的、直接的、无中介的过程”以及对概念“模糊处理”在人们交流中的重要性。译者既不可能与作者,也不可能与读者拥有相同的“论理空间”,虽共有一个“大分母”,却又永远处于动态的部分重叠与错位之中。可译/不可译就游走于其间。当两个“论理空间”重叠面过小,译者无法进入对方的“论理空间”,哪怕是《静夜思》这种在我们看来具有普世性意象的诗歌也无法翻译。因为在译入语世界,它完全无法言说。要翻译必须先习得,改造“论理空间”。另一方面,个人的“论理空间”也在不断变化,对事物的理解也永远处在发展之中。

五再一次回到《静夜思》的训读上。据日本学者考证,训读在日本已有1400年左右的历史。④当初是作为一种学习汉语的手段诞生的,“汉文是汉语的书面语,对日本人来说理解起来有很大困难,于是便要化解其中难解的部分,也就是要进行翻译,这便是汉文训读的起源。……(这)不是严格意义上的翻译,而是一种定格定型化了的读解手段。对此区别要有清醒的认识,否则就等于否定了汉字汉语词千余年来的日本化”。①简言之,训读最初就是以习得的方式登场,以帮助日本人大量搬运、吸收中国文化,拓展他们的“论理空间”。客观地说,日本人当年并无翻译汉诗的能力,也没有当代译学“以诗译诗”的概念,只能以这种按日语语音、语法方式来标注中国诗文,进行亦步亦趋式的训读学习。其间所体现出来的程式化、雷同化以及由此引发的各类误译等问题,毫无疑问皆是习得所带来的负面结果。训读虽然从一开始就带有翻译的特点,却更多地是一种吸收外来文化的习得模式。并且,由于训读这一特殊翻译形式的程式化、雷同化,形成了汉诗日译在形式上的趋同化和规模化,客观上成为日本译坛的一种新诗体。日本学者称之为“文言自由诗”,②可谓“一语道破天机”——这既是一种审美观,更是一种历史的选择与无奈。

总之,经过一千多年的沉淀,训读已从最初的习得模式演变为一种定型化的翻译模式,普及到日常生活之中。如今,汉诗往往以训读的方式进入日本初高中生的语文课本,不需要附带其他形式的译文。譬如《静夜思》的训读就可以“单枪匹马”直接走进千家万户。从当代译学研究角度看,训读的优缺点皆十分突出。其优点在于充分利用汉日双语里的汉字和双语总体特点的相似性,③最大限度地采用直译,使中国诗文以最小的变化出现在日语之中。这是其他语种的翻译难以望其项背的。在本文中,笔者正是利用其长处消解了《静夜思》英译的不可译性。但是,换一个角度思考,在不同时空下、“论理空间”差距巨大的日本人也能不约而同地拿出非常接近的训读译文,实乃匪夷所思。与各显神通的众多英译汉诗相比,会强烈地感受到训读与当代译学间的龃龉。原因不难解释。关键就是所有的训读都采用了以字词为翻译单位的直译。而在训读学家眼里,不同版本间存在的重大或实质性的差异,从译学角度看,特别是与英译相比,却显得微不足道。两者的差异不过是在逐字逐词直译的大背景下,个别词语采用了不同训读法而已,基本上属于局部问题。更为重要的是,从译学角度看,支撑训读的直译方式早已化为不少日本翻译家的翻译观,使他们看不见训读背后存在的译学理论问题。譬如,使用回译法,训读译文回归原文的几率在90%左右。④然而,日本学者通常意识不到这在诗歌翻译中极不寻常,反而由此更加热衷于直译。

因此,要消除训读所带来的负面因素,首先需要调整翻译观,走出唯逐字逐词翻译才是训读、才是直译的传统观念。只有先走出训读的围城,反观训读的得与失,并结合当代译学进行全面、深入的翻译研究,训读方能迈出与时俱进的一步。要言之,训读既需要发扬光大,又需要摆脱先天的不足。这一步,中国翻译家已经迈了出去。已有诗集在借用训读法翻译的同时,对其进行了改革。如毛泽东“十六字令”的“其三”——“山,/刺破青天锷未残。/天欲堕,/赖以拄其间”的训读为「山/青天を突き破りて刃なお欠けず。/天落ちんとするも/柱となりてこれを支えん」。⑤如果按照传统训读方式,则为「山,/靑天を刺き破りて鍔未だ殘けず。/天墮ちんと欲れば,/賴りて以て其の間を拄ふ」。⑥显然,国内译文已经尝试改变逐字逐词的训读,充分考虑到了原诗意义的准确转达与简洁易懂,具有创新价值和启迪意义。

最后,一言以蔽之,笔者以为在形而上层面,可译/不可译在很大程度上取决于可说/不可说之上;在形而下层面,可译之度不仅关涉不可译,同时也关涉可译。理解这一点,对于今后的翻译理论研究和翻译实践,皆具有积极意义。