民俗学的产生与民族主义的关联,已经有很多成熟的研究,刘晓春在《民俗与民族主义——基于民俗学的考察》一文中,分析了德国、芬兰、日本等国民俗学的兴起、发展与民族主义的密切关系。刘晓春指出,德国的民俗复兴、芬兰史诗《卡勒瓦拉》、日本的“一国民俗学”都是具有代表性的民间文艺学与民俗学现象, 上述三国的民俗学史显示, 当一个民族国家迫于外来压力时, 本民族国家的知识精英会从自身的文化传统中发现维系民族国族认同的民间文化资源, 寻求民族国家振兴的力量源泉, 因而作为传统文化的民间文化成为民族主义兴起的重要条件。民族主义将民族、文化、国家、国民等现代理念赋予民间文化, 使之成为具有现代性本质的公共文化, 这些超越地方的公共文化, 由于其生成过程的建构性特征, 促使人们反思其本真性。①上述论点提醒我们,民俗和民俗学并非是一个先验性的存在,它是一个在特定的历史环境中产生并且被建构的概念。而且,它也随着时代的变迁而不断被重构。这个过程,在中国民俗学的发展和诞生的过程中也不例外,我们在这里希望通过梳理中国“民俗”和“民俗学”概念的流变史,揭示民俗学这门学科的当下困境产生的学理根源。

二 民族主义、“乡土”与“民俗”想象安德森在1983年出版的《想象的共同体》一书中提出了对民族和民族主义的历史性和非本质性的讨论,引发了学界对民族、国家、民族文化、民族主义这些固有概念的反思。安德森的想象共同体论,是对民族的本质主义和超历史的存在这样一个过去的民族主义的认知的批判,安德森命题的核心在于,当人们处在诸如传统村落这样的在日常生活中“面对面”的状态下的时候,他们之间的认同是通过体感和直觉建立并强化的,其特征是本质主义的。但是,民族国家则不同,一个“国家”无论面积多么小,人口多么少,也无法向村庄这样,建立一种面对面的本质性的关系。那么,如何让一群没有血缘、地缘关系的人相信,他们之间同属于一个民族共同体,并为之狂热甚至牺牲呢?安德森给我们的答案就是“想象”。他说,(民族)“是想象的, 因为即使是最小的民族的成员, 也不可能认识他们大多数的同胞, 和他们相遇,甚至听说他们。”①

那么,民族国家这样的共同体,应该如何“想象”。安德森在《想象的共同体》中,提出了若干个“想象”民族的媒介,比如纪念碑、语言、出版物等。对于纪念碑,他说,“没有什么比无名战士的纪念碑和墓园,更能鲜明地表现现代民族主义文化了。这些纪念物之所以被赋予公开的仪式性的敬意,恰好是因为他们本来就是被可以塑造的,或者是根本没人知道到底是哪些人长眠于其下。这样的事情,是史无前例的。”②

“树碑立传”是自古以来人类彰显和记忆代表了某种价值的人物与事件的方式。安德森认为,近代出现的无名烈士纪念碑,是世俗化社会建构民族国家记忆的重要手段。这些纪念碑的下面并没有埋葬任何人,因此,它提供了一个“想象”的可能,它是作为一个意义生产装置被建构的。在这里,纪念碑彰显的那些和我们并不相识的烈士“偶然”的战死,被转写成为了我们“共同的国家”的“必然的牺牲”。那些“牺牲的烈士”与我们这些参观者、追悼者在纪念碑前相遇,通过纪念仪式将无名战士的“死”与参观者、追悼者的“生”联系起来。而“为民族而死”,“为国家献身”这样的碑文或悼词所表达的意义和价值,就是民族国家“想象”的有力媒介。

作为“想象”共同体的媒体,除了纪念碑之外,安德森还强调了“语言”,语言所具有的“原初性”(primordialness),也就是说无人能够定出其诞生的日期,很容易给人以本质性的,根深蒂固的特点。就像用英语说的话,往往会让英国人感到似乎是“先祖所传递下来的“英国性”(Englishness)。

其实,和语言同样具有“原初性”的还有“风俗”,或者“民俗”。我们在本文的绪论已经提到,近代民族主义的产生,尤其是后起的民族国家如德国,芬兰,日本,对“民俗”的想象和“民俗学”发生,都有密不可分的关系。在中国,虽然相关的环境和语境有所不同,但是,从清末“中国民俗”的发现到民国时期歌谣收集运动,乃至社会主义革命后的“新民歌”运动到近年的非物质文化遗产保护运动,都难逃民族主义的文化魔咒。虽然民俗学界整体上依然把民俗学当作研究“民俗”的学问,而无视其发生时代的特定的问题意识,但是,近年也有学者开始反思民俗学的困境产生的原因,提出用“日常生活”来取代“民俗”概念,用现象学的“生活世界”的概念反思民俗学的学术范式。我们认为,有必要从民俗学的发生重新讨论这个概念的本质特征,来反思中国民俗学发展过程的概念的误读导致的方向性的错误。

“民俗”在中国古代典籍中,多用“风俗”或者“风”“俗”来称呼。在对古文献中的风俗观进行分析的论文中,都指出了风俗的地域性差异。③所谓“百里不同风,千里不同俗”,就是指各地有独特的习惯存在。但是,近代民族国家的“想象”的前提是“一致性”或者“同一性”。日本学者吉泽诚一郎用“国土的一体性、国民的一体性、通时的历史的一体性”来表述清末“中国”同一性想象的内涵。④

吉泽举例指出,1905年美国排斥华工,国内各地开展了抗议活动,广东、上海、天津各地虽然组织形态不同,但是,超越出身地的“乡土意识”的“中国人”意识得到普及和强化,另外,当时的革命派的报刊大量登载中国地图或分省地图,来向读者展示中国国土的空间图像, 将国家的疆域概念可视化。强化了国土的一体性和国民的一体性。⑤

另一方面,在清末,“乡土”的概念成为当时民族主义教育的重要内容⑥,在当时的政治话语中,对地方“乡土性”的强调,不但没有阻碍对国家的“一体性”的认识,反而成为养成国民爱国之心的出发点。当时的地方史志教材的广告有如下说明:

鄙会认为,小学阶段当培养国民之基础。西洋各国的教育,皆重视乡土史志之教科,在喜闻乐见中教授身边的最为有趣之事,既可提高学生的记忆力和感受力,又可激发热爱乡土之心,由此知爱国者也。①

上述言论, 和日本早期提倡民俗学的芳贺矢一有共同之处。芳贺矢一在创建日本民俗学时曾说:

德国之乡土研究极为盛行。通过乡土的口头传承来开始进行国民教育。这也是教育的基础所在, 通过民俗研究、进一步发挥乡土的趣味、涵养爱国精神。②

对普通的中国人来说,他们能够体感和直接认知的绝非抽象的国家观念,而是自己生活的现实空间——乡土。唯有通过这个可以感知的部分着手,才能让爱国这一情感有着落之处。

有学者认为,20世纪前期的这场对“乡土”的关注,是“期望以地方风俗文化的挖掘,来为现代中国的国族建构寻找到一种可以确认的精神特质和价值传统,从而落实现代‘民族—国家’的身份认同与归属政治”。③

这个观点还认为乡土建设和文学界“乡土文学”的兴起,民俗学界“歌谣运动”的发起,以及社会学界“乡土重建”与“乡村教育”的实践,都体现了“乡土”在现代性的国族建构和社会转型中的重要意义。而与之相关的“地方”、“民间”、“基层”、“民众”、“民俗”等概念,也在这一话语体系中获得新的价值确认与意义表征。④

这种从“民间”走向“民族”的文化逻辑,体现在对“乡土性”的构建,杜赞奇也指出了这一点,他说,在20世纪的中国,地方话语在诸如人类学、民俗研究、地理学、地方史以及乡土文学这样的学科中,而且部分地在诸如乡土重建运动和毛主义的群众运动这样的政治实践中,被生产出来。⑤

上述对乡土的关注,也催生了对“民俗”的关注,由于“民俗”的地方属性,它很容易成为“乡土性”的承载物。在1922年,有一本名为《中华全国风俗志》(以下简称《风俗志》)的书籍出版,编者为著名训诂学家、学人胡朴安(1878—1947)。这部被认为是作为现代第一部介绍全国各地民俗的著作,内容大概如下,全书分上、下两编, 各十卷。上编引述地方志为主的历史资料。以省为纲、以下分市县地区、介绍了有史以来各地的风土人情、乡俚民风, 下编是从报纸、文人笔记、游记中摘录的当时各地风俗的记录。也是按照省、市县排列。上编和下编涉及地区并不完全一致。如下编增加了新疆、西藏、苗族的部分。上编的内容主要是地方志的摘编, 所以表述大多简约扼要。如河南南都“人尚纯朴, 少夸诈”。安徽凤阳“尚淳质, 好俭约, 丧纪婚姻, 率渐于礼”。福建永春“君子励名节, 小人多剽悍”。各地依据资料的多寡, 详略也不同。有的如上述例子, 寥寥数字。也有如广西南宁的风俗, 因有王济《日询手镜》得以详细介绍当地风土人情, 婚丧嫁娶的做法。下编多为当时报刊、笔记、游记的资料。因此体例不一。如“湖州养蚕之习俗”、武昌乞丐之习俗、“广东之特殊妇女”、“连州八排之瑶风”、“藏民男女生活之奇异”等。

对于我们当今了解过去的各地风俗,这部书的价值不必赘述,但是,我们更感兴趣的是作者的民俗观,胡朴安在自序中介绍了编书的主旨:

语曰千里不同风, 百里不同俗。中国幅员辽阔, (中略)风俗之不同, 未有如中国之甚也。以中国不同之风俗, 数千年来在统一国家之下, 卒能相继相持于不鄙者, 其道安在?间尝求而得其故, 盖以学术统一而已矣。(中略)西学东渐, 功利之说兴, 儒家仁义之说不能与之相抗。学术分裂, 各执一端, 于是不同风俗之国家, 遂无统一之望矣。学术既无统一之能力, 当留意于风俗之习惯, 而为因病施药之举。不周知全国风俗而欲为多数人谋幸福, 纵极诚心于事无济。⑥

胡朴安认为,能将不同风俗的地方统一为一个国家,依靠的是具有普世价值的儒家学说,而西学东渐,儒家丧失了统一学术的地位,为此,“留意风俗之习惯”,则成为维持国家统一的重要手段。

另一位为本书作序的张炽章(季鸾),从如何将“不知中国之大与久”的“臣民”改造为“知彼知己”的“国民”的角度,提出了“知古今风俗”的必要性。他写道:

外人之讥我曰:“中国并非一国家, 中国人并非一国民。”吾诚耻之, 而不能辩, 何则?普及国家主义之前提, 在于知彼知己。易言之, 必知世界, 知本国, 而后可以涵养爱国爱群之心, 而我则两失之也。甚者且不知中国之大与久。夫于其地其人, 既毫无观念, 又不辨共同之历史文化, 则虽同胞亦犹之异族矣, 中国纵地大民众, 不过如游牧民族偶聚居于一大沙漠中耳, 求其爱国爱群, 安可得乎。①

同胞对本国的了解,需要具体化为“其地其人”,而对于无法走遍天下,实地接触各地风俗的普通人来说,最方便的办法就是“想象”,这个“想象”,有通过地图对“中国”进行空间想象,②也有通过“黄帝”叙事的历史想象,而提供一个各地风俗的描写,则是为了通过“民俗”的想象,形成对国家的一体性的认知。

安德森在《想象的共同体》中,指出,现代民族国家的想象的一个重要条件是“同质的空洞的时间”观念的产生,安德森说:“一个美国人终其一生至多不过能碰上或认识他2.4亿多美国同胞中的一小部分人罢了。他也不知道在任何特定的时点上这些同胞究竟在干什么。然而对于他们稳定的、匿名的和同时进行的活动,他却抱有完全的信心。”③

我们也可以说,一个中国人一生能去过的外地是有限的,但是,这不妨碍他想象有无数的同胞和他一样“过春节”、“吃粽子”。杜赞奇用脱域(disembeding)来表述现代性的特质,作为脱域机制的一种,他举出象征标志(symbolictokens)的产生,即相互交流的媒介,它能将信息传递开来,用不着考虑任何特定场景下处理这些信息的个人或团体的特殊品质。④

在胡朴安们的心目中,把中国各地的千姿百态的“民俗”在一个时空中(风俗志)呈现在读者面前,就是提供了一个媒介,一个将被改造成为“中国人”的“乡土人”,通过自己的“乡土”体验,通过风俗志这个媒介,“想象”在“中国”存在无数个“乡土”,而由于特征各异的民俗是被放在“中国”这个领域中被呈现的,因此,各地乡土的“特殊品质”经过“脱域”处理,就变成了“想象”中国“民族”一体性的媒介。中国的“民俗”由此成为中国民族国家认同建构的重要媒介。

三 作为“新国学”的“民俗学”现代中国“民俗学”,是英文folklore的翻译,“民俗学”的用法,在中国的学术分类中逐渐得以确定,这一点在民俗学史的研究中,都有很清晰的梳理。但是,在中国民俗学界已经习以为常地把“民俗学”当作研究日常生活中的某些带有传承性的习俗或生活方式的时候,我们突然发现,如果把这些诸如民间的婚丧嫁娶、年节礼仪、民歌民谣、庙会、民间信仰当作民俗学理所当然的研究对象,满足于对这些对象的调查和分析的时候,我们就无可逃避地面临两个困境,一个是民俗学调查的对象“民俗”随着城市化,现代化的进程,正在越来越少。另一个困境就是,民俗学往往被认为是谈风论俗、寻古追源的学问,不少民俗学者也把自己定位在民俗知识保有者的角色,春节时介绍年俗,婚礼时讨论婚俗,或者满足于考据某个民俗符号或者象征物的由来,把文化史的研究当作是民俗学。其结果给世间的印象是,民俗学无法也无意对当下社会的重大问题发声,它仅仅是一门有趣但可有可无的学问,虽然非物质文化遗产保护运动从某种角度让民俗学受到世间的瞩目,但是,由于尚没有在学理上解决民俗学的学科定位问题,民俗学的危机并没有消失。因此,有必要从民俗学诞生的历史原点出发,重新考察民俗学的本质特征。探讨民俗学的发展方向。

众所周知,民俗学诞生于中国学术根本转换的时期,20世纪初期,中国的知识精英发现,经学为代表的传统之学无法再为中国的未来提供政治和文化的精神资源,他们虽然可以从西学找到变革的工具,但是,每个民族所具有的“本之于特性”(蒋方震语)的“国魂”,只能在本民族的内部寻找。历史学家的路径是自然是从“历史”中寻找,方维规指出,民族主义和文化认同都需要象征符号,比如“孔子”、“黄帝”、“万里长城”等,在丰富的符号资源中,“历史感”是不可或缺的。①

这种“历史感”的本质是一个历史悠久的人群,本身具备某种“固有之特性”好比一个古树的根深蒂固。随着时间的演进,不断发展壮大。用蒋方震的话来说,就是“一民族而能立国于世界,则必有一物焉,本之于特性,养之以历史,鼓之舞之以英雄,播之于种种社会上,扶其无上之魔力,内之足以统一群力,外之足以吸入文明,与异族抗,其力之膨胀也,乃能转旋世界而鼓铸之。而不然者,则其族必亡。兹物也,吾无以名之,名之曰国魂。”②

而这个所谓“国魂”应该如何发现,历史学家和民俗学家的路径呈现出有趣的不同,历史学家自然从“历史”中去寻找,于是有了“黄帝”、“孔子”、“屈原”、“岳飞”这些“英雄”,他们的行止和作品,通过历史学家们的叙事(narrative),便成为“国魂”的表征。这些精神的内容,又通过竖立纪念碑,建立纪念馆,整理故事,编写课本等物象化操作,建构出一个历史记忆的生产、再生产和消费的社会记忆空间。

而另外一批学者则选择了“到民间去”寻找“民族的魂”的路径。洪长泰指出:

从二十年代中期、中国已陷入军阀混战和帝国主义宰割的政治危机之中。广大中国的知识分子从来也没有这样强烈地体验到精神上的压抑和痛苦。他们从民间文学中感受到了本民族的情感。当时以建设民族的新的语言文学为宗旨的“白话文学运动”也给民间文学的研究工作拓宽了道路。民间文学家们发现,没有任何媒介能比民间文学更易于改造国民精神,……他们认为完全可以通过接近和熟悉下层文化的途径来培养民族文化精神。③

同样的旨趣,用周作人的话来说,就是要创造“民族的诗”,而这个“民族的诗”是代表“国民心声”的。周作人在《歌谣周刊》发刊词中指出:

本会搜集歌谣的目的共有两种,一是学术的,一是文艺的。我们相信民俗学的研究在现今的中国确是很重要的一件事业, (中略)歌谣是民俗学上的一个重要的资料,我们把它辑录起来,以备专门的研究。这是第一个目的。(中略)从这学术的资料之中,再由文艺批评的眼光加以选择,编成一部国民心声的选集。意大利的卫太尔曾说:“根据在这些歌谣之上,根据在人民的真感情之上,一种新的‘民族的诗’也许能产生出来。所以这种工作不仅是在表彰现在隐藏着的光辉,还在引起当来的民族的诗的发展:这是第二个目的”。④

作为具体的举措,北大的学人在1918年开展了歌谣征集的运动,这个在中国民俗学发展史上被大书特书的事件,和中国学术发展史的另一个大事件也有关联,也就是北大国学门的创建。1921年11月,北京大学决定成立一个研究所,下面分设国学、外国文学、社会科学、自然科学四门,其中国学门成立最早。在1922年1月成立。整个经过,北大校长蔡元培有详细的记述:

外国大学,每一科学,必有一研究所;……民国元年教育部所颁布的大学令,改通儒院为大学院,又规定大学得设研究所,近十年来,国立北京大学屡有设立各系研究所的计划。为经费所限,不能实行。民国十年,由评议会决定,类聚各科,设四种研究所,一、国学门;二、外国文学门;三、自然科学门;四、社会科学门。国学门为重要,特先设立。⑤

而国学门的顺利成立,不能不归功于在这之前胡适等人大力提倡的“整理国故”的运动。王淄尘曾总结这个运动过程说:

庚子义和团一役以后,西洋势力益膨胀于中国,士人之研究西学者日益众,翻译西书者亦日益多,而哲学、伦理、政治诸说,皆异于旧有之学术。于是概称此种书籍曰“新学”,而称固有之学术曰“旧学”矣。另一方面,不屑以旧学之名称我固有之学术,于是有发行杂志,名之曰《国粹学报》,以与西来之学术相抗。“国粹”之名随之而起。继则有识之士,以为中国固有之学术,未必尽为精粹也,于是将“保存国粹”之称,改为“整理国故”,研究此项学术者称为“国故学”。①

国学门成立一年后,1923年1月创刊了《国学季刊》,胡适受托撰写了发刊宣言,对将要开展的国学研究做了如下说明:

“国学”在我们的心眼里, 只是“国故学”的缩写,中国的一切过去的文化历史,都是我们的“国故”; 研究这一切过去的历史文化的学问,就是“国故学”, 省称为“国学”。“国故”这个名词最为妥当,因为他是一个中立的名词,不含褒贬的意义。“国故”包括“国粹”,但又包括“国渣”。我们若不了解“国渣”, 如何懂得“国粹”所以我们现在要扩充国学的领域。包括上下三四千年的过去文化。打破一切的门户成见。拿历史的眼光来整统一切。认清了“国故学”的使命是整理中国一切文化历史。便可以把一切狭陋的门户之见都扫空了。②

这里的“中国一切文化历史”,具体设计为如下的内容:

1 民族史

2 语言文字史

3 经济史

4 政治史

5 国际交通史

6 思想学术史

7 宗教史

8 文艺史

9 风俗史

10 制度史。③

很显然,和过去的“经学”相比,这个内容已经大大拓宽了学术研究的范围,但是,更具革命性的内容是胡适等人认为的“国学”,应该把视野扩大到“民间”的创作,在《发刊宣言》中,作者批判了旧学术偏重经学研究的弊病之后说:

庙堂的文学固可以研究,但草野的文学也应该研究。在历史的眼光里,今日民间小儿女唱的歌谣,和诗三百篇有同等的位置。④

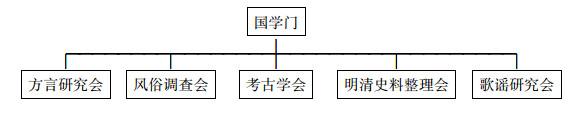

有了上述的思想,我们就不难理解,在初期国学门下设的五个研究组织,竟然有三个与民俗学和民间文学有关:

|

其中歌谣研究会成立于1920年12月,其前身是1918年2月成立的歌谣征集处,国学门成立后,歌谣研究会并入,并创刊了《歌谣》杂志,在发表了大量各地收集的歌谣作品的同时,也发表了一些研究的文字,其中有人就提到,需要在收集歌谣的同时,也调查各地的民俗,并开展研究。

民俗不但随时而各异,亦随地而变更,处于流动性状态的。古语说:“千里不同凤,百里不同俗”。又说,“异方异俗”足见社会上,此地与彼地的民俗,一定是不同的。可是要知道民俗在社会上,很占重要势力,故不得不研究民俗学;欲研究民俗学,又不得不研究歌谣。因为歌谣完全是表现民俗的一种东西,代表各地风俗人情的特色,最为显明。所以我们研究歌谣,是为民俗学立一基础,能将各地的歌谣,收拾整齐,对民俗学就不无贡献了。①

这样的认识,可以说当时歌谣研究会同仁的共识,于是,1923年5月,成立了风俗调查会,而在对各地歌谣和民俗的调查的时候,方言的问题又浮出水面,因为歌谣本来就是地方性的口头传承,不懂方言根本无法调查,因此,国学门同仁在1924年1月正式成立方言调查会,1924年5月改称方言研究会。一时间,一个国家最重要的学术机构中,研究本国学问的国学门的五分之三的研究组织都和民俗学有关系,这个可以说是空前绝后的事件。

从研究的成果来看,国学门中民俗学的比重也是相当大的,陈以爱统计了国学门的机关刊物《国学门周刊》从创刊到停刊共161篇来稿的内容分布,其中民俗学一类有81篇达到了二分之一。②在后来1926年10月《国学门周刊》改为《国学门月刊》以后,在一共发表的100篇文章中,民俗(歌谣、唱曲、风俗、传说)依然有34篇,占到了三分之一。③

源自北京大学的歌谣征集活动,以及后来的国学门中的民俗学研究,对中国民俗学的发展的重要意义,无论怎么评价都不过分。然而,这个看似轰轰烈烈的学术运动,在1927年后,民俗学的中心南迁广州之后,在经历了短暂的辉煌之后,突然急转直下,迅速衰退。分别由容肇祖、钟敬文、刘万章主编的《民俗周刊》,1928年3月21日至1933年6月共出123期后停刊,1936年,在中山大学主持民俗学的杨成志重办《民俗》季刊,重振中山大学民俗学会,但是,这时的中国民俗学,已经处于偃旗息鼓的状态了,(中略),杨成志干脆以彻底的欧美文化人类学的方法强力注入民俗学。④

对于民俗学的困境,主持中山大学民俗学会工作的刘万章对当时的状况有如下描写:

现在有些成名的民俗学者以其说他是民俗学专家,不如说他为了某种目的——他的专门研究的目的——的获求,去研究民俗学。文学家会从歌谣故事传说中得到许多他们的假设的证明。教育家也会在歌谣,故事,传说,风俗中得到他们应用的材料。历史学家会在故事,神话,歌谣,风俗中得到他们研究的对象的有力证明。社会学家也可以在风俗中得到强有力的证明社会的组织和其他。此外研究政治的也可以借助于民俗学……。你看民俗学的包含如此广阔,谁不向它着手呢?可是事实上有点不尽然。因为它给人当作“副业”般的去研究它,到了正目的达到时,或者用不着它来做辅证的时候,他就不大理会它了!⑤

无独有偶,当年极力提倡民俗学研究的周作人也对民俗学的未来显得灰心丧气,他甚至在为民俗学的译著写的序言中,发表如下议论:

民俗学——这是否能成为独立的一门学问,似乎本来就有点问题,其中所包含的三大部门,现今好做的只是搜集排比这些工作,等到论究其意义,归结到一种学说的时候,便侵入别的学科的范围,如信仰之于宗教学,习惯之于社会学,歌谣故事之于文学史等是也。……民俗学的价值是无可疑的,但是之能否成为一种专门之学则颇有人怀疑,所以将来或真要降格,改称为民俗志,也未可知罢。⑥

缺少独自的理论方法,满足于收集和整理资料。这个对民俗学的批评一直延伸到现在,而且,民俗学的内在危机,是一个世界性的问题,美国、德国、日本等民俗学研究的重要国家,其民俗学在学术殿堂的地位,都逐渐边缘化。而贵为“国学”的民俗学,为什么在中国短短不到十年,就迅速衰落。究其原因,我们认为,最重要的是,“民俗”是现代民族主义建构过程中“乡土”的承载物,是政治文化建构的产物,并不等同于老百姓日常生活的经验性事实。对此,岩竹美加子指出:

民俗学是从对现代化及外国的控制以及外来文化的对抗而发生的。其思想基础是文化是以民族和国家为单位来呈现的。其旨趣在于“发现”民俗中由于现代化与外来文化的影响而丧失之后而被感知的民族和国家的文化原型或底层。创造出独特的民族性和国民性。①

而当民族国家的建设告一段落,这些被赋予“民族的”、“固有的”、“本质性”的意义的生活方式,丧失了原有的价值,而忘记了原有的问题意识,把当初作为手段的“民俗”当做研究对象,以为研究“民俗”的学问就是“民俗学”,则必然导致路越走越窄的结果。②

从学术本身发展的特点来看,民俗学本来是外来的学问,但是,在其发源地英国,它也不过是发育不全的一半带有对文明社会残存古老习俗好奇的学问。因此,和其他诸如哲学、社会学、法学等成熟的学科相比,可以从西方得到的借鉴并不多。而“国学”的其他部门如语言文字和历史之学,有中国自己的固有学术传统可做支撑,可以在吸收西学的方法的时候,有自己的根基。当初对民俗学感兴趣的学者,基本上都来自历史、文学、语言学等学科,他们对民俗学的兴趣,一部分源自新文化运动的政治思潮,一部分来自文学革命的实际需要,当这两个任务告一段落的时候,大家都纷纷回到自己原来的领域发展,比如顾颉刚的历史学、胡适的思想史、周作人的文学。当政治革命和新国学建设两个目的完成之后,对“民间文艺”或者“民俗”的关注迅速降温,是非常自然的事情。

结语上世纪80年代,中国民俗学出现了“人类学”转型,以当下的共时性调查取代了寻根追源的文化史式研究。③随后的“非物质文化遗产保护”运动,则给民俗学新的影响,其利弊在学界尚无共识,但是大批民俗学家投入到非遗保护的工作中是不争的事实。民俗学所做的大量对民俗事项的调查直接服务于申遗报告书的书写。这个过程实际上是一个对中国人的日常生活第二次“意义化”作业,一百年前,被赋予“民族心声”、“国魂”的那些生活方式,在非遗保护的语境下,被叙事为代表各个共同体的文化传承,这个层级以行政单位划分,从县市级到国家级乃至世界级。而其价值和意义也由原来教科文组织的对文化多样性保持的初衷,转变为民族国家的象征符号,地方振兴经济的名片等多重价值。而近年来急速城镇化带来的中国人的生存焦虑和困境,又引发了诸如对“乡愁”的无限遐想。“保护乡愁”“保护古村落”“建设美丽乡村”“非遗进课堂”“非遗进社区”“非遗产业化”等观念和概念,似乎给民俗学家们又提供了无数课题。但是,到现在为止,我们还没有看到民俗学对这些社会问题提出足够有影响力的“民俗学式”的解答。究其原因,我们没有摆脱固有的“民俗”当做先验性存在的思维,这种“固化”民俗的思考模式,妨碍了我们对当下社会问题的解释的可能性,同时也无法探讨新的研究范式。为此,我们认为,民俗学的学科魅力不在于对独占某些研究对象,而是对别的学科也能研究的对象提出“民俗学式”的解读。而什么才是“民俗学式”的研究方法,有很多学者已经提出了建设性的见解,郭于华提出将口述史的研究范式延伸到民俗学传统的口头叙事中,将主体间性(intersubjectivity)等概念应用到民俗学的研究之中。④此外,岩本通弥、王晓葵⑤等人提出将记忆理论结合到民俗学的“传承”研究中,开拓对战争、灾害、老龄化问题的“民俗学式”的研究。这些都对新时代的民俗学的开拓与发展提供新的视角。