近些年学术界对北京寺庙的功能和管理进行了深入研究。①施舟人、韩书瑞、李孝聪等人指出,北京城庙宇是市民活动的主要的公共空间,但是对于北京寺庙个案的相关研究还略显不足。②北京隆福寺非常典型,它曾是皇家寺庙,在明代也称大隆福寺,始建于明景泰三年(1425),清雍正三年改为雍和宫的下院,成为喇嘛庙。清代至民国时期隆福寺庙会成为享誉京城的商业中心,为庙市之冠,俗称“东庙”,与“西庙”的护国寺庙会相呼应。北京隆福寺的历史文献和现代文史资料记载很多,内容主要集中在回忆隆福寺庙会、隆福寺小吃、隆福寺书店、花店等文史资料上。③明清至民国北京地方史志和文人笔记中,有关北京古迹、庙会甚至书市的记载大多都会提及隆福寺。④本文以清雍正三年(1725)《御制隆福寺碑文》至1950年代隆福寺街商户变迁为时间段(1725—1955),⑤围绕清代、民国时期至新中国成立后1950年代这样一个历时线索,梳理二百多年间北京城一个皇家寺庙商业的兴起、繁盛乃至重新回归市场的过程,重点讨论隆福寺“寺庙”的商业变迁及其与城市民俗经济的关系。

北京皇室宫廷和佛教寺院建造活动,为手工业和商业的发展提供了平台。明清时期北京还形成一大批商人会馆,商人是寺庙的重要捐资者,很多寺庙成为工商行会祭祀和议事的空间。因寺成镇是江南等地城镇经济发展的一条路径,但是在本为大都的皇家寺庙及其经济活动,则表现出与民间佛教完全不同的特性。

一 从皇家寺庙到“庙会”商业的转变隆福寺从明代建寺之初,其皇家寺院的独特身份,聚集了很多权贵富商来往其中。它不仅是皇室的佛教法事活动地,也是国家宗教管理体系和治国思想的延伸,吸引了大量商人捐助,在寺庙周围形成特殊的商业文化传统。隆福寺经历了从皇家寺庙、城市庙会到商业街区的一系列转变,影响最为深远的就是隆福寺商业。

从寺庙经济看,中国商业史上的典当业、拍卖业、高利贷业、彩票等,都和佛寺有极为密切的关系。早期经济研究发现,商品交易的地点是市,而市多半设在城池、寺庙、军营及交通要道的附近。①这些地点最容易形成商业中心。庙会的发展延续了这种寺庙经济传统,特别是城市中地处交通要冲、场院宏阔的寺庙,多形成商业市场。隆福寺庙会的出现和其紧邻皇城的地理位置密切相关。

明清时北京内城分内市与外市。“内市,宫阙之制,前朝后市。在玄武门外,每月逢四则开市,听商贸易,谓之内市。灯市自正月初旬起,至月半止,岁惟一举。每月逢朔望及二十五则城隍庙市,每月逢三则土地庙市,谓之外市,系士大夫庶民之所用。若奇珍异宝进入尚方者,咸于内市萃之。”“每日市门开,则商贾百货皆入,惟民得入,公卿士大夫皆不得入。入则有罚。”②可见皇城内市每日都会开市,商贾百物都可以进入,但对官宦士大夫有严格的限制。于是京城官宦士大夫必须在外市购物消遣,所谓外市也就是城隍庙市、土地庙市,而内市则主要是供皇室宫廷所需的市场。这种内外分市的传统也是隆福寺庙会形成的原因之一。

从明代文献史料看,还没有出现关于隆福寺“庙会”及其商业活动的记载,明代京师有名的庙会是城隍庙会。明人笔记《谈往》中“灯庙二市”一条描述了庙会中外客商的情形。“诸物件应接不暇,维彼碧眼胡商,飘洋番客,腰缠百万,列肆高谈。” ③明代除了城隍庙会以外,其他依附于寺庙的定期市场并不常见。④一般来讲为了研究的便利将北京每月开数次的称为庙市,每年开一次的称为庙会。关于隆福寺庙会,杜正贞认为北京东西庙会的出现可能是在康熙末年和雍正初年。⑤从档案材料看,至迟在乾隆五十二年(1787),隆福寺在奏折中已被称之为“京城大庙积聚买卖之处”。⑥清道光十四年(1834) 隆福寺胡同有商摊存在。⑦以北京隆福寺和护国寺“东西两庙”为代表的内城庙会的繁荣过程恰恰是与城禁逐渐松弛的过程相伴随的。清乾隆中叶以后,老百姓入城定居者逐渐增多,比例最大的是商户和商业活动者。因此内城庙会的出现,是城禁松弛以后传统商业形式向内城的回归和发展,也加速了内城商业的复苏。大型的庙会大都依靠有实力的官宦人家的消费。八旗王公贵族对于奢侈品的追求,也促使东西庙会繁荣。⑧

隆福寺庙会商业的发展与皇室对寺庙的支持分不开,北京佛教寺院的兴废是皇室治理国家的内容之一。清雍正三年皇室对隆福寺重修并立碑纪念,寺内存有《世宗御制碑文》。事实上,清朝统治者认识到蒙藏僧俗管理所带来的问题,注意了宗教因素在社会中的作用,于是重修隆福寺,一方面修建藏传佛寺,为国家崇佛祈福,另一方面还是要维护蒙藏关系。明清时期,这类邻近皇宫的寺庙,其政治特点非常明显。

目前隆福寺现存碑刻有两通,一通是明景泰四年(1453)《隆福寺碑》,①一通是清雍正三年(1725)《御制隆福寺碑文》。②两通御制碑相距约272年。有人认为清雍正三年(1725) 重修隆福寺后,逐渐开始庙会,这种推断应该是合理的,但是从御制碑文中没有发现隆福寺庙会的信息。不过从文献中看,如乾嘉年间(1753—1813)《陶庐杂录》描述了京城庙会兴替:

京师庙市向惟慈仁寺、土地庙、药王庙数处。后直郡王建报恩寺,兴市不数年,王禁锢,即止。康熙六十一年敕修故崇国寺成,赐名护国寺,每月逢七、八日亦如慈仁诸市,南城游人终鲜至也,重建隆福寺,每月逢九、十日市集。今称之为东西庙,贸易甚盛。慈仁、土地、药王三市则无人至矣。③

从回忆的文史资料看,关于隆福寺庙会的起源更加生动细致,反映了隆福寺庙会与内城商贸的关系,也概括出隆福寺庙会的文化特点。

有人说,隆福寺建在明朝,那时香火很盛。每逢初一、十五开庙门,善男信女烧香还愿的很多。封建社会讲究妇女大门不出,二门不迈,所以到庙里烧香拜佛成了妇女们难得的上街机会,妇女们趁进香的机会买些随身用的东西。于是每逢香火之日,庙门口除卖供品外,也开始卖些梳篦、香粉、镜子什么的。商贩越聚越多,慢慢地,开庙门的日子就成了庙会。……原先大内(皇宫)有条买卖街,由南方北方各地商贩设摊经营首饰香粉古玩玉器等,专供宫内太监宫女后妃游玩购买。清朝咸丰年间,有个想杀皇帝的刺客,扮作商贩混进宫内,行刺未遂,案发后,皇帝就把商贩全都轰出宫外。为了维持他们的生活,皇帝又下旨开放隆福寺为庙会,供摊贩经营。④

历史回忆隐约反映出庙会和皇室内城商贸的关系。随着隆福寺庙会的发展,清乾隆时期隆福寺街区也已形成。《日下旧闻考》载“隆福寺在大市街西马市北,其街犹以寺得名” ⑤。隆福寺街按照“临时市——定期市——每日市——常设店铺”的过程,形成商业中心地。寺庙在城市中形成了市场关系,然后发展为行政区域。在商业化发展的同时,北京城隆福寺街区领域概念形成,清乾隆时期“隆福寺”所指不仅包含寺庙,也泛指这一街区的生活居住区和寺庙外的隆福寺街。

清初隆福寺即使寺内有商业活动,但隆福寺作为皇家寺庙的特点还是比较明显的。朝鲜使臣洪昌汉曾于乾隆五年(1740) 到北京的隆福寺。根据他的描述:“隆福寺结构壮丽,而间架不及于东岳庙。入观正堂左右皆立大金佛数十躯,而后面亦安金佛,此他寺所无也。守寺黄衣蒙僧索清心丸,不即开正堂门,余辈排门而入观。蒙僧顿足叫噪渠云,此皇帝愿堂。皇帝若知他国人之入观,则渠辈当死云云矣。须臾出来寺庭多有架蕈屋之器械,以九、十日开场市于此处。而万货充牣人物骈閴,云蕈屋开市时列货云矣。” ⑥说明在清乾隆五年(1740),隆福寺仍旧是皇家寺院,为“皇帝愿堂”,但是寺内外的庙会似乎也已具规模,寺庭有“架蕈屋之器械”,而且已经有九、十日的定期庙市。

从皇寺内部管理看,隆福寺是内城大喇嘛寺。清代京城寺院每年都有朝廷供给的诵经赏银、香供费银,由内务府按时发放钱粮、衣物、米肉茶油等物。清皇室成员多尊崇藏传佛教,经常赏赐给寺院田产,作为寺院经济收入的一部分。康熙五十二年(1713),康熙赏隆福寺原扎萨克大喇嘛穆尔根绰尔济,“坐落房山县佃子村地十二顷三十二亩,又山坡地三十五亩七分,共地十二顷六十七亩七分。”这些地亩交给当地庄头高世瑞之祖高庆承管。①

乾隆四十五年(1780) 以后十二月至正月京城有37处藏传寺庙有法会,并编列办买供菜银两,也就是说从乾隆四十五年起隆福寺、护国寺等每年正月、四月、八月、十二月皆有法会。尤其是八月十三日为皇帝万寿节,各个藏传寺庙都举行法会。②

雍正以后,隆福寺每月庙会便由该寺喇嘛收取各商贩地租银钱,其中有日租、月租、节租之不同,护国隆福寺常年得520两,护国隆善寺得560余两。③清末隆福寺喇嘛提到“本寺达喇嘛得木奇格斯贵及僧众六十余人,每月由官领银四钱一分,米一斗八升一分,而全年奉佛香烛供献并无官款,只赖庙会摆摊各租”④。清末民初,隆福寺在北京都市生活中逐渐变成大众庙会商业。从档案资料看,皇家最后一次对隆福寺进行修缮是在清嘉庆十六年(1811)。至此之后,就没有官方修缮隆福寺的记载了。⑤寺庙管理体系逐渐松散,皇室难以供给喇嘛僧人钱粮,于是寺庙自谋生计,香火钱和庙会商业收入成为寺内喇嘛的主要收入。

隆福寺庙会的出现融合了皇城内部的供需关系,也契合了北京城市商业的规划特点。清代隆福寺仍然是皇家寺庙,而且寺内喇嘛有供给钱粮,满足皇室的日常宗教需求,为皇室和国家举办佛会法事。这些宫廷宗教仪式活动使得隆福寺仍然不同于一般寺庙。到清末民国时期,经过数百年发展,虽然寺庙已褪去皇室光环,但这种宫廷礼俗却逐步与城市庙会商业融合在一起,走向市民生活领域。由此来看,皇家寺庙转变为庙会的原因有二:第一是寺庙作为城市公共活动空间,容易产生融入日常生活的经济要素,来增加“人气”与活力。第二是寺庙管理松散后,僧人能动的生活智慧将宗教仪式世俗化,转化为融入日常生活的民俗要素。内外原因使得隆福寺从明清的皇家寺庙逐渐形成“庙会商业”的民俗传统。

这种服务皇家的寺庙,其生存来自为皇家服务,接受皇家赏赐与拨付。本来这也是寺庙的一种经营选择,但是,皇家寺庙的影响力,吸引了市民的参与,于是围绕寺庙兴起了相关商业活动。庙会作为信仰与商业活动融为一体的民俗活动,起到信仰扩展与商业促进的双重作用。所以尽管是皇家寺庙,是大都市,没有因寺成镇,然而却照样脱不了因寺成市的民俗经济的规律。皇家供养模式走向庙会市场模式,是一个自然的演变。而皇家覆灭,寺庙就更加依赖着庙市发展自我了。

二 从“庙会”商业到城市民俗生活的转变宗教学者认为,“近代北京由封建帝都转为民国首都,城市商业处于向现代化转型的过程之中,庙会多元功能的互动关系不断调整,商业内涵逐渐演变。宗教的主导作用发生根本动摇,商贸与文娱功能日益增强。地处繁华闹市的庙会,商业贸易功能迅速超过宗教的魅力。民众云集的庙会集市为丰富多彩的民间游艺,提供了更加广阔的天然舞台。” ⑥清末民国时期隆福寺商业功能转换,逐渐与北京新兴市场拉开商业层次,以经营日用百货为主,贴近百姓生活,逐步由奢侈品、文物古玩等转向以日用品为主。从城市商业发展看,隆福寺早期庙会商业特点无法维持这一街区的经济活力。转而更多的依赖民俗社会的消费传统,在隆福寺庙会市场中,中小商贩和手工业者非常活跃,商人在庙会这种非正式经济活动中,逐渐形成社会认同和行业自觉,商贩所建立的社会关系意义要远远大于商业水平。

民国时期隆福寺商业特点不断被放大。庙会呈现出百货经营的特色,庙内庙外的商铺也出现分层变化。当时回忆记载:“在庙里面的是大摊,货物质高,价钱也贵,遇到外行,以赝充真、漫天要价等欺骗行为也是时有发生的,叫做‘老虎摊’。从庙门口往西去,路边上平地摊块布摆的地摊,又叫‘冷摊’。卖的人都是凄凉末路,鱼龙混杂,摊上东西大多破破烂烂,寥寥无几,但也能见到很好玩的东西。” ①《故都变迁记略》中也感叹隆福寺的商业变化“今则庙市依旧,但仅为日用杂物之市集,非复昔日之豪盛矣”。1929年5月27日《北平日报》有文章标题为《东西三庙》,其中描述隆福寺情形,“隆福寺内树木极少,殿宇现亦颓败。每至九、十等日货摊栉比,寺僧藉之收地租不赀,亦为番僧一笔生活费也”。②隆福寺今除喇嘛居住者外,有牛羊牧场、缫棉工厂、照相馆、牙医所、薪炭商等杂居。③民国时隆福寺内住户多是各行各业的商户,特别是商人租住寺庙房屋非常普遍。1918年蒙藏院对隆福寺及其商业活动集中的三大庙会进行相应的管理。原文如下:

蒙藏院令

兹制定管理隆福、护国、妙应三寺规则公布之此令 院印

中华民国七年九月十三日

蒙藏院总裁贡桑诺尔布

蒙藏院管理隆福、护国、妙应三寺规则

第一条 隆福、护国、妙应三寺早经开有庙会事务较繁,应各由本院派员兼管以资整理。

......

第六条 商人向各该寺租赁闲房空地营业,无论官有公有,其租赁契约应由各该寺兼管员与商人核订,报院办理。本规则施行前所有商人与喇嘛私定之租约,应经各该兼管员酌核追认或改订,方能有效。

第七条 各庙会商摊,应按占用地点,分别长期或临时租用交纳租金。前项商摊租赁办法按各该寺情形另以细则定之。

第八条 各该寺商店商摊租金之交纳保管及分配方法另于细则内定之。其有地亩收入者,其收入及支用方法亦同。

第九条 各该寺所有规则,各商店商摊等均须遵守,违者酌予取缔,其取缔方法另于细则内定之。……④

1935年,隆福寺等京城三大庙会统一归政府和寺院共同管理,商摊登记须向蒙藏委员会驻平办事处登记,详细规定如下:

租赁庙房者,每间每月收房租洋一元,如占用五间以上或有特别情形酌量减收二成,登记时须有预缴二个月租金作为押款,此项押款于退租时发还。

……各该寺每月房地租金收入分为十成,以五成为喇嘛生活费,以三成为岁修费,以一成为办公及卫生费,以一成为香灯及法器费。⑤

民国以来,政府管理主体及管理方式的改变,直接影响了僧人生存,这是整个寺庙经济和商业活动繁荣的背景。京城庙会商摊归政府统一管理后,明确了市政管理和寺院僧人的相互职责,特别是商人租房要有铺保担保,庙会收入由蒙藏委员会驻平办事处和寺庙两方面共同监督分配。民国二十九年后隆福寺增加了会期,在九、十日基础上,定于每月一、二、九、十都有庙会,商业愈加繁盛。

1937年北平庙会调查统计,隆福寺庙内商摊460户,庙外商摊486户。这些庙会买卖,大都是商贩租住庙中房屋、地段设摊,大都有固定地点,下次转会仍旧在同一地点,一个庙会结束便把货物拉到另一处庙会经营,周而复始,一年不断。

清代民国时期隆福寺庙会,除了皇室参佛祈福、寺僧管理、国家供给等社会途径,还有寺庙自身的商业经营,如庙会和僧人出经等民俗生活。隆福寺内喇嘛除理藩院发放钱粮外,会有僧人直接在庙会中做一些小买卖,来补贴家用。当时的住持敖喇嘛一家住西廊庑,除平常应佛事外,逢庙日的时候,他会在家门前摆摊出售各种蜡烛。民国时期隆福寺的喇嘛,还有“出经”所挣的“忏钱”。出经是给社会上办白事的去念经,忏钱是出经的工钱。①所以寺内喇嘛经常和周围的店铺有联系,如隆福寺“福全馆”饭庄。

福全馆饭庄,经理王润田,山东人。专应红白大事,经常有“接三”的到该馆开筵办大事。隆福寺当家的敖喇嘛和隆福寺街轿子胡同内关帝庙来义和尚,他们专应佛事,遇有办白事的念经、买纸活(烧活),不出此街就可以把事办妥。所以在旧社会隆福寺神路街经常有丧家来此举行“接三”仪式的,这就使得饭庄筵会、僧番念经、冥衣铺扎制纸活,三者互为依存。②

事实上,僧人“出经”是佛教与中国家庭生活的融合,通过宗教民俗方式融入民众生活。太史文(Stephen F.Teiser)以鬼节为例,指出佛教僧人步入家庭宗教的核心。

鬼节在中国中世纪的传播意味着佛教僧人步入家庭宗教的核心,僧人不单是亲族群体持续活力的附属品,其角色实是家庭幸福所必需的。佛教在中国本土化的一种方式是通过将僧众作为一必要群体融入连接祖先与子孙的交换循环中,这种方式在鬼节中表现得尤为清楚。③

僧人举行法事活动为家户祭祀祖先亡灵,使得宗教仪式观念深入人心,也形成了寺庙周围独特的社区关系。1960年代美国学者韦慈(Holmes Welch)通过对上海等地寺院僧人口述调查,发现佛事的商业化是一种近代佛教寺院的普遍现象,在一些没有田产收入的城市大寺院,不得不以佛事为优先,僧人给住户做佛事是重要的经济收入,其中一些寺院,佛事已经变成“大事业”。④隆福寺街的福全饭馆与僧人念经、冥衣铺扎制纸活、行会祭神、红白喜事宴会等,构成了一个“佛事”民俗生活的常态。据老住户回忆,旧时隆福寺街区的住户婚丧嫁娶的队伍,都要从隆福寺前面的神路街通过。特别是办丧事的家户,隆福寺街是必经之地。队伍每到这里孝子贤孙们就大声哭丧,有摔盆的,烧纸的,还有用纸糊的童男童女、纸车、纸马等等。这是隆福寺街上一景。⑤与清初皇室的宗教生活相比,民国时期隆福寺宗教影响渗透到基层社会。僧人进入家户中参与民俗仪式,通过仪式实践融入到街区生活中,使宗教行事的观念深入人心,形成比教义更加广泛的文化认同感。商业越繁华,民俗展演越集中,这正是寺庙社区关系形成民俗仪式空间的结果。

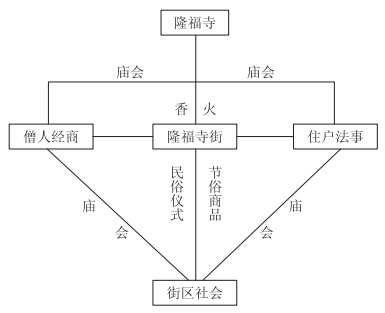

隆福寺通过香火和庙会,伴随着一些民俗仪式融入街区社会,主要有僧人从事商业、隆福寺街商户、街区住户佛事活动等三种形式,其中整个空间围绕寺庙的宗教特殊性,又衍生出民俗仪式表演和节俗商业。寺庙、商业街和市民社会,形成了一个在政府管理背景下,僧商互动的民俗经济空间,呈现出“政府管理(皇室)——僧人(寺庙)——商人(商业街)”的社会结构关系。如下图:

|

隆福寺民俗关系示意图 |

在北京城市社会转型过程中,寺庙建筑拆除,宗教氛围消退,隆福寺却随着时代变化不断转换生成新的民俗经济途径。田兆元认为民俗经济是指与民俗活动相关的经济,它包括与民俗直接关联之衣食住行与生老病死类的商品生产与消费。民俗经济也指因民俗活动的开展而带来的特别消费。①对隆福寺而言,围绕寺庙本身,僧俗特有的社会结构关系增加了民俗经济的可持续性。

构成隆福寺民俗经济传统的要素有三方面:第一,隆福寺街形成了传统节俗产品消费的特点,这种商品经营特色以及与民俗之间的特殊文化联系,无疑强化了隆福寺民俗经济特征。如隆福寺的荷花灯、兔儿爷都非常有名,这是老北京人抹不去的民俗记忆。隆福寺庙会是基于民俗认同感之上的,是能够创造和吸引市民的特殊场域。第二,寺庙和僧人、商户通过庙会联结成互动的商业网络,无论是特殊宗教产品的销售,还是僧人经营买卖、商户住户的法事互动,都促成了隆福寺街区整体民俗经济关系的形成。如物华楼首饰店,专供蒙藏民首饰。②第三,隆福寺承接了明清以来的民俗经济要素,同时形成了许多新的特征。通过庙会流通积累了人气,营建了大众寺庙的商业文化氛围,使得隆福寺从单纯的寺庙建筑转化为一个充满人文意义的城市公共空间。

三 从民俗生活区到隆福寺街区商业改造的转变隆福寺从寺庙庙会到城市商厦,民俗商业逐渐消退,宗教管理色彩也随着寺庙建筑的拆除而成为影子寺院,但在这一时期,隆福寺街区延续历史上传承的民俗经济传统,依然是城市商业和政府管理的中心。1950年代,隆福寺改为“东四人民市场”,原有隆福寺庙会摊贩成立“摊商联合会”。至此,隆福寺身份发生重要转折,寺庙被城市商业化进程彻底改造,出现大量具有旧时庙会身影的隆福寺商户。

社会管理层对于风俗是要进行管理的,“合度”是一个审时度势的智慧的管理策略。③历史上围绕隆福寺所形成的民俗经济传统,为民俗商业转化为市场提供了充分的合理性。所以每每到社会转型期,隆福寺便首当其冲,成为社会管理层“合度”的改造对象。1910年隆福寺最早由民政部明确改为市场,1948年又改建成隆福寺商场庙会,1951年隆福寺建成为东四人民市场,1963年扩大为隆福寺批发货场。1948年隆福寺还保留“商场庙会”的称呼,至20世纪五六十年代彻底褪去寺庙色彩改换为“人民市场”。①可以看出,北京城市管理对隆福寺寺庙改市场的过程,从清末一直延续至20世纪60年代,近五十年的时间,隆福寺被不断改造成政府管理的商业中心。

1959年初建的东四人民市场经北京喇嘛委员会同意,租赁了当时喇嘛寺庙管理组所属的三大士殿、毗卢殿、大法堂以及东西配殿,作为存放商品的库房。1963年9月21日,市场扩大,需要兴建新货场,于是拆除原隆福寺庙山门,并兴建前货场。1976年7月28日,东四人民市场将三大士殿、毗卢殿、大法堂等建筑物连同金刚殿、后楼阁拆除掉。至此原有隆福寺古建筑全部拆除完。②

1952年关于隆福寺山门匾额的问题,当时北京喇嘛寺庙管理委员会专门请示市工商局。希望恢复寺庙的匾额。但是隆福寺还是被命名为“东四人民市场”。③传统信仰被有力地改造了。

1988年在东四人民市场基础上翻新修建隆福大厦,1995年,在隆福大厦顶层恢复隆福寺寺庙景观,并修建隆福广场。1996年在隆福广场立了一座石牌楼,刻有金色大字“隆福寺”。至此古老的隆福寺被重新打造成北京城市生活中的商业地标。商业社会试图通过恢复隆福寺的记忆来重塑隆福寺街区的商业辉煌。

商户进驻与商业街特色的形成无疑是隆福寺商业兴盛的重要因素。1950年代的隆福寺商业主要表现在街区商户的经营策略上。以1952—1954年隆福寺花厂工商业档案为例,从商户经营的细节解析这一街区新的民俗经济特征,这一时期很多商户都在政府框架下或者民俗原则内,重新构建新的商业经营关系。

第一,隆福寺原花厂商号学徒,利用所学技术和原有人脉,另立商号,一些花木业的乡村花农进入北京开店。如隆福寺133号永顺花厂档案。

样本一:该户在隆福寺花厂内有一间房,而他住在农村,地主,解放后养花,今申请到市开个门面房(自销)。1954

样本二:永顺花厂宋振明,女性,自幼在鲜花业学习,今因在隆和花厂分出来,拟在隆福寺街133号另行开业经理鲜花业务。1954 ④

1949年后,行业社会分层减弱,特殊政治环境下阶级社会身份趋向平等化,于是大量学徒另立商号,通过经商在北京落户。

第二,一些商户转换社会身份,重操旧业。隆福寺万盛花厂是牛文玉祖遗产业,自幼在家养花,1947年,他在空军司令部做花工,1949年,他将万盛号花厂委托李恩鸿经营。1952年返回后,他重新任万盛花厂经理。

据其他档案信息了解,李恩鸿替牛文玉经营万盛花厂时,主要是和河北通县人卢廷生合伙经营,双方合作十年。1952年卢廷生分开经营,又单独开设聚芳花厂。①

第三,1950年代,一些隆福寺花厂老铺掌无力经营,新的年轻中小商人趁机扩大商业规模。一些原来的花厂经营主申请恢复原店铺和原字号,于是新商户又开始重新另立商号。

第四,原来父子合营的花厂,重新区分产权所有。以隆福寺德盛源花厂为例,经理是李紫宸,他把商户登记转给父亲李润峰。

样本一:此户乃是李紫宸的经理,现在换成李润峰,乃是原任经理的父亲,一切无问题。

样本二:本店经理李紫宸,因任利和花园经理,因照顾不过来故换成李润峰任本店经理,今后德盛源一切权利均让与李润峰所有。②

第五,借用老商号,原先学徒与其他经理合股开设花厂。以利和园艺经理张文秀为例。

据1947年隆福寺户口调查表显示,张文秀当时是利和花厂的伙计,铺掌是王益修。③两年后,也就是1949年张文秀继承原商号“利和花厂”,与德盛源花厂李紫宸合股在隆福寺街136号重开利和园艺。在三年之后的1952年,经理之一的张文秀退出利和园艺。1952年张文秀又重新将利和园艺登记为独资企业。在工商档案资产重估单上显示利和园艺的开店时间是宣统元年(1909)。以下是张文秀退出利和园艺经理的声明。

今有利和花厂经理二人李紫宸张文秀名义,经过1952年春季张文秀自动退出经理名义,如有其他情形具有铺保担负完全责任。

1953年1月15日 铺保 北京 鸿翔鞋店 隆福寺街136号 章④

行业技能和现代专业知识传承是城市社会分层的新基础,促成了城市商业经济现代化的发轫。为此,需要考察北京商业的行业化取向,及其成为城市社会分层和城市社会网络的新成分的具体过程与动力。⑤

现代商业改造了传统的民俗经济形态,但是,现代商业经营力图通过重新唤起隆福寺的文化记忆,以重塑隆福寺街区的经济辉煌。

清初庙会兴起,隆福寺作为皇家寺院,喇嘛享有钱粮,在庙会香火和皇室支持中,通过商业的繁盛来维持宗教神圣,吸引世俗生活的人气与活力。民国时期,随着皇室宗教管理体系的衰落,隆福寺寺院和僧人,表现出独特的生存智慧,转入民间香火,融入市民日常生活。宗教以更民间化、私人化的出经、念经等民俗方式,在佛事法会中寻求生计,佛教民俗从礼仪变得更加生活化、实用化,并且将“庙会”逐步发展为城市公共领域。

到了1950年代,隆福寺一度作为“东四人民市场”,后来又以“隆福大厦”的身份回归到市场中心。尽管隆福寺已经不是宗教寺院了,但依然是北京城市社会的商业中心。只不过商业的形式既不是皇家寺院,也不是庙会,而是转化为隆福寺街商业改造与活跃的商户活动。但与明清以来隆福寺形成的民俗经济传统,有一脉相承之处。每一次的历史转换,隆福寺都交织着复杂的社会因素,都涉及深层次的民俗经济传统的承续,这种结构关系时而被放大,时而被自动隐匿,一直影响到当下隆福寺街的商业发展。现在,人们为唤起隆福寺民俗传统记忆的方式,在多大程度上能够重塑隆福寺街区的商业面貌,我们正拭目以待。

结语隆福寺作为皇家寺庙,其本身所构建的独特的认同性,如商品属性、节俗空间、消费习俗,等等,使得外界政治经济无论如何变迁,这里的民俗内核始终保持稳定性,隆福寺成为文化认同的标识。隆福寺通过皇寺独特的政治环境、商业特点、信仰优势等转换模式,长期保持了民俗经济的稳定性、延续性和优越性。这种传统与寺庙的存在相关,围绕寺庙的民俗行为是民俗经济长期存在并不断发展的重要因素。寺庙为历史街区的认同性提供了有力支撑。

隆福寺经历了“皇家寺庙——寺庙经济——庙会商业——街区市场”的功能演变。就寺庙与城市民俗经济的转变模式而言,主要有以下三个特征:

第一,民俗经济关乎在长期历史进程中形成的制度与管理传统。一定区域内民俗经济的生长不是纯粹民间社会的自由发展,而是体现着不同时代社会管理、城市职能规划的经验智慧。隆福寺曾是皇家寺庙,其商业的兴起既与明清皇室治理国家的宗教政策相联系,也和内城庙市的商业规划相关。民俗经济是与民俗传统管理规则联系在一起的。

第二,民俗经济关乎日常生活方式中的“文化认同”传统。民俗经济本质上是一种认同性经济。这种认同是长期的历史惯性和文化标识,在日常生活中具有范式意义。围绕隆福寺形成一种连接历史和当下的、共通的习俗规范。民俗传统形成的特定消费,是支撑民俗经济的基础。

第三,民俗经济关乎信仰传统与商业精神的特质。城市寺庙和僧人的境遇变迁,使得僧人向从事经商活动的方向转化。僧人的能动性灵活地维持了宗教神圣性,又活跃了自身经济,寺庙的神圣性与世俗性通过民俗经济获得平衡发展。

隆福寺百年的历史变迁,饱含着历史记忆与民俗生活的经验。所以在历史街区文化遗产保护中,应该充分考虑当地的民俗经济传统,考虑市民社会的文化消费网络和认同,把它作为现代商业规划和开发中重要的民俗原则,这对北京城市文化遗产保护,具有积极的借鉴意义。