一直以来,我国政府都在努力促进区域经济协调发展,并且取得了一系列重大成就。受益于国家实施的一系列具有重要战略意义的政策措施,如西部大开发、东北振兴、中部崛起等,我国区域经济增长动能得到了充分有效的释放,地区国民生产总值和国民财富较之前都有了显著的提高。然而我们注意到,中国区域之间经济增长失衡问题依然没有得到实质性的解决,区域经济之间的“极化现象”依然严峻。尤其是近年来,伴随着经济进入新常态,经济结构调整加快,我国潜在的经济增长率也趋于下降。经济增长这一疲势带来了一系列的问题,首当其冲的就是产业结构单一、经济结构转型困难、经济增长乏力的传统资源型区域。一方面以能源开发为主要收入来源的资源型企业面临着不可再生资源储量的下降、开采难度和成本双升、投入产出比下降等问题;另一方面绿色经济政策的倡导、供给侧结构性改革的实施都对资源型区域的经济发展提出了严峻的挑战,自然资源禀赋所带来的优势逐渐丧失,最终导致经济增长乏力,并进一步加剧了两极分化趋势。

根据比较优势理论,一个国家或地区发展具有资源禀赋优势的产业能够促进经济的增长,Murphy等(1989)的研究支持了该传统观点。然而现实中,一些国家和地区虽然依靠资源禀赋发展了“优势”产业,但经济却没有增长,甚至出现了不同程度的破坏自然环境的现象,如20世纪70年代OPEC等能源型国家普遍出现了经济增长放缓的现象。与之相反,同期日本、韩国、新加坡等资源匮乏型国家的经济却迅速崛起。这些事实对自然资源的经济促进论提出了挑战,也引起了专家学者的关注。Auty(1993)对该问题进行了系统的分析,开创性地提出了“资源诅咒”假说。所谓“资源诅咒”,意指一国或地区依照资源禀赋优势发展资源依赖型产业,并不能促进经济增长,反而导致了经济增速放缓和生态环境破坏。

那么中国是否存在“资源诅咒”现象呢?我们以一些基本事实和数据作初步验证。中国资源型区域凭借丰富的自然资源禀赋,在改革开放初期的较长时间段内都经历了较快的经济增长,但近年来这些地区经济发展显露颓势。例如我国“煤炭大省”山西省,在2002—2011年的10年中GDP基本以惊人的两位数高速增长,但2014—2016年其GDP增速分别仅为4.9%、3.1%和4.5%;再如作为曾经的“共和国长子”、全国经济较发达的东北地区在过去的30年里也经历过经济的高速增长阶段,但如今GDP增速沦落到位居全国末列,其中辽宁省2016年的GDP增速甚至还出现了负增长(-2.5%),曾经的资源大省风光不再。再从资源分布与经济发展的角度分析,中国经济表现为东强西弱,而中国的资源分布却是西多东少,由此便暗含了资源禀赋不具有促进经济增长的效应。上述分析大致可以初步证明中国存在着明显的“资源诅咒”现象。

“资源诅咒”假说的提出引发了学术界的广泛讨论。国外研究者较早地对“资源诅咒”问题进行了研究。绝大多数的研究结论,如Sachs和Warner(1995)、Stijns(2005)、Weber(2014)等,都支持了“资源诅咒”假说,他们从不同的维度对“资源诅咒”的传导机制进行了研究。Gylfason(2001)对“资源诅咒”影响经济增长的传导机制进行了系统的阐述,发现存在“荷兰病”、寻租、政府决策失误以及人力资本投资等4条传导途径。随后大量学者放宽了对“资源诅咒”传导机制分析的假设条件展开分析,如Papyrakis和Gerlagh(2004)发现了政府腐败、对外贸易以及教育投入等3条“资源诅咒”传导机制的存在;Peretto(2012)从技术创新角度对“资源诅咒”的传导机制进行了阐述,发现资源丰裕程度与地区技术创新能力之间存在显著的负相关关系;Bjorvatn等(2012)发现资源租金以及政治资源是“资源诅咒”产生的重要原因,其中政治资源、政治制度的传导机制更是成为专家学者们研究的重点(Frynas, et al., 2017;Robinson, et al., 2006;Papyrakis,2017)。然而,至于究竟是“资源福音”还是“资源诅咒”,学术界始终莫衷一是,没有达成一致性的结论。Murphy等(1989)、Papyrakis和Gerlagh(2004)、Alexeev和Conrad(2009)的研究都对“资源诅咒”假说提出了挑战,他们分析发现俄罗斯、加拿大、挪威等国家的资源禀赋对经济增长具有显著的正向促进作用,同时他们也指出没有直接证据表明丰富的自然资源对经济增长具有破坏作用;Haber和Menaldo(2011)在排除地区异质性和时间不变异质性的基础上通过规范分析发现,在很多情况下资源具有“福音”效应;Brown(2014)以美国天然气产区为研究对象,发现资源的开采对经济增长产生了积极的作用,不存在“资源诅咒”问题。

对“资源诅咒”相关问题的研究,国外学者大多偏重于定性分析,而国内学者更偏好于定量分析,且结论大多都印证了“资源诅咒”假说。徐康宁和韩剑(2005)分别从“荷兰病”效应和制度弱化两个角度识别出中国存在“资源诅咒”问题;胡援成和肖德勇(2007)、邵帅和齐中英(2008)发现了“资源诅咒”的人力资本传导机制,认为自然资源会对人力资本投入和科技创新产生“挤出”效应,从而降低了经济增长的速度。其中,邵帅和齐中英(2008)进一步研究发现,政府寻租和腐败行为引起的政治制度弱化效应是导致“资源诅咒”现象的一个重要原因。赵新宇和范欣(2013)对中国东北地区“资源诅咒”问题展开了探讨,并从科技创新角度进行了分析,发现中国东北地区的“资源诅咒”问题形势较为严峻。但也有部分学者认为,中国不存在或不完全存在“资源诅咒”问题,他们认为“资源诅咒”与“资源福音”之间存在着转换门槛。如马宇和程道金(2017)发现了技术进步在“资源诅咒”与“资源福音”中的转换机制,其研究认为能源型企业在发展初期享有“资源福音”,当企业规模扩张达到一定门槛值后,“资源诅咒”现象随即出现;万建香和汪寿阳(2016)首次将社会资本引入“资源诅咒”的相关问题研究,发现社会资本加速积累以及技术创新能够切断“资源诅咒”的传导途径,且两者存在门槛效应,一旦跨过门槛,“资源诅咒”将转化为“资源福音”,于是鼓励技术创新、加大社会资本培育、提高政府工作效率等措施都将打破“资源诅咒”的魔咒;闫磊(2017)以中国西部为研究对象,分析了政策门槛的转换机制,并从空间价值角度分析了“资源诅咒”问题,认为丝绸之路经济带共建以来,西部地区的“资源诅咒”现象减缓,“资源福音”效应增强。

综上所述,在“资源诅咒”假说的研究中,学者们大多是从资源投入角度、政府职能角度以及技术创新角度来分析“资源诅咒”问题,很少有学者关注金融发展在“资源诅咒”问题中具有的作用。一些研究给予了我们启发,如Badeeb和Lean(2017)认为金融系统可以为自然资源带来租金收入,尽管作者没有在理论或实证层面做出具体分析,但依然可以说明金融发展水平是“资源诅咒”产生的重要因素;薛晴等(2013)从民间金融发展的角度分析了“资源诅咒”问题,发现存在金融发展的路径。但他们仅基于理论层面探讨了传导机制,实证层面的分析依然不足,更重要的是缺乏对正规金融市场的讨论。不可否认,中国确实面临着“资源诅咒”问题,那么金融发展能否有效解决中国的“资源诅咒”问题呢?也即,需要去探究金融发展是否是“资源诅咒”影响经济增长的重要传导机制。因此,在理论层面,我们在两部门经济增长模型基础上加入资源部门和金融部门,构建出一个四部门内生经济增长模型,以期对“资源诅咒”及其金融传导机制进行规范分析;在实证层面,我们以非动态面板门限模型为基础,通过构建“资源诅咒”的金融发展传导路径展开分析。

二 理论分析与研究假说本文的研究目的是探究不同金融发展水平阶段资源丰裕程度与经济增长之间的关系,从而分析“资源诅咒”问题。对此,本文参照胡援成和肖德勇(2007)、刘耀彬等(2015)的研究思路,构造一个包含居民部门、厂商部门、能源(自然资源)部门和金融部门的四部门内生增长模型。其中决策主体为厂商部门和居民部门,居民部门通过消费实现效用最大化,厂商部门通过配置生产要素(包括自然资源和金融资源)实现利润最大化。假设厂商的生产函数为科布-道格拉斯函数形式,为便于分析,假设生产函数具有规模不变的特征,则生产函数为:

| $ Y = F\left( {K,AL,R,F} \right) = {K^\alpha }{\left( {AL} \right)^\beta }{R^\gamma }{F^\tau } $ | (1) |

其中,K为物质资本,AL为有效劳动力供给,R为资源部门的要素投入量,F为金融部门的要素投入量。设定物质资本的价格为wK,劳动力价格为wL,自然资源部门投入的要素价格为wR,金融部门投入的要素价格为wF;待定参数α、β、γ和τ分别为物质资本要素、人力资本要素、自然资源要素和金融要素在总要素投入之中的比重,其中:τ=1-α-β-γ;0 < α、β、γ、τ < 1。假设不存在资本折旧,技术水平A为常数,劳动供给是外生给定的,其余变量都具有时变特征,省略时间标注,那么,利润最大化函数为:

| $ \mathop {\max }\limits_{L,K,R,F} \pi = \mathop {\max }\limits_{L,K,R,F} \left( {Y - {w_K}K - {w_L}L - {w_R}R - {w_F}F} \right) $ | (2) |

当实现利润最大化时,生产函数中各要素的边际产出等于其要素价格,且满足条件:

| $ \gamma {K^\alpha }{\left( {AL} \right)^\beta }{R^{\gamma - 1}}{F^\tau } = \tau {K^\alpha }{\left( {AL} \right)^\beta }{R^\gamma }{F^{\tau - 1}} $ | (3) |

进一步化简,可得到每单位自然资源的金融要素配置效率:

| $ \frac{F}{R} = \frac{\tau }{\gamma } = \frac{{1 - \alpha - \beta - \gamma }}{\gamma } = \frac{{1 - \alpha - \beta }}{\gamma } - 1 $ | (4) |

我们用式(4)对γ进行求导来判断自然资源的金融要素配置效率与自然资源投入之间的关系,可得:

| $ \partial \frac{F}{R}/\partial \gamma = - \frac{1}{{{\gamma ^2}}} $ | (5) |

由于假定0 < γ < 1,因此容易得到金融要素配置效率关于自然资源投入比重的一阶导数小于0恒成立。其经济学含义为:金融要素配置效率与自然资源要素使用程度呈反向相关关系,即当经济增长对自然资源依赖程度越高时,金融配置效率越低,这暗示着存在“资源诅咒”问题。另外,当利润达到最大化时,各投入要素的边际产出等于其要素价格,为便于分析,假设市场能够实现竞争性的一般均衡,那么在利润最大化条件下,各投入要素的平均价格为:w=(wK+wL+wR+wF)/4。

由于设定的生产函数形式为边际报酬不变的科布-道格拉斯形式,那么可得:wK=αY/K; 同理,能够得到wL、wR和wF关于产出Y的表达式,因此要素的平均价格为:

| $ w = \frac{Y}{4}\left( {\frac{\alpha }{K} + \frac{\beta }{L} + \frac{\gamma }{R} + \frac{{1 - \alpha - \beta - \gamma }}{F}} \right) $ | (6) |

居民消费水平的增长情况是衡量经济增长的重要指标。在考察自然资源要素投入与经济增长之间的关系时,可以用居民消费水平的变动代替经济增长进行分析(马宇、程道金,2017)。假设在封闭经济中,代表性消费者的瞬时效用函数是跨期消费替代弹性为常数的效用形式,那么消费者最优化问题面临的目标效用函数为:

| $ U\left( {{c_t}} \right) = \int_0^\infty {\frac{{c_t^{1 - \sigma }}}{{1 - \sigma }}} {e^{ - \rho t}}dt $ | (7) |

其中,ct表示人均有效劳动力在t时期的消费;ρ为时间贴现率;σ≥0,表示跨期消费替代弹性的倒数。假设市场利率为r,运用最优控制理论求出最优消费路径的欧拉方程为:

| $ {g_c} = \frac{{\dot c}}{c} = \frac{{r - \rho }}{\sigma } $ | (8) |

gc表示居民消费增长率,在本文中作为经济增长率的一个替代。在市场达到竞争性均衡时,市场不存在套利机会,各个市场也相应达到局部均衡状态。换言之,在市场达到竞争均衡时,要素的平均价格等于要素的平均收益,必然也满足要素的平均价格(w)与市场利率(r)相等这一条件。因此结合式(6)和式(8),可得最优的经济增长率为:

| $ {g_c} = \frac{1}{\sigma }\left[ {\frac{Y}{4}\left( {\frac{\alpha }{K} + \frac{\beta }{L} + \frac{\gamma }{R} + \frac{{1 - \alpha - \beta - \gamma }}{F}} \right) - \rho } \right] $ | (9) |

判断“资源诅咒”现象的存在性,可以用消费增长率对自然资源要素投入求一阶和二阶偏导数来分析,具体如下:

| $ \frac{{\partial {g_c}}}{{\partial R}} = \frac{Y}{{4\sigma }}\left[ {\frac{{\alpha \gamma }}{{RK}} + \frac{{\beta \gamma }}{{RL}} + \frac{{\gamma \left( {\gamma - 1} \right)}}{{{R^2}}} + \frac{{\left( {1 - \alpha - \beta - \gamma } \right)\gamma }}{{FR}}} \right] $ | (10) |

| $ \frac{{{\partial ^2}{g_c}}}{{\partial {R^2}}} = \frac{{\gamma \left( {\gamma - 1} \right)Y}}{{4\sigma {R^3}}}\left[ {\frac{{\alpha R}}{K} + \frac{{\beta R}}{L} + \left( {\gamma - 2} \right) + \frac{{\left( {1 - \alpha - \beta - \gamma } \right)R}}{F}} \right] $ | (11) |

均衡条件下,各要素使用之比等于要素价格之比,即:

| $ \frac{\alpha }{K} = \frac{\beta }{L} = \frac{\gamma }{R} = \frac{\tau }{F} $ | (12) |

结合式(10)、式(11)和式(12),整理可得一阶偏导数和二阶偏导数分别为:

| $ \frac{{\partial {g_c}}}{{\partial R}} = \frac{{\gamma \left( {\gamma - 1} \right)}}{{\sigma {R^2}}}Y $ | (13) |

| $ \frac{{{\partial ^2}{g_c}}}{{\partial {R^2}}} = \frac{{\gamma \left( {\gamma - 1} \right)\left( {2\gamma - 1} \right)Y}}{{2\sigma {R^3}}} $ | (14) |

由于假定0 < γ < 1,因此我们能够得到消费水平增长对自然资源要素投入的一阶偏导数

假说1:自然资源丰裕程度与经济增长之间存在负相关关系,“资源诅咒”假说成立。

接下来,我们从金融部门角度来分析经济增长中的“资源诅咒”问题。理论上,当金融发展水平较低时,地区往往以政府拨款的方式实现金融资源的配置。而在政府主导型金融市场上,金融资本一般会选择投向国有企业或具有战略意义的重要产业,通常难以满足金融市场上各类小微企业的资金需求,即使在资源丰富的地区,一些依赖于自然资源而经营的中小型企业,也很难从正规金融市场上进行融资,从而阻碍了资源型区域的经济发展。因此,我们提出假说2:

假说2:当金融发展水平较低时,即使在资源型区域,自然资源也难以促进经济的增长。即当金融发展水平处于较低阶段时,更易现出“资源诅咒”现象。

随着金融市场的逐渐完善,融资渠道的拓宽保障了资源型区域企业的发展,从而使自然资源能够极大地促进经济的发展,但金融过度发展也存在着弊端。在金融市场发展初期,投资资源型企业的收益率较高,在此激励下,更多的金融资本将流入资源型企业,从而促进资源型区域的经济增长。但投向资源型区域的贷款回收期较长,这也就意味着金融资本在获得较高回报率的同时,可能会面临极高的信用风险。另外,资源型区域的产业相对单一,长此以往,投资回报率将下降。当金融发展水平较高时,虚拟经济的投资回报率将高于实体经济,金融资本将大量流入虚拟经济市场,形成金融资本的“脱实向虚”。实际上这不仅阻断了金融资本流向资源型企业,而且截取了资源型企业的利润,使得资源型企业资金成为无源之水,从而出现产业空心化的问题,最终阻碍经济的发展(冉芳、张红伟,2016)。当金融市场高度发达时,可能会存在两种经济增长效应:一是高度发达的金融市场提高了自然资源配置效率,“资源诅咒”现象消失;二是“资源诅咒”可能依然存在,但繁荣的虚拟经济带来了金融资产泡沫,表现为经济的高速增长,削弱了“资源诅咒”带来的经济负增长效应。因此,我们提出假说3:

假说3:自然资源与经济增长的相关关系受金融发展水平的影响,并且存在金融发展水平的“门槛效应”。

进一步地,我们从模型角度初步地去验证“金融门槛效应”假说。假设金融发展水平会影响自然资源作用于经济增长,因此,我们假设物质资本投入(K)和劳动力投入(L)在整个生产过程中保持不变。我们令式(10)等于0,即求出当满足经济增长率达到最大值时,金融发展水平(F)与自然资源禀赋(R)之间的关系。结合物质资本投入的一阶条件,可将函数表示为:

| $ F = \frac{{\left( {\alpha + \beta + \gamma - 1} \right)\gamma K}}{{\alpha \gamma + \frac{{\beta \gamma K}}{L} + \frac{{\gamma \left( {\gamma - 1} \right)K}}{R}}} = \frac{{\left( {\alpha + \beta + \gamma - 1} \right)\gamma K}}{{\alpha \left( {3\gamma - 1} \right)}} $ | (15) |

其中,α+β+γ-1 < 0,若要使F>0,那么就必须要满足

对假说1检验的模型设定为:

| $ \begin{array}{l} gd{p_{i,t}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}re{s_{i,t}} + {\alpha _2}fi{n_{i,t}} + {\alpha _3}in{v_{i,t}} + {\alpha _4}rea{l_ - }ec{o_{i,t}} + {\alpha _5}ed{u_{i,t}} + {\alpha _6}fd{i_i}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _7}in{d_ - }valu{e_{i,t}} + {\alpha _8}con{s_ - }leve{l_{i,t}} + {\alpha _9}\mathit{trad}{\mathit{e}_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}} \end{array} $ | (16) |

其中,i=1,2,…,30;t=2007年,2008年,…,2016年;αi为各解释变量的系数;εi, t为随机扰动项。

根据假说2和假说3,我们参考万建香和汪寿阳(2016)、潘雄锋等(2017)的研究设计,以金融发展水平作为门限变量,考察在不同金融发展水平下资源丰裕程度与经济增长之间的数量关系。因此,我们初步将检验模型设定为双重门限模型,模型设定如下:

| $ \begin{array}{l} gd{p_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}re{s_{i,t}}\left( {fi{n_{i,t}} \le {\gamma _1}} \right) + {\beta _2}re{s_{i,t}}\left( {{\gamma _1} < fi{n_{i,t}} \le {\gamma _2}} \right) +\\ {\beta _3}re{s_{i,t}}\left( {fi{n_{i,t}} > {\gamma _3}} \right) + {\beta _4}in{v_{i,t}} + {\beta _5}rea{l_ - }ec{o_{i,t}}\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\beta _6}ed{u_{i,t}} + {\beta _7}fd{i_{i,t}} + {\beta _8}in{d_ - }valu{e_{i,t}} + {\beta _9}cons{\rm{\_}}leve{l_{i,t}} +\\ {\beta _{10}}trad{e_{i,t}} + {\varepsilon _{i,t}} \end{array} $ | (17) |

其中,γ为待估的金融发展水平门槛值,βi为解释变量的系数。

(二) 变量选取与定义 1 被解释变量假说1、假说2和假说3检验的被解释变量(gdp)分别用人均GDP和实际GDP增长率(gdp_gr)作为代理变量,用以检验“资源诅咒”假说。其中,以2007年为基期计算各年的实际GDP增长率和人均GDP。为了排除数量级对回归结果的影响,本文对人均GDP进行对数化处理,记为:pgdp。

2 解释变量(1) 能源丰裕程度(res)。要验证“资源诅咒”假说,首先要对各地区的资源丰裕程度进行估计。一些学者使用采掘业就业人员工资总额/地区就业人员工资总额、采掘业建设投资占GDP的比例、能源工业产值/工业总产值作为自然资源丰裕度的测算指标(郭根龙、杨静,2017)。本文使用各地区当年原煤、原油和天然气产量以一定的比例(价格之比)计算出当年地区能源总产量,并将其与全国能源总产量的比值作为能源丰裕程度(res)。计算公式为:t年地区i的能源总产量=t年地区i的原煤产量×t年原煤市场价格+t年地区i的原油产量×t年原油市场价格+t年地区i的天然气产量×t年天然气市场价格;t年全国能源总产量=∑t年地区i的能源总产量,则res=t年地区i的能源总产量/t年全国能源总产量。

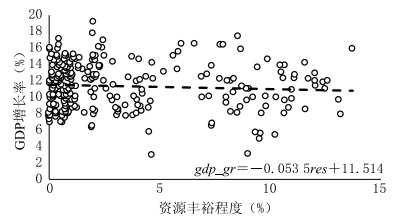

通过上述方式,我们测算了GDP增长率和资源丰裕程度,将这两个变量绘制成散点图,并画出拟合线,如图 1所示。从图 1可以直观地看出资源丰裕程度与经济增长之间存在反向相关关系,两者拟合方程式为:gdp_gr=-0.0535res+11.514。因此,可以初步判断中国存在“资源诅咒”现象。

|

图 1 资源丰裕程度与经济增长的关系 |

(2) 金融发展水平(fin)。很多学者使用金融深化指数来量化金融发展水平,计算公式为:地区金融发展水平=地区年末贷款余额/地区GDP。但近年来,有学者从金融机构角度来考察地区金融发展水平,其中保险业发达程度可被视为金融市场发展水平的高低(刘君,2017)。因此,我们使用地区保险保费收入作为区域金融市场发展水平的量化指标,并进行对数化处理。

3 控制变量本文选取其他能够对经济增长产生影响的因素作为控制变量。如物质资本投入(inv),用地区固定资产投资与地区GDP的比值来衡量;实体经济发展水平(real_eco),近似地可以将GDP的总量视为由实体经济产值和虚拟经济产值组成,该变量则用实体经济产值/GDP来衡量,其中实体经济产值=GDP-金融业增加值-房地产业增加值;人力资本投入(edu),为便于分析和数据的搜集,此处使用地区百万人口中普通高等学校在校学生数来量化;地区外商直接投资(fdi),表示经济开放程度,用外商投资企业投资总额量化,并进行对数化处理;贸易条件(trade),用地区进出口总额衡量,并进行对数化处理;工业化程度(ind_value),它是自然资源作用于经济增长的重要表现之一,低工业化程度是“资源诅咒”的表现之一,使用工业增加值占GDP的比例量化;居民消费水平(cons_level),使用居民最终消费水平量化。

上述变量及其量化方式,如表 1所示。

| 表 1 研究变量的定义 |

考虑到研究的可行性,本文选择2007—2016年我国30个省份(不包括西藏自治区和港澳台地区)的数据为研究样本,共构成300个观察值的平衡面板数据。数据主要来源于国家统计局、各省份的统计年鉴、万得数据库(WIND)和国泰安数据库(CSMAR)。

四 实证结果及分析 (一) 描述性统计分析表 2为变量的描述性统计结果。从被解释变量角度分析,pgdp和gdp_gr的均值分别为1.213和1.039,标准差分别为0.539和0.119,极差分别为2.618和0.806,表明gdp_gr具有更优的稳定性。因此,实证检验中主要以gdp_gr作为被解释变量进行分析,另外从中也可以看出我国区域间经济发展水平存在较大的差异。从解释变量角度分析,自然资源丰裕程度的平均值为3.333,标准差为3.747,极差为13.716,说明我国区域之间资源禀赋存在着极大的差异;金融发展水平的平均值为2.503,标准差为0.427,极差为2.305,说明我国区域间金融发展存在着显著的差异。控制变量方面,edu、fdi、cons_level和trade的标准差均大于0.5,表明区域差异是显著存在的;仅real_eco的标准差为0.038,表明省际间实体经济发展水平有趋同趋势。

| 表 2 变量的描述性统计结果 |

本文根据式(16)进行多元线性回归分析,估计结果及相关检验如表 3所示。表 3中模型1的被解释变量为实际GDP增长率(gdp_gr),模型2的被解释变量为人均GDP的对数值(pgdp)。我们用模型1作为“资源诅咒”假说检验的主要模型,用模型2验证模型1的检验结果的稳健性。

| 表 3 “资源诅咒”假说检验的回归结果 |

| 表 5 门限估计回归结果 |

本文首先从个体效应角度分析,对模型1进行随机效应(RE)和固定效应(FE)检验。随机效应检验结果显示,资源丰裕程度与实际GDP增长率的回归系数值为-0.005,并在10%的显著性水平下通过检验,表明res与gdp_gr之间为显著的负相关关系。但随机效应模型可能会存在序列相关性问题,因此我们对模型的序列相关性进行检验,序列相关性的检验值为107.25,对应的P值为0.000,因此拒绝模型不存在一阶序列相关的原假设,说明随机效应模型设定不合理。随后,我们假设个体效应为固定效应。回归结果显示,资源丰裕程度与实际GDP增长率之间的回归系数为0.012,但未能通过显著性水平检验,不能表明两者之间存在显著的相关关系。另外,固定效应模型极易存在组间异方差性,因此我们对模型1的异方差性进行检验,异方差的检验值为42.87,对应的P值为0.000,于是拒绝模型不存在异方差的原假设。此外,我们对模型1的个体效应进行豪斯曼(Hausman)检验,检验结果拒绝模型为随机效应的原假设,因此模型的个体效应为固定效应形式。但无论是随机效应还是固定效应,都不能对资源丰裕程度与实际GDP增长率之间的关系进行很好的拟合,因此,为了得到无偏和一致的估计,我们对模型1进行可行广义最小二乘法(FGLS)估计。计量结果显示,资源丰裕程度与实际GDP增长率的回归系数为-0.003,且通过1%的显著性检验,说明资源丰裕程度与实际GDP增长率之间为显著的负相关关系,也即模型1的检验结果验证了“资源诅咒”假说。

为了验证模型1“资源诅咒”假说检验的稳健性,本文使用模型2进行回归。在对模型2的固定效应和随机效应分别进行序列相关性和异方差性检验的基础上,最终选择可行广义最小二乘法(FGLS)对模型2进行回归。回归结果也说明了资源丰裕程度与实际GDP增长率之间为显著的反向相关关系。

总之,模型1和模型2的回归结果均表明资源禀赋与经济增长之间存在显著的反向相关关系。也即,中国存在着“资源诅咒”现象。

(三) “金融门槛效应”假说的检验及分析上述回归分析只是验证了“资源诅咒”现象的存在,并没有说明在什么情况下才会出现“资源诅咒”现象。本文从金融发展的角度来分析“资源诅咒”现象产生的原因,为此我们运用非动态面板门限模型进行分析。其中模型3和模型4的被解释变量分别为实际GDP增长率(gdp_gr)和人均GDP的对数值(pgdp)。

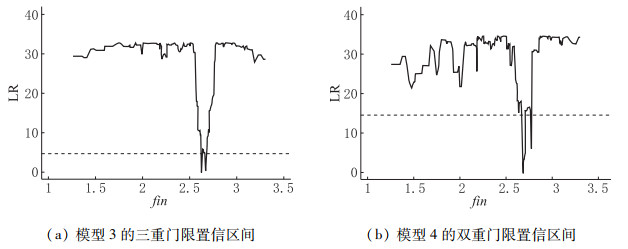

门限回归主要涉及门限个数的确定、门限值的搜寻、门限值有效性的判断以及模型估计等4个步骤(Hansen,1999)。首先本文设计自举300次迭代,使用格栅搜索法(Grid Search)依次搜寻100个样本点得到模拟分布,从而选取使得模型残差达到最小时的数值作为门限估计值。表 4的门限检验结果表明,模型3和模型4的单一门限检验的F值分别为32.643和15.543,所对应的P值分别为0.000和0.020,表明模型存在门限效应。双重门限模型检验的F值分别为7.379和9.504,所对应的P值分别为0.020和0.043,表明模型可能存在两个或两个以上门限值。三重门限检验结果表明,模型3存在第三个门限值,而模型4不存在第三个门限值。换言之,模型3为三重门限效应、模型4为双重门限效应。

| 表 4 门限检验结果 |

为了判断门限值的有效性,本文借鉴自助抽样法(Bootstrap),通过计算似然比统计量(LR)进行判断,详细的检验信息以门限置信区间图呈现(见图 2)。图中虚线为95%的置信度,曲线是将任意金融发展指数作为门槛值所计算出似然比的连线,与虚线交点表示95%的置信区间,一般根据置信区间的宽度判断门限估计的有效性,置信区间越窄说明门限估计值越准确。由图 2可以看出,模型3和模型4的门限估计值是有效的。

|

图 2 门限置信区间构建 |

鉴于上文的分析,我们修改式(17),得到模型3和模型4的具体表达式,分别为式(18)和式(19):

| $ \begin{array}{l} gd{p_ - }g{r_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}re{s_{i,t}}\left( {fi{n_{i,t}} \le {\gamma _1}} \right) + {\beta _2}re{s_{i,t}},\left( {{\gamma _1} < fi{n_{i,t}} \le {\gamma _2}} \right) +\\ {\beta _3}re{s_{i,t}}\left( {{\gamma _2} < fi{n_{i,t}} \le {\gamma _3}} \right) + {\beta _4}re{s_{i,i}}\left( {fi{n_{i,t}} > {\gamma _3}} \right)\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\beta _5}in{v_{i,t}} + {\beta _6}real{\rm{\_}}ec{o_{i,t}} + {\beta _7}ed{u_{i,t}} + {\beta _8}fd{i_{i,t}} +\\ {\beta _9}ind{\rm{\_}}valu{e_{i,t}} + {\beta _{10}}cons{\rm{\_}}leve{l_{i,t}} + {\beta _{11}}trad{e_{i,t}} + {u_{i,t}} \end{array} $ | (18) |

| $ \begin{array}{l} pgd{p_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}re{s_{i,t}}\left( {fi{n_{i,t}} \le {\gamma _1}} \right) + {\beta _2}re{s_{i,t}}\left( {{\gamma _1} < fi{n_{i,t}} \le {\gamma _2}} \right) +\\ {\beta _3}re{s_{i,t}}\left( {fi{n_{i,t}} > {\gamma _2}} \right) + {\beta _4}in{v_{i,t}} + {\beta _5}real{\rm{\_}}ec{o_{i,t}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\beta _6}ed{u_{i,t}} + {\beta _7}fd{i_{i,t}} + {\beta _8}ind{\rm{\_}}valu{e_{i,t}} +\\ {\beta _9}cons{\rm{\_}}leve{l_{i,t}} + {\beta _{10}}trad{e_{i,t}} + {u_{i,t}} \end{array} $ | (19) |

表 5为模型3和模型4的回归结果。从模型3的回归结果看,当金融发展水平较低时(fin≤2.461),res的回归系数为显著的正数,说明在金融发展水平较低的阶段,资源丰裕程度越高的区域,经济发展水平越高。当金融发展水平跨过第一个门槛,而未跨过第二个门槛时(2.461<fin≤2.502),res的回归系数为显著的负数,说明在该阶段,资源丰裕程度不能显著地促进经济的发展,“资源诅咒”现象产生。当金融发展水平较高时(2.502<fin≤2.615),res的回归系数为显著的正数,表明在金融发展水平较高时期,资源丰裕程度与经济发展水平之间为正向相关关系,此阶段由“资源诅咒”转变为“资源福音”。当金融处于发达阶段时(fin>2.615),res的回归系数为不显著的负数,表明经济增长率与资源丰裕程度之间为不显著的反向相关关系。尽管在金融发达阶段经济发展与资源丰裕程度之间的关系不显著,但回归系数为负,说明可能存在“资源诅咒”现象。

本文设定模型4的目的是与模型3的回归形成对照,用于验证“金融门槛”假说的合理性。从回归结果看,当金融发展水平较低时(fin≤2.007),资源丰裕程度与经济增长之间反向相关,表明存在“资源诅咒”现象。当金融发展水平适度时(2.007<fin≤2.687),“资源诅咒”现象消失。当金融发展水平处于发达阶段时(fin>2.687),资源禀赋与经济增长之间的关系为不显著的反向相关关系。

考虑“资源诅咒”的金融发展传导路径,模型3和模型4的回归结果均表明,资源丰裕程度与经济增长之间为非线性的相关关系。其中,模型3近似地表现为“N”形的非线性影响关系①,模型4近似地表现为“U”形影响关系①。综上所述:(1)当金融发展水平不高时,经济增长主要受资源丰裕程度的影响,资源型区域在该阶段的经济发展水平要高于非资源型区域的经济发展水平,即存在“资源福音”效应。(2)当金融过度发达时,资源禀赋对经济增长的制约作用下降,甚至可以忽略资源禀赋对经济增长的影响。我们认为可能的原因有3个:一是经济发展的转型效应。经济的发展伴随着产业结构的转型升级,依赖自然资源而生存的传统工业企业会随着技术更迭、不可再生资源开发和使用成本上升以及市场需求变化,逐渐退出市场,传统的资源型工业企业对经济增长的贡献度下降。二是资本的逐利性的“马太效应”。随着金融的发展,金融资本充足,会将资金投向新兴产业,同时金融发展水平提高时,虚拟经济也随之产生,且其具有的高回报率的特点必然促使金融机构将资金大量投向虚拟经济市场,这不仅助长了金融泡沫的产生,而且会导致实体经济融资困难,从而抑制经济的增长。三是金融发展的替代效应。在金融过度繁荣时,金融发展对经济增长的促进作用,弥补了资源禀赋对经济增长的抑制作用。换言之,在金融高度发达阶段,即使存在“资源诅咒”现象,也不会显现出来。(3)模型3和模型4的回归结果均表明,金融发展水平只有在合理的区间才能促进经济的健康发展,此时自然资源的投入,包括物质资本的投入都将达到最高的利用率,从而能显著地促进经济的增长。

从本文观测区间看,2007—2009年我国的金融发展水平均值分别为2.189、2.338和2.393,均在第一门槛值(2.461)之下;2010—2013年我国的金融发展水平均值分别为2.509、2.508、2.546、2.615,均位于第二门槛值(2.502)和第三门槛值(2.615)之间,总体上“资源诅咒”现象消失。2014年之后,我国的金融发展水平均值高于第三门槛值,可见中国当前经济增长主要受益于金融发展水平。但内地部分省份依然存在“资源诅咒”问题,例如对甘肃、宁夏、青海、贵州等欠发达地区而言,其金融发展水平或是低于第一门槛值,或是处于第一门槛值和第二门槛值之间,说明这些区域可能仍然存在明显的“资源诅咒”现象。

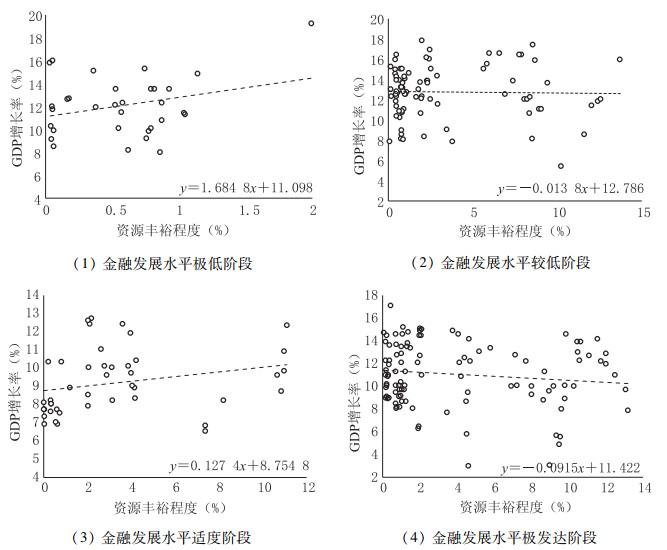

(四) 稳健性检验为了检验“金融门槛效应”假说的稳健性,本文人为地将金融发展水平划分为:金融发展水平极低阶段(fin < 2)、金融发展水平较低阶段(2<fin≤2.5)、金融发展水平适度阶段(2.5<fin≤2.9)和金融发展水平极发达阶段(2.9<fin≤3.4)等4个阶段。在不同金融发展水平阶段,本文将实际GDP增长率和资源丰裕程度两个变量绘制成散点图,并画出拟合线,如图 3所示。

|

图 3 不同金融发展水平阶段资源丰裕程度与经济发展的关系 |

图 3的散点图与模型3和模型4的回归结果所表达的经济学意义一致,均可以说明资源丰裕程度与经济发展水平之间存在着金融发展的传导路径,即金融发展水平在达到一定门槛后,资源禀赋能够促进经济的发展。可见,本文实证部分得到的结论具有一定的可靠性。

五 结论和启示针对“资源诅咒”假说,本文首先从理论层面对中国可能存在的“资源诅咒”和“金融门槛效应”进行了推导,之后以2007—2016年30个省份的数据为研究样本,运用线性回归和非动态面板门限模型分别对“资源诅咒”假说和“资源诅咒”的金融发展路径进行了分析,同时我们将金融发展水平进行划分,以进一步验证本文的研究结论的稳健性。本文研究发现:(1)资源丰裕程度与经济增长之间存在反向相关关系,中国确实存在着“资源诅咒”现象。(2)金融发展能否缓解“资源诅咒”取决于金融的发达程度。在金融资源极度匮乏阶段,资源禀赋效应明显,资源型地区经济发展水平会高于其他地区;当金融发展水平较低时(金融资源不匮乏,也未达到合理水平),“资源诅咒”现象出现;当金融发展水平高度发达时,经济发展更多地受益于金融的发展,而资源禀赋效应下降。只有当金融发展处于合理水平,资源禀赋才能有效提升经济发展水平。

当前,中国传统的资源型省份大多位于欠发达区域,并且这些区域金融发展水平普遍较低,“资源诅咒”现象也普遍存在。本文的研究启示我们,要解决“资源诅咒”问题,提高资源型区域经济发展水平,需要在金融方面做出努力,如采取促进金融业的发展、提高金融服务于实体经济的能力和水平、控制金融资本流向、避免资金“脱实向虚”等政策措施。

郭根龙、杨静, 2017, 《金融发展能缓解资源诅咒吗?——基于中国资源型区域的实证分析》, 《经济问题》, 11061106第9期。 |

胡援成、肖德勇, 2007, 《经济发展门槛与自然资源诅咒——基于我国省际层面的面板数据实证研究》, 《管理世界》, 11061106第4期。 |

刘君, 2017, 《保险发展、金融深化与经济增长关系研究——基于时变面板平滑转换回归模型TV-PSTR》, 《当代经济科学》, 11061106第4期。 |

刘耀彬、黄梦圆、白彩全, 2015, 《自然资源与经济增长——基于金融发展门槛效应》, 《自然资源学报》, 11061106第12期。 |

马宇、程道金, 2017, 《"资源福音"还是"资源诅咒"——基于门槛面板模型的实证研究》, 《财贸研究》, 11061106第1期。 |

潘雄锋、彭晓雪、李斌, 2017, 《市场扭曲、技术进步与能源效率:基于省际异质性的政策选择》, 《世界经济》, 11061106第1期。 |

冉芳、张红伟, 2016, 《我国金融与实体经济非协调发展研究——基于金融异化视角》, 《现代经济探讨》, 11061106第5期。 |

邵帅、齐中英, 2008, 《西部地区的能源开发与经济增长——基于"资源诅咒"假说的实证分析》, 《经济研究》, 11061106第4期。 |

万建香、汪寿阳, 2016, 《社会资本与技术创新能否打破"资源诅咒"?——基于面板门槛效应的研究》, 《经济研究》, 11061106第12期。 |

徐康宁、韩剑, 2005, 《中国区域经济的"资源诅咒"效应:地区差距的另一种解释》, 《经济学家》, 11061106第6期。DOI:10.3969/j.issn.1003-5656.2005.06.016 |

薛晴、刘湘勤、马光辉, 2013, 《资源开发、民间金融与资源富集地区经济转型发展——基于四部门内生增长模型的理论分析及实证研究》, 《西北大学学报(哲学社会科学版)》, 11061106第6期。 |

闫磊, 2017, 《伺服于丝绸之路经济带的西部:资源诅咒之惑与空间价值一解》, 《兰州大学学报(社会科学版)》, 11061106第2期。 |

赵新宇、范欣, 2013, 《区域发展战略、自然资源与经济增长——基于中国省际面板数据的实证研究》, 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》, 11061106第5期。 |

Alexeev, M. and Conrad, R., 2009, "The Elusive Curse of Oil", Review of Economics & Statistics, Vol.91, No.3. |

Auty, R., 1993, Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, London: Routledge Press.

|

Badeeb, R. A. and Lean, H.H., 2017, "Financial Development, Oil Dependence and Economic Growth:Evidence from the Republic of Yemen", Studies in Economics and Finance, Vol.34, No.2. DOI:10.1108/SEF-07-2014-0137 |

Bjorvatn, K., Farzanegan, M.R. and Schneider, F., 2012, "Resource Curse and Power Balance:Evidence from Oil-Rich Countries", World Development, Vol.40, No.7. |

Brown, J.P., 2014, "Production of Natural Gas from Shale in Local Economies: A Resource Blessing or Curse?" Economic Review, Vol.99, No.1.

|

Frynas, J.G., Wood, G. and Hinks, T., 2017, "The Resource Curse without Natural Resources:Expectations of Resource Booms and their Impact", African Affairs, Vol.116, No.463. |

Gylfason, T., 2001, "Natural Resources and Economic Growth: What Is the Connection?" Social Science Electronic Publishing, Vol.53, No.8.

|

Haber, S. and Menaldo, V., 2011, "Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse", American Political Science Review, No.105, No.1.

|

Hansen, B.E., 1999, "Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation, Testing, and Inference", Journal of Econometrics, Vol.93, No.2. |

Murphy, K.M., Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1989, "Industrialization and the Big Push", Journal of Political Economy, Vol.97, No.5. |

Papyrakis, E., 2017, "The Resource Curse-What Have We Learned from Two Decades of Intensive Research:Introduction to the Special Issue", Journal of Development Studies, Vol.53, No.2. |

Papyrakis, E. and Gerlagh, R., 2004, "Resource-Abundance and Economic Growth in the U.S.", Social Science Electronic Publishing, Vol.51, No.4. DOI:10.2139/ssrn.545662 |

Peretto, P.F., 2012, "Resource Abundance, Growth and Welfare:A Schumpeterian Perspective", Journal of Development Economics, Vol.97, No.1. DOI:10.1016/j.jdeveco.2010.12.001 |

Robinson, J.A., Torvik, R. and Verdier, T., 2006, "Political Foundations of the Resource Curse:A Simplification and a Comment", Journal of Development Economics, Vol.79, No.2. DOI:10.1016/j.jdeveco.2013.09.004 |

Sachs, J.D. and Warner, A.M., 1995, "Natural Resource Abundance and Economic Growth", NBER Working Papers, Vol.81, No.4.

|

Stijns, J.P.C., 2005, "Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited", Resources Policy, Vol.30, No.2. |

Weber, J.G., 2014, "A Decade of Natural Gas Development: The Makings of a Resource Curse?"Resource & Energy Economics, Vol.37, No.3.

|