“城门可谓一座城市的嘴巴,它们是这座容纳五十万以上市民的城市得以呼吸和言语的通道。全城的命脉都集中在城门处,进出城市的所有生命和物品都必须经过这些狭窄的通道——不仅是人、车、畜,还有思想与欲望,希望与失望,以及婚丧仪礼所蕴含的生与死。在城门处,可以感受到全城的脉动,似乎整个城市的生命与意旨都在这些狭窄的通道中流淌……”①以上是瑞典汉学家喜仁龙(Oswald Sirén, 1879—1966)在《北京的城墙与城门》中对北京城门的描绘。将这段文字用于描述前工业化时代意大利城市的城门同样贴切。本文将考察文艺复兴到巴洛克时期意大利城市城门的发展和演变,包括其功能及形制。②为了便于理解,本文将按时间顺序依次考察文艺复兴早期和中期(15世纪)、文艺复兴盛期和晚期(16世纪)以及巴洛克时期(17世纪和18世纪前半期)的意大利城门。

一 15世纪:从碉楼城门向凯旋门式城门的过渡在中世纪盛期的意大利城市,常见的城门类型是塔楼式城门,即单塔单门洞的城门或两个高耸的塔楼拱卫一个门洞的H形城门,其中又以后者最常见。热那亚著名的“高城门”(Porta Sopra,图 1)是中世纪城门的典型代表,该门由两个半圆柱形塔楼拱卫一个哥特式尖拱门洞。

|

图 1 热那亚的高城门 |

双塔H形城门往往是一座城市南北向的主门,特别是南门,这是由意大利的地理特征决定的,意大利半岛南北狭长,中间是高耸的亚平宁山脉,因此,自古以来南北走向的道路系统就比东西走向的道路系统更便捷和重要。此外,在欧洲的基督教文化中,朝圣占据重要地位。罗马是仅次于圣地耶路撒冷的第二大朝圣目的地,各个城市面向罗马城的南门常被称为“罗马门”,这个门往往也是一个城市的主门,如锡耶纳和佛罗伦萨的罗马门。

15世纪早期,受文艺复兴运动的影响,“古代风格”(all'antico)的建筑开始出现。佛罗伦萨是新建筑风格的发源地,但最早的“古代风格”城门并非出现在这里,而是出现在那不勒斯,因为佛罗伦萨早在15世纪之前已建成第三道城墙和城门,没有再修建新风格城门的机会。

那不勒斯是文艺复兴运动的中心之一,当阿拉贡的阿尔方索(Alfonso of Aragon)击败安茹的赫内(Rene of Anjou)成为新统治者后,他在1443年2月26日举行了进入那不勒斯的仪式。①仪式采用了新复兴的古罗马凯旋仪式以展示阿尔方索的胜利和威仪。为了确保其统治的稳固,阿尔方索开始扩建那不勒斯城墙并重建在王位争夺战中遭到严重破坏的新城堡(Castello Nuovo)。改造后的新城堡是一个“宫殿—城堡”,是那不勒斯城墙防御体系的一部分,但作为一座王宫,其大门的仪式性更突出。1443—1475年,阿尔方索及其继承人为新城堡增修了一个歌颂阿尔方索胜利进入那不勒斯的凯旋门。“阿尔方索凯旋门”位于两个高大的圆柱碉楼间,大门的整个H形构造表现了典型的中世纪特征,类似热那亚的高城门。

凯旋门本身由6部分组成,第一层和第三层的设计参照了位于塞尔吉的古罗马凯旋门(图 2、图 3),建筑师奥诺弗里奥·迪·焦尔达诺(Onofrio di Giordano)来自达尔马蒂亚(Dalmatia),他显然很熟悉矗立在家乡的塞尔吉古罗马凯旋门。第二层的浮雕表现了阿尔方索凯旋进入那不勒斯城的场景。与古罗马时期的凯旋门一样,这座白色大理石的“古代风格”凯旋门也是为统治者歌功颂德的政治宣传品,②同时它也宣示了一个新王朝的诞生。③这个凯旋门(图 4)在艺术史上具有重要意义,标志着那不勒斯建筑从哥特式风格向文艺复兴风格的转变。

|

图 2 塞尔吉的古罗马凯旋门 |

|

图 3 阿尔方索凯旋门的第一层 |

|

图 4 阿尔方索凯旋门 |

15世纪那不勒斯人口增长迅速,从1400年的4.5万人增加到1500年的10万人左右,旧城墙内的空间无法满足需要。1484年,阿尔方索之子费尔南特一世(Fernante Ⅰ, 1458—1494年在位)开始扩建那不勒斯城墙,但此项工程因1485年爆发的“大贵族密谋”(“congiura dei baroni”)而中断,叛乱结束后才继续进行。从1484年到1490年,新城墙东段大部分修建完毕。①费尔南特之子阿尔方索二世(Alfonso Ⅱ, 1494—1495年在位)修建了新城墙东段的北半部分,即从卡尔米内城堡到诺拉纳城门和卡普亚城门的部分。1499年至1501年新城墙西段建成并在1505年与新城堡连接在一起。②阿拉贡王朝修建的那不勒斯城墙被总称为“阿拉贡城墙”(Mura Aragoneis),其建筑形制仍保留了中世纪风格,如东段城墙的18个圆柱形或方形碉楼。但一些城门则采取了新的文艺复兴风格,如卡尔米内门(Porta del Carmine)、诺拉纳门(Porta Nolana)和卡普亚门(Porta Capua)等。③

其中最典型的是卡普亚门(Porta Capua),这是建筑师和雕塑家朱利亚诺·达·马伊亚诺(Giuliano da Maiano, 1432—1490)在1487年为费尔南特一世设计的凯旋门,以纪念他粉碎那不勒斯大贵族的叛乱。选择在卡普亚门修建凯旋门主要基于两点:首先,卡普亚门大致位于阿拉贡城墙东段的中央;其次,城门内不远处有阿拉贡王朝的另一个重要权力据点卡普亚城堡。④阿尔方索凯旋门和卡普亚城门有很多相似之处:两者的基本构造都是两个中世纪风格的碉楼拱卫一个文艺复兴风格的门洞,此外,这两座城门都是凯旋入城仪式的主要场所,因而具有重要的仪式和象征功能。在卡普亚门曾举行多次重要的入城仪式,如1535年8月为迎接神圣罗马帝国皇帝查理五世(Charles Ⅴ, 1500—1558)举行的盛大入城仪式。⑤这座纪念西班牙帝国派驻那不勒斯的总督佩德罗·德·托莱多(Pedro de Toledo)的浮雕表现了佩德罗穿过卡普亚门凯旋进入那不勒斯城的情景(图 5)。⑥

|

图 5 卡普亚门浮雕 |

威尼斯没有城墙,当然也没有城门,但造船厂(Arsenale)几乎是一个有围墙的“城中城”,新风格的大门首先在这里出现。1460年,威尼斯政府聘请建筑师安托尼奥·冈贝罗(Antonio Gambello)为造船厂设计建造了古代风格的“大门”(Porta Magna)。这是威尼斯第一座文艺复兴风格的建筑(图 6),标志着威尼斯建筑从华丽的哥特式风格向文艺复兴风格的演变。①

|

图 6 威尼斯造船厂大门正视图 |

造船厂大门参考了波拉(Pola, 在今天的克罗地亚)的古罗马凯旋门。②波拉位于达尔马提亚岛(Dalmatia)尖端,曾是古罗马海军基地,在文艺复兴时期,波拉仍是威尼斯帝国的重要港口。③造船厂大门既受到古罗马凯旋门启发,也借鉴了其他文化并带有地方特色,如拜占庭风格的柱头和大门上方威尼斯共和国的象征圣马可带翼狮。④凯旋门风格和圣马可带翼狮凸显了大门的象征性:它是威尼斯帝国海洋实力的一个华美窗口。⑤在大门顶端安放圣马可狮是本土特色,连接威尼斯总督府和圣马可大教堂的著名“纸门”(Porta della Carta)上也有一个圣马可带翼狮。“纸门”实际上也可被视为一个凯旋门,不过它是哥特式风格而非古代风格。⑥

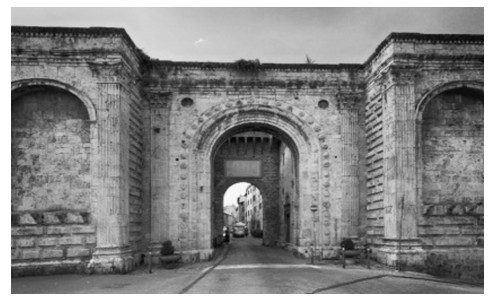

佩鲁贾也受到古代文化感召。1475—1480年,建筑师阿格斯迪诺·德·杜乔(Agostino di Duccio)建造了第一个文艺复兴风格的城门,即圣彼得门(porta San Pietro, 图 7)。该门同样参照了古罗马凯旋门,它的主门洞很像那不勒斯的卡普亚门,两侧的装饰性拱门则有点类似建筑师莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂设计的圣塞巴斯蒂安教堂(San Sebastian)的外墙。

|

图 7 佩鲁贾的圣彼得门 |

总的来说,15世纪意大利新风格的城门大多是中世纪和文艺复兴风格的混合,它们保留了中世纪的双塔H形结构,同时引入了古代风格的凯旋门,那不勒斯的阿尔方索凯旋门、卡普亚门以及佩鲁贾的圣彼得门都是如此。需要指出的是,凯旋门式城门的兴起与古罗马凯旋仪式的复兴有密切关系,在这一时期,古罗马凯旋仪式日益成为权力表达和外交欢迎仪式的重要形式。①

二 功能与美的平衡:16世纪的意大利城门1494年,法国的入侵使意大利进入“意大利战争时期”②,意大利城市也掀起了加固或修建新城墙的浪潮。在这一浪潮中,文艺复兴风格的城门大量涌现,尤其是在意大利中部和北部,威尼斯则成为新风格城门的首要建设者。在16世纪,威尼斯面临双重压力:一方面,威尼斯帝国向陆地的扩张促使意大利半岛其他城市结成了反威尼斯的康布雷联盟(Lega di Combrai);另一方面,奥斯曼土耳其日益成为威尼斯帝国的大患。在这种情况下,威尼斯开始强化威内托地区的军事防御,尤其是陆地帝国境内城市城墙的防御能力,③在此过程中,威内托成了文艺复兴风格的城门数量最多和最集中的地区。下面将主要考察特雷维索、布雷西亚、帕多瓦、维罗纳和新帕尔马的城门。

1509年,在阿尼亚代罗(Agnadello)战役中被康布雷同盟击败后,威尼斯立即着手强化辖下陆地城市的城防,特别是特雷维索和帕多瓦。维罗纳修士焦孔多(Fra Giocondo)受命加固特雷维索的城墙。他采取了一项极具争议的措施:将新防御线500米内的房屋全都夷为平地,使进攻的敌人没有任何掩体,同时也让守城的士兵拥有清晰的射击视野。④焦孔多还降低了城墙的高度并在城墙内修建了庞大的土台和向外凸出的半圆形要塞和炮台。最后,他还挖了一条护城壕沟并引水入壕。新城墙的防御能力在1511年抵抗康布雷联军的围城中得到显现。⑤与改造城墙相应的是焦孔多还修建了文艺复兴风格的新城门。由于新城墙的防卫功能主要落在加固城墙的堡垒上,城门的防御功能就不像从前那样重要,另一方面,高耸的碉楼,包括城门碉楼往往成为大炮攻击的目标,为此,焦孔多放弃了中世纪风格的碉楼城门而修建了威尼斯版的凯旋门式城门,如圣托马索门(Porta San Tommaso,图 8)和圣夸朗塔门(Porta Santa Quaranta)。这两个大门上方正中央还有象征着威尼斯帝国的权力和威严的圣马可带翼狮。

|

图 8 圣托马索门 |

1509年,神圣罗马帝国皇帝马克西米兰的军队围攻帕多瓦,使该城城墙遭受了“有文字记载的最大破坏(guasto)”。之后,威尼斯共和国政府决心修建一道“现代风格”(alla moderna)新城墙。⑥1513年,新城墙正式动工。城墙全长11公里,每隔一段距离就有一些低矮的半圆形及三角形或箭头形堡垒强化城墙的防护能力。这种半圆形和三角形堡垒预示了未来的箭堡和三角形堡垒(bastion)。新城墙被称为“威尼斯城墙”或“文艺复兴城墙”,以区别于14世纪卡拉拉家族统治时期修建的“卡拉拉城墙”(mura carraresi)。与特雷维索一样,帕多瓦的新城墙也促进了新城门的诞生,新城门同样采用文艺复兴风格,主立面装饰主要参照了古罗马凯旋门。新城门的建成时间通常晚于城墙,依照时间顺序依次为李维亚纳门(Porta Liviana, 1517年)、朱利奥·格拉德尼格(Giulio Gradenigo)修建的圣十字门(Santa Croce, 1518年)、波尔泰罗门(Porta Portello, 1519年)或“万圣门”(Porta Ognissanti)。波尔泰罗门一般认为是由贝尔加莫人古利尔莫·格里奇(Guglielmo Gorizi)设计建造的,这是16世纪最具凯旋门色彩的城门。风格相似的圣乔瓦尼门(Porta San Giovanni, 1528年,图 9)和萨沃纳罗拉门(Porta Savonarola, 1530年)则是乔瓦尼·法尔科内托(Giovanni Falconeto)设计和建造的。①

|

图 9 圣乔瓦尼门 |

特雷维索和帕多瓦的新城门代表了16世纪威内托地区城门发展的第一个阶段,其特点是用接近正方体的门楼城门取代了中世纪的塔楼城门,②其次,它们都有一个以古罗马凯旋门为样本的装饰性外立面,显示了文艺复兴运动的影响。

米凯莱·桑米凯利(Michele Sanmicheli, 1484—1559)为其家乡城市维罗纳修建的三座城门代表了威内托地区城门发展的第二个阶段,它们分别是“新门”(Porta Nuova, 1532年动工)、“圣泽诺门”(Porta San Zeno, 1542年)和“帕利奥门”(Porta Palio, 1542—1557)。这三座城门都有晚期文艺复兴风格的外立面,并采用了粗犷的多里克柱式。③“新门”约始建于1532年,其立面装饰完成于1540年。负责这项工程的督造(provveditore)弗朗切斯科·格拉德尼格(Francesco Gradenigo)在一封信里称赞它“坚固且美观”(forte e bellisma)④。帕利奥门的外立面装饰则更优雅,看上去像是一座宫殿立面。16世纪艺术史家乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari, 1511—1574)对“新门”和帕利奥门赞誉有加,认为它们堪与古罗马建筑媲美。①

奥斯曼土耳其的威胁是促使威尼斯城门风格变化的另一个驱动因素。虽然威尼斯海军1570年在勒潘多(Lepanto)击败了土耳其海军,但土耳其仍在陆地上对威尼斯构成严重威胁。1593年,共和国政府在威尼斯东北部的弗留利地区修建了一座要塞城,即新帕尔马(Palmanova)。新帕尔马代表了16世纪威内托地区军事防御工程的顶峰,它的城门是文艺复兴风格的,最典型的是阿奎莱亚门(Porta Aquileia)和齐维塔莱门(Porta Civitale)。新帕尔马的城门非常接近桑米凯利修建的维罗纳城门,②城门为砖石结构并有白石铺砌的文艺复兴风格外立面,在这里,防御和审美有机结合在一起。

在16世纪的威内托地区,城门的发展表现出三个突出特点:(一)摒弃了传统的塔楼城门而采用了正方体或长方体城门;(二)采用了文艺复兴风格的装饰立面和古代柱式,特别是多里克柱式;(三)城门上方通常有威尼斯帝国的“国徽”圣马可带翼狮。这个标志甚至延伸到威尼斯帝国的边疆地区,如达尔马提亚的殖民城市扎达尔(Zadar),③虽然地处边疆,但扎达尔的城门(图 10)却是威尼斯新风格城门的集大成者——它既采用了古罗马凯旋门的结构,又有威尼斯帝国的国徽,还使用了米凯莱率先使用的多里克式立面。在威尼斯帝国的城市中,只有为数不多的城门兼具以上三要素。扎达尔城门不仅表现了帝国的强大,而且显示了文艺复兴运动对边疆地区的影响。

|

图 10 扎达尔城门上方的圣马可带翼狮 |

需要注意的是,在威尼斯帝国,中心与边疆的文化交流常常是双向的。威尼斯造船厂的大门借鉴了位于边疆的波拉的塞尔吉凯旋门,扎达尔城门则借鉴了位于中心的威尼斯陆地城市。总的来说,16世纪威尼斯的新城门都体现了审美、象征和防御功能的有机结合,我们可以将这种风格称为“威尼斯帝国风格”。

米兰的统治者同样钟爱古罗马凯旋门这种宣扬统治者功德的古代建筑形式。16世纪,米兰统治者在加固斯福尔扎城堡时,也在入口修建了一座古罗马风格的凯旋门。④

对古罗马凯旋门的钟爱扩展到意大利半岛南端的小城莱切(Lecce),特别是其“那不勒斯门”(Porta Napoli),即通往那不勒斯的大门。这个大门是1548年在圣朱斯托城门(Porta S. Giusto)的原址上用当地出产的土黄色莱切石(石灰岩的一种)修建的,以纪念皇帝查理五世的文治武功,凯旋门上方的哈布斯堡王朝双头鹰(图 11)和一些兵器表明了这一点。①那不勒斯门与威尼斯的凯旋门式城门有许多相似性,如大门上方都有王朝或统治者的象征。不过,那不勒斯门“肩膀”上的曲线和涡卷装饰预示了巴洛克趣味。

|

图 11 莱切的那不勒斯门 |

在罗马,最早出现的新风格城门是教皇庇护四世(Pope Pius Ⅳ, 1559—1565年在位)时代修建的庇护门(Porta Pia)内城门(图 12)和人民门(Porta del Popolo)外城门。建于1561年至1564年的庇护门是庇护四世委派米开朗基罗(Michelangelo, 1475—1564)设计的。这是一座立方体式城门,有点像中文的“回”字。大门由三部分构成,即外立面、内立面及介于二者之间的过道。该门具有三个显著特征:首先是其装饰性压倒了防御功能。其次,大门底层的设计受到当时别墅大门的影响。大门与门内的庇护街形成了统一的审美效果。②最后,作为一个内城门庇护门立面装饰的审美效果超过了外城门,从而打破了自古罗马时代以来优先注重外城门设计的传统。庇护门在文艺复兴时期的意大利城门中十分独特,③它很像一个纯粹的装饰性立面,没有任何实际防御功能,就此而言,它可以说是巴洛克风格城门的先驱。

|

图 12 庇护门内城门 |

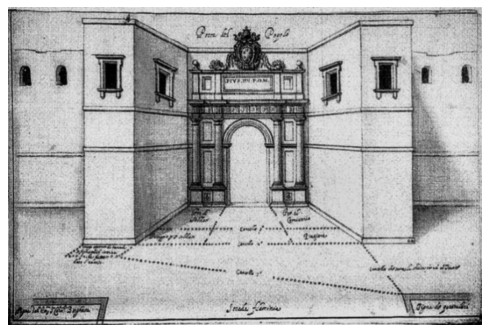

人民门(Porta del Popolo)也是庇护四世委派米开朗基罗设计的。此门位于古罗马弗拉米尼亚大道(via Flaminia)的起点,故而又称弗拉米尼亚门(图 13)。人民门是罗马城的北大门,所有从北方来的人都要从此门进入罗马城。米开朗基罗把这项工作转交给纳尼·迪·巴乔·比焦(Nanni di Baccio Bigio)。从1562年至1565年,纳尼设计并修建了人民门面向郊野的外立面(outer façade)。大门总体上借鉴了古罗马奥雷良城墙的城门,两边各有一个高耸的塔楼。不过在这里,纳尼用两个正方形的瞭望塔取代了古罗马的半圆形塔楼。瞭望塔中间是古罗马凯旋门风格的入口,这个大门参照了提图斯凯旋门(Arch of Titus),其中一个大拱门坐落在四根从圣彼得教堂运来的柱子之间。大门上方的两个丰饶角支撑着庇护四世的纹章。

|

图 13 人民门或弗拉米尼亚门设计图(1633年) |

总的来说,在16世纪,我们可以看到意大利城门的两个显著变化:第一,城门日益注重装饰性和审美,中世纪的碉楼城门逐渐被典雅的文艺复兴风格城门取代。这一变化既体现又促进了趣味和功能的变化。在这一时期,棱堡(bastion)的采用强化了墙壁的防御能力,大大缓解了城门的压力,使建筑师们得以强调城门的审美和仪式功能,①这一趋势与中世纪后期到文艺复兴时期意大利建筑立面日益追求装饰和审美效果的趋势是一致的。第二,古罗马凯旋门成为新城门的主要灵感来源,新的凯旋门式城门还成为统治者和权贵们举行盛大仪式,尤其是凯旋入城仪式的重要舞台,②版画家安东尼奥·坦佩斯塔(Antonio Tempesta)1585年创作的《迎接卡罗·埃马努埃莱进入都灵城的凯旋门》(Arco Triofale per l'ingresso di Carlo Emanuele a Torino)清楚地表现了这一点。③

三 巴洛克时期的意大利城门:权力表演的舞台与文艺复兴时期相比,巴洛克时期的意大利城门更加象征化和仪式化,这是欧洲“绝对主义”或“旧体制”发展壮大的时代,借助盛大的庆典仪式和排场炫示权势和社会地位是这一时期的风尚。这一风气也影响了建筑设计,街道、宫殿、台阶、广场以及城门都成了展示权力和地位的舞台。①与文艺复兴时期一样,在巴洛克时期,君主的凯旋入城仪式仍是向民众炫示权力和尊贵的重要手段。巴洛克时期的建筑师对这一时期的“表演文化”心领神会,都十分注重借助城门营造令人难忘的“入城印象”。朴素的文艺复兴城门逐渐被华丽和流动的巴洛克风格城门取代,有些城门还建有配套的广场。总之,巴洛克时期的城门具有强烈的展示意图,刻意要给外来者留下深刻的印象。②

16世纪是美第奇家族举行凯旋入城仪式最频繁的时期,美第奇家族总是利用凯旋入城仪式来展示美第奇家族的权力和威仪。1515年教皇利奥十世凯旋进入佛罗伦萨的入城仪式拉开了16世纪美第奇家族政治大表演的序幕,其高潮是16世纪中后期美第奇家族为迎接外国新娘举行的盛大欢迎仪式,其中就包括搭建多个临时性的凯旋门。③此外,每当美第奇家族征战取得胜利,自然也就少不了凯旋入城仪式。1560年11月25日,刚刚获得“佛罗伦萨和锡耶纳公爵”头衔的佛罗伦萨统治者科西莫·德·美第奇一世(Cosimo Ⅰ de Medici, 1519—1574)仿效皇帝查理五世的凯旋入城式,举行了进入锡耶纳的盛大入城仪式。④1604年,托斯卡纳大公费尔迪南多·德·美第奇一世(Ferdinando I de' Medici, 1549—1609)委派建筑师阿莱桑德罗·卡索拉尼(Alessandro Casolani)重修在16世纪中晚期的锡耶纳围城中被摧毁的卡莫利亚城门(Porta Camollia)。新的卡莫利亚城门采用了三门洞形制,两边的小门供行人通过,主门则是举行庆典仪式的主要空间。大门巴洛克风格的装饰立面使它成了托斯卡纳地区第一个巴洛克风格城门(图 14)。拱脚两侧的涡卷饰和流动的曲线是巴洛克艺术的标志性元素,上方是美第奇家族的纹章(球)。大门上面的铭文纪念了费尔迪南多凯旋进入锡耶纳城的事件。不言而喻,这是一座展示美第奇家族对锡耶纳统治权的“美第奇凯旋门”。

|

图 14 卡莫利亚城门 |

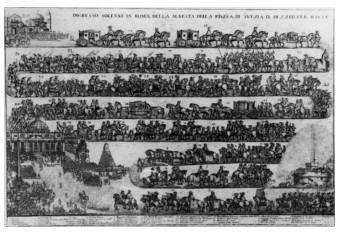

前面谈到,罗马“人民门”面向郊区的外立面借鉴了古罗马奥雷良城墙的城门,但其内侧一直没有装饰,直到教皇亚历山大七世(Alexander Ⅶ, 1655—1667年在位)上台。亚历山大七世下令修建的内城门是罗马第一个严格意义上的巴洛克风格城门。该城门立面是由享有盛誉的巴洛克雕塑家和建筑师吉安·洛伦佐·贝尔尼尼(Gian Lorenzo Bernini, 1598—1680)设计的。大门上面的铭文讲述了其修建的时间和意图:“为了(瑞典王后)幸福和幸运的入城,1655年”(图 15)。

|

图 15 1655年时人民门内城门正视图 |

正如铭文表明的,内城门是为迎接瑞典女王克里斯蒂娜在1655年12月进入罗马城而修建的。克里斯蒂娜是新教地区改宗天主教的显赫政治人物,她的皈依在罗马教廷和天主教会与新教势力的斗争中具有特别重要的象征意义,因此,亚历山大七世决定举行一个无比盛大和隆重的仪式迎接她的到来。入城仪式的起点就是人民门,教皇及教廷官员和贵族们都集结在这里等候王后的到来,然后浩浩荡荡的队伍一直驶向目的地。盛大的欢迎仪式给罗马城居民留下了深刻的印象,艺术家们用版画保存了这一重大事件的记忆(图 16)。①除了纪念克里斯蒂娜的到来,亚历山大七世还不失时机地在这个重要的公共建筑上树立光耀其家族的族徽。城门中央顶端是两个巴洛克式风格的涡卷饰,涡卷饰上方就是亚历山大七世所属的凯吉家族(the Chigi)的族徽。

|

图 16 左上角是欢迎瑞典王后仪式的起点——人民门,左下角是整个仪式的终点——圣彼得大教堂 |

为迎接瑞典女王克里斯蒂娜举行的入城仪式和游行仪式只是罗马城上演的一系列政治和外交仪式的一个例子。17世纪的罗马经常举行各种盛大的庆典仪式,以至于当时一位派驻罗马的外交官说“罗马宫廷……由各庆典仪式构成”②。每当重要的外国使节到来,罗马教皇都要安排重大的游行仪式。当时的一位历史学家形象地将罗马称为一座“仪式城市”③。

这些庆典仪式的起点通常就是人民门。稍后,人民门内又修建了一个梯形的“人民门广场”(Piazza del Popolo),进一步强化了大门的仪式和象征功能。人民门及其城门广场给当时的游客留下了深刻印象。英国人亨利·德·布兰维尔(Henry de Blainville)在其游记中写道:“我必须承认:通过这个城门进入罗马,眼前的景象给人一个伟大城市的印记。”①

博洛尼亚是教皇国仅次于罗马的第二大城市,也是巴洛克风格的一个中心。②在17世纪,博洛尼亚修建了两座巴洛克城门,即加利埃拉门内门(Porta Galliera)和拉梅门(Porta Lame)。加利埃拉门建于1659—1661年,是巴托罗梅奥·普罗瓦利亚(Bartolomeo Provaglia,?—1672)设计的,其内门有华丽的巴洛克立面,外门则突出防御功能。大门中央上方的铭文指出它是教皇亚历山大七世下令修建的,城门“肩膀”上亚历山大七世的凯吉家族纹章表明了这一点。巴洛克风格的拉梅门,是在原有城门被水灾破坏后由博洛尼亚市政当局委派建筑师阿格斯蒂诺·巴雷利(Agostino Barelli)在1677年设计和建造的。

从1564年到1682年,都灵从一个中世纪小镇变成了萨沃伊公国的首都。萨沃伊家族尽心竭力,先后在旧城区的基础上延伸出了两个新城区,第一个新城区位于都灵的南面,它被称为“新城”,建筑师卡罗·迪·卡斯泰尔蒙特(Carlo di Castellmonte)为这个新城区建造了一个早期巴洛克风格的城门——新门(Porta Nova)又称“胜利门”(Porta della Vittoria, 图 17);这座城门是为了迎接法国公主玛丽·克里斯蒂娜(Marie Chrstina)庄严进入都灵与皮埃蒙特的王子完婚而修建的典礼门。起初,新城门是用木头和帆布搭建的临时性城门,典礼过后,卡罗·迪·卡斯泰尔蒙特奉命用大理石建造了一个永久性的城门,并装饰有萨沃伊公爵的徽章,工程于1621年完工。1622年,法国的孔代亲王造访都灵,他指出:“在都灵城的入口处,有一个非常美丽的城门,上面有一段描述王子与法兰西公主结婚的拉丁语铭文。”①换言之,这座城门具有王朝仪式性和纪念性的功能。

|

图 17 都灵新城区的新门 |

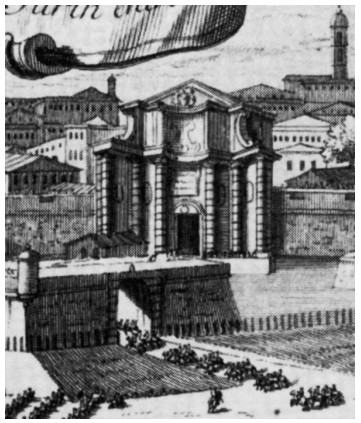

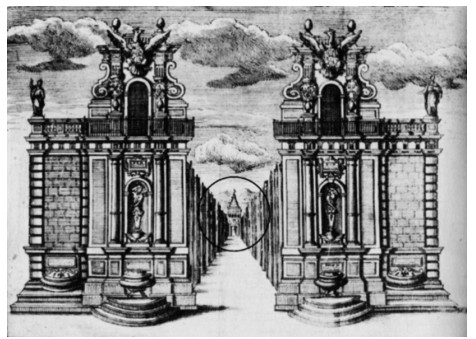

此后,都灵又向东扩张,直至波河沿岸,即所谓的“波河区”,建筑师瓜里诺·瓜里尼(Guarino Guarini, 1624—1683)在波河区设计了一座巴洛克风格鼎盛时期的波河门(Porta del Po)。瓜里尼在其《民用建筑》(Architettura civile)一书中专门收入了该门的设计图。其中,凹面和凸面结合的主立面体现了偏爱曲线和流动的巴洛克品位,整个城门看上去像是一座弯曲的凯旋门。但最终建成的波河门(图 18)的流动性大大降低,反而有点类似米凯莱修建的文艺复兴风格的维罗纳城门。波河门在1813年拿破仑第二次入侵都灵期间被毁。②

|

图 18 波河门 |

巴洛克时期的意大利城门体现了文艺复兴和巴洛克文化地理的差异。那不勒斯以南的意大利南方在文艺复兴运动中处于边缘,却是巴洛克运动的中心。比如,意大利半岛最南端的西西里岛是巴洛克艺术的中心,这里也修建了许多巴洛克风格的城门,如巴勒莫的费利切门(Porta Felice)和新城门(Porta Nuova)、墨西拿(Messina)的“优雅门”、奥古斯塔的“西班牙门”以及卡塔尼亚(Catania)的费尔南德门(Porta Ferdinandea)。其中,凹凸相间的弯曲立面、雕像装饰和圆柱等是西西里巴洛克风格城门的标志性特点。

巴勒莫的费利切门和新城门是南北走向的卡萨罗大街的两个入口。1581年,卡萨罗街延伸到大海附近,西西里总督马坎托尼奥·科罗纳(Marcantonio Colonna)决定修建一座壮观的滨海大门。③这座门以科罗纳的妻子费利切·奥尔西尼(Felice Orsini)的名字命名为费利切门(Porta Felice)。在意大利语里,“费利切”有“幸福的”之意,故而城门的命名既纪念了总督夫人,又表达了美好的期许。费利切门的设计师是巴勒莫官方建筑师马里亚诺·斯米里利奥(Mariano Smiriglio, 1561—1636)。工程于1582年7月启动,1636年斯米里利奥去世后,建筑师皮埃特罗·诺维利(Pietro Novelli)接手这项任务,并于1637年最终将其建成。④需要注意的是,费利切门面朝大海的立面采用了华丽的巴洛克风格(图 19),其面向城区的立面则采用了文艺复兴风格。

|

图 19 费利切门面向大海的巴洛克风格立面图中圆圈标识的部分为陆地城门 |

1787年,当歌德在西西里登陆时,首先映入他眼帘的就是巴勒莫的这个滨海城门:“由两根粗大柱子构成的城门非常奇特,其顶端互相不许连接,以便圣罗萨莉亚在著名的节日能够乘坐与塔楼一样高的车子通过。”⑤歌德不仅注意到这个城门的“奇特”设计,还指出了这一设计与当地节日庆典的关联。

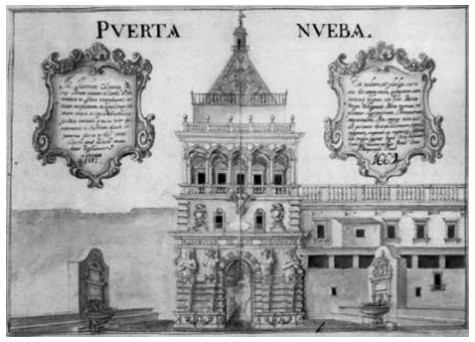

巴勒莫最重要的陆地城门即新城门(Porta Nuova),最初修建于文艺复兴时期。1667年,新城门毁于一场火灾。此后,巴勒莫元老院委派建筑师加斯帕雷·古埃尔乔(Gaspare Guercio)重建了这座城门(图 20)。⑥

|

图 20 巴勒莫的新城门 |

1674—1678年,墨西拿(Messina)发生声势浩大的反西班牙起义。虽然反叛被镇压,但它对西班牙帝国的冲击无疑非常深刻。之后,西班牙帝国开始强化对意大利南方城市的控制,举措之一就是在主要城市修建五角形要塞以驻扎更多军队。1680—1686年,西班牙帝国派驻西西里王国的总督委派军事工程师卡罗斯·德·格鲁内姆贝格(Carlos de Grunenbergh)在墨西拿建造了一座大型军事要塞,当地人称之为“王家城堡”(Real Cittadella)。城堡位于圣拉伊内里半岛的中央,一条护城壕沟将半岛与陆地隔开。①城堡有双重功能:一是保卫墨西拿港免受外敌(尤其是土耳其人的)侵犯,二是驻扎军队以防范当地人反叛。该城堡的整体设计延续了文艺复兴时期军事建筑师钟爱的五角形角堡形式,但其大门,即“优雅门”却采用了华丽的巴洛克风格。

17世纪和18世纪,西西里岛东岸港口城市奥古斯塔(Augusta)是一座重要的军事重镇,入侵之敌常常把这里作为夺取整个西西里岛的第一据点,1674—1678年墨西拿的反西班牙起义也让西班牙帝国心有余悸。②西西里总督在这里修建了坚固的军事要塞。其中,该城的西班牙门(Porta Spagnola)通常被归为建筑师卡罗斯·德·格鲁内姆贝格。③该城门具有更多西班牙巴洛克风格的特点。

1693年,西西里岛遭遇了一场强烈地震,几乎将它东南地区的城市摧毁殆尽,其中就包括西西里岛第三大城市卡塔尼亚(Catania)。地震过后,该城被大规模重建,④1768年,为了庆祝西班牙王室的一场婚礼,建筑师斯泰法诺·伊塔尔(Stefano Ittar)奉命在卡塔尼亚的圣菲利普街(Via San Filippo,如今的加里波第大街)的尽头修建了一座宏伟的大门:费尔南多门(Porta Ferdinandea,即当今的“加里波第门”)。这座大门是用当地出产的两种石材——白色石灰岩和黑色火山熔岩——修建而成。①从这座城门沿着圣菲利普街通向城市中心的主教座堂广场,大门上方两尊吹奏凯旋号角的天使雕像表明,这也是一座用于庄严入城仪式的“凯旋门”(图 21)。

|

图 21 卡塔尼亚的费尔南多门 |

总的来说,巴洛克时期的意大利城门的审美和仪式功能压倒了军事防御功能,这与巴洛克时代意大利以及欧洲政治、社会和文化的发展是一致的。17世纪和18世纪前半期是欧洲绝对主义的鼎盛时期。西班牙君主及其在意大利的代表(如那不勒斯总督和西西里总督)塑造了崇尚浮华的宫廷文化及对盛大庆典仪式热衷的时尚。城门也成了实践巴洛克“剧场性”(theatricality)或“表演性”(performativity)文化的重要空间。②

四 结语从文艺复兴到巴洛克时期,意大利的城门随着军事和政治需要的变化而变化,同时也成为趣味和审美的风向标。总的来说,我们可从以下五个方面把握这一时期的意大利城门:

(一)新风格通常首先出现在一个城市的主城门上,在意大利主要是南北方向的城门,特别是面朝罗马的“罗马门”。这是由意大利的地形和宗教文化决定的。意大利半岛形如长靴,南北狭长,因而其主要交通路线通常都是南北走向。另外,罗马城在基督教朝圣文化中的重要性使其他城市面向罗马的“罗马门”获得了突出的重要性。

(二)在这一时期,意大利城门依次经历了从中世纪风格的塔楼城门(单塔单门洞的城门和双塔H形城门),向受古罗马凯旋门启发的文艺复兴风格城门以及展示性的巴洛克城门的演变。其中,两种风格的并存或混用很常见。

(三)意大利城市城门表现出突出的地方性和多样性,这与意大利半岛政治上的多中心格局密切相关。比如威尼斯帝国辖下的城市的城门上通常有圣马可带翼狮,而美第奇家族和罗马教皇统辖的城市的城门上则往往有其家族的纹章。

(四)在这一时期,意大利城门的一个显著趋势是仪式和象征功能与日俱增,而防御功能则不断降低。文艺复兴时期,大炮的改良和威力的倍增对城市防御提出了新的要求。角堡或棱堡的使用增强了城墙的防御能力,一定程度上缓解了城门的压力,使之日益成为一个实践审美、仪式和象征的空间。到巴洛克时期,随着绝对主义政治和宫廷文化的发展,统治者热衷举办庆典仪式以炫耀权力和缔结政治联盟。注重表演的政治文化使城门的设计也越来越“华而不实”,使之成了巴洛克时期表演性文化的典型案例。为了强化城门的剧场性和营造宏大“景象”(spectacle),一些城门还修建了配套的城门广场。①

(五)意大利的城门是文艺复兴和巴洛克文化的地理风向标。在文艺复兴时期,古代风格的城门主要出现在文艺复兴运动的中心,即意大利北部、中部城市和那不勒斯。那不勒斯以南,包括西西里岛几乎没有出现文艺复兴风格的城门。而到巴洛克时期,那不勒斯以南地区,如西西里岛成为文化中心和新城门的集中地,而作为文艺复兴运动首要中心的佛罗伦萨却没有建造巴洛克风格城门,显示了其边缘地位。