语气词系统既是一个相对封闭的聚合系统①,也是一个相对封闭的功能系统。因此,“它们也必须作全面的系统研究,以便能在更高的视野来看它的表达功能”②,即“从系统性方面去考察每个语气助词的语气意义”③。但由于学界向来“不太重视语气词的系统性及单个语气词在系统中的地位的研究”④,所以尽管百年来发表了数以百计的论著且近年来论著激增、新说蜂起,但“对那些典型语气词的作用还是见仁见智,仍然没能取得相对一致的认识”⑤,而且“很少有人把整个汉语的语气系统描写清楚”⑥。首先,赖以构建语气词聚合系统的视角各异,各自认可的语气词数量悬殊,分类及其排列也都分歧严重。⑦其次,功能分类或依据句类分布,或依据自身功能,或依据共现词类,更多依据迭用顺序,分别提出二分、三分和四分功能系统。①最后,研究方法至今未能完全摆脱随文释义的窠臼,导致重复性研究与日俱增,结论大都陈陈相因或大同小异,言人人殊或截然对立。表面上,已有聚合系统和功能系统的不同似乎是由观察视角或依据标准造成的,其实关键是对语气词本质的认识偏差才导致了如此众多面貌迥异的聚合和功能系统。如怎样确定语气词的聚合系统,如何分类,如何排列,语气词个体的音义关系如何,彼此之间的关系如何等等,无不涉及对语气词本质的认识。鉴于上述,本文首先尝试从语言类型学角度、非语气词和语气词对立角度和音义关系角度探讨语气词的本质,然后尝试构建新的语气词聚合系统。为使讨论更加集中,仅就述题后的单纯语气词展开讨论。

一 从语言类型学看汉语语气词的本质学界通常认为,传统所谓三大类型的语言表示语气(mood)的手段不同(姑且不加区别地使用“语气”一词),屈折语使用动词形态,黏着语使用语气附缀或语气词,分析语使用语气词。②其次,从语调和语气词互为补偿角度出发,依据音高或基频的作用层面与功能类型,将人类语言分为声调语言和语调语言③,汉藏语是典型的声调语言,印欧语是典型的语调语言,各种类型的语言也用语调参与语气表达。以上分类固然有其重要价值,但对如下事实重视不够而留下了两个问题。首先,三大类型语言都用语调表示语气,分析语、黏着语还用语气词④,屈折语还用形态表示语气。同时,三大类型语言都用数量不等的疑问标记(疑问代词、析取连词、反复谓语)表示语气。由此带来问题一:分析语里的语调、语气词和疑问标记的关系如何?其次,汉藏语既然是语调兼声调语言,其中的非语气词和语气词都用声调作为别义手段。但是,语气词的有无、多寡和声调之间往往是同步关系⑤,而非语气词的有无、多寡和声调之间则无此关联。同时更有意思的是,“语气词可以分析为语调的一种变体”,一旦受到声调干扰和拒阻,语调就有可能转化为语气词⑥,但不能转化为非语气词。由此带来问题二:汉语里的非语气词和语气词的语音形式是否具有同一性?

为解决汉语的语调及疑问标记和语气词及其功能的关系问题,我们由学界已有假设出发,依据语气词必然和语调(及疑问标记)强制性共现的种类、频次、层次和功能关系而提出“语气结构假设”(mood structure hypothesis),即述题/谓语之上有一个语气结构,其模式为:语调/疑问标记n=1语气(speech act mood)+语气词n=0—3口气(tone of voice)。①语调(及疑问标记)强制性择一出现表示上位语气(upper mood),语气词可选性出现0—3个表示相应语气的下位口气(subordinate tone of voice)②,两两以不同种类、频次、层次和功能关系构成3类75式语气结构,表示75种“语气+口气”综合值③。如:

(1) 大立,金枝她好点儿了吗? (升调+吗)

(2) 据说菜汤的营养价值更高,请你喝了吧! (降调+吧2)

(3) 别担心,我带着地图呢。 (平调+呢)

(4) 你这个小金县长啊! (曲调+啊)

以上4例均为原型语气结构。例(1)的语气结构是“升调+吗”,前者表示是非问语气,后者表示其下位的低确信兼低委婉口气,合作表示“是非问语气+低确信兼低委婉口气”。例(2)的语气结构是“降调+吧”,前者表示祈使语气,后者表示其下位的高委婉口气,合作表示“祈使语气+高委婉口气”。例(3)的语气结构是“平调+呢”,前者表示陈述语气,后者表示其下位的强肯定兼强提醒口气,合作表示“陈述语气+强肯定兼强提醒口气”。例(4)的语气结构是“曲调+啊”,前者表示感叹语气,后者表示其下位的中性惊讶口气,合作表示“感叹语气+中性惊讶口气”。④至此,语气结构假设合理地解决了语调、疑问标记和语气词的关系问题,并以此为平台确定了每个语气词的上位语气范畴及其口气功能。下面将重点讨论上面提出的问题二,即汉语里的非语气词和语气词的音节及其要素尤其是声调是否具有同一性。先讨论两者的音节及其要素的共时和历时对立,而后讨论其音义关系。

二 由非语气词和语气词音节的共时对立看语气词的本质 (一) 语气词和非语气词的功能对立传统语法学习惯于依据句法分布将语气词归入虚词,和介词、连词及助词等并驾齐驱。这种分类传统可能更适合非语气词语言的词类系统,对汉语这种语气词语言不免有圆凿方枘之惑。因为,语气词不分布于句法结构即词组或短语层面,而只分布于句末述题/谓语之后,这是语气词与非语气词的分布的重要分水岭。

首先,除了助词、介词和拟声词,语气词可以不受限制地位于各类非语气词之后。包括最实在的体词、谓词,意义最虚泛的语气副词和天马行空、永远独立成句的叹词之后,且加上语调都可成句。如:

(5) 她们穿的是什么?吊带衫吗?

(6) 一亿三千万呀!这不是小数目。

(7) 着火了——!走啊!

(8) “你能否从照片上辨认出他来?”“或许吧。你认得他?”

(9) 老天爷啊,你睁睁眼吧!我就这么一个闺女呀!

以上各例里的“X+语气词”序列的结构可依次分析如下(方括号里是语气结构):“名词+[升调+吗]”“数词+[曲调+呀]”“动宾结构+[曲调+了]/动词+[降调+啊]”“语气副词+[平调+吧]”“叹词+[曲调+啊]/主谓结构+[降调+吧]/主谓结构+[曲调+呀]”。尽管语气词分布如此广泛,但它们却不与任何一类词语或结构构成任何一种句法结构,也不是任何一种句法结构的必需成分,有无、异同和多寡也不影响任何一种句法结构的合语法性。因而,“X+语气词”序列至今无法纳入已有的句法结构系统①,进行直接成分分析时,只能按“先右后左”的操作程序,第一刀将它和前面的词语切分出来。这与一向奉行的切分程序明显不同。

其次,语义上不参与命题或内容的构成,有无、异同和多寡不影响句法表达式的内容。

最后,语气词在句末述题/谓语后和语调/疑问标记强制性共现的种类、频次、层次和功能关系不同而构成不同类型的语气结构,有无、异同和多寡会影响对述题/谓语的语气结构类型及其“语气+口气”综合值。②

以上告诉我们,语气词和非语气词在句法、语义和功能上都存在截然对立。此外,两者的对立还表现在音节及其要素尤其是声调在历时、共时两方面存在诸多明显对立或截然对立。本节先讨论共时对立。

(二) 静态对立非语气词的音节及其要素、要素组合规律都属于音系,语气词的音节及其要素、要素组合规律都不属于音系。仅将赵元任对普通话语气词的有关论述综述如下。

1.语气词的音节“常常有普通字音系里所没有的字音”③。

2.语气词“有系外韵母的甚多”,如“的、了、么、呢”等字的元音是“北京正式音系里所没有的一种音”(同前)。

3.语气词的声韵组合规律具有超音系性。如在“假如天好末那我也许……”里,“末”字不是“末了儿”的“末”字音,而是[mə]音(同前)。以此为准,“的[tə]”“了[lə]”“呢[nə]”等当然也是超音系组合。此外,超音系组合还表现在如下两种次生语气词的音节上。一是由“语气词+叹词”合成的语气词:吧←不+啊、吗←m-+啊。④二是由“声母语气词+元音语气词”合成的语气词:的+啊→哒、了+啊→啦、呐+啊→哪、的+呕→兜、了+呕→咯/喽、呐+呕→耨、吧+呕→啵、不+啊→吧、m-(“无”的古声母)+啊→吗①。以上所举这些超音系的声韵组合与最轻声一起构成的最轻音节,都是语气词的专用音节。

4.语气词的声调具有异乎寻常的超音系性。对于北京话语气词的轻声,赵元任曾指出如下3个突出特点。一是声学性质上表现为“短而中性的‘轻声’声调”,而且是“轻声当中的最轻的”。二是功能性质上表现为语法轻声,而非词汇轻声。虽然“这种性质别种词也有时有之”,但语气词“差不多全是轻声字,连两三个字的像‘罢勒’、‘就是了’等都是个个字轻声”,而且30多个单纯语气词和复合语气词“差不多全是轻声”。三是语流里,语气词“不能恢复原来的声调”,也“没有原调可以恢复”。②这与有底层字调,只在轻读时才脱落本调的非语气词(如介词、助词)具有本质不同。对此下文还将论及。

(三) 动态对立仅以声调的动态对立而言,语气词和非语气词的对立主要表现为如下两方面。

1.声调与语调调尾的互动关系不同。非语气词仅参与句子的句法结构而不参与语气结构,其声调和调尾在句末偶遇时,必然构成物理同质而功能不同的跨层截搭调——“非语气词音高>调尾音高”。如赵元任曾以“我姓叶,你姓王。”这个句子为例进行分析说,“叶字去声要降而口气要它提高,王字阳平要提高而口气要使它下降”,结果造成“ 不很降的去声叶字,不很升的阳平王字”:叶51+↗=523(52是“叶”的声调,23是句子的升调尾,表示句子没有完结),王35+↘=343(34是“王”的声调,区别词义;43是句子的降调尾,表示陈述语气)。③然而,语气词和调尾必然在句末述题/谓语之后的语气层共现,一起构成语气结构,两者的音高必然构成物理同质、功能一致的同层叠加调,即“调尾音高+语气词音高”或“语气词音高+调尾音高”,彼此互动变异,并影响到它们构成的语气结构类型及其“语气+口气”综合值。如调尾影响与之共现的“了”的音高变化,实际是调尾和“了”构成不同的语气结构,两者合作表示不同的“语气+口气”综合值。④如:

(10) 这本书我看了三天了。 [平调+了]→“陈述+肯定客观已然”

(11) 坏了!娘娘中了暗器了!! [了>曲调]→“肯定客观已然>感叹”

(12) 这本书你看了三天了? [了>升调]→“肯定客观已然>是非问”

(13) 主席:现在开会了。 [了+降调]→“肯定主观预期已然>祈使”

例(10)里,平调与“了”极高频共现构成原型语气结构,表示“陈述语气的肯定口气”。余例均为极低频的边缘语气结构,依次表示“肯定口气的感叹语气”“肯定口气的是非问语气”和“肯定口气的祈使语气”。

2.调类分布对立。按照信息负荷均衡理论,各种语义、语法类别的词汇理应大体均衡分布于调系的各个调类(偶有例外)。但通过对8大方言及其102个方言点的语气词及其声调的考察发现,语气词的调类具有3个突出特点。首先,无论方言点的调系有多少调类,语气词所在调类都少于或远少于调系调类,即少于或远少于非语气词所在调类。最极端例子如,七调系的常州话,语气词分布于2个调类里;八调系的文昌话,语气词分布于3个调类里;九调系的温岭话和七调系的苏州话,语气词都分布于1个轻声调类里。其次,语气词以平调明显占优势和均为轻声的方言点多达72个,约占总数的70%。最后,5个方言点的语气词都拥有超调系的专用调类。其中湘阴话、娄底话的调系都有5个调类,但语气词偏偏分布于5/8个专用调类或其变体里。以上三点,一个比一个有力地说明,非语气词的声调都在调系之内,语气词大量集中于无标记的平调、轻声和超调系的专用调类。①至于普通话语气词,它们都分布于最轻的轻声。

三 由非语气词和语气词音节的历时对立看语气词的本质 (一) 历时演变的宏观走向对立学界几乎一致公认,古今非语气词的音段成分均由实词、虚词继承或演变而来,而语气词的音段成分则由句末虚词语音弱化、简化而来。简要对比如下②:

| 表 1 古今语气词及其源点词对照表 |

首先,近代以前的语气词除“而已”外,“全部都没有在口语里流传下来”,代之而起的是“来自各方面的新语气词”。③然而,它们和两千年或一千年后的普通话语气词的主元音之间竟然存在着3个惊人一致性:主元音都只有/ə/或/A/两个音位,前者是最受青睐的央元音,后者是音系里的基准音;功能上都是/ə/表示弱交互性,/A/表示强交互性;迭用时都是肯定语气词在前,非肯定语气词(不定和惊讶语气词)在后,即交互性“前弱后强”和主元音响度“前低后高”同步。

其次,近代源点词演变为普通话语气词,语音形式发生了如下三大变化。一是近代声母,肯定语气词统一为齿音d/l/n,不定语气词统一为唇音b/m,惊讶语气词统一为零母。二是韵母里,肯定语气词的介音、韵尾消失而统一为[ə];不定和惊讶语气词统一为[A]。三是声调里,平、上、去、入4种声调一律弱化并统一为最轻的轻声。简言之,近代汉语到普通话,语气词音节走过一条最简之路:声母集中于高频易发的d/l/n和唇音b/m,韵母集中于中元音e和低元音a,声调统一为无调、最轻的轻声,整个音节实现为最简组合。这方面,或许只有结构助词de(的、地、得)和体助词“了”可与之接近,但它们仍有底层声调,且在语流里可根据需要而随时恢复;但语气词早已失去底层声调,语流里也不可恢复。换言之,语气词“的”“了”的声调比助词“的”“了”的声调轻化程度更高,语义虚化程度更高,语音弱化程度最高。王力早就发现:“古人之于‘虚字’,有一种下意识的倾向;某一些韵部的字常被用为文法成分,另有些韵部的字则很少见。《鱼》部、《之》部、《歌》部的字特别多用(於、与、以、于、所、惟、也、欤、耶、或、诸、乎、而、耳、何、兮、如、若、矣、其、则、乃、故、我、吾、女、者、亦、哉),《寒》部次之(焉、然、安),其余各部,几乎没有什么常用的虚字了。”①也就是说,受这种“下意识的倾向”支配的古汉语语气词主要是“也、欤、耶、乎、耳、兮、矣、哉”等阴声韵字。同时,这种“下意识的倾向”也见于普通话语气词,而且是近代汉语句末虚词的音节经过三大变化才重塑出来的。

(二) 历时演变规律的对立共时层面上,非语气词属音系字,语气词属音系的边际字。换言之,非语气词的音节属于音系,语气词的音节不属音系。②再看声调,非语气词的声调是音系字的超音段成分,属于调系,参与构成音系短语(phonological phrase);语气词的声调是边际字的超音段成分,不属调系,参与构成语调短语(intonational phrase)。以上共时对立必然决定了两者历时演变规律的对立,具体表现为,两者声调历时演变的性质、制约因素和条件不同。

非语气词声调的历时演变属于规则性历时音变,受调系制约,变化条件是同一音节内部音段成分的特征和分合关系,结果是引发声调分合。如,声母清浊对立引发“平分阴阳”和“全浊上归去”,韵尾消失引发“入派三声”,元音单复、长短、鼻尾和开尾有无引发声调分合等等。③

语气词声调的历时分合属于非规则性历时音变,几乎不受调系制约,也不以同一音节内部的音段成分的特征和分合为条件,反而经常与句子的调尾“互动变异”。具体表现为,语气词的声调可分化、同化乃至取代调尾,调尾反过来也可同化、分化语气词的声调乃至韵母。④此外,语气词的近代源点词原有的平、上、去、入等声调,在普通话语气词里一律无条件弱化为最轻的轻声,声母统一为数量极其有限的齿音、唇音和零声母,韵母统一为/ə/或/A/两个元音音位。

(三) 非语气词和语气词的音节及其要素的来源对立非语气词属于音系字,声、韵、调三要素自然是从各自早期的音节及其要素直接继承或经规则性演变而来。它们的声调,“差不多百分之九十九以上的词素都是本来有阴、阳、上、去四者之一的”⑤。至于它们的起源,学界先后提出“前后辅音”“元音松紧”“嗓音发声”和“发声态”等假说,无不承认声调起源于音节的内部要素或有利条件。

关于语气词的起源,绝大多数学者都认为,和非语气词大同小异,古今语气词的音义都由句末虚词演变而来,只有李小凡和冯胜利提出语气词由语调分化而来⑥。验证他们的假设,显然还有很长的路要走。因此之故,本文姑且避重就轻,仅就其语音来源略加讨论。先看声母。表 1已经说明,齿音词的声母源自句末助词,唇音词源自句末否定词或动词,元音词源自各自早期的零声母。3种源流关系直接影响了各自声母及其所表口气类型(详见下文)。再看主元音,虽由近代源点词的韵母分别弱化而来,暗中却和上古语气词“遥相呼应”而保持了高度一致性(这本身颇有几分诡异之感!)。至于声调的来源,赵元任认为“没法子知道是本来什么轻声以外的调类”,并对语气词溯源研究工作抱有深深怀疑。①但以下两个事实或许有助于对这道难题做出一些推测。

1.当代方言里,语气词的调类几乎都少于或远少于该方言点的调系调类,平调语气词明显占优势和语气词均为轻声的方言点高达70%,个别方言点的语气词还拥有调系之外的专用调类。语流里,语气词必然和语调共现构成语气结构表示“语气+口气”综合值,其声调与调尾在语流里“同层叠加”而互动变异。②据此应该有理由认为,语气词的调类尤其是专用调类极可能和语调存在密切关系。

2.晚唐时期,北方话语气词仍各有本调③,近代以后却几乎无条件地轻声化为“无调”的轻声,而且是语法轻声里的最轻声,没有底层声调,语流里也无从恢复。进一步观察,北方话新生代语气词及其轻声的出现是3个要素的巧合。一是内部要素,一般认为句末虚词语音轻化、语义虚化并重新分析为新生代语气词。二是时间要素,大约在辽金元蒙相继入主中原的12世纪前后。④三是外部要素,无声调的阿尔泰语作为官方语言对汉语北方话调系的阿尔泰化,使其调类少于乃至大大少于南方方言并出现了轻声。⑤

以上两个方面或许可以证明,至少也暗示了,语气词的声调是音系及其调系的“天外来客”。该比喻有两层含义。一是语气词声调来自狭义音系及其调系(即不包括语气词)之外的音高成分,极可能是语调异化的结果。二是受阿尔泰语语气词的无调特征的同化影响。也就是说,阿尔泰化不仅简化了北方话调系,还使得处在边缘地位的单音词或语素的声调发生了轻化。相比于双音节词边缘的语素(-子、-儿、-头)和词组边缘的虚词(过、了、着;的、得、地),句子边缘的语气词理应最早无条件地实现了轻声化并最轻化。

(四) 小结语气词和非语气词的音节及其声调,在共时和历时两方面都存在明显对立乃至截然对立。据此可以假设,两者的音节尤其是声调不具有同一性。非语气词的音节及其声调,属于音系及其调位调系(tone phonemic system),以词或语素为单位区别词汇意义和语法意义。语气词的音节及其声调,具有超调系性,以句子为单位区别口气,尤其是拥有调系之外的专用调类,又在语流里与句子的调尾“同层叠加”而“互动变异”。据上所述,或许可以说,语气词和非语气词的声调之间是类似性关系(analogous),即同为音节的音高要素,而属性、功能、作用层面、历史来源、变化规律都截然不同;而语气词的声调和语调则是同源关系(homologous),所以才同为音高形式而必然共现以构成述题/谓语的语气结构,分工合作表示“语气+口气”综合值。马清华和邓文婧、石锋证明⑥,叹词的音高属于语调系统,那么语气词的音高和语调的关系亲密度可能仅次于叹词。总之,语气词和非语气词的声调不具有同一性,不是一母同胞,而是路人关系。这一结论,与其说对索绪尔提出的语言同质性论断构成了挑战⑦,毋宁说,索氏当年论断是基于非语气词语言提出的,而不完全适合汉语词类系统。

四 由音义关系看语气词的本质音义学(phonosemantics)研究语音层面的象似性(phonemic or phonetic iconicity),但学者多关注拟声词、叹词、指示代词、颜色词、味觉词、器官名词、亲属称谓名词以及单音反义词等等。至于语气词,黎锦熙说它们是“借字表音的”①,吕叔湘说“大多数是标音的性质”②。这个“标音性质”该如何理解呢?让我们先从音节结构及其要素说起。

(一) 语气词音节模式及其成分分析与其源点词和方言(尤其是南方方言)语气词相比,普通话语气词的音节有3个鲜明特征。

1.声调为最轻、无调的轻声,失去对内辨义功能,仅对外标记自身类别,功能如同人体里的盲肠。因此它们的音节只由声、韵两个辨义成分构成,即结构模式由中古或更早的“ 声+韵+调 ”模式简化为“ 声+韵 ”模式。③这对语气词来说无疑是一个巨大变化。

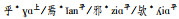

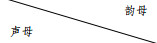

2.学界认可的语气词涉及如下9个声母:

齿音:d(的/哒)、l(了/啦/咯/来/嘞)、n(呢/哪)

唇音:b(吧/呗/啵/不)、m(吗/嘛/么/嚜/没)

零母:ø(啊/呃/哦/哎/欸)

其他:h(哈/嗬)、q(去)、sh(时)

其中的h、q、sh使用度极低,其余均可视为典型声母,按是否辅音和发音部位分3类6个:齿音d、l、n,唇音b、m和零母ø。

3.学者认可的语气词涉及7个韵母:e、o、a、ei、ai、ao。④按主元音的舌位高低,分为如下两组。

低元音组,包括a、ai、ao等3个。a的功能分3个层次。首先单独表示元音词“啊”,其次作为辅音词la(啦)、na(哪)、ba(吧)、ma(吗)等5个辅音词的韵母,最后作为复元音ai、ao的主元音。ai既单独表示元音词“哎”,又作为韵母参与构成辅音词lai(来)、bai(呗)。ao及其参与构成的辅音词lao“咾/哰”均不见于语料库,可忽略。据上,该组韵母的主元音可记作低元音音位/a/。

中元音组,包括e、ei、o等3个。该组主元音可概括为中元音音位/ə/,有4个变体:[ə]、[e]、[Ɣ]、[o]。首先,[ə]能作为韵母参与构成3个辅音词:de(的)、le(了)、ne(呢)。其次,[e]作为主元音构成复元音ei,既能单独表示元音词“*欸”,又能作为韵母参与构成3个辅音词:lei(嘞)、bei(呗)、mei(没)。虽然“*欸”在功能上和“哎”构成强弱对儿⑤,但语料库没有发现其用例,可视为隐形词。最后,[Ɣ]、[o]两个分别单独表示元音词“呃”“哦(噢/呕)”,后者还作为韵母参与构成2个辅音词lo(咯/喽)、bo(啵)。

至此,语气词的典型声母和两个主元音音位及其变体在语气词音节里的分工可归纳如下表(黑体者为典型式,宋体者为变式,带*者为隐形词)。⑥

| 表 2 语气词主元音及其分工 |

如果将上述语气词的声母、韵母及其成员类别和它们的功能联系起来,则会发现语音类别与其功能之间存在整齐的“形义对应(isomorphism)”关系,姑且假设为“声母别口气,韵母表强弱”。下文分别讨论。

(二) 声母别口气首先,齿音词里“的”肯定事件的静态属性,“了”肯定事件的动态已然①,“呢”强肯定事件的静态和动态。它们都是言者指向即给予为主型语气词,以陈述语气为上位范畴。

其次,唇音词里“吗”表示“低确信+低委婉”口气,“吧1”表示“对肯定答案的高确信+对听者的高委婉”口气,“吧2”表示“对祈使语气的低确认+对听者的高委婉”口气。“吗”和“吧1”是听者指向即索求为主型语气词,以是非问语气为上位范畴;“吧2”也是听者指向即索求为主型语气词,以祈使语气为上位范畴。

最后,元音词“啊、呃、哦、哎、*欸”都表示“对命题意外性的惊讶”口气,以言者为主即给予为主,以感叹语气为上位范畴。

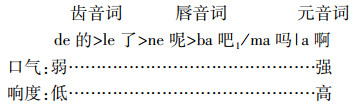

简言之,普通话语气词,声母以发音部位的三元对立区别3种口气类型:齿音表示言者指向的肯定口气,唇音表示听者指向的确信或确认口气,零母表示言者指向的惊讶口气。②

(三) 韵母表强弱关于语气词韵母与其功能的象似性关系,黎锦熙、吕叔湘和郭小武先后提出语气词“语气舒张则读a,稍稍敛抑则读e”和“开口度的大小为语气的强弱所决定”。③由表 2可知,普通话语气词的韵母以主元音的低舌位、中舌位构成二元对立,分别与口气强、弱存在对应关系。

首先,/a/为低元音,响度高,单独表示元音词“啊”。/ə/为中元音,响度低,单独表示元音词“呃[Ɣ]”和“哦[o]”,后者因圆唇特征而有生动色彩,但惊讶口气都弱于“啊”。如:

(14) 咱们可都是邻居,远亲可不如近邻呃!

(15) 熊跑起来很快哦,比人跑得快哦,你跑得过熊啊?

(16) 果然是远亲不如近邻啊。我连伙计都当了。

其次,作为主元音,/a/、/ə/分别参与构成复元音词“哎”和隐形词“*欸”①,两者都表示特别提醒的惊讶口气而前强后弱。至此我们得到两对儿元音词:啊>呃/哦;哎>*欸。前一对儿里,“呃”与“哦”因唇形圆展而分化为风格变体;后一对儿里,“*欸”不能独立,仅能以隐形词的身份参与构成辅音词。

最后,以上2对儿元音词都可作为韵母分别和典型辅音构成2组辅音词及其强弱式。其中,齿音词有3对儿6个:[*哒]>的、[啦、咯/喽、嘞]>了、[哪]>呢,齿音词有2对儿4个:吧>[啵]、吗>[么/嚜]。此外要注意的是,“吧”一分为二:“吧1”由“不啊”迭合而成,所表确信度和委婉度都略高于“吗”,高频用于是非问句和不确定陈述句;“吧2”源于句末完结义动词“罢”,表示委婉口气,高频用于祈使句。其次,“吗”由于常用于反问句而演变出理性惊讶口气,高频用于感叹句,低频用于祈使句,一般写作“嘛”或“嚜”。最后,“呗”表示“只能如此”的强肯定口气,高频用于回应式陈述句,低频用于祈使句,韵母有ai、ei强弱两式。②这3个语气词及其强弱式可表示如右:吧1/吧2>啵,嘛>嚜,呗bai>呗bei。

以上所论语气词由主元音响度表示口气强弱,在句末迭用顺序里表现得更清楚。6个所谓基本语气词的迭用顺序可简示如下(/表示择一出现,|表示择类出现):

|

根据响度原则③,迭用顺序在前的典型齿音词,其主元音/ə/的响度低于后边的典型唇音词和元音词的主元音/a/,且交互主观性也低于后两者。其次,3个齿音词的元音均为/ə/,由于声母依次为塞音、边音和鼻音而整个音节的响度表现出依次递增之势,即在“的>了>呢”迭用顺序里,3个语气词的口气依次增强。④

(四) 两种象似性的区别与联系以上所论语气词内部的两种音义象似性有所不同。首先,“声母别口气”可能分别由各自源点词的语义特征继承而来(目前学界大体如此认为):“的”肯定事件静态的口气由“是……的”强调构式继承而来,“了”肯定动态已然的口气由“了1”的完成义而来,“吗”和“吧1”的不定口气分别由“无”和“不”的否定义而来,“呢”的强肯定口气由强肯定语气词“聻、哩”沿袭而来,“啊”的惊讶口气由近代惊讶语气词而来。其次,“韵母表强弱”是“语音服从意念中心而加强音量,乃是当然的现象”⑤,是“本然的、自在的,是语气相似性决定了口型一致性”⑥。合而言之,语气词先由声母区别口气类型,再由主元音表示各类口气的强弱。质言之,语气词是由声母别口气和韵母表强弱构成的功能复合体,可简示为如下公式:语气词=声母口气类型+韵母口气强弱。先哲时贤所谓语气词具有标音性质,大体应作如是解。

(五) 小结至此,普通话语气词的声母类别和口气类型、主元音响度和口气强弱之间的象似性关系,可简示如下表(>表示前项的主元音响度高于且口气强于后项,带括号者为非典型式)。

| 表 3 声母及其口气类型和主元音及其口气强弱 |

值得注意的是,上表所示语气词声母类别与口气类型和主元音响度与口气强弱之间的象似性关系,虽然是针对普通话语气词提出的,但也应不同程度地适合方言乃至不同时期的语气词。

五 构建语气词聚合系统袁家骅等指出,“任何方言的语气词都统一于自己的方音系统(少数例外),这样有多少种方言,就有多少个语气词系统”,“普通话以北京语音为标准音,语气词系统就必须严格地服从北京语音”。①袁著所论为语气词聚合系统的构建指明了方向。

由前述所论音义象似性已经明确告诉我们普通话语气词是由声母别口气、韵母表强弱构成的功能复合体,聚合系统当然是由有限声母和韵母组配构成的相对封闭的音义系统。已知辅音词常用齿音d/l/n、唇音b/m等5个辅音声母,因而元音词多寡一定程度上决定着语气词成员的类型与数量。因此,以“声母为经、韵母为纬”构建语气词聚合系统是顺理成章的思路,而先哲时贤也大都有意无意间采纳了该思路,只是由于认可的元音词数量不同而得出的聚合系统不同。其一,胡裕树为代表的教学语法认可1个元音词(啊)②,据以构建出繁简不一的聚合系统,但都难以系统解释辅音词的韵母来源及其强弱式。其二,郭小武认可2个元音词及其强弱式,据以构建出15个语气词及其强弱式的聚合系统。③但他所设立的元音词及其强弱式分别是“a啊>e呃/啊”和“ya呀>ye嘢/呀”,不全符合一般人语感,也难以圆满解释“哰>喽/哰”“嘞>嘞/唻”和“ GF9EF /呗>呗”等的韵母来源。其次,为声母d设立了2个强弱对儿,为声母l设立了4个强弱对儿,为声母m设立了3个强弱对儿(详见其表I),这给区别、描写各自成员的功能带来了困难,一定程度上也影响了自身的系统性。其三,吕叔湘为代表的学者认可3个元音词(a啊;o/ou呕;ai/ei),构建出5个基本辅音词和9个派生辅音词。④但该系统将“ba吧(罢)”视为基本语气词,将“bo啵”“bai>GF9EF bei呗”均视为由“ba吧(罢)”与“o,ou呕”或“ai,ei”迭用的合成词,似有迁就迭合规律之嫌。同时,8个空白点暴露出该系统存在明显缺陷。其四,上神忠彦认可5个口气由弱到强的元音词(e、a、ou、ei、ao),构建出30个语气词的聚合系统(原文视为语气词连用合音,其实是元音及其口气强弱不同的语气词)。⑤但所分强弱等级太多,加大了区分并准确描写语气词的难度。其次,该系统所列唇音词be为普通话所无,而且齿音词da、dao、nao,唇音词mao、bao和元音词ei、ao等7个,在BCC和CCL两个语料库里均无用例。①以上两点使其系统性大为逊色。

已有语气词聚合系统程度不等地留下了遗憾,为尝试提出新系统留下了空间。我们借以构建聚合系统的根据是表 3所列两对儿4个元音词(啊>呃/哦,哎>*欸)和两类5个声母。将“*欸”视为隐形词以照顾其不独立成词但能生成辅音词的特点,应该比吕叔湘将其视为3个元音词之一和郭小武将其排除在元音词之外,可能更符合普通话的实际面貌。同时,整体上将元音词分为强弱两式,比上神忠彦的5个等级方便了操作。据上可得出如下聚合系统(黑体为典型式,/表示前后项为异体字)。

| 表 4 两个元音词对儿的聚合系统 |

上表告诉我们如下两个规律:

1.上表所列12对儿语气词(含缺项对儿)里,8对儿属于/a/>/ə/对立,4对儿属于/ai/>/ei/对立。换言之,/a/>/ə/对立形成的语气词对儿在数量上占绝对优势,且高频使用,应该视为核心成员。其次,/ai/>/ei/对立形成的“来”“呗”“没”“哎”等频率低,且“没”的语法化程度很低,均应视为非核心成员。至于没有列入上表的“哈、不、去、时”4个③,频率更低,而且,“哈”进入普通话时日尚浅,使用者多为年轻女性④;后3个的语法化程度都很低。再者,它们语音上不是齿唇音或低、中元音,所以均应视为边缘成员。

2.齿音词以弱式“的、了、呢”为典型式,而以强式“哒、啦、哪”为变式。唇音词、元音词以强式“吧、呗bai、吗、嘛”和“啊、哎”为典型式,弱式为变式。典型式均由高频源点词演变而来,变式均为语境变体,即典型式随语气强弱或语调高低而临时形成的强/弱变式。据此,出于简洁的目的,可将“吧1”和“吧2”合并为“吧”,将“吗”和“嘛”合并为“吗”,则普通话语气词聚合系统里的典型式可归纳为如下3类8个成员:

齿音词 的、了、呢

唇音词 吧、呗、吗

元音词 啊、哎

与已有聚合系统相比,新聚合系统具有如下特点:

第一,相比于1或2个和3或5个元音词,两对儿4个元音词构成了8个语气词典型式及其变式,表示8种口气及其强弱,从而实现了形式和功能系统之间的最大平衡。

第二,将齿音d、l、n和唇音b、m等5个辅音视为语气词的典型声母,/a/、/ə/为典型元音,/ai/、/*ei/为非典型元音,其余均为边缘形式,这应有利于解释语气词聚合系统的核心、非核心和边缘成员,也为学界津津乐道而不明其所以的基本语气词(即我们所谓典型式)给出了合理解释。

第三,将齿音词的弱式、唇音词和元音词的强式分别视为各自的典型式,不仅符合一般人语感,而且与各自使用度保持一致,也与各自历时源点词一致。

第四,按声母有无和发音部位对语气词分类并排列,有助于解释聚合系统与功能系统之间的关系,也有助于解释动态迭用顺序、历史来源与演变关系以及共时演变方向。如唇音词(嘛)、元音词迭用时只能在后,而且往往演变出话题语气词用法(吧1、嘛/么/嚜、啊)。与此相反,齿音词迭用时只能在前,大都逆语法化而演变出准话语语气词用法(的、了、啦、咧),只有位于同类最后而肯定程度最强的“呢”才演变出话题语气词用法。①

新的语气词聚合系统及其4个特点再次证明了,“认识一个结构或系统,重要之处在于立足整体,分析其所包含的成分及成分与成分之间所存在的关系(整部关系和组合关系、聚类关系和层级关系、依存关系和变化关系等),并借此考察其生成动因、整合机制及其浮现特征”②。以此衡量,上述4个特点应该是语气词的新聚合系统优于已有系统之处。

结语上文依次从类型学、共时关系和历时关系、音义关系等角度分别讨论了语气词的本质,初步得出如下结论:1.汉语用语调及疑问标记和语气词构成述题的语气结构,语调表示上位语气,语气词表示其下位口气。2.非语气词和语气词的音节及其要素尤其是声调不具有同一性,前者属于音系及其调系,后者具有超音系性、超调系性。前者声调的演变是规则性的,受音系及其调系制约,并源自同一音节内音段成分及其特征;后者声调的演变不是规则性的,不受音系及其调系制约,而和语调互动变异。3.普通话语气词的音节由历史上的“声+韵+调”模式简化为“声+韵”模式,声母以齿音、唇音和零母的三元对立区分口气类型,主元音以响度高、低的二元对立区分口气强弱,简称为“声母别口气”,“韵母表强弱”。4.以声母为经、韵母为纬构建出12个语气词强弱对儿的聚合系统,其核心成员是3类8个典型语气词。这个聚合系统有助于解释其成员与其功能系统之间的密切关系、动态迭用顺序、历时来源与演变关系,也有助于解释其成员的共时语法化方向,应该是一个理想的聚合系统。谨以此就教于方家。